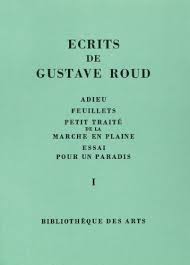

Un souffle venu de plus loin

L’hommage à Gustave Roud de Philippe Jaccottet

Ce que je veux commencer par dire, c’est l’émotion d’être ici, aujourd’hui, en ce jour anniversaire, à cause de ce que les livres et la personne de Gustave Roud ont représenté et représentent encore pour moi, et pour beaucoup d’autres, même au-delà de nos frontières, bienheureusement, aujourd’hui. Parlant ici, je ne remplis pas un devoir officiel, je ne sacrifie pas à un vain rite de commémoration comme il y en a tant: je salue une présence qui est peut-être encore éparse dans l’air de ces belles campagnes, mais plus sûrement en nous et en quiconque lit Roud comme il mérite d’être lu.

Je me souviens qu’après sa mort, certains ont parlé d’un «mythe Roud», non sans intention plus ou moins péjorative; jugeant apparemment qu’en parlant de Roud comme le faisaient la plupart d’entre nous, qui avions été ses amis, on lui avait rendu une sorte de culte, pas très éloigné de l’idolâtrie (pensaient-ils). On ne pouvait pas alors ne pas se rappeler la dénonciation sourcilleuse, par Etiemble, du «mythe Rimbaud», en réaction, alors déjà, à une même sorte de culte; qu’on aurait retrouvé, en remontant plus loin encore, autour de Novalis.

Certes, il y avait, à propos de Rimbaud surtout, quelque chose à dire, et des excès à corriger. N’empêche: tout se passe comme si ces œuvres, celle de Novalis, celle de Rimbaud (d’ailleurs parmi les plus chères à Roud qui a si bien traduit le premier), celle, même plus modeste, de Roud, quoi qu’on en ait, quoi que puissent penser ou dire les esprits trop rationnels pour le comprendre, tout se passe comme si en effet elles occupaient une place à part dans la littérature, comme si, pour les lire, une autre forme d’attention était légitime.

Chez de tels poètes (Roud, évoquant Novalis, en rapproche quelques autres: «Novalis est le frère de ces autres absents au monde qui s’appellent Hölderlin, Nerval, Rimbaud…», et il ajoute encore à la liste un autre poète qu’il a traduit, Trakl), chez de tels poètes, on entend parler une voix qui sonne un peu autrement que celle des autres; on la dirait, dans sa juvénilité, plus pure et plus intense. C’est qu’ils sont un peu comme des anges sauvages. Les adolescents surtout se reconnaissent en eux; parce que leur parole semble venir d’ailleurs, en de-hors de toute religion presque toujours, mais comme le font certaines paroles mystiques; on y découvre des visions qui sont comme une promesse obscure et merveilleuse: «Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie…»

Je le répète, les poètes qui parlent ainsi, il est naturel et légitime de leur vouer une admiration différente, une affection que nous n’éprouvons pas toujours même pour des œuvres dont l’ampleur ou la maîtrise leur serait supérieure. D’où cette ferveur qui en a agacé plus d’un, et qui demeure à mes yeux si justifiée quand on parle de Roud.

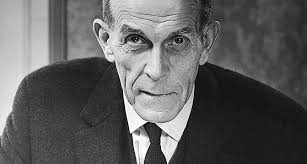

Quand on parle de ses livres, bien sûr; mais aussi, pour quelques-uns qui ont eu le bonheur de le connaître, quand on pense à sa personne. Comme celle-ci a été digne, d’un bout à l’autre de sa vie, comme il a su montrer, sans le vouloir, il va de soi, que la «noblesse d’âme» n’est pas devenue un mot vide («Et la neige comme des muguets de mai qui signifie / Noblesse d’âme où qu’elle soit…», c’est un de ces inoubliables passages de Hölderlin traduit par lui); comme il a été courageux, endurant, et cela toujours discrètement, dans l’épreuve si longue et si rude de sa solitude particulière, même s’il la dénouait quelque peu, pour un peu de temps, en la confiant à l’écrit.

Je crois qu’il y a, chez les poètes de cette famille-là, un accord entre l’œuvre et la personne qui est justement l’une des grandes raisons de leur pouvoir singulier sur nous; parce que nous avons l’impression qu’ils sont plus vrais qu’aucun des autres. Aussi éprouvons-nous le besoin, constamment, de revenir à eux pour nous réorienter, ou, simplement, pour «tenir le coup».

Il faut parler au plus près des choses, revenir aux textes, pour comprendre «de quoi il retourne» avec cette bizarre chose qu’est la poésie. «Il y a une autre porte et nos chevaux nous attendent loin des leurs; j’ai noué les rênes aux anneaux du couchant. Lève-toi doucement, sors, je te suivrai sans rien dire…» (Ce sont les premières lignes de «Dragon», dans Pour un moissonneur.) Il n’est pas nécessaire d’avoir partagé les passions qui ont été, douloureusement, celles de Roud, ni même d’avoir vécu à la campagne et assisté à des fêtes de «dragons» pour être comme atteint au cœur par un tel début de poème, dans ce mouvement de départ très proche de celui de nombre d’œuvres de Schubert, musicien proche entre tous de notre ami: c’est, aussitôt, tout notre immémorial désir de départ, de chevauchée (celle, plus lointainement, du cornette Christophe Rilke) qui se réveille au toucher de tels mots; et plus loin, ces premiers signes du printemps: «Rose ouvre la fenêtre sur une pâle tache de neige oubliée, étend les bras, frissonne…», que vont-ils chercher aussi de très ancien en nous, comme s’il y avait vraiment, derrière d’aussi petites choses, quand elles se rencontrent, un secret… Plus loin encore: «Ecoute, mais tu l’entends déjà, ce faible sifflement dans les serrures…»: il y a comme cela, dans les livres de Roud, un souffle venu du plus lointain du monde, venu si pur, et de si loin, qu’on dirait qu’il va ouvrir une à une devant nous toutes les portes, jusqu’à la dernière.

Je reviens à ces poètes qu’on ne lit pas tout à fait comme les autres; il y a une autre raison encore à la singularité de leur voix: c’est qu’ils sont dans une certaine mesure, comme Roud lui-même le note dans le passage que j’ai cité à propos de Novalis, des «absents au monde»; la plupart morts très jeunes, d’autres restés juvéniles et un peu perdus comme des adolescents jusque dans leur grand âge; ce qui me semble avoir produit, chez Roud, deux effets presque contradictoires.

D’une part, comme il l’a souvent écrit, il a fallu qu’il soit maintenu, douloureusement, en marge de la vie pour voir la vie (car ceux qui baignent dedans, d’une certaine manière, ne peuvent pas la voir); pour la voir avec un intense désir et pouvoir ensuite intensément la peindre, dans la lumière diverse des saisons, jusqu’à l’éclat le plus sensuel des étés de moissons.

Mais, d’autre part, il est bien vrai que ces poètes qui ont vécu toute leur vie si près des confins de la mort, personne n’a su mieux qu’eux évoquer, dire ces moments étranges où la cloison qui nous semble séparer les vivants des morts, les abriter ou les couper en deux, devient flottante comme un rideau, n’est plus que de la brume à travers laquelle on dirait que circulent enfin sans se heurter à aucun douanier de l’au-delà d’autres figures faites de brume, les vivants et les morts, «mes morts» comme aimait à dire Roud de façon très émouvante, plus poi-gnante aujourd’hui qu’il fait à son tour partie de «nos morts», et des plus aimés.

C’est pourquoi j’ai eu le désir de faire réentendre ici, tout près de sa maison, au centre de ces campagnes pas encore tout à fait «perdues», et en manière de congé, sa voix; sa voix dans une de ces proses, parmi les plus accomplies, où, justement, tout se passe aux confins de la mort et de la vie; c’est la fin de la dernière prose de Pour un moissonneur:

Où es-tu ?

Cent fois j’ai repris la même route, sachant bien pourtant que ce ne serait plus jamais la même, qu’elle n’irait jamais plus vers toi. Cette route toujours vide aux yeux des autres hommes, elle est peuplée de mes attentes. Chaque pas que j’y pose y suscite quelque fantôme. Je marche parmi le mensonge de ces présences qui me suivent en pleurant. Je puis te redire chaque arbre, chaque lampe. Il y a soudain des flaques de parfum où l’on glisse: c’est une fleur qui s’ouvre la nuit avec une odeur de semence et de rose. Qui l’a cueillie ne peut la rendre à la route qu’elle ne soit morte peu à peu dans ses paumes refermées. Il y a une forêt magique où l’oiseau des morts m’a parlé.

On ne peut l’appeler; il faut l’attendre, s’adosser au tronc d’un hêtre ou se coucher dans l’herbe de soie comme un voyageur fatigué. Il ne vient pas toujours. Il ne vient presque jamais. Il ne dit rien si tu l’interroges.

Où es-tu ?

Est-ce que tu ne peux plus entendre ce cri ? Est-ce que tu ne peux me dire si tu respires encore, si ton cœur bat, si cette épaule où poser ma main, une seule fois encore, m’est refusée ?

Le jour où je n’en pourrai plus d’attendre, je retournerai vers l’oiseau et cette fois je l’appellerai comme ce soir je t’appelle. Son cœur est plein de pitié. J’en-tendrai le battement d’ailes parmi les feuilles froissées; il viendra tout de suite se poser sur la branche la plus basse. Il m’écoutera. Il écoute ce que les morts lui disent, toutes les paroles des voix sans lèvres. Il porte aux vivants les messages des morts. Il écoutera tout ce que je pourrai lui dire et il s’envolera vers toi.

Philippe Jaccottet