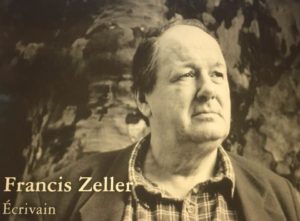

Le «Je» inspiré de Francis Zeller

Découverte d’un écrivain romand de la marge, frère littéraire d’un Robert Walser,

par Antonin Moeri.

Il y a un problème dans l »écriture contemporaine. Pas facile de comprendre pourquoi les dignes défenseurs d’une littérature mûre méprisent olympiquement le JE. Ils voudraient qu’on parle de liberté, de racisme, de conflits sociaux, du SIDA; ils voudraient qu’on mette en garde, qu’on s’explique, qu’on se justifie, qu’on se plaigne (très apprécié la plainte). Ce qu’ils veulent en réalité, c’est qu’on participe allègrement à une terrifiante entreprise: de distraction, d’ahurissement, de blablatisme et de mise au pas d’âne.

C’est précisément ce que refuse obstinément Francis Zeller qui pourrait écrire: lundi moi, mardi moi, mercredi moi… Mais encore ? Quand il n’y a plus de grands thèmes, plus de vastes sujets intéressants, plus d’idées formidâââbles. «Que dire ? Que dire ?». Le rêve d’une promenade «sur des chemins incertains, à peine tracés» ? «La beauté du ciel qui me console de mes humeurs» ? La visite de Laure que le narrateur a tant aimée à vingt ans ?

Oui, car Zeller n’a qu’un désir: évoquer d’une main à la fois ferme et tremblante ces instants de grâce où «le merveilleux du monde» vous envahit, vous soustrait à la pesanteur des choses, à la lourdeur des humains et à leur laideur. C’est à l’aube qu’il préfère arpenter les cimetières, les orées et sa chambre. Pour y poursuivre son mono-logue de solitaire «pauvre d’idées mais non pas de sentiments».

Si notre héros modeste et récalcitrant aime les nuages qui filent là-bas, les merveilleux nuages dont «le sort est d’aller, de passer, tout de gris vêtus, ou parfois de rose ou de charbon, selon qu’ils s’approchent ou qu’ils repartent», s’il aime «les rôdeurs des cieux», il aime aussi sinon davantage les mots qui servent à évoquer les nues et les nuées, les nébuleuses et les nébulosités, il aime aussi sinon davantage les poèmes de Baudelaire qu’il connaît par coeur et qu’il déclame dans la pénombre d’un salon de thé.

Vous dites que ce monsieur délire ? Vous avez raison. Ce genre de mythomane fêlé, de persécuté amoureux de la lune et des martinets a sa place toute désignée dans une institution dite psychiatrique. Sa désarmante lucidité conduit directement dans ce lieu où la chimie empoisonne, envoûte et endoctrine les corps qui se révoltent, les corps qui s’insurgent, qui hurlent sous l’écrasante chape de la violence clinique. Assis dans un jardin, sur une chaise inconfortable, le narrateur fragile revoit les troncs des vieux arbres entre lesquels disparaissent les patients hébétés, un filet de bave verte au coin de leur gueule déformée.

«Affamé d’affection comme un loup malade», il voit le soir descendre sur le bâtiment de la clinique, il se souvient de «l’atmosphère moite des chambres de sommeil» où les médicaments étranglent ceux qui refusent la truanderie universelle, il entend l’ami lui parler des illustres généraux allemands, de leurs campagnes, de leurs victoires ou de leurs défaites», pendant que Laure, «cette petite conne de séductrice des familles», passe et repasse non loin, faisant monter en lui un fort remugle de vinaigre taré.

Et pourtant, «l’amour est le seul refuge sain de la vie». Nous devrions rester fidèles à cette émotion, à cette ferveur affolante connue à vingt ans et qui est encore de l’adolescence, quand «on aime sans souci du lendemain», quand on est encore «baigné d’une certaine grâce païen-ne», quand on sait encore se laisser détruire par «cette flambée des sentiments de l’être tout entier», quand on sait encore imaginer des promenades à deux «au bord de la rivière, sur les chemins bordés de camomilles et de cumins sauvages dont la senteur délicate — cueillis — nous viendrait à l’odorat».

C’est ça la musique. C’est ça la poésie: un désir fou de se noyer dans la vie brûlante dont personne ne sait rien, sinon les rares rêveurs qui s’embarquent dans un train smaragdin pour une étoile ou pour la lune. La lune qui revient comme une mesure récurrente dans cet hymne à la vie. Cette vie qui est bien plus mystérieuse que la mort.

A. M.