Un ange à moustaches rousses

Pour lire et relire Robert-Louis Stevenson,

par Gérard Joulié

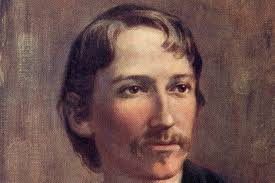

De temps en temps un ange tombe dans la littérature. C’est le cas de Robert-Louis Stevenson. Cet ange avait de longues moustaches rousses, un air hagard, des cheveux de trappeur tombant sur les épaules et je ne sais quel agenouillement chevaleresque devant les femmes.

Il naquit à Edimbourg en 1850 d’une famille honorable, fortunée, où les choses de l’esprit étaient en honneur, mais par ailleurs terriblement calviniste et puritaine.

A vingt ans, il est en France qu’il adore, surtout d’ Artagnan dans Bragelonne, et où il par court en périssoire le réseau de nos canaux et les Cévennes à dos d’ âne. A vingt-cinq ans il fait à Barbizon la connaissance d’une Américaine mariée, et mère de deux enfants qu’il finira par épouser malgré l’opposition des deux familles. For- tune, situation, santé, Stevenson a tout perdu dans cette romanesque et héroïque poursuite du bonheur. Il eut pourtant cette chance incroyable de l’atteindre. On citerait peu d’unions plus extraordinaires, échappant davantage aux conditions courantes de la vie et en même temps accompagnées de plus de félicité. Ce qui ne l’empêcha pas de cracher le sang comme Chopin, de posséder un yacht comme Jules Verne et de finir à Samoa comme Gauguin dans une des îles de la Polynésie à l’âge de quarante-quatre ans.

Il laissa vingt-quatre livres dont les plus fameux s’intitulent L’Ile au Trésor, Docteur Jekyll et Mr Hyde, et, notre préféré, Le Maître de Ballantrae, l’histoire de deux frères qu’une mutuelle haine pousse à la destruction: Henry Durrisdeer, fade et loyal sujet du roi d’Angleterre, et le Maître de Ballantrae, ténébreux et bouillonnant tenant des Stuart détrônés.

Henry James disait que Stevenson préférait Alexandre Dumas à tout autre romancier, y compris Scott et Balzac. Il ajoutait qu’il y avait quelque humilité dans cette admiration. Et de fait, les intrigues de Stevenson sont souvent dignes du père de Monte Cristo, tant elles sont variées et paraissent n’obéir qu’à l’arrogante et désinvolte distraction des événements. Mais il y a apporté une finesse d’ exécution dont Dumas n’eût jamais été capable, sans parler de la psychologie. Il a donné au roman d’aventures, sous sa forme la plus franche en apparence, sa plus haute qualité d’ art. Nature aristocratique, doué pour le perception vive de la beauté, sensible aux délicates nuances de l’idée et du verbe, il est retenu par un fond de tempérament chaste, presque puritain, dans le registre des sensualités intérieures de l’âme, son effort d’artiste a voulu mêler à la pureté juvénile des athées le scrupule d’une maturité raffinée. Les personnages de Stevenson sont auréolés, tels les dieux d’Homère, d’ une protection spécifique qui tient à la fois du cérémonial et de la magie. Insensibles aux fatigues de tant d’ aventures où les jette inlassablement leur créateur, ils semblent infiniment dispos pour de nouveaux jeux. Et l’on peut se demander si le charme de cette narration ne découle pas justement de l’ exquis suspense dont elle est tis- sée. car ainsi qu’il le note lui- même: «La fiction est à l’adulte ce que le jeu est à l’enfant». Stevenson parle avec attendrissement de «cette patrie qui n’ a que quelques pieds d’horizon, et qui a porté notre cerveau , qui nous entre par les yeux et dans le cœur aux premiers moments de la vie, et qui est comme le cœur concentré de l’autre et grande patrie». De cette patrie- là, Stevenson a été, après Walter Scott, le poète et le romancier.

Ses romans écossais, Les aventures de David Balfour, Catriona, Le Maître de Ballantrae, Le Prisonnier d’Edimbourg sont certes très différents de ceux de Walter Scott: il n’ ont pas la prodigieuse abondance, la nonchalante et intarissable capacité de multiplier les personnages inoubliables, tels le Prince héritier de Redgaunlet, ou le Cromwell de Woodstock, qui restent l’apanage du maître. A bien des égards pourtant, ils ne sont pas indignes de la comparaison. Stevenson lui aussi s’est imprégné des scènes et des gens du terroir. Ses paysages, plus intenses, lumineux et fictifs, comme dans une miniature, profitent de l’ accoutumance par laquelle, au cours du XIXe siècle, les aspects grandioses de la nature s’ étaient dépouillés des derniers restes de leur sauvagerie, mais il a corsé sa peinture d’ un sens du fatum et d’une fascination pour le mal qui sont absents de l’ œuvre de Scott, sur qui pèse trop souvent le triste halo d’ une saine moralité. Mais n’ est-ce pas là précisé- ment le privilège des «pères» ? Stevenson, lui, traite d’une Ecosse de sacripants altiers, d’un pays marqué, non par le pittoresque, mais par une dure et hiératique solennité, une civilisation tribale, régie par des rap- ports personnels tout à la fois charmants, répulsifs et tragique- ment efficaces.

L’Ecosse de Stevenson, avec sa fidélité dynastique et ses causes romanesquement perdues, n’ est pas seulement une figure mythique pour laquelle des gens tuent et meurent, mais c’ est également une forme de folie qui n’est pas tout à fait innocente en même temps qu’ une lubie d’adolescent.

Dans le dernier de ses romans écossais, resté inachevé, Weir of Hermiston, dont on vient de donner une nouvelle traduction sous le titre de Le Creux des sorcières, et qui promettait, de l’avis des connaisseurs et de l’auteur lui-même, d’ être un chef-d’oeuvre, Stevenson a décrit cette Ecosse au moment où se heurtent deux mondes: celui de l’Ancien Régime, prêt à disparaître, et incarnée par le juge, Adam Weir, et celui issu de la Révolution française, illustré par son fils Archie. Le personnage de Weir of Hermiston avait été suggéré à Stevenson par la personnalité historique de lord Braxfield, juge fameux qui avait été pendant plusieurs générations l’objet d’un grand nombre de légendes et d’anecdotes. En outre, le cas d’ un juge impliqué par les devoirs de sa charge dans un conflit violent entre l’intérêt public et ses affections personnelles avait toujours exercé une profonde fascination sur l’esprit de Stevenson. Les difficultés entre père et fils, dans la vie, n’avaient cessé de peser lourdement sur la conscience de Stevenson dès son adolescence, tandis qu’obéissant à sa nature il avait été amené à chagriner, décevoir et désoler un père que par ailleurs il aimait et admirait de tout son cœur.

Mais ce livre brosse également le tableau de cette Ecosse religieuse et révoltée, fière et héroïque, hérissée et âpre, batailleuse et loyale, capable des plus farouches passions comme des plus sublimes renoncements, avec ses hivers, ses landes, ses glaces, ses vents et ses orages aussi terribles que ceux qui hantent l’âme de ses héros. De ce roman, il avait rêvé de faire le plus parfait, qui porterait témoignage de ses dons de poète et de psychologue. Tout laisse à croire qu’il y serait parvenu. Savourons-en déjà les prémices…

G. J.

(Le Passe-Muraille, No 13, Mai 1994)