Seconde tranche de route

Une prose inédite de Charles-Albert Cingria

Morges, cette superbe petite ville qui me fait toujours penser au décor de fond du Sposalizio de Raphaël, n’est guère qu’à huit kilomètres de Lausanne, soit de mon point de départ. Etant donné que j’en avais encore plus de soixante-dix à effectuer ainsi par la route avant de me trouver à Genève, il peut sembler étrange que j’y sois resté si longtemps. En effet, les jours passaient et je vivais là comme si j’y étais né et que je n’en dusse jamais partir. Mais c’est une impression que j’éprouve dans toutes les villes, tant j’aime la terre. En outre, les raisons, je les ai dites (ceci dans notre première tranche): obligé de m’arrêter à Morges pour y passer la nuit, j’y avais trouvé une chambre si agréable et si parfaite – si adéquate à ma mesure physique, morale et murale – et cela dans une petite rue si à souhait vétuste et profondément humaine, que l’idée de rien trouver de pareil en poursuivant trop vite ma route me remplissait d’angoisse. Je décidai alors de supprimer cette angoisse: je restai. Un très grand avantage, au surplus, devait m’affermir dans cette résolution. Je pouvais, en quelques minutes, en usant des trains rapides qui sont nombreux sur ces voies, revenir à Lausanne, mon point de départ, afin d’y retrouver d’exquis visages, d’exquis propos, afin non moins de me répandre dans les bazars où, les ayant pourtant discernés, j’avais omis d’acquérir une foule de menus objets fort utiles que la précipitation folle du départ m’avait fait négliger.

Je restai donc à Morges un temps considérable.

Souvent, en rêve, l’on se représente toute une vie, et ce n’est pas celle d’un autre, c’est bien la vôtre, mais les lieux et le temps ne sont pas ceux qui définissent chez vous l’état ordinaire, c’est-à-savoir l’état de veille. Ce sont des lieux parfaitement coutumiers dont vous avez une profonde habitude; et le temps que vous évaluez, dans l’usage que vous en faites, vous paraît considérable. Et pourtant, ce temps, ce n’est qu’à peine une minute, et, ces lieux, vous ne les avez jamais fréquentés; ces odoriférants, bourdonnants sureaux d’une avenue où s’est écoulée toute votre enfance, vous n’y avez jamais passé. Y a-t-il là un épisode de réincarnation, comme qui dirait des retours, des visions et sensations d’une existence antérieure ? Cela, je ne crois pas, car, avant de me lancer dans une telle supposition, il faudrait d’abord croire à ce que je ne crois pas.

J’aime mieux me rallier à la thèse de Flournoi et dire que nous enregistrons tout – tout l’univers et le commencement et la suite intégrale des temps – lorsque nous sommes dans un certain état, lequel n’est pas nécessairement conscient ni surtout n’est volontaire. Cependant je crois autre chose, car ainsi l’état prophétique – et il est tout à fait certain que des prophéties se réalisent – n’est pas suffisamment expliqué. Je crois que l’avenir, de cette façon, nous le connaissons aussi, en sorte que beaucoup de ces sensations que nous rapportons au passé concernent l’avenir. Peut-être pas sous cette apparence, mais qu’importe ! C’est un langage chiffré, une sorte de taraud (sic) ou livre d’As-Taroth, et il nous appartient, si nous y avons des aptitudes, de nous efforcer de le déchiffrer.

Ah mais là j’arrête – ou bien il faudrait je ne sais combien de pages. C’est un itinéraire que rapportent ces lignes. Il est de mon devoir de m’y conformer.

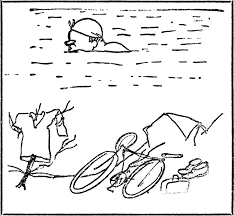

Je ne puis plus me rappeler exactement quand je partis, mais je le fis bien un jour. Avec des regrets cuisants évidemment, mais la route aussi était cuisante, surtout dans les parties bitumées, et quand je me vis seul au milieu d’une multitude de guêpes et de bourdons qui puisaient dans les fleurs ou décrivaient de grandes inoffensives ellipses je ne tardai pas à tout oublier pour me tendre à l’affût du moment. Il n’y avait rien encore, et longtemps il n’y eut rien, sauf un monsieur bien agaçant, qui, je crois, me rattrapa, ou émit cette prétention, et alors je lui donnai cours à s’affirmer en disparaissant moi-même, c’est-à-savoir en me reposant dans l’herbe.

Je le revis, mais à Rolle et dans le train, bien encadré. Ce devait être quelque fou de haute marque. J’ai négligé de dire qu’il y avait pas mal d’asiles dans la région que je venais de traverser.

Y eut-il autre chose ? Non. Ce trajet qui représente une assez grande distance offre cette singularité que plusieurs fois les accidents du terrain se renouvellent. Il y a la même place, les mêmes platanes, la même montée deux ou trois fois. C’est fort ennuyeux quand on ne se souvient plus très bien de la route et qu’on croit avoir franchi une distance qui est encore à parcourir.

Je m’arrêtai donc à Rolle et là aussi je louai une chambre.

Moins agréable ? Non, plus agréable, plus excitante, un tantinet plus fantaisiste. Et pourquoi ? Parce qu’il y avait un fusil de l’armée suisse contre le mur et des grenades à main sur la cheminée. Je me gardai naturellement bien de toucher à ces choses-là, mais je ne dois pas taire la satisfaction très grande que j’avais à les contempler. Merci encore à ces gens d’avoir été assez bons pour me les laisser sans y apporter aucun désordre le temps assez long – pas si long qu’à Morges quand même – que dura mon séjour à Rolle.

Et ensuite ?

Ensuite, ce fut ravissant. Je crois qu’il avait plu et il y avait une montée. Je la ferais donc tout tranquillement à pied, tenant mon vélocipède par le guidon.

Il y eut d’abord de bien jolies villas, puis des cultures, de beaux grands champs qui montaient vers le Jura ou descendaient de la route vers le lac.

A un instant, je savais qu’il devait y avoir des arbres et un banc au milieu de l’herbe, en vue de la route pourtant; et je me réjouissais de retrouver cet endroit plein de fraîcheur. Ah mais qu’est-ce que je vis ? De nombreux enfants avachis par une trop longue promenade arrivaient par escouade dans le plus grand désordre. Ils marchaient comme à plaisir dans un ruisseau, ou plutôt ils se traînaient et se vautraient dans l’herbe boueuse. Quelques-uns ayant discerné ce banc, y avaient pris place à côté de moi, riant un peu, se poussant un peu. Naturellement je leur adressai la parole. Nous eûmes ainsi une agréable petite conférence. Vite cependant je constatai qu’ils s’enhardissaient. Ils voulaient savoir ce que j’avais dans ma petite valise de carton rouge, et cela je ne pouvais le leur cacher, puisque c’était pour eux…

Quoi, au nom du ciel ?

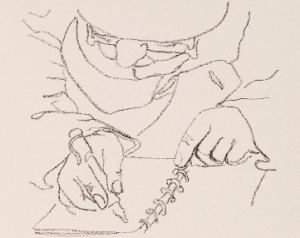

Là, si j’étais Chinois, je me garderais de manquer un de leurs plus puissants effets littéraires en (ne) faisant (pas) attendre le lecteur, je veux dire en (ne) le réservant (pas) pour le début d’un autre chapitre ou d’un autre livre1. Malheureusement je ne suis pas Chinois. Ni le lecteur ni ces enfants – eux surtout – n’auront à souffrir d’un retard de ce genre. Je vais dire ce qu’il y avait dans cette valise. Leurs doigts du reste s’étaient élancés et ils manipulaient ses frêles serrures. En vain. Il fallait avoir la clef, une bien petite clef, et je la serrais contre mon cœur. Les plus audacieux d’entre eux devinèrent cela et ils m’arrachèrent le cœur. La valise s’ouvrit. Et il y avait, quoi ?

Une des grenades de la chambre du militaire ? Non. Le militaire – lui ou un autre – je le voyais passer sur la route, et je ne m’étais chargé d’aucune déprédation à son endroit. Mais je voyais affluer encore d’autres orphelins, aux tabliers bleus cette fois – les autres étaient en tabliers roses. Et puis une sœur, bien gentille.

– Ma sœur !

– Mon pauvre Monsieur !… Ils vous assassinent.

– Non, mais je vous en prie, procédons avec ordre…

– Mais pourquoi ?

– Regardez, mais surtout faisons vite avant que d’autres arrivent. Seulement, je vous promets qu’ils auront soif !

– Ah mon Dieu !

Il y avait de quoi. Savez-vous ce que c’est surtout à notre époque que cinq belles plaques de chocolat ? Et si je dis belles, c’est pour dire grandes et aussi pour dire qu’effectivement elles étaient belles, impeccables, épaisses, luisantes, formelles en leur compartimentage apte à une division multiple et équitable – satisfaisante pour chacun.

Et c’était du chocolat de quelle marque ?

Cela je ne le dirai pas parce que Veillon n’en vend pas et que pour d’autres je n’irai pas m’épuiser à faire de la réclame.

(La suite dans notre prochaine et troisième tranche de route).

Ch.-A.C.