Les premières éditions des sentiments

Extraits (inédits en français) du Journal de Paul Nizon

Début février 1968, Carona/ Tessin

C’est merveilleux : on est millionnaire de temps. Dehors il tombe des flocons ou des gouttes, le vent souffle, il neige, et puis de nouveau la neige fond. Ça m’est égal. La nature dehors n’est pour moi qu’une ceinture de vide et d’ennui pour m’empêcher de m’évader : on met bien les prisons à la campagne. Je me prescris l’enfermement à la campagne, pour des raisons disciplinaires. Est-ce donc ça?

Mais dedans, il y aurait le laboratoire des idées : en action. Je voudrais exiger d’avoir un laboratoire, un « laboratoire d’explorations )›, en fait, comme mon père en avait un. C’est pareil, même si lui était chimiste. J’explore. Comme lui.

Une maison à la campagne. Pourquoi ce mouve-ment de rejet disproportionné, à la simple supposition que je pourrais avoir quelque chose à faire d’une maison à la campagne ? Pourquoi cette réaction spontanée, chargée de ressentiment ? Parce que j’ai regardé le livre d’or et que j’y ai lu des phrases empreintes de bien-être, parlant de guerre aérienne contre les libellules, évoquant avec regret le banc de pierre dehors, une existence faite de pain et de vin ? — la vie simple comme possibilité…

Dès mon arrivée j’ai ressenti un malaise oppressant. Comme si j’étais banni. La nature, ai-je pensé, avec effroi. La nature grince, dresse des arbres devant vos fenêtres, vous arrose d’eau, ensevelit tout sous la neige, le silence s’enveloppe d’un silence plus silencieux encore, et le lendemain il tombe de nouveau des gouttes de pluie, et déjà tout ce qui était blanc est parti en eau, et le sol de steppe est de nouveau là, avec ses buissons, ses arbustes et la vue sur le lac. Et le sol gelé résonne sous mes pas.

Et moi. Je suis assis au fond du piège. Comme quel-qu’un à qui on a pris ses chaussures. Je suis assis, comme une souris apeurée, dans la bibliothèque candide-ment et confortablement aménagée, je suis assis, là, comme un oeil de souris tout au fond de la salle, au milieu des gros meubles massifs, dignes d’une crèche de Noël, une étable pour l’esprit, je suis assis, point de mire, profondément enfoui dans la (sonore) obscurité boisée, face aux nombreuses rangées de livres chamarrés qui, à tous les niveaux, paradent en rangs, à perte de vue.

Et en face de cette nature, dehors, qui ne me dit mot, attend avec ses créateurs que je trouve le souffle nécessaire pour joindre ma voix aux leurs, le souffle du campagnard, le bon état d’esprit pour profiter du banc de pierre, s’il se mettait à faire beau, l’oreille pour les libellules…

Je préférerais ne pas même défaire mes valises, ne pas m’installer du tout. Ma trousse à scalpels, les appareils d’écoute et les bains révélateurs que j’ai apportés, à la rigueur cette petite valise, voilà tout ce que j’ouvrirais ici, à l’intérieur, pour les avoir à ma disposition (c’est d’ailleurs ce que j’ai tout de suite fait).

J’explore. Qu’est-ce donc que j’explore?

Des prélèvements, divers prélèvements, pour ainsi dire. […]

J’explore… J’explore d’autres issues de secours possibles aux maisons (d’habitation) que nous offre la société.

J’explore — des maisons — qu’est-ce que j’ai donc à faire des maisons ? Je n’aime pas les maisons. Les maisons sont des greniers, elles alourdissent, elles bouchent la vue. (Les maisons sont des cercueils.)

J’ai aussi une maison de ce genre, une maison très sombre, très assombrissante, à ce qu’il me semble. Une maison paternelle. Je voudrais savoir ce qu’il en est de cette maison. Je l’explorerai, ici, dans cette maison de campagne, mais dans le seul but de la dissoudre et de la faire disparaître, cette coquille d’escargot. Je me rendrai à proximité d’elle. Le début, ce sera : tentatives d’approche.

Printemps 1968, Caronal/Tessin

[…]

La maison te barre le ciel

La maison se rabat sur toi

La maison te bouche la vue

La maison t’assombrit

La maison te définit

La maison te détermine et t’enchaîne

La maison fait de toi un habitant parmi d’autres

Elle t’assigne un rôle

La maison t’est hostile

La maison te déglutit

La maison la conserve tu marineras dans un seul jus avec d’autres saucisses

La maison t’impose tes colocataires tu n’es pas libre tu dois la repousser du pied, la maison tu dois t’en débarrasser, t’en dépouiller comme d’une peau sinon tu restes à vie

Le colocataire

Le résident

Qui n’en sort jamais

La maison t’a subtilisé le cadeau de la vie et te l’a rendu sous un emballage mensonger, un emballage maison

Tu dois te débarrasser de l’emballage

je te déteste

je t’échapperai

je te troquerai

je te renierai

gouffre que tu es enfer infirme pas belle

Zurich, été 1968

[…]

Ça ne fait pas longtemps que j’habite ici.

Cet ici est une chambre claire, presque couleur sucre, dans une ruelle proche de la Bahnhofstrasse. Au troisième étage. Chose agréable : dans l’escalier, un étroit escalier en bois, ce sont des boutons lumineux à l’éclat rougeâtre qui mettent en marche la lumière pour une minute quand on appuie dessus. Nuit et jour il faut appuyer sur le bouton, car l’escalier est étroit et ténébreux. Il est aussi envahi d’odeurs : celles de la crémerie d’en bas, à côté de l’entrée (un de ces petits commerces qui attirent dans notre ruelle des connaisseurs venus de loin). Il y a aussi celles des opulentes nourritures des Italiens qui habitent les deux étages sous ma chambre. Ils vivent — à combien ? — dans trois pièces, et se réunissent, silencieux comme des souris, pour de grands repas apprêtés par deux femmes. Il y a égale-ment l’odeur de mon chien, qui habite avec moi et, étant en train de muer, dépose sur le sol des touffes de poils et de duvet noir. Son odeur ressort particulièrement quand il pleut dehors. Juste en-dessous de ma fenêtre, il y a une librairie spécialisée en littérature anglo-saxonne (principalement des pocket books, des revues, des polars). Ce n’est pas que j’aie des besoins urgents dans ce domaine — je ne suis pas encore entré à l’intérieur; si j’en parle, c’est à cause de l’ambiance. Ce commerce de livres met un je-ne-sais-quoi de Quartier latin ou de Via delle botteghe oscure dans cette ruelle gloutonne. A part ça : en face, une brasserie renommée de longue date. De ma fenêtre j’ai vue sur la cuisine, c’est-à-dire sur des casseroles, des mains, des bras velus, des louches. Les par-fums montent jusqu’à moi, tantôt prometteurs, tantôt repoussants. Sinon, un vieux saint Pierre qui sonne les heures et me sert d’horloge. En outre il déclenche toujours toute une séquelle d’autres horloges, cloches et carillons qui sonnent l’heure. C’est ennuyeux quand on est nerveux, triste, bloqué ou mal disposé pour quelque autre raison, pas à son affaire, parce qu’alors on est obligé d’y prêter oreille, comme s’il n’y avait rien d’autre à faire que de compter les coups. La Bahnhofstrasse est toute proche —c’est beau quand le gris commence à bourgeonner —, mais en fait j’y vais rarement. Je prends toujours l’autre chemin, par les ruelles puis par les ponts, parce que mes points de chute sont plutôt du côté de Bellevue, du Pfauen et du Limmatquai. C’est aussi pour le stationne-ment, parce qu’il n’y a pas grand-chose sur la Bahnhofstrasse. Oui, en fait cette question du stationnement influe beaucoup sur mes promenades. Elle me dicte mes décisions et me montre la voie. Par ailleurs : C’est beau, dans la ruelle étroite, quand il pleut. Les vapeurs d’asphalte restent plus concentrées dans ces petits défilés. J’aime la pluie en ville, je l’ai toujours aimée.

C’est presque comme un bruit de pluie, cette rumeur de pas et de voix dans la ruelle après six heures. Des voix isolées se fraient un chemin dans l’air et montent comme des ballons. — Et les baquets en fer-blanc de l’auberge Kropf, le tintamarre des casseroles ! Parfois on dirait des battements de tambours, des tambourinements séditieux. Quand, absorbé, on perçoit brusquement ce bruit dans sa chambre, que l’on tend l’oreille : Nom d’un chien, mais qu’est-ce que c’est que ça? Il faut un moment avant de trouver l’explication : ce sont tout simplement les casseroles et les poêles d’à côté. Ou parfois le matin : quand des hommes enfournent toute la batterie des baquets à ordure de l’hôtel Saint-Pierre dans les ouvertures du camion-poubelle Ochsner.

Et d’autre part, ces escarmouches de pas dans l’air, ce traînement, ce murmure, ce bavardage de pieds, et tout cela dans le moelleux édredon de l’air. Ça monte, comme des bulles paresseuses. C’est un relâchement, on le ressent physiquement… la sortie du travail… en ville.

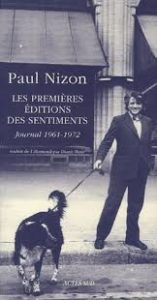

Paul Nizon

Extrait de Les premières éditions des sentiments. (Journal 1961-1972) Traduction française de Diane Meur. Actes Sud, 2006.

Le bâton de route,

par René Zahnd

Né en 1929 à Berne, installé à Paris depuis des décennies, Paul Nizan est l’auteur d’une oeuvre inclassable, où le texte semble à la fois accompagner le passage du temps et en consigner les frémissements, voire les séismes.

Dans un de ses premiers livres, intitulé Canto (1963), il exprimait en quelques phrases une vocation à laquelle il n’a pas dérogé quarante ans plus tard. A la question qu’avez-vous à dire, il répondait alors : « Rien, si ce n’est cette passion au bout des doigts : écrire, former des mots, des lignes, cette espèce de fanatisme de l’écriture qui est mon bâton de route et sans lequel, pris de vertige, je m’écroulerais purement et simplement. Ni thème de vie, ni thème littéraire, matière seulement qu’il me faut, par le moyen de l’écriture, consolider, afin qu’il existe quelque chose sur quoi je puisse poser les pieds.»

Au fil des publications, il est devenu un des maîtres de la prose allemande, et aussi un de ceux, rares, qui élèvent «l’autofiction» au rang de l’art. L’essentiel de ses écrits est réuni dans un volume de la collection Thesaurus chez Actes Sud (1997).

Quant au texte que nous publions, il est extrait d’une première tranche du monumental journal de Paul Nizon, en cours de traduction.

R. Z.

(Le Passe-Muraille, No 59, Décembre 2003)