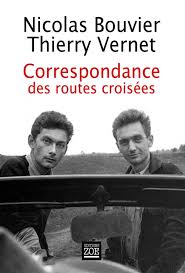

Prélude à la route

Quelques lettres inédites de Thierry Vernet, compagnon de Nicolas Bouvier en leurs jeunes années…

Graz, le 6 juin 53, matin

Sauvé ! Embrayé ! En vous quittant j’ai été me taper une camomille dans le wagon-restaurant. Pas bien gai. Un couple en face de moi s’était trompé de train. Ils ont passé à 120 kmh devant Romont, où ils n’ont pu descendre. Ça m’a distrait. Gros retard à Zürich (1 h 1/2) à cause d’un fourgon postal qui s’était mis sur le flanc, à ce que j’ai pu comprendre de ces «Krompsi-Kromps » explicatifs. Cela a tout décalé. Manqué la correspondance à Bischof-hofen. Train-tram jusqu’à Graz. Du vert, du vert, des sapins. Pris en affection par un vieux peintre de Graz de retour de Paris, qui ne parle pas un mot de français. Il me prête et me force à lire pour me plaire Intermezzo de Giraudoux que son fils donnait à sa femme. «Son fils wohnt Paris. Arkiteckt. Femme Französin, lustig » On parle peinture. Il aime Picasso : lustig, lustig. Mais il lui faut aussi des Abstracktform, bitte ? —Ach, so ! J’étais pas mal claqué, le coeur qui me sortait un peu des lèvres. Un gros Bernois, retour de Kaboul et Hong-Kong, m’a remis sur mes rails. Tous ces petits vieux-garçons, vieux petits garçons, qui se plient en deux dans des : Entschuldigung, Ach ! so, yo-yo-yo, bitte sehr ! et tout aimables dans leurs pantalons courts, m’ont donné envie de rester à Graz passer la nuit. Un gigantesque aimable en golf et bas de soie rouge et violet m’a aidé à téléphoner à la Gräfin Stubenberg. —Entendu, venez, d’accord ? 1 heure d’autobus dans un merveilleux bled de forêt et de gens aimables. Le Graf Stubenberg m’attend à l’arrêt. Entrée glorieuse à 80 km sur le siège arrière de sa moto, sous les ponts-levis, les poternes, dans les cours intérieures. Dîner en anglais sous les lambris peints, avec la grand’mère, la comtesse et le comte. Gros bain chaud. Je m’endors avec le chat dans les mains (celui en peluche, pas celui de la grand-mère) sous une vierge noire magnifique, et les ancêtres Stubenberg me considèrent, bienveillants. Le matin. Je vous écris dans mon lit. Le garçon, pardon le valet de chambre, vient m’apporter mon broc. Il remporte mes godasses, mon pantalon, ma veste, à fin de repassage. Etonné de voir ce nu dans ce lit de prince. Tant pis. Je l’emmerde. Je suis heureux.

Maribor, le 7 juin 53, matin

Après m’être rasé, tranquille, petit déjeuner. 10 h du matin. Seul, oeuf à la coque, petite confiture distinguée. Thé. Je rejoins après la grand-mère dans le parc. Elle s’occupe du petit dauphin : Wolfgang dans son pousse-pousse. 2 ans. Une parfaite petite binette d’héritier : sociable et brutal. Promenade. La grand-mère me fait visiter le parc. Swimming-pool. Les magnifiques massifs de rodonndenndronnes. On monte jusqu’au cimetière de famille, au sommet de la colline. Je pousse l’héritier, le sors des ornières, me prends les pieds dans les racines, pendant que la grand-mère me parle d’ancienneté, de malheurs, siffle dans ses doigts et ramasse des «kra-kra » ou des « krazi-krazi » au commandement de l’héritier. Petite prière émouvante devant les morts. Un casque sur une croix. Toute la famille est là. Redescente. Ensuite avec la Gräfin, charmante jeune femme de 28 ans, visite du château. On s’y perd. Serrures inforçables : efforts de la comtesse ; à deux on y arrive. Enormes poêles de faïence, coffres, ancêtres, bois de cerf signés et datés. Je reste à déjeuner. Curieux repas à l’eau. Plutôt du genre frugal, sans entrée ni sortie. Tant pis, d’ailleurs ça m’habitue. On consulte l’horaire. Le Graf me reconduit en ville en voiture. (à 20 km). Je monte dans le Vienne-Belgrade qui est déjà à quai. Départ. Tout va bien. Le soleil s’y est remis. (On avait craint la pluie.) Longs arrêts dans les gares herbues. De gentils douaniers me disent au revoir. Lentement, pouff-pouff, pouff-pouff, soleil, poussière. Maribor. Des douaniers inquiets me disent bonjour. Les bombardements ont donné un style commun aux villes de par là: tant en Autriche qu’ici. La différence ne se fait pas tellement sentir. Je vous télégraphie. Il est 19 h 30. Un serviable m’aide à trouver un hôtel pas trop cher. J’ai chaud. Je me change. Je vais bouffer à la fraîche un sandwich et un grand coup de ce merveilleux pinard qui m’avait si peu convenu à Belgrade cet hiver. Larges rues. Belles maisons pointues, larges places, on dit encore «Ja» pour « oui », Maribor s’appelait Marburg. Je me couche. Après n’avoir pas dormi dans le mauvais lit trop court, je me mets dans mon sac par terre. Gros sommeil. Il est maintenant 8 heures et quart. Je croûte du blé en vous écrivant. Le ciel est blanc, mais je ne crois pas qu’il pleuvra. J’ai 25 km devant moi. Bravo ! Pendant que je fais mon sac, j’entends dans le coin un accordéoniste qui chante. Drôle de mélange de musique tessinoise et tyrolienne.

Travnik, le 4 juillet 1953, 22 h. 10

Soleil éclatant, ciel bleu, point de nuages. Je vais, après les classiques ablutions, donner une chemise et des caleçons à la lessiveuse qui habite en face et qui opère dans un terrain vague et des vapeurs. J’ai lavé ma chemise de nylon moi-même, très facile, mais l’autre chemise avait nettement besoin d’une technique professionnelle. Chaque fois que je la mettais ou l’enlevais il fallait que je retienne ma respiration. Suis allé ensuite sous les acacias prendre le café turc en lisant Kim. A la poste on m’a dit qu’il n’y avait qu’un courrier, à 17 heures. Tant pis. J’ai pris l’encre, les couleurs, le bloc et suis monté, monté. Gros bon soleil, torse-poil, des marguerites et des blés frais, parfois calmes ombrages. Je fais un dessin en « m’appliquant » le plus possible. Paysage écrasé de lumière, c’est bien casse-gueule. Mais on essaye. En redescendant, du côté de midi, je croise un paysan sur un de ces musculeux et nerveux poneys bosniaques suivi d’un poulain de sept jours qui courait et sautait partout. Toute cette scène sur un sentier caillouteux digne des lits de rivière de Hodler. Il arrête son cheval, en descend, m’offre une sèche, et on s’accroupit au bord du chemin fumant et discutant pendant une heure. Il ne sait pas un mot de quoi que ce soit à part sa langue. On se comprend quand même très bien: gestes et les quelques mots que je sais. J’arrive quand même à comprendre qu’il ramène des pains chez lui, qu’il a été baiser en ville avec une fille qui a de gros bras et de gros seins, qu’il a cinq enfants, trois vaches qui donnent jusqu’à cinquante litres de lait par jour chacune, qu’il faut se méfier de la foudre qui a tué sept personnes il y a un an. On discute coût de la vie, je lui raconte ce que je fais; bref, peinarde pause à l’ombre avec un tout bonnard. Je vais poser mon matériel dans ma chambre et je vais bouffer mon fromage avec de l’eau. Cette eau qui donne l’impression qu’on boit toute l’âme de la terre. J’ai eu tout à l’heure, ce matin, la même impression avec une fraise des bois qui avait tant de goût que ça m’a presque brûlé la langue. Très peu de fruits dans ce bled à part des melons encore très chers, ce qui a quelque influence sur ma cadence chiottesque. Tant pis, je « ferai » en Turquie. Il y a bien quelques figues meurtries au marché, mais je m’en fiche. La syphe est endémique ici et j’aime mieux garder le bon teint que je me paie main-tenant. Car, pour être en bonne santé, je suis en bonne santé peut-être comme jamais. Il y a, bien sûr, le côté clapet, mais ça c’est du ressort (si je puis dire) du sentiment. Retravaillé, après le fromage : une aquarelle. Je suis obligé de faire de la peinture de montagne, ce qui est vraiment difficile. Je remarque qu’il y a aussi possibilité de s’habituer au « d’après nature », c’est pourquoi, après, j’ai travaillé dans ma chambre jusqu’à 17 heures 30, heure de la poste. Bravo ! Ô tous, merci. Deux lettres. Une de toi, mamy, du 29, et une de Mme Stephani. Plus une carte des braves vieux juifs de Belgrade à qui j’avais écrit pour leur demander une chambre. Je crois qu’il y aura moyen de se loger dans un endroit pas piqué des hannetons quant à la situation ; mais je ne vous dis rien avant d’y être. Surprise; mais ça serait vraiment pas mal si ça marchait. J’ai donc lu la carte des Gabay, et j’ai mis les deux lettres sur mon coeur, en attendant un «moment». Suis allé retravailler. L’Orage quotidien éclatait ferme et ça pissait drôlement. Suis allé re sous les acacias, m’envoyer la pitance. Après, c’était le «moment»: les Tziganes. J’ai lu l’adorable et émouvante et encourageante lettre de Mme Stephani et la tienne, Maman, en écoutant le fameux: Imao samjedni ruzu divan ci jiet Nosio je na grudima da gleda cijeli svjiet que Floristella et Nick connaissent bien et que ces types jouaient admirablement. Question de ma nuque, c’est bien simple, j’ai une nuque d’un mois, c’est délice. Je ne fais aucune imprudence question soleil. Je suis navré que Rolf se soit cassé l’épaule mais je suis par contre bien content que la Topo marche. Ne croyez pas un instant que vous ne m’écrivez pas assez. Je suis enchanté. Je suis bien content que tu aies vu Nick, mamy. Dites-lui encore une fois qu’il prenne son temps, et que la route Graz-Maribor-Zagreb est bien meilleure que Trieste-Ljubljana-Zagreb. J’ai lu et relu ces deux lettres en vidant un peu de pruneau. Les Tziganes se surpassaient, et je suis parti au moment où ils jouaient Sombre Dimanche d’une façon à vous foutre le moral en papette ; je l’ai écouté quand même, l’esprit joyeux. J’ai acheté, encore, en rentrant, une espèce de grosse pâte d’amande rose et huileuse. L’Orient, quoi. Donc, vous voyez, ça va très bien. Ce qui n’empêche pas, au contraire, de penser à vous que j’aime tout le temps. Je fais ici des économies monstres. Belgrade risque d’être bien chère. Bonne nuit ! Vite encore un mot: les gens d’ici n’ont aucun «type» spécial, seulement que ce sont des monstres au lieu d’être des hommes. Des épaules en coffre-fort, immenses. des mains d’étrangleurs, des pieds d’éléphants. J’ai l’impression d’être un fétu de paille. On rencontre de braves vieilles musulmanes en pantalons bouffants et en souliers de basket-ball. Les paysannes qui fauchent les prés s’arrêtent de temps en temps pour secouer la cendre de leur cigarette à bout doré. Mais c’est vraiment fou ce qu’ils sont énormes et épais, les types ici. D’ailleurs fort laids. Quelques jolis visages de femmes, hélas édentées, pourries, on en a bien l’impression. Mais tout ce monde très cordial. Les petits gosses qui me regardent travailler sont des miracles de discrétion. Je vous aime, et vais me coucher.

Belgrade, le 31 juillet, 18 heures 45

Donc je suis allé prendre le café turc chez le gentil Franco-Serbe, après avoir fait mes affiches. Tranquille et gentil. Un peu jobard à la parisienne, mais ça ne fait rien. J’ai rejoint le groupe de copains au bord de la Save. Ils me disent que le critique de Borba, qui avait eu des opinions défavorables quant à mes trucs, n’était pas important et que ce n’est pas le « vrai » critique, actuellement en vacances. Je n’aimerais pas qu’il me fasse manquer des ventes. Baigné et comme tout le monde savonné, jusqu’à 19 heures. Je prends un tram étouffant et bondé. L’heure approche. Je suis en avance au Majestic. Un petit pruneau pour me donner du coeur. C’est huit heures. J’ai attendu, calmement, mais me réjouissant quand même bigrement de le retrouver. Je sors un moment sur le trottoir, le temps passe : c’est déjà deux heures. Repetit pruneau et sandwich. Au cas où il ne viendrait pas, je ne voudrais pas devenir saoul, à force de pruneaux, j’ai l’estomac vide. J’écris un petit mot à la tendre môme, j’entame mon sandwich. Le voilà, pâle et les traits tirés. La route était longue et il a fait très chaud. On se jette dans les bras l’un de l’autre, très émus. On ne dit rien. On se reprend. II va se laver les mains. Ouf ! Je dis ouf ! C’est tout un monde qui arrive avec lui, c’est tout vous. Il me tend ta grande lettre, Floristella. On sort. Très émus. Ces deux mois de voyage seul explosent un petit peu. on n’est pas en fer. On va bouffer passablement et boire au Jadran, bistrot musical et en plein air. On parle, on parle, récits, on s’interrompt tout le temps. On a des cargaisons de choses à se dire. Nouvelles de vous tous, les Racines, la môme, Xavier, tout l’univers, tout mon ciel. On se raconte parmi jusqu’à 2 h du matin. On a mauvaise mine l’un et l’autre, les jambes coupées. On va au phalanstère. Un orage éclate, déchirements du ciel, cataractes. On vide la voiture, bougie à la main. On se grouille. On gare la voiture sous un arbre. On monte tout à l’atelier. On aligne tout. Je ne comprends pas com-ment tout ça a pu entrer dans la Topo. L’accordéon avec sa super-merveilleuse fourre, le chevalet, le complet, ma sestrière grise (génial), tout et tout. On est claqués on se couche. Comme il manque des carreaux à une des fenêtres, au milieu de notre sommeil, on calfeutre tout ce qu’on peut avec une natte. On se ren-dort jusqu’au matin, aujourd’hui, neuf heures. Tout étonnés presque de se trouver là. On fait encore un peu grasse matinée. On jouotte des divers instruments. On traîne. A onze heures, on va à la galerie porter les affiches. On en place une au Moskva au Majestic. J’initie Nick à la Boza. On ne cesse de ne pas en revenir d’être ensemble. On se raconte encore tout. Il précise ses récits. On est vannés, l’émotion nous a sérieusement secoués. On va à la poste…

(Le Passe-Muraille, No 49)