Pour conjurer l’adieu

Sur les avatars, à travers les années, d’une (re)lecture de la Recherche du temps perdu,

par Jil Silberstein

C’était un soir d’hiver, du temps que ma Miquette et moi vivions heureux à Washington. Souhaitant me faire plaisir dans ce qu’il croyait être mon exil, un ami m’avait fait parvenir un opuscule tout juste publié en France et consacré à Marcel Proust. Comment oublier ces instants ? Non que les pages en question fussent remarquables. Trop maniérées, elles ne faisaient que butiner autour du clinquant sarcophage sous lequel, éperdu, le petit mort illustre s’évertuait à mendier aux vivants un peu d’affection. Simplement, de sentir – à la faveur de ce livre – s’éployer à nouveau l’univers dans lequel, par deux fois, je m’étais accompli jusqu’à me calciner le cœur, m’emplit d’une nostalgie telle qu’en peu de temps, figé comme je l’étais dans notre lit, j’étais devenu le désespoir personnifié. Et s’il ne m’était plus jamais donné de parcourir le Grand Cycle enchanté ? Odieuse pensée ! C’était un peu comme si une vie d’homme n’avait plus de sens que ponctuée par ses lectures d’À la recherche du temps perdu… J’avais beau repousser ces outrances, tenter de me convaincre que Proust était loin de circonscrire l’ensemble de mon territoire intime (lequel privilégie action et fureur), je demeurais inconsolable. Et j’avais bien raison !

Ceux qui ont lu Proust, je veux dire: ceux qui, au long des trois mille pages de la Recherche, se sont mués, dans un enchantement pratiquement sans fin, en une succession d’exclamations, d’éclats de rire, de soupirs tendres et de bonheurs face à son acuité psychologique, sa folle irrévérence, sa drôlerie, l’envoûtement de son flux mélodique, le niagara de métaphores qu’elle constitue et l’implacable regard du narrateur sur lui-même, savent de quoi il est question. Nulle place dans leurs propos pour cette extrême déférence constituant l’apanage de tant de snobs qui n’ont-pas-lu-mais-savent-qu’il-faut-se-l’être-fait, ou de ces innombrables autres qui, dûment molestés par quelque mortifère promu au rang de professeur, ont autrefois subi assez de pages de Combray pour se tenir quittes – hélas ! – le restant de leurs jours. Seulement cette belle humeur teintée d’hilarité… mais aussi de mélancolie.

Mélancolie parce que Proust est censé incarner «un grand mélancolique»? Stupidités! Bernique! Parce que la Recherche n’est rien qu’une gigantesque machinerie; qu’une lancinante quête d’un sens à donner à sa vie et que le narrateur, au terme d’années de découragement, va découvrir en trébuchant dans la cour de la princesse de Guermantes, soit à cent quatre-vingt-deux pages du mot fin… révélation qui déclenchera, avec le «credo poétique» le plus enthousiasmant de notre siècle, le basculement de l’immense roue du Temps. Si bien que, parvenu au terme de cet itinéraire menant du désarroi total à l’illumination, les lecteurs qui s’apprêtent à quitter leur héros à la seconde même où celui-ci s’élance pour l’immense migration de sa vie, réalisent que cette migration consiste précisément en… l’écriture d’A la recherche du temps perdu ! Alors, pris au piège, à cet instant où nous entreprenons à contrecœur de dire adieu à tant de personnages ravagés par les ans et devenus nos proches, comment pourrions-nous échapper au désir des désirs: reparcourir dans la foulée le cycle de cette création ?

Seulement… il y a la vie qui va et qui réclame. Il y a ces tâches qui nous attendent. Il y a la fatigue et l’oubli. Il y a tant d’autres livres qui piétinent. Et les amis. Et les déménagements. Les entreprises. Les attentes et les exultations. Alors, ces trois mille pages bien-aimées…

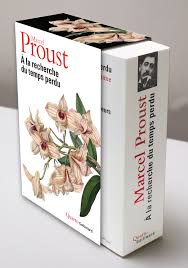

Malgré l’embrasement d’un soir à Washington, six années ont passé, et avec elles d’épisodiques velléités de m’atteler une fois de plus à la Recherche. Pourquoi faut-il donc que le temps supposé nécessaire à la lecture de Proust nous paralyse autant ? Comme s’il ne passait pas, de toute façon, ce temps ! Et puis est arrivé cet énorme volume de la collection Quarto: une Recherche sans notes ni préface – juste le texte. Une savoureuse incitation. Encore un peu, et tu es parue. Tu es parue, émouvante frimousse, miroir de toutes tes impatiences, de tes attentes et enthousiasmes alternés; de toutes tes inquiétudes aussi. Tu es parue et nous avons parlé de la Recherche, cette merveille dont tu ne connaissais que le premier volume. Pourquoi cela? Parce que, martelais-tu face à mon incrédulité, tout te semblait contenu dans ce livre-là. Tout ! Dès lors, pourquoi ne pas reprendre périodiquement Du côté de chez Swann plutôt que de se perdre dans toute la suite ?

Croire en ta bonne foi ? Evidemment ! Mais admettre ce raisonnement qui te privait d’une aventure faite pour toi… Aussi, rentré à la maison, songeant à cette auto-mutilation autant qu’à l’injustice que tu faisais à Proust, j’ai mécaniquement saisi le Quarto nouvellement venu, ouvert la première page, lu les premières lignes, retrouvé les supplices de l’enfant qui ne peut supporter de se séparer de sa mère fût-ce l’espace d’une nuit… et le reste a suivi. Le reste ? Les «terres reconquises sur l’oubli». L’envoûtement des lieux chéris. Le babil de proches défunts depuis longtemps. La silencieuse bonté des siens. Le drame intime de ces pudiques un rien grotesques. L’épaisse férocité d’arrivistes comme Forcheville ou Morel. L’oisive sottise de l’élite. Le réalisme cru des revirements, quand tout ce que vous convoitiez choit un jour à hauteur de main et que vous murmurez: «N’était-ce donc que cela ?».

Le reste encore ? Le comique des contretemps. L’émoi des toutes premières rencontres. L’adorable Saniette. Madame Verdurin qui ne saurait à aucun prix supporter trop d’émotion. Odette, la petite garce auréolée par un Botticelli. Rachel Quand-du-Seigneur. Charlus campant en douteux champion de la virilité.

L’inoubliable Saint-Loup et la princesse de Luxembourg qui, «dans son désir de ne pas avoir l’air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre (…) avait sans doute mal calculé la distance, car, par une erreur de réglage, ses regards s’imprégnèrent d’une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main comme deux bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle, à travers un grillage, au Jardin d’Acclimatation».

Et maintenant, dis-moi: est-ce que je peine le moins du monde, tandis que se déploie une fois encore la galerie de mes vieilles accointances ? Pût-elle ne pas connaître de terme, cette fabuleuse, poignante et drolatique comédie qui restitue la gamme complète des humaines constantes ! Aussi, vois-tu, j’avance d’un pas léger et te fais signe, bénissant ta méprise qui m’a fait me remettre en route. Mais toi ? Resteras-tu bêtement en bas de la pente ?

J. S.

Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, collection Quarto, Gallimard 1999.

(Le Passe-Muraille, No 42, Juillet 1999)