Luc Weibel ou les Mythologies de Genève

À la découverte d’une autre Suisse et d’autres facettes de la Rome calviniste,

dans le sillage d’un auteur également inaperçu …

par Sergio Belluz

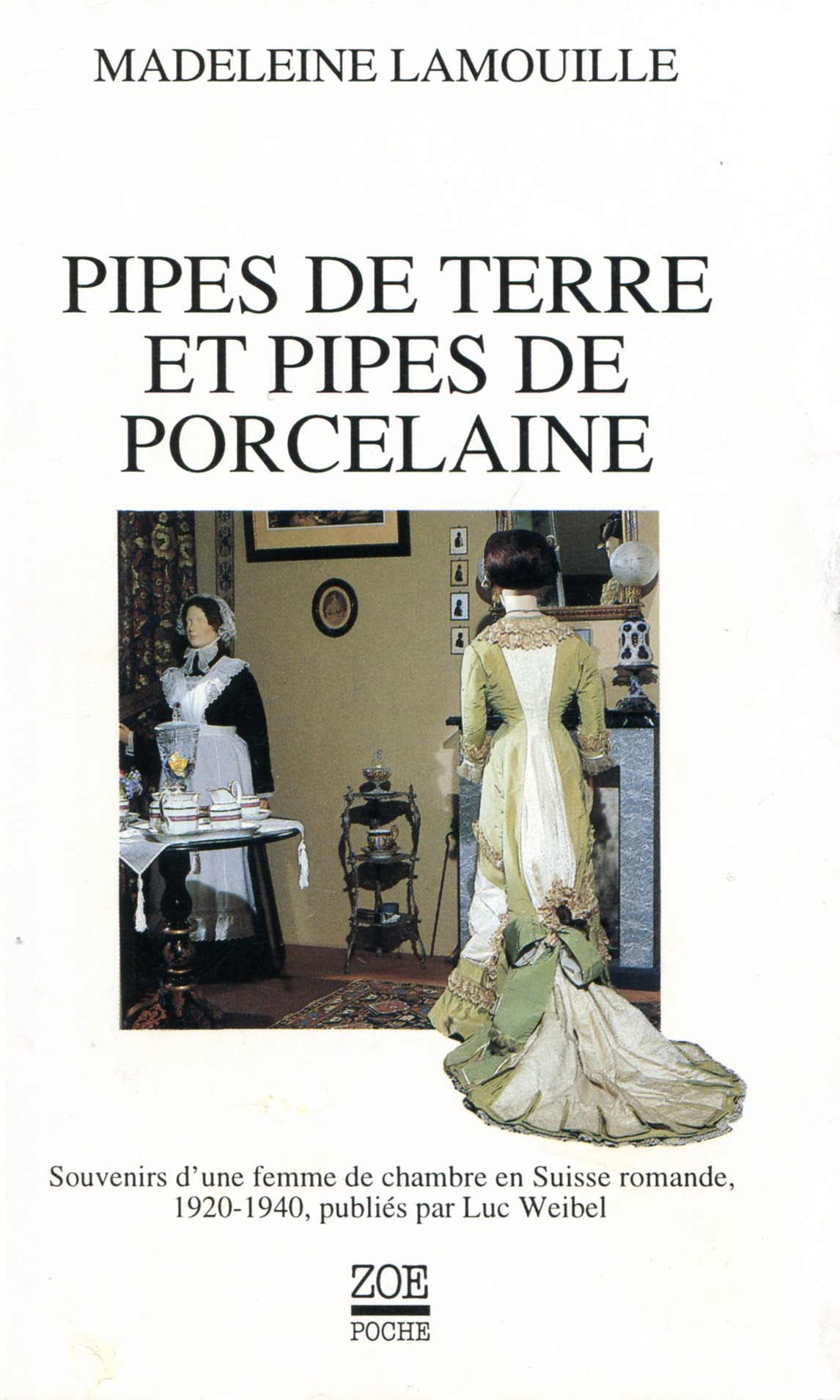

Plus de 30 000 exemplaires vendus et ça continue: non, je ne parle pas du dernier best-seller de Joël Dicker, mais bien de Pipes de terre et pipes de porcelaine : Souvenirs d’une femme de chambre en Suisse romande 1920-1940 (Carouge-Genève : Zoé, 1978) de Madeleine Lamouille, réédité en 2021 avec une nouvelle préface de la grande historienne féministe et sociale française Michelle Perrot aux mêmes éditions Zoé.

On ne le sait pas, mais derrière le succès de Madeleine Lamouille, l’auteure officielle du livre, se cache le très discret Genevois Luc Weibel, un de nos meilleurs écrivains, qui a recueilli ce récit de vie, l’a mis en forme et l’a réécrit pour en faire ce succès de librairie et ce succès critique qui ne s’est jamais démenti depuis près de cinquante ans.

Dans une optique à la fois littéraire et sociologique, et dans le respect absolu de la personnalité, du ton, du vocabulaire, du style et de la sincérité de ce témoin indispensable pour qui veut connaître un autre aspect de la Suisse, pour qui veut entendre une autre voix que celle, omniprésente, de sa bourgeoisie cultivée, Luc Weibel a su donner vie à ce que l’étonnante Madeleine Lamouille – qui travaillait dans la famille de l’auteur à Genève – lui a confié avec une verve, une truculence et un humour qui n’occultent ni les injustices, ni les difficultés, ni les hauts et les bas d’une vie de pauvre dans la Suisse de l’entre-deux guerre, une autre Suisse que celle de la légende dorée et des cartes postales, une Suisse réelle, avec ses conventions et ses inégalités sociales criantes.

LUC WEIBEL, ÉCRIVAIN DE GENÈVE

Écrivain profondément ancré dans la réalité genevoise, Luc Weibel, de son propre aveu, ne se reconnaît pas dans l’étiquette vague et fourre-tout de « littérature romande » qui, selon lui, et avec son humour pince-sans-rire, veut surtout dire « littérature vaudoise », ne fût-ce que statistiquement : le Pays de Vaud, le plus peuplé des cantons francophones suisses, est celui qui peut se vanter par la force des choses d’avoir le plus d’écrivains au mètre carré ce qui ne gage rien de leurs qualités littéraires.

Boutade mise à part, cette dénomination datée, qui ressemble à un label de terroir, sied depuis toujours comme un corset bien trop étroit aux écrivains liés à Genève – Rousseau, Töpffer, Isabelle Eberhardt, Cingria, Albert Cohen, Ella Maillart ou Nicolas Bouvier, pour n’en citer que les plus célèbres – dont on voit bien qu’ils ont du mal, par leur dimension universaliste, à entrer dans ce moule un peu trop régionaliste et peut-être excessivement vaudois.

À titre personnel, si je devais accorder une qualification géographique à Luc Weibel, ce serait celle d’écrivain de Genève, dans tous les sens du terme, tout à la fois originaire de Genève, profondément ancré dans sa réalité et chroniqueur littéraire de Genève, mettant son intelligence et son talent à en révéler sous toutes ses coutures les multiples aspects intimes, culturels et sociaux en particulier.

LITTÉRATURE ET MYTHES

Dans Un singe parmi les singes : Laudatio pour Luc Weibel (Fondation Pittard de l’Andelyn, 2007), l’historien genevois Bernard Lescaze, de façon très réductrice, regroupe l’ensemble de l’œuvre de Luc Weibel dans une vague catégorie « récits de vie » qui comprendrait celle de l’auteur, dont on sait la prédilection pour la forme du journal littéraire.

C’est plutôt du côté de Roland Barthes, dont Luc Weibel a suivi les cours à Paris, qu’il faut chercher la clé de son œuvre littéraire, et en particulier dans Mythologies :

Les mythes ne sont rien d’autre que cette sollicitation incessante, infatigable, cette exigence insidieuse et inflexible, qui veut que tous les hommes se reconnaissent dans cette image éternelle et pourtant datée qu’on a construite d’eux un jour comme si ce dût être pour tous les temps. Car la Nature dans laquelle on les enferme sous prétexte de les éterniser, n’est qu’un Usage. Et c’est cet Usage, si grand soit-il, qu’il leur faut prendre en main et transformer. » (Roland Barthes, Mythologies, Paris : Seuil, Collection Points Essais, 1957)

Le fil rouge, le dénominateur commun de toute l’œuvre de Luc Weibel, c’est bien un décryptage systématique de la réalité genevoise dans une méthode qui mêle analyse et déconstruction des apparences et promenades méditatives à la Rousseau, le tout à travers le prisme d’une sensibilité protestante, universitaire et plutôt de gauche, qui voudrait aussi présenter des facettes moins connues de Genève pour donner la parole et rendre hommage à certains de ses protagonistes jusqu’ici négligés, et qui éclairent la Rome protestante sous un jour à la fois plus littéraire, plus politique et plus humain.

UNE OEUVRE MULTIFORME

Ce n’est pas un des moindres mérites de cette œuvre – une quinzaine d’ouvrages publiés chez divers éditeurs et de nombreux articles dans différentes revues – que de réussir cette synthèse de Genève à travers cinq formes littéraires distinctes d’où la fiction est absente, cinq formes qui se chevauchent et se rejoignent pour ce passionnant portrait culturel :

– l’essai littéraire, avec Le Savoir et le Corps : essai sur P. Bayle (Lausanne : L’Âge d’Homme, 1975), Les Petits Frères d’Amiel : Entre autobiographie et journal intime (Carouge-Genève : Zoé, 1997), Avant-propos à Henri-Frédéric Amiel – Élisa Guédin : Correspondance 1869-1881, édition établie et annotée par Gilbert Moreau et Luc Weibel (Paris : Les Moments Littéraires, 2020)

– le récit de vie et le témoignage biographique, avec Pipes de terre et pipes de porcelaine : Souvenirs d’une femme de chambre en Suisse romande, 1920-1940, publiés par Luc Weibel (Carouge-Genève : Zoé, 1978), Louise (Carouge-Genève : Zoé, 1986), Charles Rosselet (1893-1946) : Un homme de raison au « temps des passions » (Genève : Collège du Travail, 1997)

– l’étude de la tradition protestante à Genève, avec Le Monument (Carouge-Genève : Zoé, 1994), Croire à Genève : La Salle de la Réformation (XIX-XXe siècle) (Genève : Labor et Fides, 2006)

– le journal littéraire et la tradition universitaire européenne et genevoise en particulier avec Une thèse pour rien : La Comédie du savoir (Paris : Le Passage Paris-New-York éditions, 2003), Un été à la bibliothèque(Genève : La Baconnière, 2016), Le Lecteur distrait (Genève : éditions Nicolas Junod, 2020), Automne 2018 in Amiel & Co : Diaristes suisses (Paris : Les Moments Littéraires, 2020)

– les réflexions d’un promeneur à la Rousseau qui observe son monde avec Le Promeneur (Carouge-Genève : Zoé, 1982), Arrêt sur image (Carouge-Genève : Zoé, 1988 – Lausanne : L’Âge d’Homme, collection poche suisse, 1988), L’Échappée belle (Carouge-Genève : Zoé, 1993)

Un humour vachard se fait jour par-ci par-là, qui amuse d’autant plus qu’il apparaît au détour d’une phrase au vocabulaire châtié et quelquefois précieux, au style toujours élégant, mesuré et tout de précision au service de la description – de la déconstruction, même – des mythologies genevoises.

GENÈVE COMME CONCEPT

Genève, soudain, apparaît intimement dans toute sa puissance financière, son importance mondiale, ses traditions religieuses, politiques et universitaires, ses élites et ses dynasties sociales et culturelles et leurs cercles, ses symboles de pouvoir et leur représentation, son paysage urbain et son architecture, mais aussi ses petites gens que l’écrivain sait faire parler comme personne.

Ce n’est pas un des moindres mérites de Luc Weibel, de nous la faire comprendre de l’intérieur, de nous la faire admirer et peut-être aimer dans ses multiples dimensions, cette ville-état faite d’une tradition de liberté religieuse qui, historiquement, en a fait une ville internationale et le refuge protestant par excellence – avec sa sanglante intolérance collatérale –, cette altérité religieuse amenant aussi une prospérité favorable à une certaine liberté de pensée, quoique empreinte d’un fort et austère calvinisme et des limites qu’il impose.

Emblème d’un monde de relations internationales harmonieuses, d’un multiculturalisme tolérant, d’une aspiration universelle à la démocratie et à la paix, Genève, bien avant la Révolution française, sera dès 1541 et jusqu’à 1798 un des premiers états républicains indépendants de l’Europe moderne. Son Académie, fondée en 1559 et devenue Université, aura formé les générations successives d’une aristocratie – d’une oligarchie, disent les mauvaises langues – économique, religieuse, intellectuelle et politique qui, jusqu’à nos jours, et malgré une entrée plus ou moins forcée au sein de la Confédération helvétique en 1815, a toujours su maintenir sa singularité, son indépendance et ses privilèges

C’est un portrait littéraire, érudit et passionnant qu’en fait Luc Weibel à travers toute son œuvre, dans laquelle l’admiration, l’humour, la tendresse et quelquefois la nostalgie et la mélancolie n’entravent ni le regard lucide et cruel ni la déconstruction de toute une sociologie et de toute une mythologie sur lesquelles s’est édifiée ce concept humain, suisse et universel intitulé « Genève ».

Luc Weibel dans le texte : Pipes de terre et pipes de porcelaine (1978)

C’est peu de dire que Pipes de terre et pipes de porcelaine : Souvenirs d’une femme de chambre en Suisse romande 1920-1940 de Madeleine Lamouille est un livre important dans le paysage littéraire suisse : cette œuvre littéraire tout à la fois récit de vie, témoignage historique, ethnographique et sociologique, raconte le parcours d’une femme suisse catholique originaire de la campagne fribourgeoise devenue domestique dans une famille bourgeoise protestante de Genève, un livre devenu rapidement un best-seller et l’un des rares, en Suisse, dont la vedette est une domestique.

C’est qu’au delà de ses plus de 30 000 exemplaires vendus à ce jour – une aubaine pour les éditions Zoé – et de ses qualités littéraire qui doivent beaucoup au talent de l’écrivain genevois Luc Weibel, ce livre met en évidence la notion de droit à l’éducation, de droit à la parole et de représentativité culturelle, en particulier pour toute une population pauvre qui n’a jamais cessé d’exister en Suisse, mais qui est très peu présente dans sa littérature et dans ses médias.

Le titre du livre est d’ailleurs en lien direct avec ce qu’il évoque, une cruelle injustice sociale qui, sous d’autres formes, existe encore, ici et ailleurs. Madeleine Lamouille l’exprime de manière claire et humoristique à la fois :

[Mme W.] avait été élevée par une mère qui était un véritable dragon. Un jour que celle-ci se promenait dans la campagne, sa petite fille lui avait fait cette réflexion :

– Oh bonne-maman, ces moissonneurs, ce qu’ils doivent avoir chaud !

– Mais non – elle avait répondu – mais non ! ils ne sentent rien, ils ont la peau dure.

Voilà comment elle parlait.

Cela me fait penser à une histoire qu’on m’a racontée, et qui se passe en Italie.

Deux dames sont en conversation dans leur salon. L’une dit :

– Il y a autant de différence entre nous et les femmes du peuple qu’entre une pipe de terre et une pipe de porcelaine.

Puis elle demande au valet de chambre, qui a tout entendu, d’aller chercher sa fille pour la présenter à son invitée. Le valet de chambre appelle la bonne d’enfants et lui dit bien fort, de façon à être entendu au salon :

– Pipe de terre, amenez la pipe de porcelaine.

LE PAYSAN MONTAGNARD ABONDE

Certes, la classe paysanne et montagnarde – ou plutôt l’archétype protestant et urbain d’une classe paysanne et montagnarde idéalisée qui se confond avec un idéal alpin, champêtre et pur dans lequel une certaine Suisse aime à se reconnaître – est abondamment représentée dans la fiction suisse.

Côté Suisse allemande on la trouve dans les Dorfgeschichten, les histoires villageoises et édifiantes de Heinrich Pestalozzi (Léonard et Gertrude, 1787), Jeremias Gotthelf (Le Miroir du paysan ou la vie de Jeremias Gotthelf, 1837, Elsi l’étrange servante, 1843, Uli le valet, Uli le fermier, 1846…) ou Johanna Spyriet sa célèbre Heidi (1879).

Côté Suisse francophone, pour ne prendre que le plus célèbre, Charles Ferdinand Ramuz, dans une série de romans (Le Village dans la montagne, La Grande peur dans la montagne, Derborence…), abordera ce même monde paysan et montagnard de manière plus stylisée mais, à sa manière, tout aussi protestante et tout aussi édifiante.

Toujours en Suisse francophone, on se souviendra aussi, notamment dans les campagnes – un public-cible négligé par les maisons d’éditions traditionnelles – de l’énorme succès jusqu’à nos jours des éditions Mon Village, fondées en 1955 par un de ses écrivains vedettes, Albert-Louis Chappuis, et spécialisées dans ce qu’on appelle le « roman terroir ».

Comme quoi, au-delà de la valeur littéraire d’une publication, qui dépend d’abord et avant tout du talent de l’auteur, la question de la représentativité n’est pas anodine et peut être extrêmement rentable d’un point de vue éditorial

ZOLA ? CONNAIS PAS

Film documentaire et reportage télévisé mis à part, et pour ne parler que de la Suisse francophone, impossible, en revanche, de ne pas remarquer que les domestiques, les petits employés ou la classe ouvrière sont sous-représentés dans la production culturelle suisse, tous médias confondus.

En littérature, les exceptions sont rares. Bien sûr, il y a Gaston Cherpillod, qui, dans Le Chêne brûlé, évoque son enfance et sa jeunesse de prolétaire pendant la période de l’entre-deux-guerres. Il y a aussi les magnifiques romans et récits de Janine Massard – La Petite monnaie des jours (1985), Terre noire d’usine(1990), Le Jardin face à la France (2005), Gens du lac (2013), Questions d’honneur (2016) – le touchant Le Pain de coucou de Jean-Louis Kuffer ou encore certains ouvrages autobiographiques d’Anne Cuneo, pour ne donner que quelques exemples.

Toujours dans cette veine sociale, il faut relever aussi l’excellent travail de publication d’éditeurs comme les Éditions d’En Bas ou encore Cabédita, cette dernière spécialisée dans les récits de vie.

C’est que dans ce pays fondamentalement conservateur, et chaque votation le confirme, une partie de la population aspire et se reconnaît encore et toujours dans cet idéal – cette idéologie ? – de rejet de l’étranger, d’isolement entre soi, de villages parfaits et d’Alpes pures.

De son côté, avec une classe sociale supérieure suisse surreprésentée, la culture universitaire du pays, plus urbaine, plus ouverte, plus à gauche et plus progressiste, a tendance, par conformisme ou par snobisme intellectuel, et, sans doute, par besoin de sortir d’un territoire minuscule et de respirer un air autre qu’alpin et villageois, à privilégier et à imiter une représentation de la réalité conforme à des modèles culturels plus séduisants importés de France ou des États-Unis, bien loin des réalités locales.

Autant dire que dans les deux cas les classes sociales modestes et urbaines suisses – ouvriers, domestiques, petits employés ou petits fonctionnaires – n’ont jamais vraiment trouvé leur Hugo, leur Zola, leur Aragon ou leur Prévert.

La méfiance du gouvernement élu, traditionnellement à majorité de droite, envers les idées sociales, voire socialistes, et envers l’engagement des syndicats ou celui de grandes figures culturelles telles que Max Frisch ou Friedrich Dürrenmatt – qui ont toujours eu le tort de signaler les graves disfonctionnements entachant cette illusion de pays parfait – n’a pas arrangé les choses.

DES ESCLAVES ABSOLUS

Or Luc Weibel, dans la Postface à la première édition du livre, rappelle, en rapport avec la vie de Madeleine Lamouille, des chiffres très concrets qu’il tire de l’Annuaire statistique de la Suisse de 1933 :

En 1900, il y avait en Suisse 96 000 personnes affectées à l’’économie domestique’ ; en 1930, à l’époque où Madeleine était à Valeyres, 140 000 (dont 14 000 dans le canton de Vaud et 11 000 à Genève), soit 7% de la population active (ce pourcentage atteignait 9% dans le canton de Vaud, et 11% à Genève). Sur ces 140 000, 132 000 étaient des femmes.

Il évoque aussi les conditions de vie et de travail épouvantables de ces employé(e)s : en 1902, le Grand Conseil de Genève débat d’un unique jour de congé obligatoire par semaine mais ne le juge pas applicable pour les employés de maison. Luc Weibel rappelle aussi qu’un député réclame « que la loi accorde aux domestiques un jour de congé au moins par quinzaine. Contrairement à d’autres catégories qui ont leurs règles et leurs défenseurs attitrés, les gens de maison sont livrés sans recours à leur patron. Ce sont, dit-il, des esclaves absolus. Vivant chez leurs maîtres, ils y sont pratiquement séquestrés, et n’ont guère droit qu’à quelques heures de répit le dimanche après-midi. »

Rappelons aussi que dès 1918 le Comité d’Olten, fondé par les syndicats et l’aile gauche du Parti socialiste suisse, réclamait en vain une semaine de quarante-huit heures, un impôt sur la fortune, une réforme de l’armée, le droit de vote pour les femmes et un système d’assurance invalidité et retraite pour tous.

On se souviendra également que le gouvernement n’hésitera pas, le 9 novembre 1932, à envoyer l’armée à Genève pour mater des citoyens (13 morts et 65 blessés) dont le seul tort était de manifester contre un fascisme qui s’exprimait par la voix d’extrême-droite du Genevois Georges (Géo) Oltramare – une manifestation organisée par le dirigeant socialiste genevois Léon Nicole que Madeleine Lamouille évoque dans son récit – et que pour l’amélioration des conditions de travail et de vie, il faudra attendre 1948, plus de trente ans après, pour que le système de retraite entre en vigueur. La semaine de quarante-deux heures sera adoptée plus de 50 ans après, dans les années 1970, tout comme le droit de vote des femmes, en 1971, il n’y a pas si longtemps…

RÉCIT DE VIE OU AUTOBIOGRAPHIE ?

Signalons en passant une autre inégalité criante, littéraire, éditoriale et lexicale celle-là : l’utilisation de l’expression « récit de vie », euphémisme ambigu, socialement très connoté et même sectaire. Pour donner un exemple par l’absurde, on n’a jamais parlé de « récit de vie » pour Ma vie de clown (Paris : Hachette, 1961), l’autobiographie du célébrissime Grock dont on soupçonne fortement qu’il ne l’a pas totalement écrite lui-même.

En parlant de « récit de vie » pour l’autobiographie de Madeleine Lamouille, née à Cheyres (Fribourg) en 1907 et morte à Genève en 1993, est-ce qu’on ne souligne pas expressément qu’il s’agit-là d’un témoignage d’une personne d’une classe sociale défavorisée – euphémisme pour ne pas dire « de condition inférieure » – incapable, par manque d’instruction, d’écrire sa propre vie, et que ce témoignage n’est dès lors que cela, un témoignage, et n’a aucune valeur littéraire ?

Certes, le Réalisme socialiste soviétique n’est pas connu pour ses chefs-d’œuvre, et la question de la représentativité d’une population dans la production culturelle ne gage en rien d’une qualité littéraire ou artistique qui dépend d’abord et avant tout du talent de la personne qui en est à l’origine.

Mais justement, dans ce cas précis, c’est tout le mérite de Luc Weibel d’avoir fait de ce récit une œuvre littéraire, tout en s’interrogeant sur la question des limites de l’intervention du scribe par rapport à l’authenticité, à la sincérité du texte.

À LA RECHERCHE DE MADELEINE LAMOUILLE

Dans une Postface à Louise (Carouge-Genève : Zoé, 1986), une autre autobiographie par procuration dont il est l’auteur, Luc Weibel évoque cette problématique :

Dans son livre Je est un autre [Paris : Seuil, 1980], Philippe Lejeune s’interroge sur « l’autobiographie de ceux qui n’écrivent pas ». Elle procède nécessairement, selon lui, d’une « division du travail ». D’un côté le « modèle », le sujet qui a vécu, livre oralement le contenu de sa mémoire. De l’autre un enquêteur écoute et interroge, assurant l’ « enregistrement », la rédaction, la « régie » de l’opération, se chargeant de transcrire et de structurer le récit. Philippe Lejeune s’étonnait que bien souvent, le texte qui résulte de cet échange ne conserve pas trace de l’interview qui lui a donné naissance. Le produit fini est en effet donné comme un récit spontané à la première personne. On est passé sans crier gare du dialogue au monologue. Et, en créant une continuité fictive de la narration, l’on en vient à trahir l’ordre réel de l’entretien. (…) La fidélité au langage oral et le respect minutieux des aléas de la conversation ne sont pas possibles sans une mise en forme d’une extrême complexité.

C’est sous cet éclairage qu’il faut considérer le travail qu’a accompli Luc Weibel pour respecter et mettre en valeur la vie, la personnalité, l’humour, l’expression, la voix et les registres de ce qu’on pourrait appeler techniquement la Narratrice du livre, comme on parle du Narrateur d’À la recherche du temps perdu de Proust.

D’abord, afin de rendre son discours plus efficace et lui donner plus de cohérence, il structure chronologiquement et géographiquement le témoignage de Madeleine Lamouille, livré « dans le désordre », en le subdivisant en quatre parties – Cheyres, Un couvent-usine, Le Manoir, Une famille bourgeoise – dont les titres respectifs évoquent les quatre grandes étapes professionnelles de la Narratrice.

Ensuite, il respecte le ton de Madeleine, en soulignant, par la ponctuation, sa scansion, signalant aussi les mots sur lesquels elle insiste au moment où elle s’exprime :

Tous les patrons n’étaient pas comme les nôtres. Madame B., qui habitait Sierne, et qui était l’amie de Madame W., causait beaucoup avec ses bonnes. Elle revenait d’un thé, elle leur racontait tout ce que ces dames avaient dit. Elle parlait à ses bonnes, tandis que Madame W. n’engageait jamais la conversation avec nous.

Il respecte aussi le lexique de Madeleine, les termes hiérarchiques – Madame, Monsieur – qu’elle emploie quand elle évoque ses employeurs, ainsi que ses expressions toutes faites, qu’il explicite discrètement dans la phrase même.

Il rend le ton et la verve de sa Narratrice dans des mots ou des expressions qui apparaissent en italique dans le texte, et stylise littérairement le côté oral, le côté discussion à bâton rompu par le biais d’une narration par bribes séparées par des astérisques, remettant de l’ordre dans les probables digressions, et effaçant au passage les questions-réponses ou les demandes de précision :

Des fois, Marie se demandait si Madame était vraiment intelligente. Tous les trois jours, elle venait à la cuisine, sans un mot, pour changer le linge des mains. C’était son travail (car elle se réservait l’accès aux armoires à linge). Et puis, au bout d’un jour et demi, elle venait tourner le linge. Ce linge était tout près de la fenêtre : elle venait, elle l’empoignait des deux mains pour bien le voir car elle était myope, et le retournait.

Marie ne comprenait pas qu’une dame puisse faire des choses si insignifiantes. Elle me disait : « C’est affreux : quand je la vois arriver pour tourner le linge, ça me fait suer. »

***

Elle avait encore une autre activité : elle faisait notre papier de cabinet. Les patrons avaient droit au vrai papier de cabinet, au papier hygiénique, les bonnes avaient du papier de journal, que Madame préparait, en petits carrés.

Au final, on se rend bien compte que ce prétendu récit de vie est une œuvre littéraire à part entière, et qui tire sa force et son succès de ce mélange subtil entre un témoignage et une narration qui fait de Madeleine Lamouille un vrai personnage littéraire et une héroïne forte et touchante qui la rattache au très beau portrait de Félicité dans Un coeur simple de Flaubert.

GENÈVE SUR CHAMINADOUR

L’univers évoqué dans Pipes de terre, pipes de porcelaine est aussi, par le travail effectué sur le récit, par ses astuces d’écriture, un univers littéraire qui m’évoque immédiatement celui, tout aussi plein de verve, du Chaminadour (Paris : Gallimard, 1953) du grand Marcel Jouhandeau, qui utilise les mêmes procédés, y compris une narration par bribes pour recréer et restituer l’ambiance et la réalité populaire, cruelle et cancanière en l’occurrence, de ce bourg inventé :

Toute mon enfance à Chaminadour, sans comprendre, j’ai entendu dire, de qui faisait des dépenses et en avait les moyens :

– La vache a bon pied.

Or hier, notre servante qui est Normande éclaire ma religion tout d’un coup. Elle a dit :

– La vache a bon pis.

***

Pour ne pas nommer par pudeur le nombril où la main se pose, en traçant le signe de la Croix , en même temps qu’on fait mémoire là de la seconde Personne de la Trinité, l’abbé Fagois, dans un sermon sur la coquetterie s’écrie : « Les voilà maintenant décolletées jusqu’au Fils. »

***

Mme R… – Je n’ai eu de religion que mes enfants. Sans eux, je me serais perdue. En tout cas, ce n’est pas pour Dieu ni pour mon mari que je me serais gardée.

***

LA FARLETTE. – Il y a ceux qui sont à cheval sur les principes et ceux qui s’assoient dessus. Pour moi, je les monte en amazone.

Comme le souligne Luc Weibel dans sa Postface : « Il ne faut pas se voiler la face sur la condition faite aux travailleurs par le capitalisme triomphant, mais il ne faudrait pas non plus, par un excès inverse, les situer dans un néant culturel, et nier leur part effective à l’élaboration de ce qui fut la conscience de leurs temps. »

EXTRAITS

Marie connaissait bien les cuisinières du quartier. Elles allaient toutes au marché de Rive, et elles se reconnaissaient pour la bonne raison qu’elles étaient obligées d’y aller avec leur tablier de cuisine. Les cuisinières avaient des tabliers bleus ; les femmes de chambre, des tabliers blancs.

Les cuisinières se racontaient ce que faisaient leurs patronnes. Elles savaient toutes, par exemple, que Madame L. poussait l’avarice jusqu’à revendre ses blancs d’œufs au pâtissier du Bourg-de-Four. C’était sa cuisinière qui en était chargée. Quand elle faisait une crème, qu’il y avait des invités, elle n’utilisait que les jaunes d’œufs : les crèmes faites avec les jaunes sont beaucoup plus fines, et bien meilleures que celles qu’on fait avec l’œuf entier. Alors les blancs, naturellement, ne servaient à rien. On aurait pu en faire autre chose. Mais Madame L. envoyait sa cuisinière chez le pâtissier, qui les rachetait, parce qu’on s’en sert beaucoup dans la pâtisserie. En ce temps-là les œufs coûtaient 60 centimes la douzaine. La cuisinière détestait ça, c’était sa bête noire ! Marie, elle, n’a jamais eu besoin de faire ça. Chez les W., on faisait la crème avec les blancs et les jaunes.

***

(…) Il y a des gens qui se souviennent de leur jeunesse comme si c’était très loin, comme si cela ne les concernait plus vraiment. Cette indifférence ne me viendra jamais. On a trop souffert. Et ce regard condescendant des gens qui nous croyaient inférieurs parce que nous étions pauvres, cela aussi, je ne l’oublie pas.

***

Ils n’étaient pas méchants avec leurs employés, ils les traitaient décemment, mais ils n’avaient pour eux aucune espèce… je ne veux pas dire d’affection – ça n’aurait pas été pensable que des patrons aient de l’affection pour leurs employés –, mais ils ne nous traitaient pas comme si on était leur semblable.

ARRÊT SUR IMAGE

Les huit chapitres d’Arrêt sur image – L’Arrêt du tram, L’Atelier de reliure, La Boutique du coiffeur, 1er Août, Mah-jongg, Le Château de Mareuil, Les Militants, Le Trouble-fête – forment un kaléidoscope de moments d’enfance, d’adolescence et de jeunesse qui remontent à la surface.

Deux chapitres concernent des séjours en France, une visite de château près de Paris et la jeunesse militante et maoïste insoupçonnée de l’auteur, qui fera partie d’un groupe qui sera à l’origine du quotidien Libération. Dans la foulée, on croise Gilles Deleuze, entre autres.

Heureusement, pour notre plus grand plaisir, c’est surtout la Genève si particulière de Luc Weibel qui, à nouveau, fait l’objet d’une attention qui décrit, déconstruit et révèle tout à la fois ce qui fera le bonheur des futurs historiens des mœurs genevoises et suisses :

De l’autre côté de la route, l’arrêt était marqué par toute une série d’accessoires – tout un « mobilier urbain », comme on dirait aujourd’hui –, qui en faisait une sorte de place. (…) Tout à côté se trouvait un panneau d’affichage officiel, d’un bois vert foncé un peu vermoulu, surmonté d’un auvent censé le protéger de la pluie : précaution superflue, puisque le panneau se situait de toute façon sous l’avant-toit de la maison. Les affiches qui y étaient collées nous intéressaient peu. L’une, rouge et jaune, annonçait le recrutement, les cours de répétition. Parfois on pouvait lire : AVS. (…) D’autres avis, émanant de la commune, étaient calligraphiés par le maître d’école. L’un deux portait : Distribution de pommes de terre pour personnes dans la gêne. S’adresser à la mairie.

LA NOUNOU ET LE COIFFEUR

Dans cette famille de la bonne bourgeoisie de Genève, les enfants ont leur nourrice, ce qui a aussi son incidence sur les rapports familiaux :

Ma mère, quand je lui parlais de mes sentiments pour Nounou et de l’opinion que je me faisais de son caractère, essayait de nuancer mes propos. Nounou, disait-elle, n’avait pas toujours été cette bonne petite vieille que nous connaissions. Jadis, quand elle était nourrice puis bonne à tout faire à Onex, chez mes grands-parents, elle faisait montre d’un caractère plus tranché et plus impérieux. (…) Tout cela, je le répète, récits d’un autre temps, ne m’intéressait guère, et de toute façon ne pouvait diminuer à mes yeux cet être qui me vouait une affection immédiate, viscérale, bien différente de celle de mes parents qui, pour être vive, n’en gardait pas moins dans son expression une certaine réserve.

On apprend par la suite la vie misérable de ladite Nounou :

Eh oui, c’est que pour être « nourrice » il faut… avoir eu un enfant. Nounou avait donc été mère, dans son village piémontais, fille mère et, comme elle n’avait pas d’argent, elle avait laissé son enfant à des parents ou des voisins, pour aller gagner sa vie en ville. Elle avait ainsi allaité mon oncle, et s’y était attachée au point d’oublier son propre fils, resté dans ses montagnes, où il ne devait pas tarder à mourir, sans que sa mère, semble-t-il, en ait été fort affectée. Voilà, sans doute, la source des restrictions que ma mère jugeait bon d’apporter à mes jugements sur la « bonté absolue » de Nounou. Restriction injuste, certes, puisque le fils de mon grand-père devait la vie, pour ainsi dire, à la mort de ce petit paysan des montagnes. Substitution fréquente, en ces temps lointains, et qui jette un jour assez cru sur les coutumes bourgeoises. Ce qu’on demandait aux bonnes, ce n’est pas seulement leur travail, mais c’est surtout leur cœur, au prix de transplantations et, parfois, de crimes dont l’histoire de Nounou n’est qu’un exemple.

Le passage sur la visite régulière à la boutique du coiffeur fait aussi revivre tout un pan intime, raciste et même sexuel de la vie genevoise :

Aller chez le coiffeur fut toujours pour moi un supplice. L’aisance brillante des figaros de la ville effarouchait ma timidité. (…) À tout le moins, chez le coiffeur, ma mère ne pouvait intervenir. Et quand il me disait, après avoir dûment cisaillé : « Je mouille un peu ? » j’acquiesçais avec joie. (…) En fait de coiffeur, j’avais passé d’un extrême à l’autre. On m’avait d’abord mené chez un coiffeur mondain, aux Tranchées, qui s’appelait M. Farni. C’est lui qui avait eu le privilège d’attenter à mes premières boucles, pieusement recueillies par ma mère dans un sachet, et distribuées à la ronde. Il me cajolait à qui mieux mieux et maman lui trouvait mauvais genre. À Veyrier, un de mes camarades m’entraîna « sur France » chez le coiffeur du Pas-de-l’Échelle. (…) Tous les garçons de Veyrier s’y rendaient, je n’entendais pas demeurer en reste. À la maison, on se montrait moins enthousiaste. C’est bon marché, soit, mais est-ce bien propre ? Et puis, disait ma tante, c’est le coiffeur des « bicots ». Les « bicots », c’étaient les Algériens qui travaillaient aux carrières au pied du Salève (…).

Bien plus tard, Luc Weibel comprendra que le « mauvais genre » que sa mère attribuait à M. Farni – que joliment ces choses-là sont dites – se référait à l’homosexualité présumée du coiffeur.

On comprend que le choix d’un coupeur de cheveux qui ne soit ni bicot ni homo représentait une des grandes difficultés des familles bourgeoises genevoises de l’époque.

J’ai aussi particulièrement aimé le chapitre 1er Août, indispensable pour qui veut connaître intimement ce qu’est un jour de fête nationale dans une existence suisse, les particularités populaires genevoises dudit jour rappelant que la Confédération Helvétique a beau, ce jour-là, fêter une nation à part entière, on n’en reste pas moins cantonal et même – la langue mordante de Luc Weibel nous le rappelle avec tout l’humour pince-sans-rire qu’on lui connaît – , profondément communal au niveau du terrain.

EXTRAIT

Je continuais ma promenade en direction de la plaine de Plainpalais, d’où s’élevait une rumeur, et d’où partait, de temps à autre, une fusée. C’était là le vrai centre de la fête. Sur la pelouse, des familles entières s’occupaient d’allumer des feux de Bengale et d’autres engins lumineux et sonores. Ça pétait dans toutes les directions. Certains jeunes lâchaient même de petites bombes à la détonation ravageuse. Au milieu de la plaine, une estrade décorée d’une croix suisse en verre était ceinte d’une barrière métallique. Personne à l’intérieur. Tout à l’entour, et surtout le long de la rue Henry-Dunant, des éventaires offraient des saucisses et de la barbe à papa. (…) Il fallait s’avancer sur l’herbe pour s’apercevoir que partout des familles endimanchées s’apprêtaient à participer dignement à la fête nationale : et, ce qui aurait peut-être surpris certains patriotes sourcilleux, il n’y avait là que des étrangers. (…)

Il ne restait donc pour participer à la fête que les habitants des quartiers populaires – presque tous immigrés –, venus en famille, dans un esprit de sérieux et de dignité qui en fait s’accorde mieux à l’esprit traditionnel du 1er Août que la décontraction de mise dans la partie la plus aisée de la population, à cela près que la fiction juridique et historique veut qu’ils n’en soient pas partie prenante, mais seulement spectateurs.

(…) Un garde municipal, interrogé sur l’usage des pétards et des fusées, déclarait : « En principe, c’est interdit », et jugeait par cette déclaration avoir remplis suffisamment son devoir. (…) Une voix s’élève de l’estrade, déclarant la cérémonie ouverte. Puis, sans préambule, l’orateur lit le nom d’une série de notabilités qui se sont fait excuser ; il salue les quelques hauts fonctionnaires, notamment le « chef de service des enquêtes de la Ville. » Personnage fondamental en ces temps de crise : chaque fois qu’un chômeur demande à toucher les indemnités auxquelles la loi lui donne droit, le service des enquêtes est chargé de faire espionner le malheureux et de collecter quelques petits faits – soutirés à sa concierge ou à son employeur – qui permettront de réduire autant que possible le montant de ses allocations.

Puis l’orateur aborde la liste des remerciements. Il exprime sa « gratitude » au chef des pompiers, à celui de la Protection civile, au commandant militaire de la place, à la « bienveillance » desquels on doit l’établissement du stand de saucisses. Tous ces remerciements sont loin d’être des hors-d’œuvre. En énumérant les puissances hiérarchiques auxquelles le peuple est prié de vouer sa déférence, il rappelle que tout ce qui lui est – chichement – accordé procède, toute protestation démocratique mise à part, d’une grâce d’en haut.

Le maire de la ville prend la parole : Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis étrangers… Il regrette qu’en ces temps troublés, les gens se désintéressent de la chose publique, qu’ils négligent leur devoir électoral : s’il regardait plus attentivement tous ces visages qui à ses pieds lui donnent l’impression d’un auditoire, il verrait qu’il est composé entièrement de ces « chers amis » privés du droit de vote. Du reste, si le discours témoigne d’une esprit ouvert, exempt de préjugés, les extraits du Pacte de 1291, lus dans les quatre langues nationales, sont d’une veine tout autre. Il y est question presque exclusivement de défendre les droits des gens du « terroir » contre les emprises de « l’étranger » : « Nous ne tolérerons nul juge étranger. » « Nous ne permettrons pas qu’un étranger exerce chez nous le moindre pouvoir. » (On sait que ces textes on été utilisés récemment pour empêcher des immigrés d’être élus dans les tribunaux de prud’hommes).

©Sergio Belluz, 2022.

Combien de vies faudrait-il aujourd’hui pour prendre connaissance de l’ensemble de la production littéraire existante depuis que l’imprimerie existe ? Pas seulement une en tout cas. Mais lire déjà c’est bien et des revues comme la vôtre, moins connues que d’autres mais tout aussi passionnantes, nous font découvrir. C’est de la transmission au sens noble du terme. Merci à vous pour ce travail. Cordialement.