Le poète et le visionnaire

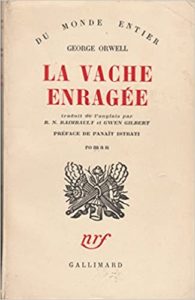

À propos de la préface de Panaït Istrati, rédigée à l’article de la mort, à La Vache enragée de George Orwell, auteur encore obscur…

par Alain Dugrand

Qui savait que le chemin de ces deux-là convergeait ? Que Panaït Istrati, en pleine gloire littéraire, préfaçait dans son agonie, le roman d’un George Orwell alors inconnu ? Grâce à Denis Taurel, pour le Haïdouc (le bulletin des amis de Panaït Istrati), on découvre les circonstances d’une préface posthume que le Roumain ne lira jamais imprimée…

A chaque époque son épidémie. Dans les années trente, la tuberculose décimait les poitrinaires, ses victimes. Ainsi cet ultime courrier de Panaït Istrati à Romain Rolland le 19 janvier 1935 : « La peine quotidienne m’écrase. Je lis des manuscrits idiots et je traduits depuis l’aube jusqu’à minuit, allongé comme un paralytique et geignant inutilement. Aussi, je renonce pour l’instant à vous écrire tout ce que j’avais sur le cœur. »

Quelques semaines plus tôt, quittant Paris, Istrati a retrouvé son triste domicile roumain, 3, rue Paléologue à Bucarest. Il y découvre une lettre de René-Noël Raimbault. En France, celui-ci vient tout juste de boucler la traduction d’un auteur encore inconnu, Eric Blair, alias George Orwell. Le traducteur prévient Orwell : « Ce n’est pas Carco qui fera notre préface, mais Panaït Istrati, l’idée vient de Malraux qui a lu mes épreuves. Celui-ci se répand dans le petit Paris des écrivains : ‘’Il se trouve que Panaït est l’homme qu’il nous faut’’ ! »

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le 7 janvier 1935, dans son courrier, Gaston Gallimard prie Panaït Istrati de préfacer La Vache enragée, l’œuvre d’un Anglais anonyme encore. Le 21 mars suivant, Gaston prévient le Roumain d’un règlement immédiat, 500 francs, pour la préface qu’il vient de recevoir quelques jours plus tôt.

1er juillet 1935. Le traducteur rend compte à Orwell : « La Vache enragée vient de paraître. Vous y verrez la préface de Panaït Istrati. Nous avons failli ne pas l’avoir. Panaït me l’a envoyée de Bucarest, juste dix jours avant sa mort, écrite déjà d’une écriture de moribond, en me priant de la revoir parce qu’il ne se sentait plus très sûr de son français. En fait, j’ai eu assez peu à corriger. Telle qu’elle est, dans sa nue simplicité, elle constitue un document émouvant et d’une rare valeur. C’est la toute dernière œuvre de ce grand et pur écrivain, certaines phrases résonnent comme un testament littéraire. Je suis heureux que votre livre ait été l’occasion de cette dernière création d’un homme qui, plus que tout autre, était fait pour vous comprendre, et qui vous a en effet bien compris. »

Il est nécessaire de fixer la position du traducteur dans la NRF d’André Gide. Introducteur notable de la littérature anglo-américaine en France, René-Noël Raimbault pour Gallimard, est déjà « l’apporteur » d’Upton Sinclair et William Faulkner… Traducteur passionné, à l’exemple de Valery Larbaud, du Marcel Duhamel au rayon « Série Noire », ce passeur excellait dans la découverte d’auteurs qu’il dénichait. Titulaire du prix Nobel de littérature, Faulkner, dans le discours de Stockholm, déclarait qu’il devait la moitié de son prix aux lecteurs français et à Raimbault, son traducteur.

L’amateur de l’œuvre istratienne découvrira cent informations dans le Haïdouc, bulletin des amis de Panaït Istrati (n° 23-24-25). Fin connaisseur du Roumain qualifié alors de « Gorki des Balkans », Denis Taurel écrit : « Istrati voit dans La Vache enragée une œuvre « rarissime par la rareté de sa facture, il précise même que celle-ci est exempte de phraséologie littéraire ».

Recevant l’édition française le 13 juillet 1935, Orwell vient d’en lire la préface et poste aussitôt ce mot au traducteur : « Ce qui est pour moi le plus triste de tout est que je n’aie même pas pu remercier M. Istrati pour avoir écrit la préface de mon livre. »

La fameuse préface d’Istrati figure en couverture de l’édition nrf et le titre même du roman disparaîtront avec les rééditions successives. La Vache enragée deviendra Dans la dèche à Paris et à Londres avec les éditions Champ Libre (1982), bien plus proche de l’édition originale d’Orwell, Down and out in Paris and London.

Panaït Istrati, Bucarest, Mars 1935.

« Je ne sais pas quel est le genre de romans qu’écrit habituellement Georges Orwell, mais La Vache Enragée est une œuvre rarissime à notre époque, principalement par la pureté de sa facture, je veux dire par l’absence totale de phraséologie littéraire. Dans ce livre, on ne trouvera pas une seule page de ce qu’on est convenu d’appeler, d’une manière péjorative, « littérature ». Et, cela, on peut le considérer comme un record de la part de cet écrivain, en même temps que comme une grande chance pour son lecteur. A première vue, La Vache enragée peut sembler n’être qu’un simple reportage, un journal de voyage, comme le dit l’auteur lui-même. Ce livre est pourtant tout autre chose. Car il n’existe pas un journal de voyage qui puisse conserver pendant deux-cent quatre- vingt-six pages, ce naturel, cette simplicité, cette puissance qui consiste à ne montrer que le fait, le geste, la réalité brutale et dépourvue de toute niaiserie descriptive ou constructive, sans jamais, tomber dans la monotonie.

Il eût cependant été normal que Georges Orwell se laissât séduire par ce qui fit jadis la gloire de Gorki (1), son devancier dans le genre : la création de grandes figures, type Konovalov, car, à son exemple, le monde d’Orwell est celui des chemineaux, que j’ai peu connu, le bassin de la Méditerranée, mon domaine, étant trop riche de soleil et de déchets nutritifs pour obliger le vagabond de courir comme un fou à la recherche d’un abri et d’un morceau de pain. Bozo, par exemple, que je considère comme la figure la plus lumineuse de toutes celles qui fourmillent dans ce livre, se fût merveilleusement prêté à la haute création littéraire, et c’est dommage que George Orwell n’ait pas tenté d’en faire un type.

Seulement, ce qui fait la grandeur de « cette haute création littéraire », fait également sa misère. En effet, Gorki a épuisé le sujet, a détruit tous les ponts derrière lui. Dans le genre du vagabond-penseur, nul ne l’égalera de nos jours. Il restera le maître sans école. C’est pourquoi je me suis gardé moi-même de le suivre sur ce terrain, malgré l’abondance de belles figures de parias du destin que j’ai réellement rencontrées sur mes routes. Et, lorsque je me suis essayé, cela ne m’a pas encore réussi. Le colosse russe avait tout dit là-dessus pour au moins un siècle. Cependant, le voyou à forte personnalité existe. Vagabond aimable ou fripouille dangereuse, s’il ne s’est pas toujours appelé Villon ou Gorki, ni même Konovalov, faute de créateur, il n’en est pas moins une magnifique réalité.

Le grand romancier hollandais A.M. de Jong a rencontré l’un de ceux-là. C’était un authentique voleur, qui lui écrivit un jour de sa prison. C’est là que de Jong alla le cueillir ; il fit la preuve que ce vagabond était un vrai poète et même un brave homme. Et, depuis, celui-ci parcourt la Hollande en racontant sa vie dans des conférences très écoutées. Je ne me souviens plus, en ce moment, de son nom ni du titre de son recueil de poèmes, mais j’y reviendrai quelque jour.

Moi-même, l’année dernière, j’ai découvert le Roumain Petre Bellu. Son livre, La Défense a la parole, que j’ai préfacé, s’est vendu à soixante-cinq mille exemplaires, malgré ses tares flagrantes.

Où est-il dit, en effet, qu’un homme n’est grand que lorsqu’il écrit ou peint magnifiquement? La grandeur de la belle personnalité humaine ne se mesure pas avec l’aune de l’art. Je pourrai même soutenir la thèse contraire, et chacun de nous a peut-être eu le bonheur de connaître et d’aimer des hommes d’une valeur morale, d’une originalité de caractère, d’une profondeur d’esprit rarement égalables. Et, naturellement, il arrive que nombre de ces êtres-là sombrent dans l’océan de notre injustice sociale. Je ne demande pas : qui les sauvera de leur détresse ? Je demande : qui, au moins, nous les montrera, et surtout, par quel moyen ?

Pour le génie de Gorki, ce ne fut qu’un jeu de nous révéler cette nouveauté dans une forme impeccable. Mais, je l’ai dit, ce chemin-là est fermé, même pour Gorki. Depuis la guerre, la littérature est vraiment devenue « de la littérature ». Qui est sincère s’en apercevra pour son compte, à ses dépens. Presque tout devient illisible. Et, en dépit de la production et de la consommation, toujours croissantes, le mépris de la « littérature » est universel aujourd’hui, chez ceux qui écrivent bien plus que chez ceux qui lisent. Pour ma part, j’avoue que mon âme d’écrivain n’est plus celle d’il y a dix ans. Je me rends compte que cet art n’est qu’une profession qui n’a point de noblesse, que notre verbe est faux et que la sincérité de l’émotion artistique se trouve rarement dans les livres de ce temps.

George Orwell semble tourner la difficulté en se passant de l’émotion artistique. Il écrit sans façons. Il ne décrit rien, ou peu, ne pérore jamais, évite le détail le plus inévitable, ne s’emballe devant aucun cas et glisse sur les moments les plus propres à devenir du grand art, mais aussi de la « littérature ». Et pourtant, d’un bout à l’autre sa Vache enragée se lit comme le roman le plus passionnant et de la plus rare qualité artistique.

Est-ce parce que tout y est vécu ? Mais le « vécu » aussi nous le camelotons. Nous abîmons les plus beaux moments de notre « vécu » en voulant en faire de l’art. Nous ne nous contentons pas de ce qui est grand sans phrases, du fait nu. Nous suivons les chemins battus de la grandiloquence littéraire et nous tombons dans le pharisaïsme artistique. Le naturel, le beau naturel qui fait toute la valeur de l’existence, nous le chassons de notre cœur en courant après son ombre.

C’est le naturel qui est tout le miracle de ce livre. Nous suivons Orwell, comme si nous étions ses compagnons, dans cette atroce vie des bas-fonds de Paris et surtout de Londres, qu’il nous montre, en la partageant. Ici, personne ne pose, ni lui, ni nous. Point de ces fantoches que sont, l’un en face de l’autre, l’écrivain et son lecteur, et, devant tous deux, les personnages du roman moderne. Point de convention, point de mélodrame. Pas même du dramatique littéraire. Nous vivons, tous, dans ce livre, sans trop souffrir, sans trop nous révolter, quoique tout y soit épouvantable souffrance et sainte révolte. Comment Orwell a-t-il fait pour établir cet équilibre ? Ainsi qu’il le dit encore lui-même, « c’est une bien banale histoire ». Et facile à tourner en mélodrame. Sujet archi-connu, divinement illustré parfois, très exploité toujours. Il m’est familier, sauf pour ce qui est de ces horribles asiles de nuit anglais que, Dieu merci, mon Orient ignore, sans toutefois s’en porter plus mal. J’ai été plongeur en Egypte et en Suisse, pas à Paris, mais dans cette ville, à laquelle je dois tant, je n’en ai pas moins mangé ma part de « vache enragée ». J’ai hanté, moi aussi, des rues « du Coq d’or » à Belleville, aux Batignolles et dans la banlieue.

Je n’oserai pourtant jamais raconter mes aventures tout au long d’un aussi gros livre que celui que Georges Orwell a écrit, comme on boit un verre d’eau. Il y a plus : La Vache Enragée est une œuvre qui vous fait penser, méditer sur les tristesses de l’existence, comme un roman de Balzac, mais sans vous faire avaler ce que Balzac a de fastidieux.

L’art littéraire retrouvera ce naturel-là, ou bien il mourra pour longtemps.

Panait Istrati

- Et c’est cet art unique dans la littérature universelle que (l’Académie Suédoise, probablement pour des motifs politiques, n’a pas jugé bon de couronner ! Pourtant des œuvres furieusement bolchevisantes du Gorki actuel, que restera-t-il dix ans après sa mort ?

Istrati-Orwell Dans la dèche à Paris et à Londre. Champ Libre, 1982 ; Ivrea 1993.

A lire également:

- Bulletin de l’Association des amis de Panaït Istrati : panait-istrati.com

- George Woodcock, Orwell à sa guise, 420 pages, éditions Lux.

- Correspondance Panaït Istrati-Romain Rolland, 1919-1935 (édition établie par Daniel Lérault et Jean Rière), NRF Gallimard. 642 pages.

[…] Présentation de cette préface de Panaït Istrati, écrite à l’article de sa mort, par Alain… […]