Le dilettante magistral

Éloge de Pietro Citati,

par Fabio Ciaralli

Dans un long article de La Repubblica du 9 février 1997, Pietro Citati, connu dans le monde francophone pour ses œuvres sur les mythes, L’Odyssée, Proust, Kafka et bien d’autres, tissait l’éloge de ce qu’il appelle «l’art noble d’apprendre». Quel soulagement pour le lecteur dilettante qui affronte son dernier livre, La Malattia dell’infinito(LaMaladie de l’infini), paru chez Mondadori en 2008: comment, en effet, ne pas se demander de quel droit exercer une forme de «critique littéraire» quand on n’est pas «du métier», comment s’approcher d’une œuvre qui fait éclaterl’univers entier de la littérature du XXe siècle?

Dans son article, Citati raconte qu’il a rencontré un vieil ouvrier agricole, capable de (presque) tout faire: «Il cultivait les fruits, il était à la fois paysan, bûcheron, plombier, menuisier. […] Très vite je m’aperçus qu’il éprouvait, à l’égard de chacun des métiers qu’il exerçait, la même curiosité passionnée, le même scrupule, le même désir de perfection, comme si le sort du monde dépendait de la précision de son travail.»

Dans un monde de spécialisations, divisées à leur tour en myriades de sous-spécialisa-tions et d’hyperspécialisations, cette curiosité passionnée, le scrupule et le désir de perfection pour tout ce que nous entre-prenons – en d’autres termes: l’amour pour le travail bien fait – semblent avoir disparu, telle une marchandise dont on peut fort bien se passer.

Et puis il faut toujours faire vite: «Nous travaillons presque toujours en pensant à autre chose, nous croyons être supérieurs à notre tâche. Comme si, dans les choses que nous faisons bien, ne résidait pas le symbole de toutes les choses bien faites.»

Le moment est venu de revenir aux «dilettanti», affirme Pietro Citati, comme l’étaient les hommes de lettres de la Renaissance et les grands érudits du XVIIe siècle,parce que «seul celui qui n’est pas du métier conserve ce regard limpide et frais, sans ombres ni préjugés, devant lequel les choses révèlent spontanément leur secret».

Rassuré, le lecteur dilettante peut s’apprêter à vous inviter à la lecture du dernier ouvrage de l’écrivain: La Maladie de l’infini, une cinquantaine d’essais fulgurants sur des œuvres et des auteurs tels Conrad, Cavafis, Yeats, Jung, Nabokov, Borges, Walser et d’autres encore, qui souvent racontent l’ombre, la folie et la mort, est la pour-suite, parfois spasmodique, d’un sens obstinément cherché dans la littérature et la poésie.

Par instants «nous assistons à l’explosion de la vérité qui tout d’un coup éclate et s’inscrit sur le papier». La parole devient lumière ou absence, baume d’un verbe qui nous (com)prend et nous accepte comme nous sommes. L’écrivain est notre seul compagnon, alors que «les autres hommes se hâtent d’ôter à la vue tout souvenir de notre folie, de notre faiblesse et de notre mortalité».

L’infini, affirme Citati qui va à la recherche de sa présence multiforme dans toutes les œuvres dont il parle, est le fil conducteur de la littérature du XXesiècle.

Le «philosophe inconnu», Guido Ceronetti, dit que personne ne se perd dans l’infini: il est terrible de se perdre dans le fini. Citati le sait bien, qui nous plonge dans un fleuve d’infini où la parole est consolation.

L’ouvrage est plein de souvenirs personnels, de moments d’humanité vécue, de tendresse disparue: «Tous les jours pendant au moins trente ans, Attilio Bertolucci et moi nous nous sommes téléphoné tous les matins. Il était presque huit heures. D’habitude c’était lui qui appelait parce qu’il était habitué aux horaires de la campagne: j’entendais dans sa voix ravie et curieuse l’aube, l’humidité des champs, les premiers rayons obliques du soleil: alors que je devais encore éloigner de mes paupières mon lourd sommeil de Turinois. Il n’y a rien ou pres-que rien dont j’éprouve une nostalgie plus profonde.»

Le souvenir d’Émile Cioran est heureux lui aussi: «Quand Cioran était encore vivant, il n’y avait pas de porte que je franchissais avec plus de plaisir que celle de la rue de l’Odéon où il habitait. Je conserve de ces soirées un souvenir déchirant, parce qu’elles ne pourront plus jamais se répéter. Rien n’était plus beau que de converser entre amis, de tout et de rien, des idées, des livres, des personnes, des anecdotes, des souvenirs, des fantaisies, selon un ordre qui ne suivait que le caprice et le cœur.

Cioran cachait pendant quelques heures les ombres qu’il portait en lui. Il souriait ou riait, la bouche grande ouver-te, avec les éclats de rire du mélancolique qui met dans le rire le désir du bonheur qu’il entrevoit pendant un instant et qui reviendra si rarement.»

Citati rappelle encore sa lecture des Fiancés de Manzoni au chevet de Gadda, qui lui aussi riait du rire qui sauve de la mort, même lorsqu’elle est toute proche: «[…] et je pensais alors que la littérature est vraiment magnifique si elle conserve la vie alors que la vie ne sait pas se conserver, et si elle fait rire de bonheur au moment ultime.»Un livre superbe où, comme jamais auparavant, l’auteur, discret et qui vit loin des estrades, nous parle de lui-même. Dans les Essais sur Hofmannsthal, il nous donne un portrait qui pourrait être le sien et celui de son travail d’écrivain: «Une âme exquise et mélancolique s’introduit dans les choses: pendant un bref instant elle éprouve un frémissement devant le monde qui lui est étranger, puis lentement, avec l’art du poulpe ou de l’araignée elle s’en approprie en laissant sur le papier une belle forme hybride qui en partie a les couleurs de l’écrivain, en partie les couleurs du livre et de l’objet dans lesquels il s’était insinué.»

Que dire de plus?

F.C.

Pietro Citati, La Malattia dell’infinito, la letteratura del Novecento, Mondadori, 2008, 541p.

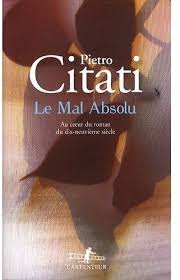

Pietro Citati, Le Mal absolu,au cœur du roman du dix-neuvième siècle, traduit de l’italien par Brigitte Pérol, Gallimard, coll. L’Arpenteur, 2009, 55

(Archives PM, N° 79, octobre 2009)

Par Fabio Ciaralli

Dans un long article de La Repubblicadu 9 février 1997, Pietro Citati, connu dans le monde francophone pour ses œuvres sur les mythes, L’Odyssée, Proust, Kafka et bien d’autres, tissait l’éloge de ce qu’il appelle «l’art noble d’apprendre». Quel soulagement pour le lecteur dilet-tante qui affronte son dernier livre, La Malattia dell’infinito(LaMaladie de l’infini), paru chez Mondadori en 2008: comment, en effet, ne pas se demander de quel droit exer-cer une forme de «critique littéraire» quand on n’est pas «du métier», comment s’ap-procher d’une œuvre qui fait éclaterl’univers entier de la littérature du XXesiècle?Dans son article, Citati raconte qu’il a rencontré un vieil ouvrier agricole, capable de (presque) tout faire: «Il cultivait les fruits, il était à la fois paysan, bûcheron, plom-bier, menuisier. […] Très vite je m’aperçus qu’il éprouvait, à l’égard de chacun des mé-tiers qu’il exerçait, la même curiosité passionnée, le même scrupule, le même désir de perfection, comme si le sort du monde dépendait de la précision de son travail.»Dans un monde de spécia-lisations, divisées à leur tour en myriades de sous-spécialisa-tions et d’hyperspécialisations, cette curiosité passionnée, le scrupule et le désir de perfection pour tout ce que nous entre-prenons – en d’autres termes: l’amour pour le travail bien fait – semblent avoir disparu, telle une marchandise dont on peut fort bien se passer. Et puis il faut toujours faire vite: «Nous travaillons presque toujours en pensant à autre chose, nous croyons être supérieurs à no-tre tâche. Comme si, dans les choses que nous faisons bien, ne résidait pas le symbole de toutes les choses bien faites.» Le moment est venu de reve-nir aux «dilettanti», affirme Pietro Citati, comme l’étaient les hommes de lettres de la Renaissance et les grands éru-dits du XVIIe siècle,parce que «seul celui qui n’est pas du métier conserve ce regard lim-pide et frais, sans ombres ni préjugés, devant lequel les cho-ses révèlent spontanément leur secret». Rassuré, le lecteur di-lettante peut s’apprêter à vous inviter à la lecture du dernier ouvrage de l’écrivain…La Maladie de l’infini, une cinquantaine d’essais fulgu-rants sur des œuvres et des auteurs tels Conrad, Cavafis, Yeats, Jung, Nabokov, Borges, Walser et d’autres encore, qui souvent racontent l’ombre, la folie et la mort, est la pour-suite, parfois spasmodique, d’un sensobstinément cher-ché dans la littérature et la poésie. Par instants «nous as-sistons à l’explosion de la vé-rité qui tout d’un coup éclate et s’inscrit sur le papier». La parole devient lumière ou ab-sence, baume d’un verbe qui nous (com)prend et nous ac-cepte comme nous sommes. L’écrivain est notre seul com-pagnon, alors que «les autres hommes se hâtent d’ôter à la vue tout souvenir de notre folie, de notre faiblesse et de notre mortalité».L’infini, affirme Citati qui va à la recherche de sa pré-sence multiforme dans toutes les œuvres dont il parle, est le fil conducteur de la littérature du XXesiècle. Le «philosophe inconnu», Guido Ceronetti, dit que personne ne se perd dans l’infini: il est terrible de se perdre dans le fini. Citati le sait bien, qui nous plonge dans un fleuve d’infini où la parole est consolation.L’ouvrage est plein de souvenirs personnels, de mo-ments d’humanité vécue, de tendresse disparue: «Tous les jours pendant au moins trente ans, Attilio Bertolucci et moi nous nous sommes téléphoné tous les matins. Il était pres-que huit heures. D’habitude c’était lui qui appelait parce qu’il était habitué aux horaires de la campagne: j’entendais dans sa voix ravie et curieuse l’aube, l’humidité des champs, les premiers rayons obliques du soleil: alors que je devais encore éloigner de mes pau-pières mon lourd sommeil de Turinois. Il n’y a rien ou pres-que rien dont j’éprouve une nostalgie plus profonde.» Le souvenir d’Émile Cioran est heureux lui aussi: «Quand Cioran était encore vivant, il n’y avait pas de porte que je franchissais avec plus de plaisir que celle de la rue de l’Odéon où il habitait. Je conserve de ces soirées un souvenir déchi-rant, parce qu’elles ne pour-ront plus jamais se répéter. Rien n’était plus beau que de converser entre amis, de tout et de rien, des idées, des livres, des personnes, des anecdotes, des souvenirs, des fantaisies, selon un ordre qui ne sui-vait que le caprice et le cœur. Cioran cachait pendant quel-ques heures les ombres qu’il portait en lui. Il souriait ou riait, la bouche grande ouver-te, avec les éclats de rire du mélancolique qui met dans le rire le désir du bonheur qu’il entrevoit pendant un instant et qui reviendra si rarement.»Citati rappelle encore sa lecture des Fiancésde Manzoni au chevet de Gadda, qui lui aussi riait du rire qui sauve de la mort, même lorsqu’elle est toute proche: «[…] et je pensais alors que la littérature est vraiment magnifique si elle conserve la vie alors que la vie ne sait pas se conserver, et si elle fait rire de bonheur au moment ultime.»Un livre superbe où, comme jamais auparavant, l’auteur, discret et qui vit loin des estrades, nous parle de lui-même. Dans les Essais sur Hofmannsthal, il nous donne un portrait qui pourrait être le sien et celui de son travail d’écrivain: «Une âme exquise et mélancolique s’introduit dans les choses: pendant un bref instant elle éprouve un frémissement devant le monde qui lui est étranger, puis lente-ment, avec l’art du poulpe ou de l’araignée elle s’en appro-prie en laissant sur le papier une belle forme hybride qui en partie a les couleurs de l’écri-vain, en partie les couleurs du livre et de l’objet dans lesquels il s’était insinué.»

Que dire de plus?

F.C.

Pietro Citati, La Malattia dell’infinito, la letteratura del Novecento, Mondadori, 2008, 541p.

(Archives PM, N° 79, octobre 2009)