Quintet baroque

Max Schoendorff, mémorial

par Fabrice Pataut

Bric-à-brac

Codicille 1

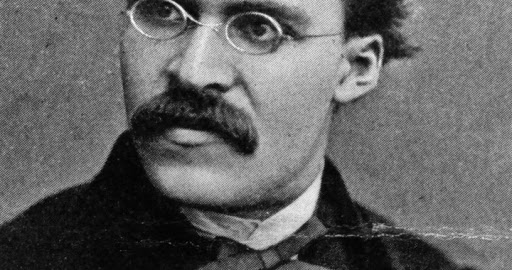

Une première chose remarquable : un sens inné de la comédie, de la mise en scène, de la façon dont il faut bien mélanger le vernaculaire et le sublime pour se consoler des ineptitudes de l’Europe sans cesse fatiguée d’elle-même. J’en veux pour exemple l’invitation à un vernissage de l’URDLA où chacun mangera du choux et boira un vin en carafe dont l’origine restera à jamais incertaine, le non-être de l’étiquette conjointement exhibé et passé sous silence. Ou encore une manière légère, badine et changeante de savoir où se trouve exactement Mademoiselle Cloquede René Boylesve dans une bibliothèque qui compte des milliers de livres sur deux rangées, parfois trois, dont les œuvres complètes de Nietzsche. (Il me semble que, là, les titres en allemand sur les couvertures jaunes sont en petites lettres gothiques). De ce sens inné, dont les diverses manifestations éclosent et se referment comme une rose éternelle mécaniquement dirigée par télécommande, s’échappent d’autres divertissements non moins contraignants, conduits du pupitre par un Max drapé de Schreiber-Hollington anthracite.

Sans baguette. Car la façon de faire de Max est minimale, dépouillée de gestes tant les bras restent volontiers le long du corps et les doigts joints et parallèles. Cette réserve éloquente du torse (droit), de la nuque (droite aussi), des jambes (parallèles comme les doigts) et des bras (jamais trop écartés lorsqu’à l’équerre) est à l’opposé des jabots, torsades et mousselines des peintures.

On ne saurait trop insister sur ceci : les occupations qui s’écartent de l’usage commun, les collections d’objets combatifs, les instructions, les préambules, les faux conseils qui circulent dans l’air au moment de l’apéritif pris dans la bibliothèque de Max sont autant de diversions. Personne n’est là pour subir un interrogatoire. On s’en voudrait de répondre de front aux questions. Nous sommes assis dans la bibliothèque dont la cheminée de marbre noir a servi un jour de modèle à un élément de décor pourYvonne, princesse de Bourgogne de Gombrowicz. Par une sorte d’épiphanie germanique et méridionale se manifestent des choses dont on soupçonne que Max aurait préféré les cacher un moment de plus pour mieux nous surprendre. On soupçonnera sans qu’il ait rien dit à quel point elles sont allemandes bien qu’abritées par des toits de tuiles en terre cuite. Tantôt des objets : une nonne obscène, une canne à pommeau d’ivoire, un masque, un ventilateur. Tantôt des odeurs : de cigare, d’eau de toilette, de papier. Tantôt des couleurs : bleu nuit, gris, blanc d’œuf. Tantôt des noms : Hölderlin, Larbaud, Jacob. Ils ont collectionné Max plus qu’il ne les a collectionnés et l’ont ramené avec eux rue Victor-Hugo par colbertisme.

J’ai donc un souvenir de Max qui prend par osmose la forme d’un bric-à-brac organisé. Non pas d’un faux désordre, mais au contraire d’une accumulation méticuleuse et appliquée. Ce qui revient involontairement à la mémoire se présente toujours avec une discipline qui se méfie de la dispersion, comme celle des collégiens en rang par deux ou des pâtisseries alignées en vitrine. C’est ce que tenais à dire pour commencer. Je flâne paresseusement dans cette demeure de la rue Victor-Hugo et me félicite d’être gentiment éclaboussé le temps de dévisager le cru et l’insolite d’une sage affluence de biens.

(Plafond de l’église de pèlerinage bavaroise die Wies, des frères Zimmermann)

Diorama

(Codicille 2)

La promptitude plus que la vitesse. Mieux encore : la célérité sans contrainte avec laquelle Max conçoit ce qu’il se donne très jeune pour tâche, en 43 ou 44, en regardant la vitrine de Pedrini, miroitier à Mâcon, à savoir être peintre. C’est un joli souvenir ancien qu’il rapporte avec candeur dans un entretien avec Jean-Paul Jungo. Il y a une petite peinture dans un coin de cette vitrine qui représente des dames jouant au ballon. On ne se figure pas son destin innocemment en regardant une vitrine. La vitrine joue le rôle de panneau transparent d’un diorama gonflé à la taille d’une boutique, d’une boîte géante qui ferme sur une obligation assez stricte plutôt qu’elle n’ouvre sur une liberté vaguement désordonnée, quand bien même la petite peinture serait remisée là-bas à gauche. J’imagine que Max, à neuf ou dix ans, n’y découvre rien qu’il ne sait déjà, non pas confusément mais sous une autre forme, à savoir que les matières difficiles qu’il apprendra à l’école, comme la philosophie, le latin et les mathématiques devront revêtir de nouveaux habits et réapparaître ailleurs. Ces matières de khâgne, exigeantes et contraignantes, dont la beauté tient tout entière dans leur rigueur apollinienne sont riches en bizarreries inattendues, en chausse trappes, en extravagances cachées.

Une autre incartade qui me tient à cœur : l’idée que Lubitsch et Gombrowicz sont des baroques. Max note que le rococco bavarois des frères Zimmermann photographié pour son décor d’Opérette tient à la fois du vrai et du faux. Comme avec le charme insidieux de la rigueur scolaire et le paradoxe du menteur qui dit le vrai en avouant qu’il ment, les contradictoires s’impliquent mutuellement. L’Allemagne de Lubitsch et la Pologne de Gombrowicz sont depuis longtemps des décors, des prétextes, des mirages à la fois du ventre et de l’esprit pour ceux qui ont laissey le vieille Yurop derriaire.Chacun a poussé le phantasme de l’Europe dans ces derniers retranchements : Lubitsch dans l’élégance et le faste hollywoodiens, Gombrowicz dans le dénuement des urinoirs de Buenos Aires. L’un et l’autre sans amertume, avec une ironie très drôle et très dure. Qui plus est, ils portaient tout les deux des chapeaux pour faire ce qu’ils ont fait de mieux.

C’est comme avec les dames et leur ballon. C’est encore jouer mais avec une candeur qui n’est pas le souvenir nostalgique de l’ingénuité vite gâchée de l’enfance. Il s’agit plutôt d’une simplicité passagère qui ne connaît pas sciemment le mal. C’est juste le temps d’un jeu, le temps que la vieille Europe se défasse un moment, mais pas plus, de quelques démons.

L’impassible collection

Codicille 3

Autre chose encore, qui tient autant du théâtre de Gombrowicz que de la rue Victor-Hugo puisqu’à l’évidence ce qui se présente au spectateur comme au visiteur s’impose comme une emphase obsessionnelle et répétitive. Le risque est grand d’abuser des figures de rhétorique. L’excès déclamatoire ou pindarique fait facilement pencher vers le style ampoulé. De même l’accumulation des objets, qui n’est ici que celle des effets du hasard, comme si l’on entrait dans un lieu voué au culte de la divinité des causes inconnues. Des autels partout : sur la commode de l’entrée, ci et là sur les bureaux, eux-mêmes multipliés comme autrefois les pains, ou encore devant les livres rangés sur d’innombrables étagères. Posés, suspendus, adossés, remisés, accrochés — autant de colifichets, d’amulettes, de pièces détachées, de fragments naturels ou mécaniques. Le souvenir qu’on en garde est d’un amassement de choses disparates sans d’autre lien que le lieu dernier de leur destination. C’est là qu’elles reposent et l’appartement les enferme sur une scène sans coulisse. Les acteurs de la comédie de l’impossible dénombrement sont disposés sur le plateau sans être passés par derrière. Ils sont là dans leur milieu naturel, les braves bêtes, sans l’artifice de la mise en scène, sans préparation bien que faussement à l’aise. Ils jouent pour nous une farce tragique, la farce des marins tondus, des princesses taiseuses, des ectoplasmes, des jeunes hommes blonds qui portent leurs baskets sans chaussette.

Je ne savais pas, avant que Gilles Ghez ne m’en parle comme d’une grotte à décevoir les curieux, que la rue Victor-Hugo était à ce point… comment dire…? flegmatique, à l’image du maître de céans qui s’occupe à collectionner, à répartir les rôles, à se moquer du monde avec un petit sourire en coin. Personne ne sera ménagé, pas plus les délateurs et les sycophantes que les curieux bien intentionnés. Et comme nous sommes assis là dans notre fauteuil à attendre que quelque chose se passe, qu’un texte soit joué, que le meilleur acteur triomphe au grand dam des petits copains, eh bien, mes chers, rien ne se passe, absolument que dalle. C’est Max qui rafle la mise tout seul et nous propose de nous arroser d’essence si jamais nous n’étions pas content du résultat.

Quel est-il d’ailleurs de cette conclusion ? Plutôt maigre, finalement ; élégante parce que l’excès déclamatoire que nous avions tant craint s’en est allé sans moufeter par l’escalier de service. Une ration polonaise est là pour nous satisfaire l’appétit, à la fois difficile à mastiquer, onctueuse et inattendue. Nous ne nous étions pas sufisamment doutés de sa puissance comique. Hyperboles, antiphrases, litotes, répétitions faussement fautives… de quoi sourire avec fermeté.

Devant l’Éternité,

Codicille 4

Et pourtant, comment ne pas retrouver dans les promenades publiques et les yeux pleins d’hypnose des jeunes paroissiennes une sorte de labyrinthe qui tient à la fois de la plus digne antiquité et de sa plus indigne parodie ? J’y pense de nouveau parce qu’à force d’avoir sous les yeux toutes sortes de matières dont on ne saurait trop dire si elles sont nobles ou ignobles, on finit par se méprendre. Par exemple une soie plissée, un papier froissé, des embrasses de rideaux avec des glands framboise. Mais aussi des fronces, des bouchonnages, des jabots tuyautés, une chéchia flaubertienne, des rinceaux avec feuilles de lierre. Une fois dans la rue : quelques affiches de théâtre arrachées avec leurs mots tronqués, des voyelles abusives, O, U, E qui flottent au vent. Autant de plis et de replis bons dehors comme dedans pour accueillir un pinceau, une craie, une mine.

Il y a une manière impériale qui convient aux choses communes et ordinaires, une noblesse de la plèbe et du milieu, une beauté romaine des ustensiles. On ne voit en revanche aucune manière démocratique qui puisse s’accommoder du plaisir tragique, de la volonté libre, moins encore d’une monstruosité dionysiaque contre nature — ou mieux, contre l’histoire. Je tombai récemment sur une vieille édition de poche de Naissance de la tragédie annotée de gribouillis au stylo à bille l’année de mes seize ans. J’y retrouve notamment des considérations du jeune Nietzsche blotti à Bâle comme on peut l’être dans une pouponnière géante sur… quoi d’autre ?… les Allemands, autrement dit le mythe, les Grecs (« nos chefs radieux »), et Luther en habit de poète. La valeur d’un peuple consiste à imprimer à sa vie le sceau de l’éternité, note Nietzsche.

J’ai gribouillé dans la marge : * Hegel ha ha ! Max en aurait ri, lui aussi, qui n’avait que faire du sens historique, de la causalité psychologique et des explications excessivement socratiques. Plus à l’aise dans l’éternité que dans le contemporain. Je pourrais ajouter en marge aujourd’hui : * Max ha ha ! mais pour quoi faire ? Ce qui est fait est fait.

D’ailleurs la chose n’est pas si simple. Elle est à vrai dire si retorse que je regrette de ne pouvoir m’asseoir avec Max pour en débattre. Hegel, après tout, n’aurait pas renié la valeur mythologique de l’éternité, encore moins que toute chose doit pour bien faire être considérée sub specie durationis plutôt que æternitatis. L’histoire (historia) n’est pas une chronique (res gestae), et si l’homme cultivé est celui qui sait imprimer à toutes ses actions le sceau de l’universalité, alors pourquoi pas aussi celui de l’éternité ? Nietzsche, évidemment, pensait à tout autre chose qu’à l’État si cher à Hegel.

Bref bref bref… je remets à une autre fois et me dis patiemment sans trop insister qu’il vaut mieux se méfier de l’air du temps.

La boîte à surprises

Codicille 5

Choses étonnantes lues dans le Kronos de Gombrowicz, œuvre posthume faite de notes remisées dans une chemise rose saumon à rabats que Gombrowicz tenait à voir un jour publiées — si possible post mortem, ce qui est fait dans l’original polonais en 2013. On y côtoie l’emprise de fureurs terriblement personnelles, une passion froide pour des activités imprudentes, à vrai dire plutôt diurnes que nocturnes, sans pitié pour la niaiserie, fabuleusement ferdydurkistes.

Max a conçu les décors d’Yvonne, princesse de Bourgogne pour la mise en scène de Jacques Rosner à la Comédie Française. Gombrowicz note dans Kronosqu’il achève la rédaction de cette pièce en 1934 à Varsovie, dans l’appartement de sa mère, sis au 35 rue Chocimska. Franek, le fils de la concierge de l’immeuble où il réside l’année suivante a peur de la guerre, notamment d’y perdre une jambe.

Je parie que ces éléments épars de Kronos, non seulement l’amputation redoutée, mais également les remarques isolées sur l’immaturité et l’épuisement, et le court voyage à Venise à l’occasion duquel Gombrowicz rencontre les aviateurs du Duce prêts à bombarder la basilique et les Procuraties, auraient retenu son attention. L’infantilisme et la monstruosité de la souffrance civile et militaire se partagent l’humeur morose et enjôleuse de ces pages noires qu’on dirait presque préparatoires, comme si Gombrowicz, plutôt que de trier un fatras de réminiscences confuses, se préparait fermement à l’avenir, guidé par Franek auquel il dit s’abandonner «modérément », et par l’idée d’une guerre affreuse, tombée d’en haut.

Plutôt qu’un Gombrowicz dépouillé ou aride, Kronos nous offre une construction irrégulière, baroque, désordonnée mais sans confusion. Max disait volontiers que la figuration apparaît dans sa peinture par surprise, comme une image inattendue surgit inopinément dans un rêve, quoiqu’au sens rhétorique plutôt qu’au sens pictural, à la manière d’une prosopopée ou d’une métaphore qui accroissent l’expressivité. Les poses, les manières sans retenues, les retournements abrupts des nouvelles de Silvina Ocampo et de Virgilio Piñera, présences argentine et cubaine de l’exil gombrowiczien, sont ici également à l’œuvre. Si je devais pousser le pari un peu plus loin, ce que ferai de suite sans hésiter, je dirais que Max aurait accueilli avec bienveillance l’idée de leur mise en espace et d’un décor qui aurait fait droit aux surgissements impromptus, aux accidents, aux juxtapositions subites.

On tourne le coin de la rue. Il y a toujours un jeune Franek qui s’interpose, un avion qui passe, un homme décoré qui traverse dans les clous avec ses pauvres béquilles.

@Fabrice Pataut