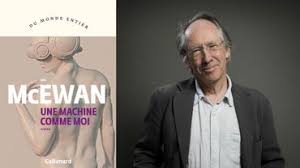

Ian McEwan ou l’intelligence romanesque

Un androïde fort attachant, dans le (superbe) dernier roman de Ian McEwan, «Une machine comme moi», nous confronte aux limites de notre «nature» au fil d’une uchronie passionnante. Sous le contrôle attentif d’un Alan Turing (1904-1956) toujours en vie, les avancées fascinantes de la technologie, au début des années 1980, butent sur le «trop humain» de notre espèce…

par JLK

Un bon roman, ou disons carrément un grand roman pour insister sur la rareté actuelle de la chose, se caractérise (notamment) par le fait que tous ses personnages ont raison, ou plus exactement qu’ils ont tous leurs raisons dont le lecteur doit tenir compte avec équité, comme il en va à la lecture des grands romans de Dickens ou de Dostoïevski, de Jane Austen ou d’un Henry James auquel on doit précisément cette idée.

Or un bon roman récent, qui a pas mal d’attributs d’un grand roman, rareté actuelle frappante, réalise cette performance très particulière de donner raison à une machine humaine avec une intelligence et une sensibilité affective qui n’a rien d’artificiel ou de bêtement sentimental. Plus encore, l’androïde Adam, l’un des personnages principaux du dernier roman de Ian McEwan, a tellement raison qu’on s’y attache autant sinon plus qu’à un humain «trop humain» au point de ressentir sa destruction (à coups de marteau, par celui qui l’a acheté) comme un meurtre affreux blessant notre petit cœur de lectrice ou de lecteur…

Du bon usage de la conjecture romanesque

Les uchronies (récits d’événements fictifs à partir d’un point de départ historique) prolifèrent de nos jours, autant que les dystopies (récits de fiction qui évoquent un monde utopique à coloration catastrophiste), à proportion des inquiétudes, fondées ou plus vagues, et des angoisses plus ou moins lancinantes qui taraudent notre espèce confrontée aux crises de toutes sortes, telles la hantise climatique et autres catastrophes humanitaires à motifs variés.

L’impression que l’expérience Homo sapiens est un (partiel) raté de la saga terrestre fait figure de nouveau thème mondialisé, d’où le regain de fictions littéraires ou cinématographiques (sans parler des séries télé parfois meilleures dans le genre, comme l’illustrent les épisodes les plus percutants de Black Mirror) qui revisitent les motifs de la science fiction en quête d’alternatives viables, où l’intelligence artificielle et ses artefacts nous rattrapent.

Or un romancier «sérieux» peut-il se mêler de robotique et autres conjectures propres au genre de la science-fiction, se demanderont les «purs» littéraires qui ont reconnu en Ian McEwan, notamment avec Expiation (Gallimard, 2003), l’un des meilleurs romanciers anglais de ces dernières décennies ? Et pourquoi pas, rétorqueront celles et ceux qui, déjà, ont vu une Doris Lessing ou une Margaret Atwood exceller dans ce genre de la science-fiction longtemps regardé de haut par les instances académiques. Au reste, Ian McEwan n’a cessé, dans la suite de ses romans, de varier ses points de vue et ses modalités d’expression par rapport à la réalité qui nous entoure, comme dans la très belle «méditation» romanesque développée avec L’intérêt de l’enfant (Gallimard, 2015) où il est autant question de justice sociale que de psychologie et de poésie, d’amour et de mort…

Un «enfant» qui en sait un peu trop

Lorsque le prénommé Charlie, en début de trentaine, fait l’acquisition, grâce à la vente de la maison de feue sa mère, d’un des 25 androïdes mâles et femelles mis en vente en 1982, lui-même est un garçon un peu flottant qui a fait quelques études d’anthropologie et essuyé deux ou trois échecs professionnels et sentimentaux, boursicotant sur Internet et louchant vers sa jeune et jolie voisine Miranda en attendant plus que leur statut gentiment amical.

Le robot qui lui est livré se prénomme Adam, et son arrivée correspond bel et bien à la genèse d’une nouvelle vie après une première nuit torride passée dans les bras et les draps de Miranda bientôt priée de participer à la programmation d’Adam, lequel devient ainsi, avec les traits de caractères choisis par les deux conjoints, leur enfant virtuel.

Or l’«enfant» en question, solide gaillard au physique avenant de Levantin baraqué, ne tarde à devenir un problème dans la vie de Charlie: d’abord en lâchant une petite phrase à valeur de mise en garde accusatrice à propos de Miranda (comme quoi ce serait une menteuse), et ensuite en couchant avec elle. Cela fait beaucoup, en tout cas assez pour que le «propriétaire» d’Adam le débranche quelque temps – il lui suffit en effet de peser sur un certain bouton, dit «bouton de la mort», pour lui couper le sifflet au double sens du terme…

Mais ce n’est qu’un début, car Adam, ramené peu après à la vie, ne fera qu’inquiéter un peu plus Charlie en déclarant à celui-ci qu’il est réellement amoureux de Miranda et, lorsque son «père» tentera de le débrancher une seconde fois, de l’attraper par le poignet et de le lui briser net. Autant dire qu’Adam, ayant goûté à la meilleure chose de l’existence humaine que figure l’amour avec une Ève gironde, s’y installera d’autorité tout en promettant à Charlie de n’aimer sa girlfriendque platoniquement.

Sur quoi l’androïde, intellectuellement surdoué, dont le vocabulaire est plus étendu que celui de Shakespeare et les aptitudes exceptionnelles en matière de maths, se montrera très utile, financièrement parlant, dans sa pratique supérieurement éclairée des spéculations financières sur la Toile, au point d’assurer bientôt l’enrichissement du jeune couple. Mais celui-ci a d’autres problèmes, plus tordus à vrai dire qu’une partie de Go…

L’infinie complexité humaine

Si Adam a parlé de mensonge à propos de Miranda, ce n’est pas en amant jaloux mais en androïde mieux informé que son rival sur le passé compliqué de la jeune femme, accusatrice dans un procès l’opposant à un prétendu violeur qu’elle a bel et bien fait envoyer en prison – à tort et à raison comme on le verra plus tard…

L’ironie supérieure de Ian McEwan, omniprésente dès les premières pages de ce roman qui n’a décidément rien d’un gadget de SF, tient donc au fait que c’est par la voix d’un robot que nous pénétrons dans les embrouilles de l’humaine condition telles que McEwan les a démêlées, déjà, dans ses romans antérieurs.

A la pénétration psychologique et à la profonde empathie de ceux-ci, sur fond d’observation sociale toujours très nourrie, s’ajoute donc, ici, une double dimension conjecturale puisque l’histoire contemporaine se trouve «revisitée» politiquement (Jimmy Carter est toujours président, et comme un avant-goût de Brexit se fait sentir en Angleterre) alors que le génial Alan Turing assiste au fiasco de la première expérience collective des androïdes lâchés «dans la nature», bonnement incapables de s’adapter au fonctionnement social ou affectif de ces fichues machines humaines!

Plus précisément, l’Adam confronté à la vie de Charlie et Miranda se montre trop honnête, trop respectueux des lois et trop conséquent pour ne pas entrer en conflit avec ceux qui ne voient en lui qu’une «putain de machine». Or nous savons que c’est lui qui a raison, en sa quête de la vérité sans compromis, et tout le mérite du romancier – avec malice et tendresse – tient alors à nous le rendre plus sympathique que nos congénères mortels, lesquels n’ont même pas, comme lui, l’option finale de transférer leurs données sur un Nuage numérique avant de rendre l’âme sous de grossiers coups de marteau…

Ian McEwan, Une machine comme moi. Traduit de l’anglais par France Camus-Pichon. Gallimard, coll. Du monde entier, 2019, 385p.

Expiation, comme un chef-d’oeuvre…

Le sentiment lancinant d’une affreuse injustice, d’autant plus révoltante qu’elle se fonde sur le mensonge pour ainsi dire « irresponsable » d’une adolescente, traverse ce somptueux roman et lui imprime sa part de douleur et de gravité, redoublée par l’ombre de la guerre 39-45, avant que la conclusion, à la fin du XXe siècle, ne donne à toute l’histoire une nouvelle perspective, dans une mise en abyme illustrant le « mentir vrai » de toute invention romanesque.

On pense aux familles anglaises à l’ancienne des romans de Jane Austen – que l’auteur cite d’ailleurs en exergue – en pénétrant dans la maison des Tallis, somptueuse demeure de campagne où, en ce torride été de 1935, l’on s’apprête à fêter le retour de Londres de Leon, le fils aîné, tandis que le « Patriarche »restera scotché à ses dossiers du ministère de l’Intérieur où, à côté de travaux sur le réarmement de l’Angleterre, il a probablement un secret dont sa femme, torturée par des migraines, préfère ne rien savoir. Alors qu’on attend également l’arrivée de jeunes cousins rescapés d’une « vraie guerre civile conjugale », la benjamine de la famille, Briony, fait la lecture à sa mère d’une pièce de sa composition (sa première tragédie!) qu’elle entend monter le soir même avec ses cousins dans le secret dessein de séduire son frère chéri. De fait, malgré ses treize ans, Briony montre déjà tous les dehors, et plus encore les dedans, d’un écrivain caractérisé, avec des manies (elle collectionne les reliques et nourrit un goût égal pour le secret et les mots nouveaux) et une imagination prodigue de fantasmes qui provoqueront le drame de ce soir-là.

Les acteurs de celui-ci seront Cecilia, soeur aînée de Briony, jeune fille en fleur revenue pour l’occasion de Cambridge où elle étudie, et Robbie, son ami d’enfance, fils de la servante du domaine et lui aussi étudiant, beau jeune homme intelligent et cultivé que Cecilia fuit à proportion de la puissante attirance qu’il exerce sur elle. Ces deux-là, observés à leur insu par la romancière en herbe, vont se donner l’un à l’autre durant cette soirée marquée simultanément par le viol de la cousine de Briony, dont celle-ci, troublée par le jeune homme, accusera formellement et mensongèrement Robbie, type idéal à ses yeux du Monstre romanesque.

Dans une narration aux reprises temporelles virtuoses, où s’entremêlent et se heurtent les psychologies de tous les âges, la première partie crépusculaire d’Expiation, à la fois sensuelle et très poétique(on pense évidemment à D.H. Lawrence à propos de Cecilia et Robbie, alors que les rêveries d’Emily rappellent Virginia Woolf) se réfère en outre à la fin de l’entre-deux-guerres, après quoi le roman semble rattrapé par la réalité.

Si le mensonge de Briony a séparé les amants après l’arrestation de Robbie et la rupture brutale de Cecilia avec sa famille, ceux-ci se retrouveront par la suite, à la satisfaction du lecteur qui aime que l’amour soit « plus fort que la mort ». La toile de fond en sera la débâcle de l’armée anglaise en France, avec des scènes de chaos rappelant Céline. Selon la même logique évidemment requise par la morale, Briony se devra d’expier, et ce sera sous l’uniforme d’une infirmière. Mais elle continuera pourtant d’écrire en douce, et peut-être aura-t-elle été tentée dans la foulée d’arranger la suite et la fin du roman de Cecilia et de Robbie ? Le lecteur se demande déjà si elle aura osé les relancer et leur demander pardon, s’ils lui auront accordé celui-ci et s’ils auront eu beaucoup d’enfants après la fin de la guerre ?

Un troisième grand pas dans le temps, et le long regard en arrière de la romancière au bout de son âge, replacent enfin la suite et la conclusion du roman dans sa double perspective narrative (la belle histoire que vous lisez avec la naïveté ravie de l’enfant buvant son conte du soir) et critique, où la vieille Briony revisite son histoire et ses diverses variantes possibles en se rappelant l’enfant qu’elle fut.

Ian McEwan. Expiation. Traduit (superbement) de l’anglais par Guillemette Belleteste. Gallimard, coll. « Du monde entier », 489p.