Hubert Haddad en son Magasin

Le secret de Gourian Klezmer

INÉDIT

par Hubert Haddad

Gourian Kleizmer avait quitté Israël sans idée de retour, après une vie d’espoir et de colère. Personne ne l’attendait plus en France, ni ailleurs. À l’aéroport de Tel-Aviv, une heure avant son départ, Sarah cherchait encore à le retenir. «C’est une folie, disait-elle. Toute ton existence appartient à cette terre, et comment vivrais-tu seul à ton âge?» Au moment de se quitter, elle s’était blottie contre lui, les genoux légèrement ployés, sans doute pour rappeler son rôle de père au vieil homme.

À Paris, la première semaine, aussi désorienté qu’une toupie folle, il s’était vite terré dans un hôtel sans fenêtres adossé contre la muraille du cimetière Montmartre d’où émanaient des senteurs de roses et d’herbe brûlée. Depuis sa blessure, sept ans plus tôt, rien ne l’attachait plus aux choses ni aux êtres. Il n’avait qu’un projet, s’éloigner sans bruit, disparaître. Mais la vie tient aux tripes par la mémoire. Torches jetées dans un puits, des rêves le traversaient à tout moment, dès que sa vigilance se relâchait. Les spectres s’emparaient des coins d’ombre aussitôt incendiés d’images anciennes.

À Paris, sa solitude n’aurait su être complète. Gourian avait vécu là le deuil de l’enfance avant de tenter le grand retour. Devenu Israélien, il avait voulu tout effacer derrière lui. Jamais n’aurait-il pu imaginer repartir un jour. Trente années d’amnésie firent en lui comme un trou d’air. L’enfance est un piège à loup bien caché sous les neiges du temps. Depuis Jérusalem, Sarah l’appelait soir et matin. Pourquoi être parti, pourquoi s’obstiner si loin ?

Madras la nuit ; poix et goudron. L’air a une épaisseur d’huile. Une vague odeur de putréfaction, chargée de poussière et de cendres animales, s’infiltre sous l’épiderme, dans la gorge et les bronches. À Jérusalem, pendant des années, chaque dimanche, il avait traversé un marché arabe sous un soleil chargé d’étincelles. Les crieurs d’agrumes le saluaient. La foule s’ouvrait avec des froissements d’étoffe. On riait un peu dans une langue étrangère. C’était avant la multiplication des attentats, avant l’Intifada. Itzaak Rabin n’avait pas encore été assassiné par un juif intégriste. On pouvait espérer un règlement pacifique du conflit à moyen terme. Certains jours de fête, les voix dans les rues se mêlaient avec une espèce d’harmonie. L’hébreu et l’arabe, le copte ou l’arménien tissaient ensemble de secrètes connivences. Tout laissait présager un apaisement, une ouverture, quelque chose de neuf. Trompeuse accalmie !

Son étui de violon sous le bras, Gourian descend à petits pas la passerelle, guidé par une main de femme.

«Je suis attendu» , dit Gourian, comme pour se rassurer.

L’hôtesse acquiesce. «J’ai mission de vous conduire», répond-elle en anglais. Sa main a glissé sous son coude d’un geste protecteur. Il songe de nouveau à sa fille. Elle s’était acharnée longtemps contre son projet de départ jusqu’au soir du scandale, à l’issue du concert anniversaire donné par l’orchestre philharmonique de Tel-Aviv. Curieusement, malgré son incompréhension, elle était devenue plus tendre avec lui quand son mari et toute la tribu avaient rompu. «Je ne suis plus Israélien et ne veux plus être juif, ni homme ni rien qui voudrait prétendre à une quelconque identité» : ces mots ne manquèrent pas de provoquer une belle stupeur après l’idylle musicale et les acclamations. Il s’était éclipsé sous les sifflets et les huées.

Douane et corridors franchis, dans le grand hall, une autre main se pose sur son bras. Un rire de jeune femme éclaire la rumeur indistincte. L’hôtesse s’est retirée dans ce brouhaha.

– Je suis Mutuswami, votre guide. Le chauffeur se charge de vos bagages. Are you do made a good travel ?

– Continuez le français, mademoiselle. Vous êtes bien jeune. Et musicienne, je l’entends à votre voix…

– Je connais par coeur vos transcriptions pour violon du trésor vocal de Siméon Rusch Haba.

Dehors, une chaude moiteur l’étreignit comme l’haleine de fauves repus. L’étui de cuir toujours serré sous l’avant-bras, il défit largement son col. Autour de lui, mille voix précipitées imitaient un gargouillis d’alambic ou de pipe à eau.

« Demain » rumine Gourian bouche close en se laissant conduire par un des innombrables garçons de service qui évoluent encore le long des murs à cette heure des ténèbres. Demain pour lui est comme jamais ; l’espoir n’allant guère au-delà du prochain battement cardiaque, l’espoir que cesse enfin son vieux grabuge dans la nuit. Des portes s’ouvrent et se ferment. Le voilà seul ou presque. Des pieds nus glissent sur le dallage. I want to be alone, dit-il sans même se retourner. Très proche, un grondement

de bowling se révèle n’être qu’un passage d’avion à très basse altitude. Cette fois, le silence s’appuie sur le léger vrombissement du dispositif d’air conditionné. On perçoit aussi, atténué, un fond d’agitation maniaque, toute une activité noctambule au sein de l’hôtel et sans doute au-delà, dans la ville, comme s’il fallait entretenir un feu, une sorte de bûcher où s’accumulent et craquent des bribes fiévreuses de vie urbaine. Des chants fatigués, rauques, lui parviennent, à peine distincts, puis, sur une ligne discontinue, le son élémentaire du pipeau qu’accompagne un rythme voilé de tambourin avec, parfois, l’épanchement plus complexe d’un instrument à cordes. Les pieds gonflés, une douleur dans l’épaule, Gourian s’est allongé sur un catafalque souple. La tête tournée vers les fenêtres, il croit entendre la reprise tendue d’un luth dans cette averse d’or. Youbal, l’inventeur de la musique, lui prodiguerait-il l’aubade de l’exil, avec tous les instruments primitifs, nevel, tof, halil et kinnor? Le chuintement des canalisations et le battement du coeur suffisent à bercer la mélancolie du roi Saül. « Béni soit celui qui obscurcit le soir », murmure Gourian dans l’oubli de l’heure et du lieu. Il n’a pas quitté Jérusalem. Les ruelles et les places sacrées, les temples huileux parmi les ruines, les rocs derrière les cyprès où sont creusés d’anciens tombeaux, les jardins poussiéreux vibrant dans l’incendie de l’air, chaque palme que le vent froisse, le moindre mur criblé de lueurs lui reviennent et défilent comme hier, comme chaque nuit de son mol exode. En vrac se pressent les visages avec une netteté accrue. Tous le considèrent en silence. Leur regard vaut un doigt tendu. Ils resurgissent dans leurs habits d’alors, avec leur âge exact, figés pour les siècles. Femmes ou enfants, vieillards, adolescentes éperdues, ils ont l’aspect humain ordinaire, universel, campés sur leurs deux jambes avec cette tête haut perchée d’oiseau simiesque. Puis tout se brouille dans un souffle. Des limbes tournoient chargées de fragments de verre et de sang. Un instant, tout s’arrête dans un orbe étrangement délié, pareil aux ailes renversées d’une colombe qui tournoie. Le silence soudain plus que la pourpre l’effraie. Au creux des tympans, une voix abstraite, sans matière, chante l’unique mélodie d’une gorge étranglée de soprano. Le vacarme d’épouvante qui suit l’explosion le rassure presque maintenant. Les sirènes d’ambulance résonnent au fond du plus profond sommeil, mêlées aux clameurs anciennes, préaux d’école, cours d’immeubles, gares sans nom. Échappant à son cauchemar d’une légère contracture des maxillaires qui équivaut à une fuite désordonnée, Gourian se palpe la poitrine puis étend des mains fébriles sur les draps, à la recherche du violon. Son inquiétude achève de l’éveiller. En même temps que d’être à Madras, dans la nuit tropicale, il se souvient avoir confié l’instrument au gérant du palace, sur les conseils de Mutuswami, hôtesse à la voix d’ange en terre inexplorée. L’Inde ne signifie rien pour lui vraiment, un folklore, des paysages du fond du crâne. À l’académie de Tel-Aviv, quinze ans plus tôt, un jeune boursier du Kerala avait bénéficié de son enseignement ; l’art et les techniques du violon classique ne l’intéressaient guère, il voulait s’initier aux secrets du vibrato yiddish. Petit, les yeux vifs, il jouait sur un tempo décalé, sans oreille pour l’aspect narratif et l’imagerie mélodique comme on les pratique depuis l’épanouissement de la lutherie italienne. Issu de l’ancestral ravanastron, le plus vieil instrument à archet inventé en Inde du sud voilà six ou sept mille ans, le violon des Stradivarius et des Steiner est devenu partie prenante de l’orchestre carnatique aux mains de ces musiciens intuitifs portés par une verve consacrée. Nandi-Nandi, c’est ainsi qu’on surnommait autour de lui l’étudiant affable, ignorait tout des enlacements de la culture juive et tzigane en Europe centrale. Ce qu’il voulait seulement, c’est s’approprier le secret du virtuose Gourian Kleizmer…

Entretien avec Hubert Haddad

– D’où venez-vous Hubert Haddad ?

– Sans doute d’une désignation pronominale résonnant dans un abîme, sur fond d’exil glacial. Les premières images qui me viennent sont les rues humides de Ménilmontant, l’hiver, et cette odeur de fumée rabattue et de misère du vieux Paris: j’avais tout oublié du soleil de Tunis. Je me de- mande si l’amnésie qui frappe souvent mes personnages ne vient pas de là, de ma stupeur d’enfant de quatre ou cinq ans jeté dans un monde sans secours. Mes parents n’avaient rien, ils s’isolaient dans leur mémoire faite d’arabité et de judaïsme. Nous vivions dans l’extrême dénuement, à quatre puis à cinq dans un taudis d’une pièce cuisine. Une nostalgie sans repère me travaillait, mêlée d’angoisse, d’un fond d’exclusion que je ne pouvais m’expliquer.

– Quelles expériences fondatrices vous ont-elles révélé à vous-même ?

– La première à cinq ans, un jeu avec mon frère aîné Michel, un duel à l’arc sur le terre-plein du boulevard Ménilmontant après le marché. On s’était fabriqué nos armes avec les roseaux des caisses abandonnées par les poissonniers. J’ai reçu une flèche dans l’œil gauche et je me souviens comme d’un voyage dans une dimension insoupçonnée le masque d’anesthésie, à l’hôpital. J’ai dû rester conscient trop longtemps, toucher à quelque seuil. Subir un décollement d’âme, comme on parle de décollement de la rétine. La seconde à 22 ans, rue Pastourelle où j’habitais. C’est pour moi l’expérience fondamentale dont parle René Daumal dans un texte sur l’Évidence absurde. Je ne connaissais pas Daumal alors, mais en le lisant plus tard, j’ai compris aussitôt l’identité absolue de l’expérience. Que chacun au demeurant fera au moins une fois à l’instant du désassujettissement, de la mort, à l’instant de tous les instants, quand toutes les mémoires, tous les univers se rassemblent pour disparaître en un éclair qui figure de manière adamantine la totalité. À côté de cela, il y a eu les rencontres bien sûr, les amours et les deuils dont on ressort mûri, blessé, changé. Mais la réduction à l’être nu, c’est-à-dire au savoir bègue, sans mots, qui laisse son om- bre fantasque sur toute chose, c’est rue Pastourelle que je l’ai vécue.

– Henry James parlait du «cercle magique de la fiction». Que cela signifie-t-il pour vous et comment le vivez-vous ?

– Le romancier dès sa première fiction entre dans une aventure intérieure redoutable car il trace autour de lui une arène qui ne cessera de s’agrandir sans jamais perdre son caractère de cercle enchanté convoquant à jamais, avec les déplacements, les déformations et les condensations du songe, les mêmes figures emblématiques, monstres et doubles venues des origines individuelles et historiques, traumatiques et génésiaques. Il y a là comme un parcours, un jeu de l’oie initiatique, une danse de Thésée devant le minotaure, au gré bien sûr du degré d’implication de l’écrivain. L’écriture de fiction vous change au même endroit tourbillonnaire du fleuve. J’ai commencé par des histoires morbides et emportées, comme Un Rêve de glace, la Cène ou les Grands Pays Muets, après un premier récit relatant sur le mode fictionnel l’expérience de la rue Pastourelle (Armelle ou l’éternel retour), puis à force de fouailler les entrailles de l’in- conscient, j’ai pu resurgir dans la réalité commune en ludion surchauffé et me pencher sur l’actuel, la guerre d’Algérie par exemple (Les Derniers Jours d’un homme heureux), les conflits du Moyen-Orient aujourd’hui (avec Palestine). Mais le cercle magique de la fiction, c’est surtout la pro- vocation permanente à transgresser les conventions du réalisme d’époque, seule façon de se projeter dans cette surréalité qui fonde toute vie conséquente: nous sommes captifs d’un miracle mutable à l’infini, mais secrètement, par les chemins abyssaux de l’imaginaire dont tout ce qui est humain procède, depuis la pyramide de Kheops jusqu’à la théorie des supercordes

– Dans quelle filiation littéraire ou poétique vous situez-vous ?

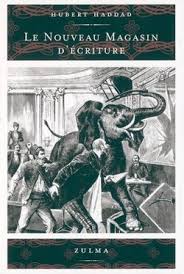

– D’emblée vers quinze ans, Pascal, Baudelaire, Lautréamont, Poe m’ont envoûté, sauvé à demi du désastre de la rue. La poésie pour moi fut vraiment nourricière dans le désert où j’étais. Cela grâce à Michel, mon frère aîné aventureux, qui déjà dessinait et peignait, achetait des livres, s’affrontait comme un damné à la loi archaïque du père. Moi, je m’isolais dehors, en modeste fugueur, trouvant dans l’école buissonnière l’espace pour lire et écrire. Les Hauts de Hurle-vent, le Loup des steppes, la Nausée furent mes premières découvertes avec Gide en précepteur de fortune et Homère en ancêtre fondateur . Puis très vite Mallarmé, les présocratiques, Apollinaire et Milosz, les surréalistes, Breton après Chateaubriand. Stendhal et Dostoïevski. J’évitais longtemps ce qui me ressemblait le plus par une sorte d’instinct, craignant à juste titre la lecture palimpseste, avec Nerval et Daumal sur- tout. Plus tard mon œuvre de fiction, dramatique ou romanesque, s’emparera de maints auteurs de prédilection: Racine (Le Rat et le Cygne), D. H. Lawrence et Katherine Mansfield (Tout un printemps rempli de jacinthes), Renato Descartes (La Condition magique) H.G.Wells (Visite au musée du temps), Thomas De Quincey (Le Robot mélancolique), Shakespeare (Loin de Wittenberg) entre autres. En fait, outre la poésie fondatrice, ma filiation littéraire fut anarchique et arborescente, toujours en état de mutation, ce que reflètent assez des livres comme l’Univers , roman dictionnaire, et le Nouveau Magasin d’écriture complété depuis peu par un Nouveau Nouveau magasin d’écriture.

– Que signifie pour vous le Magasin, et comment le remplissez-vous ?

-Le Magasin, c’est ma pauvre tête d’autodidacte roulant jour et nuit entre les rayon- nages de la bibliothèque de Babel. J’ai l’impression à la fois exaltante et effrayante que je pourrais ne plus m’arrêter de multiplier les circuits analogiques, de provoquer les découvertes, les croisements d’imaginaires. L’analogie universelle dont parle Edgar Poe dans Euréka est le secret adamantin de l’espace symbolique et des langages, je m’y at- tache en forcené ludique dans ces ouvrages, comme pour me défaire sans remords des mille fictions que je n’aurais jamais le temps d’écrire.

– Que signifie pour vous le mot «exil» ? Comment vivez- vous la société ? Que cherchez-vous dans la compagnie des enfants et des laissés pour compte ? Et qu’y trouvez- vous ?

– L’exil, je l’ai connu enfant, mais sans référent, dans l’oubli de la traversée et de l’ailleurs, avec seulement le sentiment d’une grande lumière et de parfums perdus. Après l’expérience de la rue Pastourelle (que j’évoque dans un court récit, Les Indes de la mémoire, en clôture de La Vitesse de la lumière), le sentiment d’exil m’a envahi de la manière la plus intense, au sens platonicien: j’avais touché aux secrets ineffables, à l’impossible, et je revenais à moi, à ce moi pétri de ténèbres comme un aveugle de naissance après l’éblouissement qu’il ne saurait décrire. Mais l’exil est notre lot de créature de vent, la symbolisation y contraint: nous ne savons que nommer indéfini- ment un contact perdu et cet- te distance en soi constitutive de l’humain (et que le soufi ou le cabaliste tente avec un succès mitigé de résorber) est en même temps sa grandeur et sa perdition. Le temps est l’étoffe même de cette relégation. Quelque chose d’absolument libre et salvateur a lieu pour- tant à chaque instant perdu, hors de l’encéphalogramme plat des discours phatiques, comme si nous étions tous des bêtes obscures rampant sous un arbre de foudre et que chaque éclair soudain pourrait restituer au secret de l’univers, à la pure verticalité d’un sa- voir qui ne supporte aucune répétition. Cependant tout ce que je raconte là est d’ordre intime, à usage poétique ou secret. Dès lors que je rencontre les gens, amis ou inconnus, dans mes pérégrinations d’animateur d’atelier d’écriture par exemple, je n’ai qu’un objectif, aider chacun à dé- passer les censures et les peurs réductrices, les handicaps de la formation, amener à prendre conscience que le langage n’est pas quelque chose d’hostile, d’extérieur à soi, mais qu’il est au contraire constitutif de l’individu, que nous sommes tous langage et qu’il s’agit de naître à lui, de naître à soi. Que toute la culture du monde ne suffit pas à séparer substantiellement l’analphabète de l’érudit, parce que la culture qui est tout n’est pour- tant qu’une nuance entre toi et moi, nuance suffisante pour élever l’humain dans le règne mystérieux de l’inachevé, du temps, du salut.

– Que raconte votre oeuvre au plus profond ? Comment en évoqueriez-vous la basse continue ?

– Une persévérance musicale, je crois, aujourd’hui, une sorte de hantise. On pourrait arrêter après telle découverte ou tel accomplissement, arrê- ter d’écrire ou de malmener son piano, mais pourquoi le musicien cesserait-il de jouer une fois le concert donné? Et puis j’explore de livre en livre le sens de cet éloignement, toujours au bord de l’aventure extrême. Je voudrais aujourd’hui incliner cette tragédie de la connaissance du côté de la méditation. La sérénité, une fois le dépouillement accompli, ne vous garde certes pas des affres de l’incarnation, de la maladie et de la solitude. A travers l’art méandreux, je voudrais décanter encore et encore le secret qui m’habite et qu’il m’est douloureuse- ment impossible de communiquer autrement. C’est là, un peu comme dans la musique baroque, la basse continue qui rythme les contrastes du ré- cit au poème ou à l’essai dans mon travail. Un fond mélodique chiffré de métaphore.

Propos recueillis par Jean- Louis Kuffer.