Comment Simenon et Patricia Highsmith déjouent les poncifs du polar

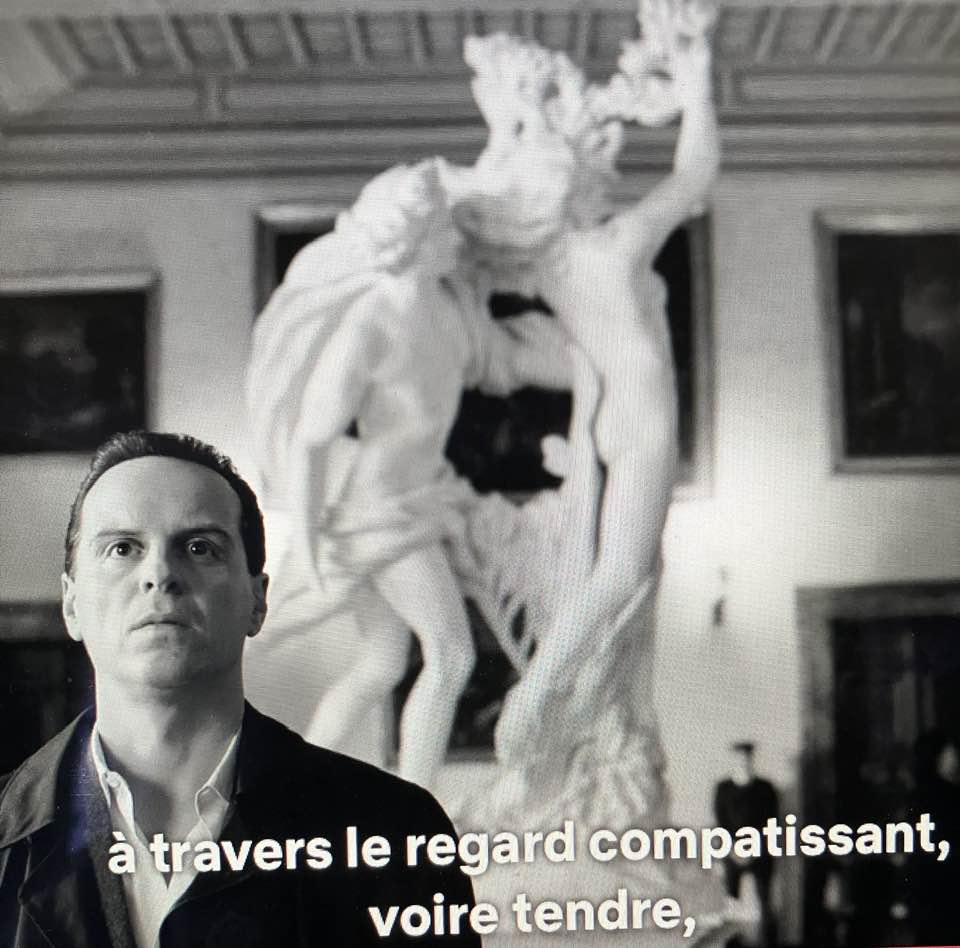

Souvent relégués au rayon subalterne du roman policier, Georges Simenon – sujet ces jours d’une exposition à Montricher, et Patricia Highsmith, dont le personnage de Tom Ripley fait l’objet d’une nouvelle série exceptionnelle de Steven Zaillian, avec Andrew Scott dans le rôle-titre – ont laissé deux œuvres d’envergure sondant les profondeurs de la psychologie humaine et développant une observation sociale d’une lucidité rare – qualités rarement partagées par les auteurs de « polars », notamment en Suisse romande…

Par JLK

Georges Simenon se plaignait de ce que la critique et le public français le considérassent (pour parler comme San Antonio) strictement comme un auteur de romans policiers, alors que le reste du monde voyait en lui un écrivain à part entière. De la même façon, Patricia Highsmith – elle-même vive admiratrice de Simenon mais ne prisant guère le genre policier en tant que tel -, n’appréciait pas du tout le titre de « reine du crime » que d’aucuns lui accolaient.

Or s’il est vrai que les « purs littéraires », et surtout en France, aiment à séparer ce qui est «vraie littérature » des genres dits mineurs (polar, science fiction, fantastique, littérature populaire en un mot), il n’est pas moins évident que le roman policier, dit aussi roman noir, thriller ou polar, a ses règles spécifiques qui en font, qu’on le veuille ou non, et sans mépris, un genre particulier.

Simenon reconnaissait, le premier, que la série de Maigret obéissait à certains schémas dont il éprouva, à un moment donné, le besoin de se libérer. Cela ne signifie pas que ses Maigret soient forcément schématiques, mais le fait est que le meilleur de Simenon échappe aux normes du polar. Un volume en partie « biographique » de la prestigieuse Pléiade, paru en 2009, témoigne à la fois de la reconnaissance et du niveau de qualité et de profondeur d’au moins une trentaine de romans qu’on taxe tantôt, comme l’auteur, de « romans durs », ou de « romans de l’homme ».

C’est ainsi que Lettre à mon juge ou le balzacien Bourgmestre de Furnes, La neige était sale, Les inconnus dans la maison, Feux rouges, Les gens d’en face ou L’homme qui regardait passer les trains, pour ne citer que ceux-là, ressortissent bel et bien à la meilleure littérature, comme il en va de Crime et châtiment de Dostoïevski, si proche à l’inverse de certains romans noirs.

Mais qui était Simenon, formidable personnage lui-même de roman sans rien de « policier » ? De Pedigree à la Lettre à ma mère, entre sept autres romans, le volume de La Pléiade éclairait incidemment la personnalité même du grand romancier.

Quand le « je » devient « il »

Il aura fallu, à l’été 1940, qu’un médecin lui annonce sa mort à brève échéance (deux ans au plus) pour que Georges Simenon entreprenne soudain, pour son premier fils Marc en bas âge, de rédiger l’histoire de sa propre enfance et de son clan liégeois, «afin qu’il sache »…

Dans l’immédiat, interdiction lui était faite de fumer, de boire ou de faire l’amour. Dur, dur pour un homme aussi porté sur la chair que sur la chère, incroyablement fécond (dix romans rien qu’en 39-40 !) et qui venait de payer de sa personne dans l’accueil de 18.000 réfugiés belges à La Rochelle, en tant que « haut commissaire » spécial…

À 38 ans, déjà célèbre et richissime, le romancier avait signé plusieurs centaines de romans, sans jamais parler de lui-même. Or c’est en « je » qu’il allait rédiger les cent premiers feuillets d’un texte (réédité plus tard sous le titre de Je me souviens) qu’il soumit à André Gide, lequel lui conseilla de passer à la troisième personne pour se raconter plus librement, comme… dans un roman de Simenon.

Ainsi fut écrit Pedigree, pavé de 400 pages et tableau vibrant de vie et d’humanité d’un quartier populaire de Liège au début du XXe siècle. Au premier rang : le jeune Roger Mamelin, entre un père sensible et digne (très proche de Désiré Simenon), et une mère castratrice, découvre tout un monde de petites gens attachants, les vertiges du sexe éprouvés par l’enfant de chœur courant au bordel avec les sous du curé, enfin la vie profuse de la ville ouvrière. Le récit s’achève à la seizième année du protagoniste, mais Simenon prétendait que l’essentiel d’un individu se forge avant dix-huit ans…

Qu’il évoque la dictature politique (l’URSS des Gens d’en face) ou la guerre conjugale (dans 0dont les conjoints ne se parlent plus que par billets interposés), ses anciens amis qui ont mal tourné ou les peines d’un enfant trop sensible, Simenon le romancier reste évidemment le même homme que le mémorialiste aigu (à qui l’on intentera trois procès !) ou que le reporter autour du monde : un écrivain d’une incomparable porosité, toujours fidèle à sa devise de « comprendre et ne pas juger ».

Du noyau au « trou noir »…

« Nous sommes deux, mère, à nous regarder ; tu m’as mis au monde, je suis sorti de ton ventre, tu m’as donné mon premier lait et pourtant je ne te connais pas plus que tu ne me connais. Nous sommes, dans ta chambre d’hôpital, comme deux étrangers qui ne parlent pas la même langue – d’ailleurs nous parlons peu – et qui se méfient l’un de l’autre »…

Ce dur constat donne le ton d’un livre à la fois terrible et déchirant, par le truchement duquel on peut sonder l’abîme séparant une mère de son fils auquel elle a toujours préféré son frère cadet en dépit de la « réussite » fracassante de son aîné.

Comme l’inoubliable In Memoriam de Paul Léautaud, griffonné au chevet de son père mourant, la Lettre à ma mère que Simenon a écrite le 18 avril 1974 à Lausanne, trois ans après le décès d’Henriette Brüll, est un de ces écrits fondamentaux qui jettent, sur une vie ou une œuvre, la lumière crue de la vérité.

Ici, le manque absolu de tendresse, la frustration définitive éprouvée par un fils jamais caressé et jamais « reconnu », jusqu’à un âge avancé, en disent sans doute long sur les rapports, trivialement fonctionnels ou beaucoup plus compliqués, voire pervers, que Georges Simenon entretenait avec les femmes. Bref, une galaxie humaine à ne cesser de découvrir, comme en témoigne l’expo à voir ces jours à la fondation Michalski.

Figures de l’humiliation

Autre univers personnel à découvrir : l’arrière-monde de Patricia Highsmith, dont les Écrits intimes de plus de mille pages, parus en 2021 chez Calmann-Lévy, constituent la meilleure introduction.

Bien plus que les secrets d’une « reine du crime », nous y découvrons les soubassements émotionnels et le quotidien professionnel et affectif souvent très difficile d’une insatiable amoureuse qualifiée justement de « poète de l’angoisse » par le grand romancier anglais Graham Greene. Autant que Simenon, Patricia Highsmith a signé des romans et des nouvelles qui ne s’intéressent guère aux aspects techniques policiers ou judiciaires de la criminalité, constituant le fonds des auteurs actuels de polars, mais essentiellement aux motivations obscures de celles et ceux qui « passent à l’acte ». Dès ses premiers écrits de jeune fille, le crime la scotche, mais des flics et des « enquêtes » elle n’a que fiche…

Lors d’une visite que je lui rendis en 1988 dans le hameau tessinois d’Aurigeno, me recevant en l’humble maison de pierre où elle logeait avant sa dernière installation sur les hauts d’Ascona, la romancière, peu soucieuse de parler d’elle-même, répondit, à la question que je lui posai, relative à l’origine, selon elle, de la plupart des crimes, par un seul mot : l’humiliation.

Or celle-ci est la base évidente de la psychologie du plus emblématique de ses personnages, au nom de Tom Ripley, dont tous les agissements paraissent un exorcisme à l’humiliation nourrie d’envie, de frustration et d’esprit de revanche.

On croit avoir tout dit de Ripley en le réduisant à un pervers inquiétant se plaisant en eaux troubles, mais le personnage est beaucoup plus que cela : un homme perdu de notre temps, un type qui rêve d’être quelqu’un, au sens de la société, et le devient en façade, sans être jamais vraiment satisfait, calmé ou justifié.

Il faut lire la série des romans dans l’ordre de leur composition pour bien voir d’où vient Tom Ripley, survivant comme par malentendu à la disparition accidentelle de ses parents. C’est un peu la version thriller de L’homme sans qualités, dont l’écriture apparemment plate de Patricia Highsmith ne tisse pas moins un arrière-monde aux insondables profondeurs. Ripley l’informe rêve d’art et y accède par tous les biais, y compris le faux (l’invention de Derwatt) et le simulacre – il peint lui-même à ses heures, comme on dit.

Ripley est un humilié qui se rachète en douce, comme il peut, un pas après l’autre. C’est un peu par malentendu qu’il commet son premier meurtre, parce qu’un jeune homme l’a vexé, et pour tout le reste qui justifiait cet énervement du moment, tout ce que symbolisait ce fils d’enfant gâté. Mais Ripley lui-même est un monde, qui suscite de multiples interprétations, comme on l’a vu au cinéma sous les visages successifs du (trop) bel Alain Delon (Plein soleil de René Clément), du plus équivoque Matt Damon (Le talentueux M. Ripley d’Antony Minghella) et, aujourd’hui, d’un Andrew Scott qui aurait probablement troublé Highsmith elle-même…

Un Ripley « caravagesque »

Contre toute attente, s’agissant d’une série, et donc d’un sous-genre sacrifiant souvent à la superficialité, le dernier avatar de Ripley de Steven Zaillian, avec un Andrew Scott stupéfiant de subtilité dans le rôle du protagoniste, saisit à la fois par sa compréhension en profondeur de l’univers de Patricia Highsmith, son atmosphère « psychique » admirablement traduite par une image extrêmement soignée, l’ensemble des décors, des paysages italiens, des visages et de toute la scénographie du film (on peut le voir ainsi, tout un, malgré ses huit épisodes, avec sa haute qualité cinématographique évoquant le noir et blanc d’Alfred Hitchcock – premier « traducteur » de Highsmith à l’écran avec L’inconnu du Nord-express, il faut le rappeler – autant que le clair-obscur du néo-réalisme italien), mais aussi les jeux du clair-obscur du Caravage qui devient d’ailleurs la référence picturale majeure de cette plongée dans l’Italie baroque à la sensualité lancinante jusqu’au morbide, et enfin dans le jeu des acteurs, formidablement dirigés et que domine la figure diaboliquement souriante, enjôleuse, tranchante et troublante à la fois, trompeuse en plein abandon de sincérité feinte, d’un Andrew Scott au-dessus de tout éloge.

D’aucuns se sont déjà plaints, ici et là, de l’usage du noir et blanc pour évoquer la beauté de l’Italie traversée, de la côte amalfitaine à Rome et de Venise à Naples, alors que c’est justement la « couleur » parfaite de ce périple conduisant Ripley loin de l’Italie des chromos et autres cartes postales aux vertiges existentiels du Caravage, immense artiste et peut-être criminel…

Vide et taiseux, mais frémissant d’intérieure rage vengeresse, escroc minable mais génial instinctif, ambigu et d’emblée soupçonné d’être gay par la petite amie de Dickie le beau gosse de riche, mais insaisissable à tous égards : tel est le personnage de cette admirable série brève loin d’épuiser, à vrai dire, tous les aspects de ce personnage issu de l’imagination vertigineuse d’une romancière qui, chez elle, me disait qu’elle n’avait pas de télé au motif de sa peur du sang…

Georges Simenon. Pedigree et autres romans, Lettre à ma mère. Edition établie et préfacée par Jacques Dubois et Benoît Denis. Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 699p.

Montricher. Fondation Jan Michalski. https://fondation-janmichalski.com/fr/agenda/simenon

Patricia Highsmith. Les écrits intimes de Patricia Highsmith (1941-1995). Calmann-Lévy.

Ripley de Steven Zaillian, sur Netflix.