Commencements de fin du monde

À propos des écrits d’Alain Fleischer,

par Hélène Mauler

« Les romans sont la trace, émergeant ici ou là, de ce qui a eu lieu et que tout le monde a oublié, et qui reste enfoui tant qu’un auteur ne s’avise pas de l’inventer. L’Histoire n’est qu’une histoire, et toutes les histoires sont l’Histoire. Il ne reste, il n’existe que des mots : les mots de la science, les mots de la religion, les mots d’explication du monde, les mots de la littérature, les mots de l’Histoire, les mots d’interrogation de la Parole… Le temps lui-même n’est qu’un mot qui permet d’inventer la fin. Et la fin n’est qu’un mot perdu dans le temps. »

Alain Fleischer

Lecteur pressé, lecteur aléatoire, lecteur en quête d’une belle découverte, sans doute connais-tu cette petite expérience révélatrice entre toutes : parcourir d’un regard gourmand, prêt à l’immédiat enthousiasme comme à la déception rédhibitoire, l’incipit puis la table d’un roman. Car là se donne bien souvent à entendre la mélodie première d’un récit, là s’esquissent sa tonalité, son tempo, ses motifs et son mouvement porteur.

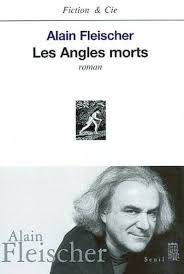

Alors souviens-toi : « Comment le monde peut-il continuer? », c’était la première phrase des Angles morts, le roman d’Alain Fleischer paru l’année dernière, structuré en quatre parties d’inégale longueur : Passé sans avenir ; Présent indéfini ; Avenir sans passé ; Page arrachée, feuille volante.

Ecoute encore : « Par hasard, la fin du monde a commencé sous ma fenêtre », telle est la première phrase de La Hache et le Violon, dont la table jubile à perdre dans le temps le mot « fin » : La fin. Première époque, vers 1933, roman; Vers la fin. Suite, 1944 et après, Histoire; La fin. Nouvelle époque, vers 2042, divagation. Pas de doute, cette partition où résonnent tout à la fois les notes noires d’une tragédie historique et les notes blanches de l’imagination, nuit transfigurée, cette partition-là a la virtuosité et le souffle d’une fantastique symphonie.

Allégorie, en (longue) ouverture : un étrange fléau, vers 1933, décime la population d’une petite ville d’Europe centrale, et l’on ne tarde pas à s’apercevoir qu’il a un lien avec la musique. « La Hache », comme on le surnomme bien-tôt, ne frappe pas au hasard. Mais «la musique est-elle complice du mal ou son ennemie, est-elle complice du laid ou à la tête du beau?» Est-elle le bras armé, est-elle l’armure ? Nul ne le sait et, face à ce phénomène aveugle et insaisissable, la résistance s’organise : résistance des autorités, attachées avant tout à maintenir les pouvoirs en place, mais aussi résistance d’un petit groupe de musiciens sous l’égide de Chamansky, expert en optique devenu luthier, « déclencheur de consciences ». A ses côtés, le narrateur veut croire comme lui qu’après le commencement de la fin, la promesse de la fin n’est pas inéluctable, qu’après la musique «de salut public» il y a encore l’espoir d’une inversion miraculeuse en âge d’or de l’art musical. Et nous suivons, fascinés par les jeux de miroir, les résonances, qui tour à tour dévoilent et obscurcissent cet univers peuplé d’ombres en fuite, le phrasé ample, sinueux, tout entier voué à la musique des mots, d’une partition de violon.

Cauchemar, en (oppressant) deuxième mouvement : rythme cassé, fracturé, comme sous les coups de boutoir de la Hache. Evocation explicite des camps de concentration où «la musique elle-même a été annexée, avilie, souillée. Ralliée de force au camp de l’humanité ennemie de l’humanité […] : le violon soumis à la hache. » Lieu où s’abolissent les limites entre soi et l’autre, entre l’amour et la haine, entre l’amour et la mort. Lieu aussi où disparaissent deux des Esther qui peuplaient la vie du narrateur — Esther-du-matin, chargée de son ménage, Esther-de-l’après-midi, son élève la plus douée, et Esther-du-soir, sa maîtresse, trois archétypes réunis en une seule et même personne — pour ne laisser que celle du matin : cette magnifique création d’un personnage féminin en trois temps, qui dit la difficulté de la rencontre totale, du partage total, de l’intimité vraiment mise à nu, qui dit aussi la frustration et le bonheur de cela, trouve ici précisément, dans ces pages d’une noirceur désespérée, son sens plein.

Divagation enfin, en (rabelaisien) troisième mouvement : une étrange quête des origines juives en Chine, à Yelousaleng, sorte de Jérusalem céleste et palimpseste créé de toutes pièces pour la célébration « [des] noces entre la terre et l’air, entre le corps et l’esprit : la hache et le violon». Car « à l’abomination de l’Histoire qui sabote l’histoire des vies, qui en salope le roman, il arrive que le roman des vies, dans la survie, ne puisse faire suite que dans la divagation ». Où l’on hésite à croire que la fin du monde dépassera jamais le stade du commencement, et où l’on se prend à redouter d’être condamnés « à une fin inter-minable, à une catastrophe suffisante pour nous détruire inexorablement, c’est-à-dire pour nous ôter tout espoir de nous sauver, mais insuffisante pour se détruire elle-même jusqu’à finalement s’éteindre. Une épidémie meurtrière et définitive, mais qui s’étend sans cesse dans la poursuite de sa proie. » La fin du monde n’est pas pour demain.

H. M.

Alain Fleischer. La Hache et le Violon. Seuil, collection «Fiction & Cie», 2004, 417 pages. A lire aussi (et à toucher, à regarder, car c’est un très joli travail d’édition):

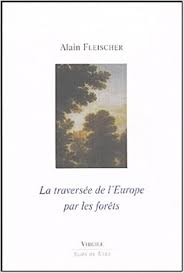

Alain Fleischer. La Traversée de l’Europe par les forêts. Virgile, collection « Suite de Sites », 2004, 69 pages.

(Le Passe-Muraille, Nos 64-65, Avril 2005)