Carnets de l’essentiel

Georges Haldas n’aime pas qu’on l’appelle écrivain. Si vous tenez à le faire glapir, taxez-le d’homme de lettres, ou pis encore: donnez-lui du Maître ! Et vrai que ça ne lui va pas, et que ce n’est pas jouer le jeu d’une coquetterie littéraire que de reconnaître l’état qu’il revendique d’homme qui écrit. Un parmi les autres. Un qui écoute battre «le coeur de tous», pour reprendre le beau titre de ses carnets de 1985. Un homme pour qui l’écriture n’est pas une évasion mais un travail de tous les jours et de tous les instants. Un homme qui se compare lui-même à un laboureur du verbe. «Démarche de paysan. Lenteur intime et silence du paysan. Paysan au milieu de la ville».

Du travail de Georges Haldas, ses Carnets constituent la base quotidienne. C’est là que cristallisent ses pensées et ses émotions — les fameuses «minutes heureuses» —, de l’aube à la nuit. «Ce sont les notes jour à jour d’un permanent voyage», écrivait-il dans la très substantielle introduction au premier recueil de l’année 1973, paru en 1977 sous le titre emblématique de L’Etat de poésie. Or d’emblée l’homme qui écrit impliquait l’homme qui lit dan ce «voyage transfigurateur du vécu au dit, avec retour, par le dit, au vécu, qu’il éclaire et féconde». Ainsi «dire sans cesse, pour que deux ou trois lecteurs soient touchés, de temps à autre, au point x en eux». Nous incombant alors, à notre tour, de souligner le travail quotidien et continu que représente la lecture des Carnets de Georges Haldas, à nos yeux la plus vivifiante des oeuvres journalières. Bien plus que celle d’un Amiel, cette lecture nous implique et nous engage. Il en va réellement d’un exercice, on ne saurait dire intellectuel — spirituel serait plus approprié quoique trop pompeux, disons par conséquent: existentiel et poétique, vital.

Ainsi donc, depuis plus de quinze ans, nous vivons avec ces carnets, ou plus exactement nous vivons ces Carnets comme nous n’en finissons pas de vivre les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, dans ce registre commun qu’on pourrait dire de la «musique pensante».

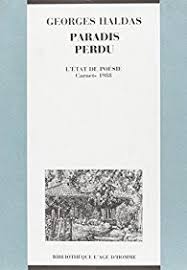

Septième volume de L’Etat de poésie, les Carnets de 1988 viennent de paraître sous le titre Paradis perdu. Année féconde entre toutes, puisque Haldas y prépare à la fois, après son premier séjour en Afrique du Nord, son Intermède marocain si pénétrant par son approche de la réalité arabo-islamique, le commentaire évangélique fondamental de Mémoire et résurrection et la suite de sa chronique «de formation» parue l’an passé sous le titre de L’Ecole du meurtre.

En lecture horizontale et continue, donc non travaillée, les Carnets de Georges Haldas paraissent une suite de notations sur la vie, les gens observés au bistrot par l’écrivain, ses lectures, ses rognes, ses doutes, ses élans, sa relation quotidienne avec ce qu’il appelle «La Source». Au regard de surface, c’est assurément «intéressant», extrêmement substantiel, mais souvent très répétitif aussi. Or ce «défaut» ne l’est plus du tout pour qui a compris que l’Etat de poésie est à vivre verticalement, du puits à la source et retour, de la terre à l’étoile et retour, et chaque jour da capo.

Bien entendu, chaque coup de sonde est relié aux autres, de même que les affirmations trompeusement définitives d’Haldas (quand il malmène untel ou se traite lui-même de «nul», par exemple) se nuancent en fonction de son exigence ou de son propos d’ensemble. La contradiction, le débat, le combat donnent à chaque page de ces carnets leur formidable énergie de combustion. En tournant les pages, vous allez trouver là-dedans tout plein de réflexions admirables ou savoureuse. Par exemple «La retenue est le signe du plus haut désir». Ou bien: «La liberté commence avec la ruine de nos espoirs». Ou encore «Rien de plus éloigné du dialogue que le cri». Ou dans le registre vache: «Aragon dans ses poèmes Les yeux d’Elsa: l’amour à la manivelle». Mais là n’est pas, une fois encore, le meilleur usage des Carnets d’Haldas, à ne pas confondre avec un journal de bord, un recueil d’aphorismes ou un album de choses vues.

Dans les grandes largeurs, on remarquera que Georges Haldas, en 1988, se sent en train de changer après son voyage au Maroc, qu’il parle de sa vie «perdue» avec un détachement croissant et que la question majeure des relations entre homme et femme l’occupe de plus en plus ouvertement. En outre, comparée à celle de 1973, cette «corbeille» du septuagénaire nous paraît moins noire, moins austère et «abstraite», d’une profondeur toujours égale mais plus nourrie des petits faits cocasses de la vie qui va, plus chaleureuse aussi, plus drôle, plus proche du coeur que de la tête, plus lumineusement irradiée par la lecture des Evangiles.

Enfin, c’est avec un sentiment de reconnaissance immense que nous revenons quotidiennement, ou presque, à cette lecture. Littérairement, et quoiqu’en pense l’auteur, ces Carnets resteront comme une oeuvre unique dans le patrimoine du siècle, quand bien même son importance échapperait complètement aux têtes de linotte faisant office aujourd’hui de critiques. Cela relevé, et pour l’essentiel, c’est cependant comme en un irremplaçable «livre de vie» que nous continuons d’y puiser jour après jour.

J.-L.K.

Georges Haldas, Paradis perdu, Editions L’Age d’Homme, 237 p.

Dans la même série de L’Etat de Poésie: Le Tombeau vide, Rêver avant l’aube, Le Coeur de tous,Carnets du Désert et Le Soleil et l’Absence.