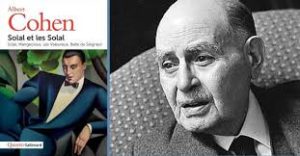

Albert Cohen « radiographié »

Un entretien radiophonique mémorable,

par Jacques Bofford

« Les personnages ne vivent que si l’écrivain les aime » (Albert Cohen)

Nous sommes particulièrement heureux de publier ce long entretien avec Albert Cohen, réalisé par Jacques Bofford en 1978 et diffusé à deux reprises sur les ondes de la Radio Suisse Romande, dans le cadre de l’émission «En Question». L’excellente qualité de l’ensemble, transcrit et édité pour la première fois, nous a convaincu de l’imprimer in extenso. Les uniques retouches que nous nous sommes autorisées concernent de pures questions de formes, inhérentes au langage oral (hésitations, redites, etc…) ainsi que de rares corrections de fond, dans le cas de certaines erreurs de détail.

Dans la fixation écrite d’une interview, il manquera toujours au lecteur un élément capital: la voix de celui qui parle. Avec son accent inimitable, avec sa manière de se jouer des mots et des phrases, de composer des musiques et des rythmes, la voix d’Albert Cohen formait une manière de chant, où alternaient le sourire et la gravité, l’anecdote et la profondeur, chant que seule la bande sonore est susceptible de restituer. Mais nous sommes convaincus que des pages qui suivent, si denses, si représentatives de cette parole mêlant l’art du conteur et la pensée élevée, se dégage d’entre les lignes comme un scintillement de vie: la présence extraordinaire d’Albert Cohen.

Le Passe-Muraille. Dossier Albert Cohen, septembre 1995.

— Votre vie et votre oeuvre sont exemplaires. Vous êtes considéré comme l’un des écrivains les plus éminents de notre temps, vos livres, Mangeclous, Le Livre de ma mère ou encore Belle du Seigneur, pour ne citer que quelques titres, sont d’incontestables chefs-d’oeuvre, et vous êtes à la fois célébré par les critiques et aimé du public. Avez-vous le sentiment d’avoir pleinement réussi votre vie ?

— Je suis content qu’on aime ce que j’ai écrit. Mais je vais vous faire un aveu. Ce dont je suis le plus heureux, ce n’est pas d’avoir écrit Solal, Mangeclous, Le Livre de ma mère, Belle du Seigneur ou les autres livres. Ce dont je suis le plus heureux, c’est d’être l’auteur de l’Accord international du 15 octobre 1946. Je vais vous dire de quoi il s’agit et vous comprendrez pourquoi je suis plus fier de cela que de tous les livres que j’ai écrits. Pendant la guerre, j’étais à Londres et j’étais conseiller juridique du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, composé de vingt gouvernements dont la Suisse. Et ce comité m’a chargé de préparer un accord très important pour les réfugiés privés de la protection d’un gouvernement. Et je ne vais pas allonger, mais j’ai eu le bonheur de créer, par cet accord, un passeport qui a changé complètement la vie des réfugiés apatrides, qui étaient de pauvres êtres. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient démunis de ce qu’un proverbe russe appelle l’homme. Ce proverbe russe dit que l’homme est composé du corps, de l’âme et du passeport. Or je leur ai donné un passeport qui les mettait, à l’époque, sous la protection du Comité intergouvernemental et, plus tard, sous celle des Nations Unies. Je leur ai donné un passeport qui ressemble tout à fait aux passeports officiels, c’est-à-dire qui, lors-qu’ils le présentent à un policier ou à un douanier, a un aspect de passeport fort convenable, fort officiel, alors qu’autrefois, ils n’avaient que le malheureux certificat Nansen, une pauvre petite feuille de papier.

J’ai le sentiment d’avoir fait beaucoup de bien à beaucoup d’êtres déshérités, qui sont de pauvres âmes, de pauvres corps, qui naviguent çà et là sans jamais savoir qu’ils sont chez eux. Eh bien maintenant au moins, ils ont le droit de voyager et de s’installer dans le pays qu’ils ont choisi, grâce à mon passeport.

— Quelle place, en fait, votre oeuvre tient-elle dans votre vie ?

— Voyez-vous, ça a commencé d’une manière tout à fait inattendue. J’étais à Genève. J’ai envoyé un jour une trentaine de pages à la Nouvelle Revue Française. Et alors j’ai reçu la visite de Jacques Rivière, le directeur de la Nouvelle Revue Française, qui est venu me demander de signer un contrat pour mes prochains livres. Je lui ai dit: je n’en ai pas, je n’en ai pas un seul !

— Vous n’aviez pas écrit auparavant ?

– Non. C’était la première fois que j’avais envoyé une trentaine de pages, intitulées Projections ou Après minuit à Genève. C’était une chose très courte. Et alors il m’a dit: écoutez, signez toujours, nous ne vous mettrons pas en prison si vous ne nous donnez pas les cinq ou six volumes que nous vous demandons de nous envoyer. Je lui dit: non seulement je n’ai pas de livre, mais je n’ai pas de titre ! Alors, il me dit: mettez n’importe quel titre, ça ne fait rien. J’ai mis: Rapides internationaux. Pendant de longues années — j’étais fonctionnaire à la division diplomatique du BIT —, je n’ai rien fait. Et puis un jour, simplement parce que la jeune femme qui était mon amie croyait que j’avais du talent, il a fallu que je m’exécute.

— Et vous avez écrit Solal.

— Alors j’ai écrit Solal.

— Lorsque vous avez écrit Solal, saviez-vous que d’autres romans suivraient, que Solal, votre héros, allait vivre cette épopée que vous avez fait cou-rir sur quatre romans ?

— Non, non, non… Je pensais: bon, j’en avais fait un. Et puis j’avais quitté Genève pour aller à Paris, pour diriger les répétitions d’une pièce de moi à la Comédie-Française. J’avais donc quitté le BIT, si bien que se posait la question du moyen de vivre. Alors Gaston Gallimard, qui aimait Solal beaucoup, m’a fait une rente ‘. Je me suis senti obligé, au bout d’un certain nombre d’années, parce qu’il m’a fait une rente en 1931 ou 32 et je ne lui ai rien donné. Très gentiment, en 1937, il m’a dit: écoutez, nous vous donnons une rente mensuelle, mais enfin c’est parce que nous attendons tout de même quelque chose. Alors en neuf mois, j’ai fait Mangeclous.

Il s’agissait en fait d’avances sur de futurs droits d’auteur.

— Comment le personnage de Salai est-il né ?

— Je n’en sais rien. Comme ça. Ce sont les mystères de la création. Il est né d’une nébuleuse inconsciente et fortement chargée d’affectivité.

— Vous ne vous reconnaissez pas dans Salai ?

— Absolument pas, absolument pas ! Solal ne serait pas comme moi marié avec ma troisième femme depuis trente ans et la considérant chaque jour comme étant ma fiancée. Solal n’aurait pas cette religion que j’ai de l’amour nuptial. Mais évidemment, il y a bien des choses… Tous les écrivains sont un peu le «il» de… Mais il y a des choses que je méprise en lui.

— Salai était en vous et il vous gênait, et inconsciemment…

— Peut-être, peut-être…

— Vous l’avez créé pour vous en débarrasser ?

— Peut-être. C’est un double, si on veut, oui. C’est très difficile. Et puis c’est gênant, parce que vous entrez dans un domaine un peu mystérieux… J’ai parlé de nébuleuse. Oui, l’envie d’écrire un livre commence vraiment comme un nuage affectif qui apporte une certaine odeur, une certaine odeur morale. C’est très vague ce que je vous dis, parce que c’est vague. On commence sans très bien savoir ce qui arrive. Je me rappelle avoir commencé Solal par un personnage qui n’a pas l’importance de Solal, qui est l’oncle de Solal. Eh bien il est venu comme ça, je ne savais pas pourquoi. Ecoutez, la meilleure réponse que je puisse vous faire, c’est que nous sommes tous des créateurs. Mais la plupart d’entre nous sont des créateurs la nuit quand ils dorment. Et quand j’écrivais Solal, ou quand j’ai écrit Belle du Seigneur, c’était un rêve éveillé. Si hier soir dans votre lit vous avez rêvé d’un enfant, il y a là des raisons que vous êtes seul à pouvoir découvrir. Eh bien dans le travail étrange, vraiment mystérieux, vraiment incroyable pour moi-même, de l’écrivain, il se passe la même chose: il rêve, mais il rêve éveillé, et en même temps Apollon est près de lui. Il n’y a pas seulement que Dionysos. Dionysos qui est l’enthousiaste, l’inconscient, celui, en somme, qui apporte toutes les richesse mais qui ne les voit pas. Apollon est celui qui voit et qui sait régler, qui sait arrêter le trop-plein. Or nous écrivons pour tant de raisons ! Nous écrivons pour nous rappeler des moments heureux, nous écrivons pour nous venger des moments malheureux. L’inconscient joue le grand rôle. L’inconscient, oui, et puis l’amour. Chaque personnage, s’il n’est pas aimé, ne sort pas. Même les personnages ridicules, ils ne vivent que si l’écrivain les aime. Et là j’ai dit le grand mot. Finalement toute l’activité d’un écrivain est une activité d’amour.

— Vous êtes né le 16 août 1895 à Corfou. Pensez-vous devoir beaucoup aux premières années de votre enfance, à la Grèce et à la communauté juive dans laquelle vous viviez alors ?

— Oh, sûrement ! Je suis resté à Corfou jusqu’à l’âge de cinq ans seulement. J’y suis retourné quand j’avais treize ans, et alors ça a été une très grande époque de ma vie. Ce mois que j’ai passé à Corfou m’a rempli de tous mes livres, m’a rempli de tous mes personnages. Ceux que j’appelle les Valeureux, ce groupe de cinq hurluberlus grandioses, eh bien c’est de là qu’ils viennent. Je n’ai vu personne, à Corfou, de ce genre, mais c’était dans l’air. Mon inconscient a flairé tout cela.

— Quels souvenirs gardez-vous de la Grèce, de Corfou ?

— D’abord la mer est extraordinaire de pureté et de transparence. Mais de ma famille, je garde certains souvenirs. C’était une famille patriarcale. Mon grand-père, ses enfants, ses fils lui baisaient la main. Les hommes mangeaient à table, les femmes étaient debout et servaient. Mon grand-père avait été le plus riche fabricant de savon. Mais en même temps, il était un puritain, et sa déconfiture est venue de ce qu’il fabriquait du savon très vilain, une simple boule difficile à manier. Ses enfants lui avaient dit qu’il fallait faire des savons plus faciles à prendre et surtout parfumés. Et il avait refusé, parce que c’était immoral.

— Qu’avez-vous ressenti lors-que vous êtes arrivé en France ? Vous vous en souvenez ?

—Je me rappelle avoir vu avec étonnement un tram et tâché de voir où était le cheval !

— Que représentait pour vous la France à cette époque-là ?

— Quand j’ai commencé à vivre en France, au bout de quelques années, je me suis pris d’un amour extraordinaire pour la langue. Mes camarades du lycée me disaient: toi tu es un étranger, tu n’écriras jamais aussi bien que nous… J’ai beaucoup aimé la langue. C’est une patrie pour moi. Vous savez, j’ai beaucoup de patries. J’ai la Suisse: c’est une patrie d’adoption. Je n’ai pas aimé la Suisse tout de suite, mais dès que j’y suis arrivé — qu’est-ce que j’avais, dix-sept ans ou dix-huit ans ? —, il y a des choses qui m’ont frappé. Le premier jour, en allant à l’université, le fronton de l’université: «Le peuple de Genève, en consacrant cet édifice aux études supérieures, rend hommage aux bienfaits de l’instruction, garantie fondamentale de ses libertés.» J’avais été vraiment très frappé par cela. Je venais de Marseille, qui est une ville un peu orientale. On n’y parle pas des garanties fondamentales des libertés ! Je me trouvais devant une Cité d’une noblesse qui m’étonnait. J’étais tout nouveau. Et je me rappelle une autre expérience encore, en passant devant le bâtiment électoral. Il y avait une inscription qui avait aussi frappé le jeune étranger qui était depuis quelques jours seulement à Genève: «Mon père en m’embrassant fut saisi d’un tressaillement — c’est de Jean-Jacques Rousseau —, fut saisi d’un tressaillement que je crois sentir et partager encore. Jean-Jacques, me dit-il, aime ton pays.» Et là l’étranger, sans véritable patrie, puisque je n’étais pas français, puisque j’étais né en Grèce, tout d’un coup a eu un sentiment de tristesse. Il n’avait pas auprès de lui un père qui pouvait lui dire: aime ton pays. Et ça a été le commencement très vague, très incertain d’une affection qui s’est renforcée aussi par un autre monument, où il y avait écrit: «Fils respectueux et reconnaissants de Calvin, mais réprouvant une erreur qui fut celle de son siècle, les Genevois élèvent à Michel Servet ce monument expiatoire.» J’avais été ému aux larmes. Je m’étais rendu compte que j’étais dans une république étrange. Je venais de Marseille, où on rigole, où, vous savez, enfin quoi: Panisse, etc…

— Marius, Fanny, César… Et je fais bien sûr allusion à Marcel Pagnol qui fut votre grand ami.

— Oui, grand ami, très grand ami… Ça aussi, ça m’avait frappé beaucoup, ces Genevois qui élevaient un monument expiatoire à Michel Servet… Une autre chose a renforcé cet intérêt. C’était à la brasserie Landolt, que vous connaissez je suppose. C’était un des premiers jours de mon arrivée. J’étais allé prendre un repas là, et puis je paie et je sors. Je vais le long du Jardin des Bastions, puis j’entends quelqu’un qui court derrière moi et qui dit: eh, monsieur ! monsieur ! Je me retourne. C’était un garçon de la brasserie Landolt qui m’apportait mon portefeuille. Je l’avais ouvert pour tirer un billet de cinq francs ou de dix francs, et puis par distraction je l’avais laissé sur la banquette. Là aussi, je me suis dit: tiens, c’est un pays où on rend les portefeuilles ! J’étais un peu épaté: ce garçon de café qui vient me rendre mon portefeuille, ces gendarmes qui sont si bien habillés, alors que les agents de police de Marseille ont toujours une cigarette à l’oreille, ont des rouflaquettes, n’est-ce pas ? Et là ces agents de police, ces facteurs, tous tellement «ordrés», comme on dit à Genève… Tout cela faisait pour moi. un tableau de quelque chose de nouveau et vraiment de très important. Mais ce qui m’a naturalisé le plus, bien avant la naturalisation juridique, c’était un grand homme peu connu des Genevois, qui s’appelait Paul Moriaud, qui était doyen de la faculté de droit de l’Université de Genève. Cet homme admirable m’avait pris en affection et il a été en quelque sorte mon professeur d’Helvétie. Après le cours, il me disait sou-vent ce qu’il y avait de beau dans cet ensemble de républiques, ce qu’il y avait de beau dans l’esprit suisse. Je ne vais pas vous le développer, vous le connaissez mieux que moi. Ainsi est venue, petit à petit, une affection grandissante, qui fait que je me sens de nationalité suisse et chose étrange: je me sens de nationalité suisse beaucoup plus hors de la Suisse qu’en Suisse. Il m’est arrivé souvent, à l’étranger, d’en-tendre dire du mal des Suisses: je les défends comme un vrai Suisse, comme un Suisse né Suisse ! Ici, je me sens tenu à une certaine réserve, n’est-ce pas ? Mais à l’étranger… Ah, justement, j’ai un autre souvenir. J’ai été naturalisé très tôt, parce que ma première femme était genevoise, alors je suis entré par une porte aimablement ouverte dans la nationalité suisse. Mais je vous parlais de ce patriotisme bizarre. Je dis bizarre parce que je m’appelle Albert Cohen, je suis né à Corfou, donc je n’ose pas trop parler de ce patriotisme. Pendant la guerre, à Londres, j’écoutais la radio, tout d’un coup j’entends un chant suisse, un chant des montagnes, je crois que c’était: «Les armaillis des Colombettes de bon matin se sont levâ». Et je me suis mis à pleurer. A pleurer. Et voilà: je suis donc un Suisse d’adoption. Mais je crois pouvoir dire: je suis suisse. Ceci n’empêche que j’ai d’autres patriotismes. J’ai le patriotisme français. Je considère la France aussi comme ma patrie, parce qu’elle est la patrie de ma langue, et puis parce que j’y ai vécu, et parce que j’y ai des amis. Et enfin je suis un Hébreu cent pour cent aussi. On me dira: il y a bien des nationalités mélangées là-dedans. Mais je vous dis: n’aimez-vous pas votre père et votre mère, et votre femme, et votre enfant ? Quand on n’a pas un coeur étriqué, on peut avoir plusieurs amours. Et moi, mes amours, je vous les ai dits, il y en a trois en tout cas. Et Israël n’est pas le moindre.

— Vous n’avez jamais pensé que vous pourriez aller vous installer en Israël ?

— Voyez-vous, je suis né un peu trop tôt. Si j’avais eu trente ans lorsqu’on a créé l’état d’Israël, certainement je serais allé. On m’avait proposé certain poste responsable en Israël. C’était trop tard. Voilà, c’est bizarre qu’on puisse se dire patriote suisse, patriote français et patriote israélien. C’est mon affaire.

— Que représente pour vous, dans votre oeuvre, Le Livre de ma mère qui est, on peut le dire je crois, un peu différent des autres ?

— Le Livre de ma mère, je l’ai écrit pour deux raisons. D’abord parce que ma femme, qui est ma troisième femme et que j’ai épousée alors que ma mère venait de mourir, ne l’a pas connue, puisque ma mère est morte en France occupée et que moi j’étais en Angleterre. Et parce qu’elle ne l’a pas connue, j’ai voulu la lui faire connaître. Et pour ça j’ai écrit le livre. Tous mes livres, d’ailleurs, ont été écrits pour une femme. Le Livre de ma mère a été écrit pour ma femme: je voulais qu’elle sache qui elle était. Je l’ai écrit aussi pour une autre raison: pour la venger. Pour venger ma mère. Pour la venger de moi. Parce que je n’ai pas toujours bien agi avec elle… Il se trouve que j’ai reçu beaucoup de lettres de fils qui me remercient et de mères qui me remercient parce que leur fils ont changé. De cela, oui, je suis à peu près aussi fier que de mon passeport pour réfugiés.

— Pourquoi, dans vos livres, les hommes n’aiment-ils que des femmes qui ne sont ni libres, ni juives ?

— C’est une erreur qu’ils font ! Je n’y peux rien, c’est comme ça.

— Il y a une raison profonde…

— Ils ont tort, parce que cette insistance de vouloir vaincre… Voilà, le mot m’est sorti: vain-cre. Au fond tout cela est relié peut-être à ce que j’ai raconté de ma vie, et qui est tout à fait vrai, dans le livre intitulé Ô vous, frères humains. A dix ans, l’en-fant juif que j’étais a rencontré la haine et il en a été profondément blessé. Or nous avons tous besoin de communion, de nous sentir proches les uns des autres. A ce moment-là, j’ai eu le sentiment que j’étais en dehors, que j’étais chassé. Bien sûr, j’ai eu l’amitié de Marcel. Ce n’était pas assez pour moi… Ça a joué un très grand rôle, ce que je raconte dans Ô vous, frères humains. Vous vous rappelez le thème…

— Il faut peut-être le rappeler. En fait, c’est un camelot qui vous a insulté.

— Je sortais d’un cours pour cancres en arithmétique, c’était en été, en août, et c’était le jour de mon anniversaire. J’étais tout ravi d’entendre ce camelot parler le français, il avait l’accent parisien, ça me paraissait le summum de la France, et je m’étais dit: je vais lui acheter trois bâtons de détacheur, pour me faire bien voir. Et puis comme il parlait très bien, je jouissais de la manière dont il parlait, je regardais à droite et à gauche pour voir si on admirait autant que moi, bref j’étais en état de communion, j’étais heureux d’être avec ceux qui comme moi se délectaient d’entendre ce camelot à l’accent parisien. Et alors que je me préparais à sortir mes pauvres petits francs pour acheter non pas un mais trois bâtons de détacheur universel pour me faire bien voir de ce camelot à l’accent parisien, tout d’un coup je le vois qui s’arrête de parler, qui me regarde, et à ce moment-là, je suis effrayé par son sourire, qui découvrait deux canines, deux méchantes canines. Et il me dit: «Toi tu es un petit youpin, etc, etc… j’ai l’oeil américain, je reconnais, ton père est de la finance internationale, tu viens manger le pain des Français, etc…» Nous connaissons ça, nous les Juifs: tu viens manger le pain des Français. «Va–t-en ! va voir à Jérusalem si j’y suis.» Je me rappelle que j’ai essayé de sourire. J’ai honte de ça: essayer de sourire. C’est-à-dire de l’influencer, de lui dire: enfin, je sais que c’est une farce, on est de bons amis, vous voulez rire. Pas du tout. Il a levé la main, il m’a montré le chemin que je devais suivre, c’est-à-dire le chemin du départ. Tu n’en es pas. Et dans ce petit groupe qui était là à écouter le camelot, aucun n’a défendu le petit enfant de dix ans. Et le petit enfant de dix ans est parti tout seul, se sentant tellement réprouvé, tellement lépreux. Pourquoi est-ce qu’on me faisait ça ? J’étais gentil. Pourquoi est-ce qu’on me chas-sait ? Qu’est-ce que je lui avais fait ? Quand je suis rentré chez moi, à la maison, très tard, j’ai expliqué à mes parents ce qui était arrivé, et mes parents ont pleuré en regardant ce petit enfant qu’ils avaient mis au monde et qui déjà connaissait la haine. C’était un spectacle qui pouvait faire rire un antisémite… Ce qui s’est passé après, c’est que j’ai décidé de ne plus sortir. C’était en été, il n’y avait pas d’école pour me forcer. Je me suis dit: je ne sors plus. On ne veut plus de moi. Je commençais de devenir fou. On ne veut plus de moi. Alors je ne sors plus. Et ma mère a essayé de lutter contre cette espèce de folie qui m’est venue. Il n’y a rien à faire: j’ai voulu qu’on baisse les stores, pour que je ne voie pas dehors, pour que je ne voie pas les murs… Parce que j’avais aperçu toutes sortes de «Mort aux Juifs» dans les rues, avant je n’avais pas remarqué. Il ne faut pas oublier que c’était la période de l’affaire Dreyfus, on était très excité.

— Oui, c’était en 1905.

— C’est ça. Il y avait même, je me rappelle, dans une épicerie, un apéritif intitulé «L’Anti-juif». Vous voyez jusqu’où ça allait ! Alors je me suis dit: puisque la France ne me veut pas, j’aurai ma petite France à moi, ce sera ici, cette chambre. Je ferme les volets pour ne pas voir le dehors, j’ai des livres français, j’ai des livres de Zola, j’avais un tas de livres, et ça sera ma petite France à moi. Je ne veux pas sortir. Ma mère, épouvantée, mon père, épouvanté, ont fini par comprendre qu’il valait mieux me laisser pendant quelque temps comme ça. Alors je suis resté dans ma chambre. Ne plus vouloir sortir. Et en compagnie de mes amis les grands écrivains français. Tout ça faisait ma petite France à moi, où il n’y avait pas d’inscriptions, où il n’y avait pas «Mort aux Juifs», où il n’y avait pas de camelot. Seulement cette cérémonie de vivre dans ma petite France à moi n’a pas pu durer longtemps: il a fallu retourner au lycée. Au lycée, j’ai rencontré Pagnol, c’était pas mal ! Ça a été beaucoup. Mais c’est resté très profond en moi, ce sentiment à moitié conscient, et parfois tout à fait conscient, que je n’en étais pas. Alors il est possible que ce soit ce qui m’a dirigé vers le royaume des femmes où, même si tu es fils d’Israël, si elles t’ai-ment, elles cessent d’être antisémites. Je suis devenu citoyen du royaume des femmes, presque en ne le voulant pas, parce que là je rencontrais de la gentilles-se, de l’amitié. En 1911, je n’a-vais que seize ans, j’ai conquis une cantatrice ! Une cantatrice assez connue à Marseille… Eh bien ça me remplaçait ce que j’aurais préféré: un compagnon-nage masculin, avec des amis qui ne détestent pas les Juifs. Parce que toutes les femmes que j’ai connues dans ma vie ont été philosémites, évidemment ! Et cela explique peut-être Belle du Seigneur.

— Est-il aujourd’hui encore très difficile d’être juif ?

— Non. D’abord parce qu’on a l’habitude, vous savez. Mes compatriotes hébreux, en Israël, ont montré que le Juif n’est pas seulement un financier. Les raisons pour lesquelles l’argent a été leur seule possibilité sont connues: on ne voulait pas d’eux comme paysans, on ne voulait pas d’eux dans tel ou tel métier, on ne voulait pas d’eux comme professeurs d’université, etc… Je parle du Moyen Age. Mais ils ont montré tout de même en Israël qu’ils peuvent être d’aussi valeureux guerriers que n’importe quel autre peuple. Ils ont montré qu’ils sont des constructeurs. Ils ont montré quoi ? Qu’ils sont pareils, qu’ils ne sont pas plus mal que les autres.

— Pensez-vous que l’homme, un jour, saura ne plus haïr ? Et je vous pose cette question parce que je pense à cette phrase que j’ai relevée dans O vous, frères humains: «Vous qui pour si peu de temps remuez, (…) bornez-vous, sérieux enfin, à ne plus haïr vos frères en la mort.»

Voyez-vous, vous soulevez ici la question, qui pour moi est peut-être la plus importante, de ce qu’on appelle l’amour du prochain. Comme je suis un Hébreu très respectueux de ses livres saints, comme dans le Lévitique, chapitre 18 verset 17, il est dit: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même», c’est la plus grave question qu’un homme puisse se poser et essayer de résoudre. Voilà. C’est très beau de parler de l’amour du prochain. Mais je crois qu’il y a une immense erreur dont il faudrait se débarrasser. Peut-on raisonnablement penser que je doive aimer n’importe quel prochain dès que le rencontre autant que j’aime ma fille, autant que j’aime ma femme, autant que j’aime certains de mes amis, autant que j’ai aimé ma mère ? Il y a là quelque chose que mon esprit refuse. Le véritable amour, c’est de préférer l’être aimé à soi-même, de craindre sa mort autant que la mien-ne, puisqu’elle ne sera plus avec moi. Ça c’est l’amour véritable.

J’écoute avec beaucoup de respect et de sympathie tel prêtre catholique ou tel pasteur parler de l’amour du prochain, mais je n’arrive pas à être convaincu que c’est possible. J’ai essayé. Et je me suis rendu compte qu’il y avait une part de comédie en moi dont j’étais coupable. Et que je humais le parfum de ma supériorité morale en aimant alors que je n’aimais pas vrai-ment, vraiment sérieusement, parce que celui que j’aimais tellement, s’il m’avait demandé à ce moment-là la moitié de ce que je possède, est-ce que je le lui aurais donné ? Non. Mais si un être que j’aime vraiment me demande la moitié de ce que je possède, je le lui donnerai. Et pourtant il y a là quelque chose de très important dans ce qu’on appelle l’amour du prochain. Ce qu’il faut, même en dehors de la religion, ce que même l’athée doit pratiquer, ce n’est pas l’amour du prochain: c’est la tendresse de pitié. Là tu peux être tout à fait sincère en ayant cette tendresse de pitié pour tout prochain que tu rencontres. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, dont la plus importante est qu’il est condamné à mort et qu’il connaîtra les angoisses de l’agonie et que ses mains accrocheront peut-être sa pauvre chemise de nuit pour essayer de respirer encore une fois avant de mourir. Vous ne pouvez pas ne pas avoir une sorte de pitié, et quand il y a pitié il y a tendresse pour le condamné à mort que chacun de nous est, et condamné à maladies, et condamné aux agonies. Je comprends que cela puisse être un sentiment parfaitement sincère et parfaitement respectable, mais que l’on n’appelle pas cela l’amour. Parce que moi, je sais ce qu’est l’amour, c’est tout à fait autre chose, c’est beaucoup plus important.

— Dans Ô vous, frères humains, vous avez longuement parlé de la mort et de sa dame d’honneur, l’agonie. Pensez-vous souvent à la mort ?

— Mais depuis mon enfance ! J’ai été un fils vraiment difficile pour ma pauvre mère, parce que non seulement je pensais à la mort, mais j’avais une hantise d’être enterré vivant. Alors j’avais dit à ma mère: si jamais je meurs, ça ne sera peut-être que les apparences de la mort. Vous voyez, j’étais un petit peu bizarre. Alors j’avais demandé à ma pauvre maman de me tirer des coups de revolver ensuite, pour être bien sûr… C’est comique. Oui, il y a une chose comique parce qu’ensuite je m’étais dit: non, ne nous dépêchons pas de mourir. Dans l’éventualité d’une mort apparente, je vais faire un testament, et je vais dire: je demande qu’on m’enterre non pas sous terre, mais dans une petite cabane, avec un téléphone. Parce que je me disais: comme ça, si je suis seulement en catalepsie, quand je me réveillerai, j’irai au téléphone et je téléphonerai qu’on vienne me chercher. J’étais déjà fou.

— Faut-il se préparer à mourir ?

— Oh, nous nous préparons tous à mourir.

— Mais faut-il apprendre à mourir ? Peut-on apprendre à mourir ?

— Pour moi, ce qui est difficile, c’est de penser que ma femme, qui est beaucoup moins âgée que moi, restera pendant peut-être beaucoup d’années sans ma présence. Et comme elle a toutes sortes de qualités, y compris celle d’être naïve et sans défense, j’ai peur pour elle. Et c’est cela qui est le plus douloureux pour moi: non pas ma mort, mais sa vie solitaire.

— Vous croyez à l’au-delà ?

— Maudite intelligence ! Ça serait tellement bon d’y croire. Mais c’est niais. Et de grands esprits y croient, parce que leur peur d’une mort éternelle est plus grande que leur intelligence. Alors un Pascal, probablement, a cru en la vie éternelle. La peur de la mort nous fait croire en beaucoup d’«incroyabilités». Comme sont enviables certaines femmes qui disent: je me réjouis d’aller retrouver mon cher mari. J’en ai entendues, de gentilles vieilles dames très religieuses, qui se réjouissaient de mourir, parce que c’était là qu’elles allaient vivre éternellement.

— Souhaitez-vous vivre le plus vieux possible ?

— Ah bien sûr ! Ma femme me dit: je vous fais centenaire. Je souhaite vivre longtemps, parce que je voudrais écrire encore. Quelquefois je me dis: à quoi bon maintenant, ça va bien, ça suffit ! Pour rien tout ça, pour rien, pour rien. Qu’est-ce qu’il y aura de Shakespeare ou de Ho-mère ou de Balzac dans cent mille ans ? Or il y aura cent mille ans, il y aura deux cent mille ans, il y aura trois cent mille ans…

— Est-il très difficile de vieillir, Albert Cohen ?

— Certains oublis… On oublie tout d’un coup un mot. Ça, c’est très insultant. J’ai bientôt 83 ans, mais il y a beaucoup de joie en moi encore, une faculté de bonheur très grande, un goût très grand d’écrire, de fumer, mais ça m’est interdit. Franchement, je ne vois pas une grande différence. Je me sens plein de gaieté enfantine.

— Aimeriez-vous avoir vingt ans aujourd’hui ?

— Je les plains, ceux qui ont vingt ans, qui se dirigent vers un monde vraiment effrayant. Mais bien sûr que j’aimerais avoir vingt ans ! J’aimerais avoir toujours vingt ans. Nous tous aime-rions vivre toujours.

— Pensez-vous que la vie ait un sens ?

— Ait un sens ? Ce que je peux vous dire, c’est une chose que beaucoup de mes amis ne comprennent pas: je révère profondément le Dieu d’Israël auquel je ne crois pas. Je vais à la synagogue, quand ma santé me le permet, et j’y suis, moi l’incroyant, le plus respectueux, le plus concentré de respect de tous les assistants. Et quand la sainte Loi qui fut révélée à notre maître Moïse passe, je suis aussi ému et aussi religieux que le plus vraiment religieux, alors que je ne le suis pas, alors que je ne crois pas. J’ai ce mélange étrange d’athée profondément religieux.

— Profondément mystique ?

— Oui: mystique. J’ai une passion pour la Loi, j’ai une passion pour les Dix Commandements. Et lorsque, à la synagogue, le samedi, jour saint du sabbat, on passe les rouleaux des Cinq Commandements parmi les fidèles, et les fidèles à ce moment-là font un geste de salutation, de respect, et baisent la main qui a touché les rouleaux de la Loi, eh bien moi qui suis un incroyant, je suis à ce moment-là le plus croyant des fidèles, et ému, et profondément ému, parce qu’il n’y a rien de plus grand que la Loi, la Loi morale, la Loi de Moïse. Vous comprenez, ce que j’admire dans Dieu, c’est la création de mon peuple. Mon peuple n’est pas l’élu de Dieu, mais Dieu est l’élu de mon peuple. Et moi, le Dieu d’Israël, je vois en lui simplement une projection, vers le ciel, de ce qu’il y a de plus pur dans le peuple d’Israël: le tempérament prophétique. Alors je révère un Dieu auquel je ne crois pas. Je suis un religieux athée.