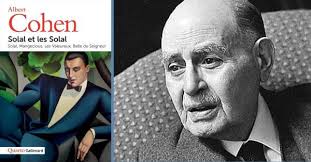

Albert-bouche-d’or, Chambellan du discours

Quand Nicolas Bouvier célébrait le conteur Cohen, Capitaine des Histoires…

Dans la vie comme dans les contes, les choses les plus succulentes nous parviennent souvent par des chemins détournés: c’est un patron de bar ukrainien rencontré au Japon qui m’a signifié que j’avais à lire Solal toutes affaires cessantes et m’a, au retour, prêté son exemplaire enveloppé de vertigineuses malédictions pour les cas de perte, escamotage frauduleux ou détérioration. Il y a sept ou huit ans de cela. J’étais malade lorsque j’ai entrepris cette lecture, bientôt interrompue par des voisins de chambre qui s’inquiétaient de mon état parce que, au fil des pages, je laissais échapper sans du tout m’en rendre compte une sorte de râle de plaisir. Ce râle approbateur, on peut l’entendre dans tout le Moyen-Orient lorsque l’auditoire d’un conteur en plein vent est foudroyé par le moelleux d’un adjectif ou surpris par une image qui lui perce le coeur. Jusqu’à la fin du récit, comme les vizirs des Mille et une Nuit, je me suis senti fondre de satisfaction et d’émoi tant j’avais l’impression d’avoir connu ces aubes céphaIoniennes, ces palabres à midi, et vécu cet amour moi-même.

«Toi qui as lu, je te salue et je te souris», était-il écrit au dernier paragraphe. J’étais tombé sur un écrivain-conteur, aubaine exceptionnelle dans la littérature d’expression française.

Faut-il ajouter «conteur oriental»? Je ne crois pas, c’est un pléonasme: un conteur est presque nécessairement oriental et les trop rares écrivains en français à mériter ce titre (je pense à Nerval, Gobineau, Panait Istrati, Cingria, Louis Gaulis) sont tous tributaires de l’Orient par leur origine, leurs séjours, ou de longs voyages. Peut-être cette mauvaise fortune du conte dans nos lettres est-elle l’effet d’une confusion chez nous déjà ancienne entre ce qui est oriental et ce qui est incroyable. Le voyageur Jean de Mandeville, dont les calembredaines eurent au Moyen Age autant de succès qu’aujourd’hui Papillon, est déjà tombé dans ce travers en ajoutant exprès de l’invraisemblable aux anecdotes que Strabon s’était, lui, contenté de rapporter dans un ton de perplexité honnête. Plus tard, au XVIIIe, on a bien cru à tort que le conte était un mode littéraire mineur et exotique que l’on pouvait, taillé au goût du jour, purgé de sa truculence et saupoudré d’une sorte d’extravagance abstraite, utiliser pour embarrasser les puissants, ou distraire les oisives sans incommoder leur nez puisque les ogres ont toujours l’haleine fraîche et que les bottes de sept lieues n’ont pas d’odeur.

Or le conte n’est rien de cela. C’est la principale expression populaire et poétique d’une immense région privilégiée qui n’est pas l’Orient proprement dit mais, pour moi, commencerait à l’est de Trieste ou de Naples et s’étendrait jusqu’à l’Inde mogole. Région où six villes au moins s’arrogent le titre superbe de «Mère des cités»; où autant de vergers (certains très petits) pré-tendent avoir abrité l’Eden; où une vingtaine de nations énormément bavardes et affamées de controverses ont pendant des millénaires confronté leurs traditions, leurs recettes et leurs folklores; où l’on mémorise d’au-tant plus que l’on écrit moins; où la subtilité du discours n’est pas le fruit de l’éducation mais s’acquiert par la plante des pieds; où l’on trouve des porte-faix pédants, des querelles dialectiques au sujet d’une pastèque, et des séminaires de mendiants où l’on spécule sur la nature de l’âme; où un vocabulaire aiguisé, foisonnant, savoureux est souvent le meilleur Sésame et le meilleur «moyen de parvenir»; un monde où le verbe est roi. Plutôt qu’une histoire à «suspense» le conte est la somme de ces talents anonymes, un inventaire émerveillé du monde, et le conteur un interprète mieux relié et plus efficace que l’écrivain de chez nous.

De ce pouvoir du conteur, voici deux exemples choisis à l’ouest et à l’est d’Eden:

P.-J. Toulet rapporte que sur une place de Catane, un prédicateur en plein vent voyant son public l’abandonner au profit d’un marionnettiste a fini, à bout de patience, et quelque peu mortifié, par brandir le crucifix sur son maigre auditoire en criant «Ecco anche un Pulcinella» (c’est aussi un Polichinelle — entendez: celui-ci aussi savait divertir par des histoires).

Dans la chronique d’une de ces petites cours timourides où, au XIII’ siècle, fins diseurs et trousseurs d’épigrammes faisaient la loi, on trouve ce bref requiem pour un courtisan disgracié: «Ensuite de son chagrin, ses paroles ayant perdu tout leur sel, chacun se détourna de lui et bientôt il mourut.»

Grâce à sa brève enfance céphalonienne et à la nostalgie qu’il en a gardée, grâce aux séjours qu’il a faits par la suite à Alexandrie et surtout au travail acharné de la longue maturation genevoise, Albert Cohen a mis dans son langage assez de sel, de miel aussi (il faut les deux) pour être définitivement à l’abri d’une aussi triste fin. Je suis certain que si un destin imprévu ne l’avait conduit dans notre ville froide et raisonnable, nous le trouverions établi «Albert Chrysostome, Chambellan du Discours et Capitaine des Histoires» dans le haut (c’est moins venté) de cette ruelle d’Or où il a laissé la moitié de son coeur. Je le vois bien, en redingote tilleul à revers ponceau, un brin de mimosa sur l’oreille, décrire la cure de Cologny, le Palais de Versailles, les turpitudes de la grande diplomatie à un public dodelinant de plaisir entre les couffins d’oignons et interrompant son récit pour s’écrier: «Ah ! délices, ah! les scélérats, ah ! l’unité du monde». Si de là, nous regardons maintenant vers le bas, nous allons voir cette ruelle d’Or, telle que Cohen nous l’a si merveilleusement décrite.

Avant de faire aller son cheval, le cocher du grand rabbin prenait les rênes, fermait les yeux de volupté, se penchait en arrière, exhalait l’ordre. Va, fils de la cavale, disait-il. La vieille au réchaud souriait à ses malheurs ou aux morceaux de mouton qui cuisaient sur la braise. Une jeune servante enfonçait son sourire dans une grenade. Queues des chemises sortant des culottes fendues derrière, des enfants suivaient un vendeur de scarabées attachés à un fil et volant en rond. Des mouches s’abreuvaient aux yeux du mendiant aveugle, et sur sa joue des moustiques précautionneux tâtonnaient, se trompaient, hésitaient avec tant de fines clarines. Sur le pas de sa porte une adolescente pilait dans un mortier. Sous l’oeil charmé et sévère du client à tête de rat, un petit cireur s’effrénait sur les bottines couleur de safran, remettait de la crème, faisait briller de nouveau, raffinait, puis se grattait le ventre et admirait son oeuvre étincelante.

Un petit âne chargé de caroubes allait de mauvais gré.

Un plus grand le suivait, porteur d’un paysan chrétien juché en amazone, jambes ballantes. Un innocent vendait des billets de loterie. Au loin, la sirène d’un bateau lançait sa lamentation de folle.

Des pigeons circulaient vertueusement, moraux en leur jabot, leurs sottes têtes scandant leur marche. Une grosse enceinte, fière porteuse de son ventre et d’une dinde à rôtir, allait majestueusement vers le four du boulanger. De l’école de Talmud sortaient les glapissements d’un enfant bâtonné. Encadré par deux bergers redoutables au crâne tondu et aux moustaches tombantes, un moins grec en toque noire et chignon passait, sa main retroussant sa robe. Penchées à leurs fenêtres, des commères enturbannées de vert et de rose s’injuriaient ou se souhaitaient des bonheurs, haines et gracieusetés s’entrecroisant.

«Ô bâtarde adultérine ! — Ô progéniture de Satan ! — Et toi, lieutenante de Satan ! — Que tes mamelles se flétrissent ! — Et toi que ton lait aigrisse ! — Un cancer à tous tes orifices ! — Que dé pauvreté et de faim tu manges tes yeux ! — Et toi, que tu reçoives le double de ce que tu me souhaites ! — Ô Maître du monde, juge-la ! — Une bonne journée pour vous, dame Rachel ! — Et sur vous la bénédiction, digne Esther ! — Qu’une noire maladie t’emporte, maudite, mais lente-ment afin que tu souffres ! — Et toi, vilaine, que tu vives cent ans mais aveugle et que tes enfants te refusent le pain ! — Sache que j’ai un plus mauvais oeil que toi, si je veux ! — Que ton mauvais mil se porte sur toi et t’aveugle ! — Puisses-tu crever dès demain ! — Puisses-tu pourrir avant de crever ! — Je mangerai des bon-bons à ton enterrement ! — Excréments sur la tombe de ton père ! — Ruth chérie, gracieuse et de bonnes moeurs, par bonté, aurais-tu un peu de farine à me prêter, mon embarras de mari n’a pas pensé à m’en rapporter ! — Toute ma maison est à toi, ma rose !» (Les Valeureux)

A ces échanges de propos amènes, à ces menus négoces et petits métiers si mal connus chez nous, j’aimerais ajouter celui-ci que j’ai vu exercer une fois aux abords d’un bazar afghan: un forain possède pour tout bagage une grosse loupe cerclée de cuivre qu’il nettoie quand il le faut avec de la salive et un pan de sa chemise. C’est tout son fond de commerce cette loupe, et il la loue un petit moment aux flâneurs soucieux de se dépayser en changeant d’échelle et en considérant à travers cette machine les petits objets qu’il leur propose — un coquillage, un scarabée — ou simplement l’énorme couture de leur babouche ou la coupure béante qu’ils se sont faite le matin même au pouce. Comme le conteur, il est marchand d’admiration.

Rapprocher ou éloigner, diminutifs ou superlatifs sont un des artifices du conteur pour embrasser et sublimer le plus de réalité possible. Comme il apparaît très fort dans la citation qui précède, le langage du conte est unificateur: par comparaisons ou délire énumératif, par généalogies continuellement invoquées, par bénédictions, flatteries ou invectives, par ubiquité du récitant grâce aux tapis et coches volants, le conteur établit entre passé et présent, entre les êtres et les choses un réseau serré de rapports, de connivences, d’échos et de reflets qui font que petit à petit, l’univers entier est, pour la délectation de l’auditoire, pris par le miel du langage dans une sorte de nougat.

Ce pouvoir n’est bien sûr qu’un des aspects de l’immense talent d’Albert Cohen puisque face au conteur qui réunit on pourrait dresser le romancier qui sépare et qui tranche. Face aux Valeureux, Solal, face au cocon céphalonien, la quête et la dégradation d’un destin particulier. Le plus grand mérite d’Albert Cohen est peut-être d’avoir su réconcilier ces deux aspects de lui-même; attelant jour après jour le conteur et le psychologue à la même besogne, il a fini par nous offrir une pelisse fourrée des deux côtés.

Dans la vie comme dans les contes, les conclusions heureuses se font parfois attendre. Nous saluons dans le succès d’Albert Cohen un épisode réjouissant du conte dont il est par patience, fidélité et surtout tendresse, devenu le héros. Nous souhaitons à ce conte un déroulement propice qui, pour employer le langage de Mangeclous, garantisse à ses personnages «grand bouillonnement de cervelle et ferveur de coeur, gloire immense, drachmes assurées et nourritures délicieuses».

N. B.

(Le Passe-Muraille, Dossier Albert Cohen, Septembre 1995)