À la vie à la mort: littérature

Retour à Louis Guilloux et Albert Camus

réunis par une amitié libertaire,

par Alain Dugrand

« Le 4 janvier 1960, Louis Guilloux s’effondre. Il vient d’apprendre la mort accidentelle d’Albert Camus, son ami, son copain (nous dirions : son pote) ; il part immédiatement pour Lourmarin. Il avait toutes les raisons de penser qu’il mourrait le premier, lui de presque quinze ans l’aîné de celui qu’il n’appelait plus qu’Albert ; l’absence définitive sera blessure irrémédiable. »

Ces lignes figurent en ouverture de la préface que livre Agnès Spiquel-Courdille à cette correspondance Camus/Guilloux (1945-1959).

Qui ignore Louis Guilloux ne mérite pas de savoir lire. Fils d’un cordonnier socialiste de Saint-Brieuc, Guilloux (né en 1899) publie La Maison du peuple (1927), un récit lourd des espoirs de la classe ouvrière au début du siècle. Avant-guerre, encore, il donne Le Sang noir (1935), un roman puissant qui marquera les générations. On dira de Saint-Brieuc et des siens que Guilloux s’en est fait le Dickens. Dans les centaines de feuillets du Jeu de patience (1949) on rencontre l’éblouissement, ce ton Guilloux auquel on ne peut résister, un style simple, chaleureux, qui s’enfle dans l’épique souvent.

Telle est la vie de Guilloux, langueur et révolte, défilés de protestation, lock-out des ateliers, Espagne républicaine, où le Guilloux du « Secours Rouge », ami de Max Jacob, tend ses deux mains aux réfugiés d’une Espagne trahie par les belles âmes.

Madrid, Barcelone, CNT, Fédération anarchiste ibérique, fameuse FAI, la tuberculose de l’un comme de l’autre noueront des liens de tendresse, l’amitié Guilloux-Camus.

Né en 1913, en Algérie département français, Albert est orphelin. Son père, Lucien Camus, est mort à Saint-Brieuc d’une blessure reçue dès le début de la boucherie des batailles de la Marne. Transporté du front vers l’arrière, le grand blessé est soigné au lycée de Saint-Brieuc, où étudie le jeune Guilloux, 14 ans. A 17 ans, à la bibliothèque municipale du chef-lieu, celui-ci entre en amitié pour la vie avec Jean Grenier. Le condisciple, plus tard à Alger, sera le maître de l’élève Albert Camus en classe de philosophie. Combinaison des origines, des hasards, la littérature, de fait, rassemblera les trois hommes jusqu’à la fin tragique du plus jeune.

Tout commence le 29 avril 1945. Jean Grenier, prof de philo, écrit à son « pays » Guilloux. Il le prie, jeune marié, de rechercher la sépulture de son propre beau-père au cimetière de Saint-Brieuc. De même, peut-il localiser le tombeau de Lucien Camus, père de son élève ? Guilloux lui répond : « Dans le carré des soldats, j’ai trouvé la tombe de Camus Lucien, appartenant à un régiment de zouaves, mort le 1er octobre 1914. Est-ce cela ? Si oui, tu peux dire à Camus que cette tombe est extrêmement bien entretenue (comme toutes les tombes de soldats, d’ailleurs) par le Souvenir français. Si ce n’est pas cela, dis-le-moi, je retournerai au cimetière. Sur cette tombe sont plantés des fuchsias, qui commencent aussi à fleurir. »

L’été suivant, Camus et Guilloux pour la première fois font connaissance en métropole. Une correspondance se noue, intense.

7 décembre 1945. « Cher Guilloux, merci de votre lettre et du ‘Bakounine’. J’ai regretté de ne pas vous avoir vu à Bougival. Mais je sais que rien n’est facile en ce moment. Je suis heureux, très heureux de ces commencements d’amitié. J’ai cent raisons de me sentir près de vous, et j’espère que la vie me permettra de vous le prouver. Confession (le texte de Bakounine) est un document extraordinaire. L’explication que donne le traducteur est tout à fait insuffisante. C’est bien plus compliqué que cela, et j’y réfléchis, sans parvenir à trouver d’interprétations satisfaisantes. »

Pour la revue Caliban en 1948, Camus donne un avant-propos à La Maison du peuple de Guilloux. (Extrait) : « La pauvreté, par exemple, laisse à ceux qui l’ont vécue une intolérance qui supporte mal qu’on parle d’un certain dénuement autrement qu’en connaissance de cause. Dans les périodiques et les livres rédigés par les spécialistes du progrès, on traite souvent du prolétariat comme d’une tribu aux étranges coutumes, et en parlent alors d’une manière qui donnerait aux prolétaires la nausée, si seulement ils avaient le temps de lire les spécialistes pour s’informer de la bonne marche du progrès… De la flatterie dégoûtante au mépris ingénu, il est difficile de savoir ce qui, dans ces homélies, est le plus insultant. Ne peut-on vraiment se priver d’utiliser et de dégrader ce qu’on prétend vouloir défendre ? Faut-il que la misère, toujours, soit volée deux fois ? Je ne le pense pas. Quelques hommes au moins, avec Vallès et Dabit, ont su trouver le seul langage qui convenait. Voilà pourquoi j’admire et j’aime l’œuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle, et qui lui restitue la seule grandeur qu’on ne puisse lui arracher, celle de la vérité. »

Rassemblé par Lou Marin, Albert Camus et les libertaires (1948-1960) dessine un être conforme à sa nature profonde, ses indignations, son inquiétude, ses impulsions. Révolté, Albert comme son aïeul tient l’auteur de Guerre et Paix en leçons de vivre. Ainsi Guilloux évoquera le grand Russe dans une note du 22 novembre 1953 : « Albert reste tolstoïen, comme il l’a toujours été. Parlant de Tolstoï, il dit : papa, ou le grand-père. Récemment, déjeunant dans un restaurant près des abattoirs, il me disait que, dans ces cas-là, il éprouvait toujours une grande gêne qui lui venait surtout de la « quantité » de viande qu’on servait aux clients. Chacun avait, dans son assiette, de quoi nourrir une famille, ‘’j’avais honte devant les garçons’’. »

Lecteur de Bakounine puis de Victor Serge, comme Lou Marin l’indique, le goût de Camus vitrifie les conformistes d’aujourd’hui, ceux qui ont renoncé à leur jeunesse, curetons défroqués, paléo-staliniens hier, ceux dorénavant qui gomment leur enfance. Albert Camus est ami, familier d’une indépassable revue, La Révolution prolétarienne, du syndicaliste révolutionnaire Alfred Rosmer ; à Paris, avec les typos aux marbres de Combat, des hebdos anti-autoritaires, des meetings, il fréquente nombre de libertaires, français, catalans, argentins, colombiens, andalous, tous lecteurs de la revue antistalinienne de Monatte, là où Simone Weil, combattante anarchiste, livre les récits cruels de l’écrasement de la révolution espagnole.

Poitrinaire, à l’instar de Guilloux, Orwell et Panaït Istrati dont il est familier, Camus demeura fidèle au socialiste syndicaliste Messali Hadj, fondateur du premier cercle Zimmerwald d’Alger. Tous deux auront fréquenté les imprimeries du Parti communiste algérien (PCA), dont Camus, justement, sera viré pour être demeuré solidaire des messalistes qui combattent pour une Algérie indépendante. Messali, vomi par les staliniens, les intellectuels germanopratins, est l’animateur anti-autoritaire du Mouvement nord-africain, ce MNA pourchassé par les flics colonialistes, la gauche du Quartier latin et des Bourses du travail ralliée à Moscou. C’est un temps de tueries. En France comme en Algérie, quatre mille messalistes seront les victimes de la guerre d’extermination menée par le FLN nationaliste soumis aux « démocraties populaires ». Camus, solide, demeure fidèle au camp des massacrés, quatre cent quatre-vingt-dix villageois égorgés de Tifraten (13-14 avril 1956), où un an plus tard, en 1957, le FLN soviétisé extermine encore trois cent soixante-quatorze sympathisants messalistes du bourg de Mélouza.

Incurablement fidèle, honni pour avoir dénoncé publiquement un FLN ivre de sa puissance autoritaire, Camus, insulte meurtrière, sera dénoncé comme « trotskyste » par les sartriens, infamie qui vaut bien deux balles dans la peau pour les amis des Temps modernes.

A propos de Sartre, Camus n’a jamais la langue dans sa poche. Lou Marin : « Camus dénonçait la morale jésuitique de la gauche autoritaire de l’Ouest qui s’acharnait à ne pas voir l’antisémitisme évident des procès-spectacles montés contre l’ex-chef du Parti, Slansky, et son exécution, fin 1952, à Prague. (…) Camus se fit plus direct vis-à-vis de Sartre dans ses Carnets.Quand le pape de l’existentialisme se rend à Vienne pour un Congrès des communistes pour la paix, il oublie de protester contre l’interdiction de sa pièce Les Mains sales par les autorités tchèques alors que les dirigeants communistes Slansky et Clementis furent exécutés dans le cadre de la campagne antisémite. Camus note : ‘’Aller à Vienne, en temps ordinaire, c’était participer à un acte de guerre froide. Y aller avec la toile de fond de onze pendus, dont le nom était suivi du mot juif dans les journaux tchèques, ne se qualifie même plus.’’ »

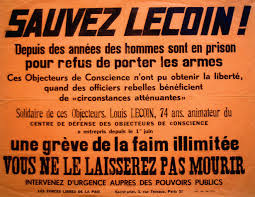

C’est encore Camus, avec Jean Giono, Maurice Nadeau, l’écrivain libertaire Georges Navel, André Breton, Jean Cocteau, le pasteur Roser, Pierre Vidal-Naquet, Tréno du Canard enchaîné, qui, le 13 mai 1958, réclame à de Gaulle la libération immédiate de cent objecteurs de conscience et réfractaires emprisonnés dans les citadelles de l’armée française. Ainsi l’Alsacien Edmond Schaguené, bouclé depuis dix ans à la prison de Metz. Mieux encore, ce Camus moqué par le tout-Paris prête sa plume au vieil anarchiste Louis Lecoin, 75 ans, gréviste de la faim au finish en mars 1962, pour rédiger ce qui deviendra le statut de ceux qui refusent l’usage des armes. Les objecteurs.

De son vivant même, l’œuvre de Camus provoqua la nargue, le mépris des bourgeois de papier, de ceux, inévitablement, qui retourneraient leurs vestons. En ces temps de confusion, on se souviendra du concert des repentants qui accompagneront le centième anniversaire de la naissance algérienne de Camus. Ainsi assista-t-on aux sauts carpés d’héroïques personnalistes, chrétiens culs-bénis hier, va-t-en-guerre devenus glabres aujourd’hui, moumoutes et cheveux teint Régécolor. A l’heure de l’impossible rémission des péchés, on se souviendra tout de même des autoritaires d’avant-hier, ceux qui moquaient Camus, « philosophe pour classe de seconde », celui qui dénonçait l’écrasement totalitaire des insurrections ouvrières de Berlin-1953, Budapest-1958, celui, avec son compagnon Arthur Koestler, qui combattait déjà le châtiment capital, notre guillotine, et l’armement atomique…

Les écrits, les controverses rassemblées par Lou Marin font résonner un Camus non-violent, autrement radical que les thuriféraires d’un Sartre, d’un Jeanson stalinistes. Ces livres offrent à leurs lecteurs mille découvertes de Camus, ses amis libertaires, le Navel des splendides Travaux, sables et limons (Gallimard), les conversations avec la correctrice d’imprimerie Rirette Maîtrejean, responsable du journal L’Anarchiste, compagne de Victor Serge, le réfractaire Louis Lecoin, un courrier de Simone Weil à Bernanos, les companeros de la CNT, brave collection de personnages, figures fraternelles, personnes admirables : les anarchistes.

Pour en finir, il est bon de lire cette vieille adresse à un « copain » qu’écrit René Char, défenseur comme lui de l’ami, cible des faux-nez : « Quand on sait pourquoi cette meute française, qui s’enflamme pour des œuvres de sots, s’acharne contre Camus-et-son-œuvre, on ne s’interroge pas plus avant, et on tourne son dégoût, on vire à l’opposé de cette espèce de pétainisme inverti, perverti, qui est le lot d’intellectuels d’aujourd’hui, fardés au progressisme. (…) Je comprends et je partage votre révolte. Il y a longtemps que mon opinion est faite. Sur ce qu’on peut attendre des barbotins de la nouvelle manche, en bancs dans le journalisme littéraire ou politique, eh bien ! Cessons de nous étonner. C’est tout ce que les moulins du capitalisme ont à se mettre sous la dent ! Mais ils passeront, ils mourront. Auront-ils jamais été seulement, cher Camus, du côté des difficultés du vivant ? Et, quelles que soient, certes, les discussions parfois restrictives dont ses livres doivent faire l’objet. Mon affection n’était pas aveugle, ni la sienne pour moi. Mais nous disposions de la liberté, celle que la main garde au creux de ses lignes comme un défi à la méfiance et à la confusion. »

A.D.

Albert Camus-Louis Guilloux, Correspondance, 1945-1959. Folio Gallimard.

Lou Marin, Albert Camus et les libertaires (1948-1960), Egrégores éditions (diffusé par Indigènes).

Louis Lecoin, Le cours d’une vie, édité par l’auteur (à dénicher sur les sites de livres rares).