Noyau de l’essentiel

« Être là, dans l’épaisseur des choses, au cœur sonore de leur lien »…

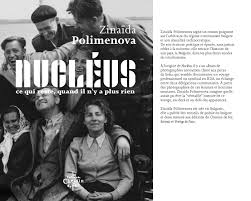

En apparence modeste, l’une des qualités du roman (dont on relèvera la réussite graphique), notée par la phrase mise en exergue et volée page 138 du livre, d’une mémoire lointaine donnée par une photographie de voyage dans les années 1950, l’écrivaine construit mot à mot, phrase à phrase, dans une langue délestée de tout pathos, essentielle dans le dire, la genèse d’une histoire humaine, montée banale au Golgotha quotidien, à partir d’événements tirés de ses origines et de sa seule fantaisie mais si possiblement réels lorsqu’ils sont extraits des décombres de la tragédie. Ce que nous conte Zinaïda Polimenova a à voir avec le tréfonds de l’être, les bas-fonds d’une société perdue, ayant jeté aux orties sa boussole d’humanité.

Il peut paraître vain de vouloir exhumer des cendres refroidies ce qui fut dans un pays inféodé à son grand frère, nous sommes ici en Bulgarie, la perte de sens, le piétinement de l’être par la machinerie de l’arbitraire et absurde d’état, l’envoi dans un camps de redressement, copie conforme du Goulag sibérien, à la frontière Nord du pays, dans un méandre du Danube, une île du bout du monde, un coin perdu au nom de Béléné. Mais le vain n’en est pas moins nécessaire pour comprendre le monde, se réentendre soi à l’écoute des autres. De ce camp où furent déportés ceux qui n’avaient pas l’heur de plaire au régime, les déviants, les intellectuels, les artistes, réclamant son quota sacrificiel, il n’est fait place dans le livre qu’une toute petite partie que d’aucuns pourraient juger réduite. C’est que le propos de Zinaïda Polimenova est d’écrire un vrai roman, de faire œuvre littéraire et humaine par la chair martyrisée, la sueur de la peur et de l’épuisement, le sang versé sous les coups reçus des gardiens et matons, mais aussi, au préalable et qui constitue la montée en puissance du livre, le laissez faire coupable, de ce qui advient au rebelle Théodor, pour peu qu’on veuille bien rester à ses côtés, sentir la vibration intime naît d’une vraie rencontre avec le héros d’un roman. L’expérience de Théodor est celle d’une vie embarquée dans l’indicible. Dans cette première moitié des années 1950, dans tout pays satellite de l’Union Soviétique pesait sur chacun une menace qui n’avait rien de tangible ou mesurable puisqu’elle était muettement présente telle un serpent glissant entre les doigts et prêt à inoculer son venin, à terrasser le plus innocent des quidams. Et ce qui arrive à Théodor est de l’ordre de l’insoupçonné au premier abord comme une brise qui soudainement aurait viré de bord tout en continuant à produire ses bienfaits de brise. Tout est dans la manière dont Zinaïda Polimenova argumente sur le destin de Théodor, marqué par son père, Pétar Philov, avocat. « Il a été poursuivi et emprisonné en 1945, car, disaient-ils, subversif et intellectuel. Mais lors de son procès il a su prouver l’existence de ses convictions progressistes d’avant 1944 – il était communiste. De ceux qui n’ont pas su cautionner le nouveau système répressif. Il est décédé en quelques mois, dépressif, certainement éprouvé par sa détention, en laissant Clio seule dans son appartement. Le logement lui-même a été nationalisé et divisé en deux, mais comme les juges ont prononcé un non-lieu, le pouvoir a eu le geste de louer à Clio son propre salon et une chambre attenante. » Marqué par l’Institut dans lequel il exerce ses connaissances d’ingénieur au sein de toute une équipe soudée, Pavel, Nikola, Ilynda, son amoureuse, Néda, et Radko, membres du parti, Anka, et tous se voient confier un projet d’usine aux allures d’Orangina ( au goût de pêche), à mettre en œuvre dans un pays frère, l’Allemagne de l’est. Avec en ombre porté, celle du responsable politique qu’on devine sans mal gravir les échelons hiérarchiques qui mènent un jour au sommet.

Zinaïda Polimenova, strate par strate, accompagne dans leur voyage d’études (de faisabilité du projet) les personnages de la tragédie, celle qui va enlever Théodor à sa mère Clio, à son amour, à ses amis. « Mardi à 5h20 du matin, Théodor est réveillé par une voix résonnant dans le couloir juste devant la porte de sa chambre. La fenêtre entrouverte laisse entrer la fraîcheur et l’aube bleu de Chine, on frappe, quelqu’un réveille sa voisine. Le couloir du logement donne à gauche sur les deux chambres, à droite, sur la cuisine et un débarras, et au fond, sur une pièce humide qui fait office de salle de bains. Le plafond est haut, les murs sont peints à la laque, le sommeil est encore en suspension, arrêté quelque part au milieu de l’espace. On frappe encore, on s’agace. Théodor sait que c’est pour lui. » Alors que le récit nous instruit sur l’équipée en Allemagne de l’Est, elle dessine en creux la galerie de ses personnages, les portraiturant dès le début, à la faveur d’un séjour où la désillusion, la sensation de grisaille et de perte seront au rendez-vous, et soulignant dans l’avancée des journées et des déplacements, les lignes forces de leur caractère, les confrontant à eux-mêmes et aux autres et, pour nous, lecteurs, qui remontons dans le temps, la révélation du doute entretenu mêlé de cécité, le côté pleutre et la peur qui pourraient l’emporter sous couvert de préserver ce qui reste encore d’acquis, mais aussi le courage le disputant à l’inconscience et au jeu, voilà une des clés cachées du roman. Mais c’est tout un trousseau que nous tend l’écrivaine, ne prétendant jamais forcer le trait, elle dit en une montée silencieuse, car ses phrases sont arc-boutées sur le silence, caisse de résonance qui grandit et nourrit l’âme et silence coupable de la société. « Le lendemain matin, Théodor ressuscite dans sa nouvelle vie. Il a ce sentiment de réalité parallèle, ayant sa propre temporalité, d’autres mesures s’installent. Rien ne ressemble à ce qu’il connaît. Il s’oriente par les changements de lumière, observe le déplacement du maigre soleil, la direction des vols d’oiseaux. Guette le mouvement des vents, pour savoir comment se tenir sans tomber. La rapidité avec laquelle l’homme s’adapte l’étonne lui-même. Ce n’est pas un acclimatement à proprement parler, c’est une acceptation des règles, ça doit être l’instinct de survie. Il repère des hommes qui deviendront plus tard des amis. Il oublie son ancien monde . Ne compare plus rien. Marche au pas, ramasse des patates à quatre pattes, son dos explose du supplice, les gardiens aboient en permanence, les coups de bâtons pleuvent sur les cuisses. Le soir, Théodor pense qu’il n’y arrivera jamais que c’est la fin . »

Mais c’est aussi de désarroi dont nous entretient le roman, celui de l’entourage et des connaissances, face à la disparition du protagoniste de l’histoire, confrontés au mutisme, à l’incertitude, à l’indifférence, à l’effacement programmé de Théodor, ne laissant d’autre échappatoire que d’espérer en une possible clémence, s’accrochant à la relativité même des choses humaines.

Dans le destin, un temps interrompu, et la mission dont se charge Théodor pour sauver l’oeuvre posthume d’un artiste réprouvé, Orvé Dorf dans le roman, le père d’Emil et Eva, les amis allemands, dans l’épreuve de la déportation, six mois au bout de l’enfer, par son retour à Sofia, à la faveur de la mort de Staline en février 1953, et par sa lente renaissance dans l’appartement de Clio, – « la vie le regagne par les extrémités, remonte le long du corps allongé, remue les doigts, assouplit les articulations, ses pensées. Les visites régulières des proches le ramènent sur les rives d’une existence presque normale. Il se nourrit, reprend des forces, sort dans le parc dehors, s’étonne des déclinaisons du vert, le laurier plus foncé, la douceur du chêne, le jaune des coucous, un parterre de primevères s’étale juste au-dessous de sa nouvelle chambre au rez-de-chaussée. Les moments de rechute sont cependant nombreux et durent, se déploient dans une région intérieure où Théodor perd le fil et s’écroule .».- résonne le tambour d’une vie, l’âme et son cœur, le corps diminué et sa sève montante, l’espérance qui sait, quant au final, dans une pirouette que les vrais romans réservent aux lecteurs, Théodor, épuisé mais heureux, remet dans l’ordre des choses absurdes, la fantaisie que la vie s’amuse à faire sienne.

Roman poignant, puissant, qui nous amène loin, si près de nous, dans la forge des affres du non-dit, d’une parole de feu couvant sous la braise, aux frontières des cendres de ce qui, retiré aux hommes, ne peut être dit, clamé dans le no man’s land où l’intime saccagé se répare à grand peine, se retricote maille à maille, dans le cliquetis du grand silence intérieur, dans l’attente du jour pour se relever des décombres à reconstruire. Le lot des hommes depuis la nuit des temps. Le passage de témoin des hommes à l’écrivaine, de l’écrivaine aux hommes, afin d’atteindre au silex de la vie, au Nucléus, « ce qui reste, quand il n’y a plus rien, cet éclat des choses qui tient … »

Zinaïda Polimenova. Nucléus, ce qui reste, quand il n’y a plus rien . Les éditions du Chemin de Fer – (2024) – 152p – 16€