Remember Sirletti

En mémoire de Roland Sirletti

Par Fabrice Pataut

1

J’ai récemment offert à Roland Sirletti une boîte de sardines en conserve achetée il y a un an à New York. Ces petits poissons argentés répondaient à la marque improbable Roland. La tentation était grande. J’ai trouvé instructif que, conservés dans la saumure, ils portent là-bas son prénom sous sa forme française. En rapportant ce trophée dans ma valise, je pensais, j’espérais, même, les retrouver un jour – l’homme aussi bien que le trophée. Une toile va déjà dans ce sens, quoiqu’à rebours puisqu’elle était achevée avant mon départ. Elle n’a pas de nom. Je la baptise La Boîte de Sardines pour en parler. D’autres baptêmes suivront pour la même raison.

Je reprends. Il y a une toile appelée par défaut La Boîte de Sardines. Loin de son lieu de naissance dans l’atelier de la rue Lamartine, il y a une boîte de conserve entreposée sur l’étagère d’un magasin d’alimentation de l’Upper West Side. Une vraie boîte de sardines. Un retour au pays et un cadeau retardataire permettent finalement d’envisager La Boîte de Sardines II.

Et maintenant un deuxième exemple, une autre correspondance, un dialogue plus récent. Une nouvelle toile me renvoie sans autre forme de procès à mes promenades dans Le Caire. La précédente me ramenait doucement par la main à l’atelier alors que j’en étais loin. La nouvelle, un peu brutale, m’en congédie. C’est en vérité un faux diptyque frappé aux couleurs des murs de cette ville dans leurs moments les moins poussiéreux. Comme s’il avait plu ou que nous étions il y a longtemps, à une période improbable de l’histoire, avant l’introduction de la poudre, du sable et de leurs dépôts. Je l’appelle sans hésiter Le Caire. Je pourrais, à la suite d’une seconde visite, rapporter un papier ou un tissu, dire une impression, décrire un bruit et attendre chez moi Le Caire II.

Et ainsi de suite.

Il y a, par ailleurs, l’expérience inverse. Des papiers de prière dorés et argentés que j’avais trouvés par hasard en Chine ont fini marouflés sur toile. J’avais – une fois n’est pas coutume – apporté la matière première. D’autres marouflages ont suivi avec des papiers identiques de la même origine, provenant de la même pile. L’atelier, à cette époque, se trouvait 38, quai d’Orléans dans l’Île Saint-Louis. Cela peut évoquer le dilemme de l’œuf et de la poule, mais ce n’est pas mon propos.

Je voulais en venir à ceci.

Les gens finalement nombreux qui en connaissent d’autres depuis longtemps sont indulgents envers eux-mêmes. Il suffit de les pousser un peu et ils font leur Sainte-Beuve sans se faire prier. Nous croyons avoir quelque chose à dire parce que, de passage à l’atelier, nous avons vu une toile ou un collage, fini ou en cours. Nous remportons chez nous un petit secret. C’est le nôtre. Nous sommes bien contents qu’il fasse à l’ombre son travail souterrain. C’est ce que nous attendons de lui et il obtempère en nous donnant l’illusion facile de l’intimité et du labeur sans peine. Nous sentons dans notre for intérieur que nous avons de la chance. Tout le monde voudrait comprendre la peinture. Alors, ceux qui connaissent des peintres ou qui en ont connu en profitent pour rapporter les anecdotes sur lesquelles ils fondent leurs hypothèses. Pourquoi pas. De petites choses ont parfois servi à en échafauder de plus grandes. Àl’inverse, ceux qui en ont le courage ou qui ne connaissent personne démarrent plus abstraitement et y vont sans détour. C’est leur affaire, aux uns comme aux autres. Une affaire de goût, sans aucun doute.

Quant à moi, on me confie une drôle de tâche. Je n’ai aucune théorie à proposer sur la peinture. Je n’ai pas plus le droit de dire quelque chose des collages et des peintures de Sirletti que ceux qui connaissent leur auteur depuis cinq minutes ou qui ne le connaissent pas du tout. Je ne vais pas pour autant, comme disait Proust démolissant Sainte-Beuve, faire de la botanique. J’ai pourtant sur l’homme un avantage certain. Je peux sans tomber dans le ridicule lui offrir de lointaines sardines. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Rien, bien sûr, n’est dans l’homme si on le conçoit comme Sainte-Beuve ou comme son double contemporain, l’organisateur d’opérations portes ouvertes qui offre à tout un chacun ce que l’autre s’offrait en privé. C’est-à-dire peu et même rien du tout. Car celui avec qui l’on dîne est un leurre. Tout est, disait le critique assassin, dans le « moi profond ».

Or, c’est à lui que j’offre mes poissons. C’est mince, me direz-vous, et vous vous contentez de peu. Voilà pourtant un avantage. Comme les sauces et les crèmes, il prend de l’épaisseur à mesure qu’on tourne. La cuisine, là encore, avait son mot de passe. J’imagine les toiles passées et j’espère des toiles futures. De coups de brosse en pots de colle, de papiers en carroyages, à l’aide de quelques bulles et de quelques rectangles, cela prend forme, depuis plus de vingt ans.

Je conclus sur ce premier point. Je connais mon Sirletti, et cette différence entre le connaître et ne pas le connaître tient toute entière dans une alternative très simple. Soit le temps a fait son ouvrage, soit il ne l’a pas fait et nous avons un certain pouvoir sur cette disjonction en apparence intraitable. À moins d’être aveugles ou idiots, nous savons lequel de ses deux membres est le bon. Il suffit d’avoir été vigilant aux moments propices depuis le premier pas. Si le temps a travaillé, nous le savons. Nos anciennes ententes, un papier chinois, un poisson, un mur, un rien de poussière qui manque sont là pour nous le rappeler. Si nous l’ignorons, c’est qu’il n’a rien fait. Et s’il n’a rien fait, c’est simplement que nous l’avons dissuadé d’agir. Toute autre solution présuppose des révisions malencontreuses du passé.

Quant à l’avenir, lorsque nous déjeunerons de ces sardines américaines à l’atelier, nous ne ferons pas que manger des petits poissons aux écailles argentées. Nous confirmerons la valeur générale bien qu’accidentelle d’une injonction plus esthétique que culinaire. Elle tient en ceci. Retenir ce qu’on nous a enseigné, le faire nôtre, le resservir sous cette deuxième forme à son instructeur et, lorsque c’est possible, attendre qu’il nous en propose une troisième, tributaire de ce que nous aurons fourni. Et là, recommencer, c’est-à-dire retenir à nouveau et attendre. Cela produit, selon les cas, une belle confusion ou une belle clarté.

Ce qui suit est le guide, du plus récent vers le plus récent en passant par le relativement ancien, ville par ville, de quelques vérités. Ordinaires et extraordinaires, je les ai apprises tantôt de Sirletti, tantôt de sa peinture, souvent des deux.

2

NEW YORK

JUILLET 1995

Il existe sur les trottoirs de New York des faux en nombre considérable. Je remarque cela de nombreuses fois en descendant Broadway en direction de Battery Park, à la pointe de Manhattan, ou à force de suivre au hasard les rues qui relient transversalement l’Hudson à l’Hudson entre la cent-vingt-et-unième et la soixante-dixième rues. D’autres excursions pédestres autour de Washington Square ont confirmé le soupçon selon lequel cette première remarque n’était nullement fortuite. Je passe beaucoup de temps, trop sans doute si j’en juge par le travail qui stagne, à regarder mes pieds. Beaucoup plus qu’à Paris où – remarque sirlettienne – les toits en ardoise se reflètent dans l’eau des caniveaux. Chose unique, paraît-il. New York, me dis-je en méditant ce privilège, y gagnerait si l’on pouvait voir sa crête de coq acerbe et frisée comme on voit l’ardoise parisienne : intermittente dans un ruban d’eau claire. Il suffirait qu’un préposé de la ville tourne un robinet et qu’on laisse aller l’eau.

J’habite chez Ben et Rachel Yarmolinsky, côté ouest, à quelques blocks de l’université Columbia. Dans ma descente quotidienne de Broadway, je marche inévitablement sur les papiers, tickets, feuilles libres et emballages de toutes sortes jetés par les autres. Je croyais bêtement perdre mon temps. Mais non. Je prends conscience au bout de quelques heures que je prête main forte. C’est finalement, en un sens, le but de ces excursions. Préparer une certaine matière première.

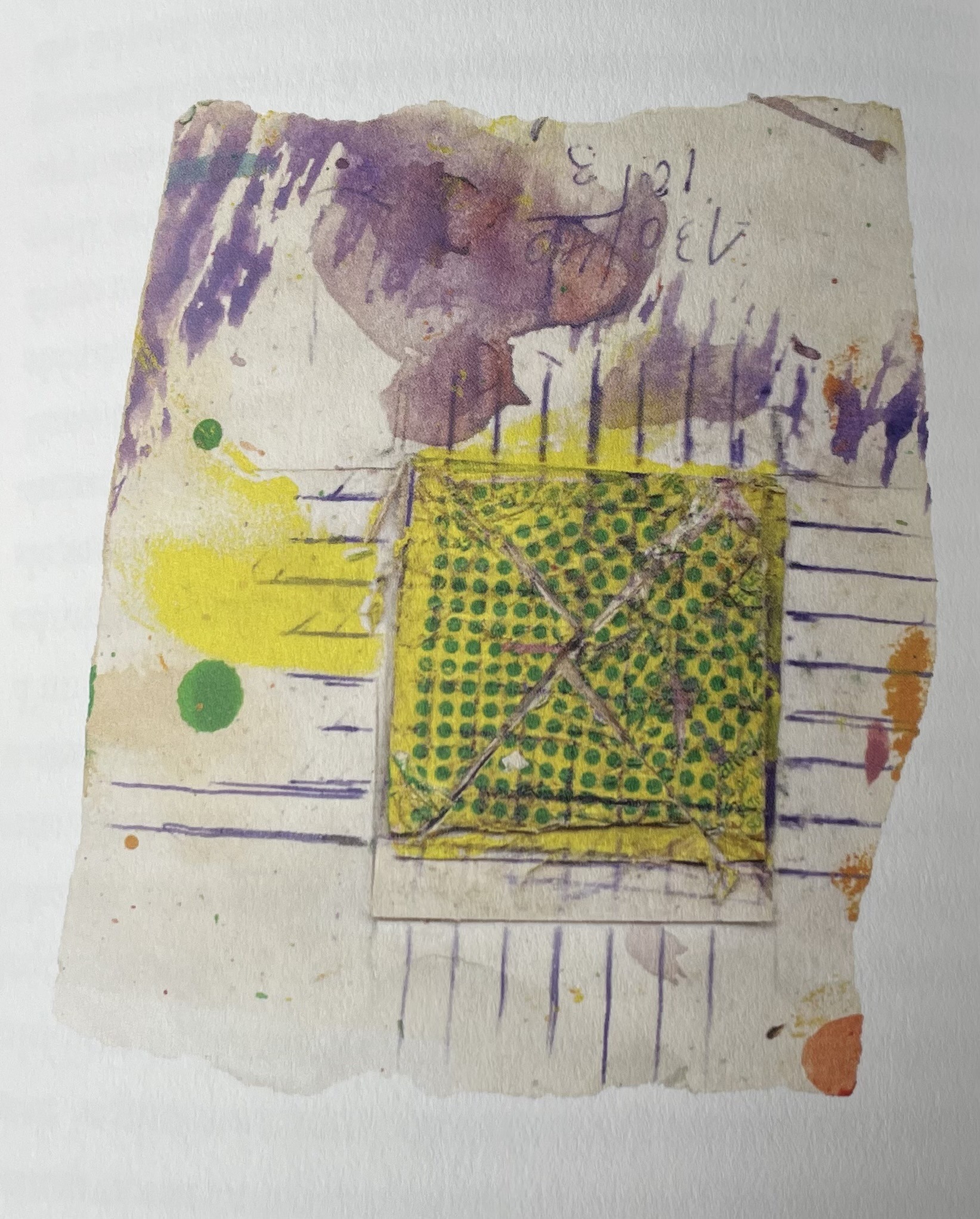

Dans ce lieu antique et plein de souffle qui eut un jour pour vocation de ressembler au futur et d’en indiquer aux autres la voie, chacun piétine comme dans beaucoup d’autres villes du monde des petits bouts de papier, de tissu, de carton et de matière plastique. À Paris, Sirletti les remarque et en choisit quelques uns. Peut-être est-ce au hasard. À moins qu’il ne possède critère et méthode. Toujours est-il qu’il en ramasse certains à l’exclusion d’autres et les met dans sa poche. Arrivé chez lui, il les pose à plat et les observe. Il les colle et les mesure avant de leur imposer un carroyage rectiligne tracé au crayon. On retrouve sur la toile à l’acrylique des proportions qui sont le plus souvent celles de l’original.

C’est le destin du marcheur, entre autres, de plier le contenu des poches de ceux qui l’ont précédé. Chaque marcheur – pas de piétons, ici, une deuxième remarque sirlettienne faite à propos de Paris qui vaut à son insu pour New York – s’adonne à cette tâche d’une manière propre à lui seul. Une tâche dont l’accomplissement dépend essentiellement de la rapidité de son pas, de la forme de sa semelle et de la direction de sa marche. Le poids de son corps compte aussi. Pour être précis, il faudrait connaître la densité du métal dont sont faits les boutons de sa veste, qui le font se pencher un peu plus vers l’avant pour peu qu’il se penche déjà. Selon les cas, le passant suivant appuiera ou déformera son pliage. Des millions de pas prêteront main forte, confirmeront ou infirmeront ce qui, sous l’effet du hasard, participe d’une mise en forme généralisée des petits papiers.

Il faut voir comme ces cartons et ces plastiques s’aplatissent, redressent le nez, s’affaissent, cuisent au soleil et s’ornementent parfois de striures géométriques laissées par une roue de vélo ou de patin, comme les matières mates, sèches et brillantes s’entremêlent et se confondent. Cela indique simplement pour qui l’aurait ignoré que l’atelier n’est pas un laboratoire. Le premier contient, pour parler vite, Sirletti et ses pinceaux. Le second s’étale sur les dalles des trottoirs, se cache dans le repli des marches et va jusqu’au fond des caniveaux.

Bien évidemment, les bouts de papier et les morceaux de plastique ne sont pas, au départ, la matière destinée des œuvres d’art. Ils le sont devenus dans une période assez récente – ou assez ancienne, selon le recul. Traditionnellement, ce qui sort du tube ou du pot était fait pour cela. Pourtant ces toiles – La Boîte de Sardines, Le Caire et les autres – dont l’acrylique est bel et bien sortie du tube, ne sont pas moins brutes que les collages qui les annoncent et ces collages ne le sont pas moins que le petit fourbi qui traîne par terre. En disant qu’elles sont brutes, je ne dis pas qu’elles sont rudimentaires ou grossières. Non pas que cela soit inconvenant ou péjoratif. Je le dirais si elles l’étaient. Mais elles mettent leur brutalité ailleurs. Elles sont brutes au sens où elles sont natives et elles sont natives en un sens qui s’oppose à l’expression populaire qui dit sans peur de la redondance « Il est né natif de Marseille ». Elles le sont au sens où Gauguin, né à Paris, est bien partout avec sa peinture. C’est toujours, quel que soit le lieu, le contenu froissé de milliers de poches, les menus déchets de nos vies conjuguées au hasard de nos coups de semelles.

C’est ici, à New York, que je prends conscience de cette aisance. Elle devient limpide au fil de mes déambulations. C’est peut-être un hasard de la géographie, mais historiquement parlant, c’est parfait. Nulle autre ville moderne n’a su pratiquer avec autant d’aplomb l’art de la piraterie officielle. À la fin du dix-septième siècle, le gouverneur Fletcher ouvrait largement ses portes aux corsaires écossais de l’Océan Indien. Coote, son successeur et frère en infamie, se fit le protecteur du Capitaine Kidd. Quelqu’un lui suggéra-t-il de s’agiter dans ce sens ? Mais non. C’était inné. Ces gens magnifiquement corrompus introduisirent généreusement à Manhattan un éventail de denrées non répertoriées, puis, pour le compte de la bonne société, la soie sauvage et la noix de muscade. Tout ici, noble ou ignoble, entre en contrebande.

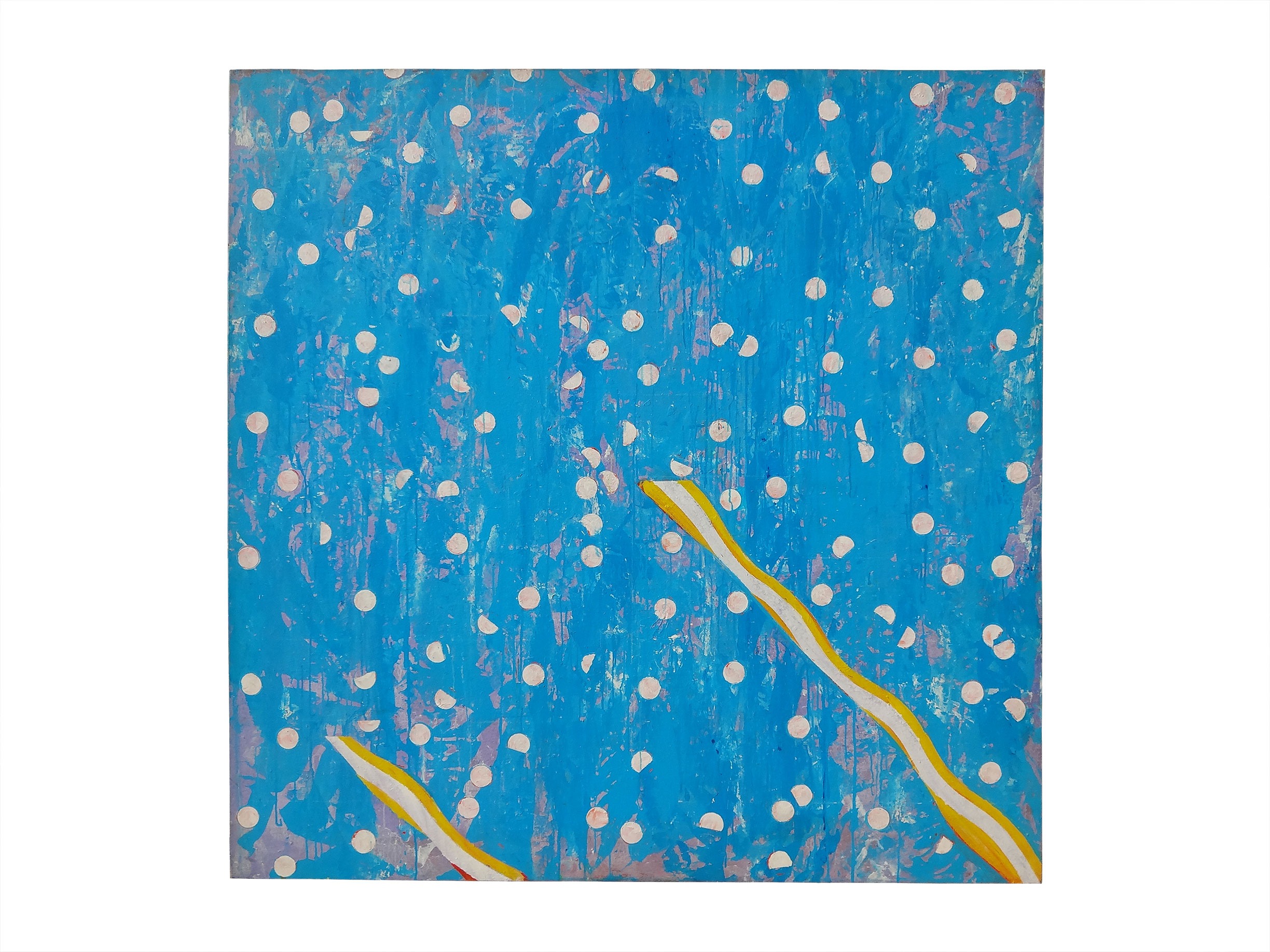

Pour ma part, j’y rencontre, ignoble en un sens et noble en un autre, à plat sur un trottoir, Pois Blancs Sur Fond Bleu, abîmé, en cette fin juillet, par un menu défaut de couleur jaune.

Le défaut, si c’en est un, tient au fait qu’un fil tiré a jauni et s’est replié sur une pochette unie en soie bleu dur de chez Henri Bendel. Des confettis blancs s’y sont incrustés à force de passages répétés. Ils sont restés blancs, malgré la pluie, la poussière et toutes sortes de saletés. Aujourd’hui, un format d’un mètre soixante-deux pratique à Paris, malgré une relative démesure, une forme de fidélité à l’anonymat du travail fait sur le trottoir.

Quand je le regarde, j’entends la musique de Cole Porter :

You’re the top. « You’re the top »

You’re a Bendel bonnet. Tu es un chapeau de chez Bendel.

A Shakespeare sonnet. Un sonnet de Shakespeare.

J’aime cette toile parce qu’elle a du chic d’un seul coup, sans réfléchir, bien que son auteur renie cette promesse.

C’est dansant, évidemment, tout en gardant une certaine immobilité. C’est même calme, mais comme on est au repos sous les lumières après la danse. Il y a une vibration dans l’air, plutôt mesurée. On a fixé au ciel ces pois blancs. Il n’importe. La constellation peut se remettre à tourner. Le danseur qui a fini a encore la danse dans les jambes.

Pois Blancs et ses deux frères, Pois Verts Et Pois Bleus Sur Fond Ocre – doux, presque bon – et Pois Verts Et Noirs Sur Fond Blanc – nerveux et saccadé – m’arrachent à mon retard et me rendent ma légèreté. J’avais cru perdre mon temps alors que j’en avais gagné. Un grand merci. Je reviendrai souvent.

3

LE CAIRE

ET

ALEXANDRIE

MARS 1992

Je reviens à la toile diteLe Caire. Plus qu’un retable, c’est un diptyque jamais plié. Nulle charnière. Nulle vis. Et pourtant…

Quant au lieu, ce serait véritablement Le Caire sans sa poussière si une telle chose était possible. Elle ne l’est pas, mais qu’importe. Mon œil, bien sûr, voit Le Caire. C’est anatomique. Malgré cette présence, c’est bien la ville sans sa poussière que je vois aussi si j’oublie mon œil, et ce n’est pas sans raison. J’ai devant moi le résultat d’un travail patient de fouille archéologique. Je me réjouis que son entreprise de dépouillement et de nettoyage n’ait que partiellement réussi. Car cette toile ne fait pas qu’évoquer. Elle lave et essuie ce qu’elle évoque. Si l’on prenait la peine de se promener ici une brosse à la main ou avec les instruments qu’il faut pour gratter les murs et les portes méthodiquement, on trouverait des trésors en stuc, en bronze et en cuivre. Il faudrait les conserver précieusement, avec tout le soin qu’on porte ailleurs aux débris en carton pliés et aplatis.

La toile est haute : un mètre quatre-vingt-quinze sur quatre-vingt-dix-sept centimètres et demi. Dans sa partie supérieure, un orange cadmium s’étale sur toute la surface avec, me semble-t-il, plus de force au centre. Dans la partie inférieure, les bleus et les gris verticaux, pris dans des cercles vitreux, ne demandent qu’à revivre. Qui s’en mêlera ? Qui voudra les rehausser ? J’aime, quant à moi, que ces choses restent en l’état. Les petites tables rondes des cafés sont tâchées et pleines de bosses, les tasses sont douteuses. Sans parler des odeurs. « Aromas de Cairo », dit un argentin à un autre argentin à la table d’à côté. Tout est là et tout est caché. Y aurait-il une autre couleur sous cet orange, sulfureuse elle aussi – un autre composé de soufre et de métal blanc ?

***

Nous partons en voiture un lundi matin à l’aube pour éviter la chaleur de midi. Nous visitons le lieu où sera implantée la future bibliothèque d’Alexandrie. C’est en partie le but de ma visite en Égypte où Christoph Kapeller, qui a gagné le concours pour la reconstruction ou, mieux la construction de la bibliothèque, s’est installé depuis quelques mois. Dans la baie, son plan incliné s’avancera vers la mer sans la toucher. Si j’ai bien compris, l’ancienne bibliothèque n’en était pas une. En tous cas, elle n’existait pas sous la forme d’un bâtiment. C’était un objet morcelé bien qu’unique, une chose éparse, une suite de collections particulières, un ensemble de manuscrits disséminés dans la ville fondée par Alexandre.

Nous revenons à notre point de départ le soir même et c’est, par la fenêtre de la voiture qui traverse comme ce matin les rues confuses du Caire, un lent défilé monotone et déroutant. Tout est dehors, étalé et compact. Tout est public en un sens et avec une force inconnus en Occident ; on comprend pourtant sans difficulté qu’il se cache dans les intérieurs toutes sortes de secrets intouchables et d’intentions voilées. Alors que Le Caire s’offre sans ménagement, il y a ici, dans le lieu même que la toile à la tache orange a révélé, des choses que nous ne pouvons voir et auxquelles, d’ailleurs, nous n’avons pas droit.

Que sont-elles ? Nous les avons entrevues dans l’ombre des porches. Elles se sont profilées dans les cages d’escalier. Ces ondulements, ces regards, ces froissements d’étoffe ne sont pas pour nous. Ils restent invisibles dans Moucharabieh.

La toile est à dominante verte, d’un vert net, mat, franc et sans transparence, avec de minces rectangles marron, des aplats en forme de striures obliques. Rectangulaire et verticale dans son ensemble, elle ne montre ou plutôt n’offre rien et préfère nous renvoyer aux conjectures. On ne peut que deviner imparfaitement ce qui, éventuellement, se passe derrière ce qui est peint. Rien ne transparaît vraiment, sinon, précisément, ce qui sert à cacher, la machinerie de séduction construite et sculptée à cette intention.

Nous ressortons le soir même. La foule nous porte jusqu’à notre lieu de rencontre. Après mille marches, nous voici sur la terrasse où l’on nous attend. Nous voyons la ville du dessus et nous l’entendons à distance. Je regarde, tourne la tête pour mieux entendre. D’autres têtes, nues et coiffées, d’autres profils dont certains sont étonnamment triangulaires et dont les lèvres mauves tremblent dans l’air du soir, se retournent également. Que voyons-nous, tous ensemble, debout, assis ou accoudés ? Rien de précis, la nuit est si profonde. Nous devinons une ombre unique. Nous n’osons l’avouer. Tout est permis et nous cachons pourtant nos mensonges.

***

Sur la terrasse, j’ai regardé vers l’ouest. C’est trop gris, déjà, pour l’Égypte. Vue Aérienne Du Sol nous éloigne du delta et nous conduit vers le désert, la pierre et le sable. Tout s’est déporté vers la partie gauche de la toile : les arêtes, les rayures noires et marron déclinées du très clair au très foncé en passant par une sorte de marron glacé irrégulier, avec quelque chose d’indéniablement sec et caillouteux. Tout ne respire-t-il pas la désolation ? Une possibilité parmi d’autres est que les Italiens, transis sous des couvertures, dorment dans la nuit froide du désert pour se reposer d’une guerre terrible et absurde en Lybie.

C’est ce que j’y vois et si j’oublie cela pour résister aux pouvoirs de la suggestion, pour revenir à ce que la toile montre en toute rigueur (des rayures, des angles, des arêtes noires) avec la ferme intention de m’y tenir par souci de vérité, il reste une vue abstraite et aérienne de ce même paysage, une carte de cette même terreur, un relevé aérien de cette même impasse militaire.

L’Italie ? J’y viens justement.

4

PALERME

SEPTEMBRE 1991

Je dépose sans plus attendre mes valises à l’hôtel et j’arrive en milieu d’après-midi dans le quartier des brûleries en longeant les rues avoisinant les palais Oneto Di San Lorenzo et Speciale Raffadali. Les murs sont recouverts de faire-part bordés de noir annonçant le décès brutal des victimes de la mafia. Certains ont été voulus, d’autres sont accidentels. Un prêtre, un conseiller municipal, un policier, un passant, une femme qui faisait ses courses se retrouvent rassemblés à l’affichage. C’est toujours la même chose. Un nom, un prénom, une profession, officielle ou obscure, deux dates et une petite croix gris clair sur fond blanc.

L’odeur du café brûlé flotte, entêtante. L’air est sec. Palerme, vers l’intérieur, est indifférente à la fraîcheur du golfe qui berce son port avec mollesse. Je quitte les anciennes églises de marins et de pêcheurs, encombrées de veuves, de dentelles et d’ex-voto. Leurs escaliers se confondent d’un côté avec la mer, de l’autre avec la chaussée où les hommes en sandales prennent le café. Je passe par Santa Maria della Catena pour prendre le frais et me dirige d’un pas pressé en direction du centre, vers la place Vigliena d’où je remonterai vers la bibliothèque régionale en suivant le cours Victor Emmanuel.

Une poussière lourde s’envole sur mon passage et reste en suspens comme la poudre autour des cornets quand on poudrait les perruques avec des poires. Les murs décrépits se défont lentement, sous mes yeux, in vivo, par couches successives. Ils pèlent et muent comme des animaux pétrifiés, des fossiles aplatis qui se seraient fondus, à force, dans la chaux et le salpêtre.

Le Mur Blanc, une toile blanche régulièrement divisée en deux parties égales par une coulée bleue, avec quatre taches rouges déposées en retrait de ses coins supérieurs et inférieurs possède elle aussi cette matière imperméable et poudrée. Le salpêtre était autrefois une poudre de guerre. Le mot servait, dans la physiologie du dix-septième siècle, à désigner les tempéraments enflammés. Qu’avait-on l’habitude de dire ? « Quel salpêtre ! » en invectivant un individu colérique alors qu’on parlait en sourdine des lymphatiques et des bilieux ? Nous l’avons oublié. Que s’est-il passé pour qu’on en vienne, avec la même chose sinon avec le même mot, à une telle lenteur, à un tel calme, au recueillement tout à fait religieux du Mur Blanc ?

Londres est souvent blanche, elle aussi, et même beaucoup plus crayeuse que Palerme. Alors pourquoi Palerme plutôt que Londres ? Je n’ai aucune preuve à fournir en sa faveur, mais il serait mal venu de songer à une tromperie. Ce n’est pas que Le Mur Blanc rappelle tel ou tel mur de Palerme plutôt qu’il n’évoque une façade vue à Londres. Ce n’est pas non plus qu’elle parvienne à figurer un mur particulier sans qu’on ait eu besoin d’un original et qu’elle nous renvoie directement à l’Idée Platonicienne du Mur de Palerme. Le Mur Blanc ressemble à Palerme comme l’étui du violon ressemble au violon. L’objection de tromperie pour cause d’émotion ou de souvenir personnel est mal tournée.

Autant objecter que Turner n’a pas bien observé ce qu’il a vu à l’occasion de son voyage sur le Rhin, la Meuse et la Moselle lorsqu’il a peint les villes du Nord dorées et lumineuses, lourdes et incandescentes dans leurs détails lointains. Les esquisses à la gouache et à l’aquarelle sur papier bleu, les vues de la citadelle militaire d’Ehrenbreitstein, des villes de Mézières et de Dinan, sont plus orientales que la baie d’Istanbul. Les grandes huiles, plus formelles, qui les ont suivies après le retour à Londres, le confirment. C’est orange, éclatant, saturé par le halo imprécis et laiteux des brumes de chaleur.

Amsterdam, Anvers et Dunkerque ont de l’or, elles aussi, pour peu qu’on les regarde avec assez d’attention. Palerme, au bord de l’Orient, reste livide, comprimée et hiératique pour peu qu’on observe bien Le Mur Blanc qui pourrait aussi bien être un suaire.

J’ai parlé précédemment de l’alchimie du marcheur. Sirletti a pensé un jour renverser la vapeur et faire une exposition où le public marcherait sur ses toiles. J’ignore s’il voyait là un moyen de les renvoyer à leurs origines ou bien si, dans un registre plus sévère, il pensait devancer l’injonction selon laquelle tout, peinture comprise, doit redevenir un jour de la poussière.

Toujours est-il que dans cette exposition éventuellement idéale, les toiles seraient fixées au sol et que les visiteurs iraient où bon leur semble. Par opposition au tracé précautionneux qu’ils doivent s’efforcer de suivre dans les musées où les mosaïques sont aménagées pour qu’on puisse les observer de dessus sans les abîmer, accoudé à un parapet, les zigzags hasardeux seraient de mise dans l’exposition TOILES AU SOL. On marcherait dessus comme on marche sur un parquet. Les peintures auraient une vie assez courte à moins que le support ne soit particulièrement solide ou traité spécialement pour résister là où les papiers et les emballages cartonnés ne résistent pas. La poussière et les traces de pas finiraient par les recouvrir un jour ou l’autre, à l’inverse des papiers qui avaient réussi à s’en sortir en finissant sur un collage.

Le Mur Blanc ne pourrait y figurer, à moins que les visiteurs défient la gravité et déanmbulent verticalement à leur aise. C’est que Le Mur Blanc est, si j’ose dire, une fresque sur toile et qu’on ne saurait en aucun cas l’imaginer à plat sur le sol. C’est son paradoxe. La nature de son blanc me pousse à faire cette remarque. On voit sans peine en quoi les pigments rouges et bleus semblent absorbés dans une matière fraîche, comme si Sirletti avait suivi le conseil des Anciens, toujours pratiques, toujours à l’écoute du climat et de la météorologie, qui recommandaient que l’on peigne à l’huile en hiver et sur un enduit frais en été. Comme s’il avait fallu, ici également, pour obtenir ce Mur Blanc, tout comme pour un plafond ou une cage d’escalier en plein été, dipingere a fresco.

Cela m’incite à faire une suggestion qu’on pourrait adresser sans risque aux services compétents de la Mairie de Paris, sinon celui du refus sur papier à en-tête. On devrait confier à Sirletti un mur de la ville comme on offrait aux peintres, dans un temps qui n’est pas si reculé, des halls, des voûtes, des escaliers, des cabinets particuliers, d’interminables couloirs et même parfois – nous y revenons – des murs.

5

PARIS

JUIN 1996

(RETOUR)

Je pourrais continuer à raconter mes voyages et tout cela finit même par me faire regretter les villes que je n’ai pas connues, mais je ressens plutôt le besoin de revenir. Non pas pour payer mes dettes à Sirletti – elles sont nombreuses – mais pour en contracter d’autres. Je lui dois une partie de ces généralités mêlées d’exceptions, qui concernent aussi bien l’eau des caniveaux et l’ardoise des toits que différentes manières de tourner les sauces. Je dresserai un jour deux catalogues, celui des anciennes dettes et celui, plus volumineux, des dettes à venir. Pour l’heure, je finis par un retour. Je reviens à l’endroit d’où j’étais parti.

En un sens, c’est une illusion. Nos retrouvailles dans Paris sont d’un genre fictif. La ville n’existe bien souvent – leçon new-yorkaise – que lorsque la mairie préconise qu’on ouvre les vannes. Les employés requis à cet effet sortent des clefs coudées de leurs poches. La ville s’allonge doucement au fil de l’eau, comme si l’on déroulait un miroir bosselé et étroit.

S’il fait beau, nous partons faire les courses un livre de recettes à la main. J’ignore la règle selon laquelle les petits papiers sont choisis, mais j’en connais une que Sirletti suit volontiers et qui consiste à se lancer dans une recette en fonction de ce qu’offre le marché du jour. S’il manque un ingrédient, nous tournons froidement la page. Si l’humeur est à l’audace, nous partons à la recherche d’un autre primeur ou d’une meilleure boucherie qui donnera raison à la recette que nous avions cochée le matin. D’autres font des pèlerinages avec la Bible. J’ai l’impression qu’il en est de même avec la peinture.

Il y a beaucoup, justement, dans cette différence entre le lieu où des évènements publics se succèdent – dans la rue, sur les murs des immeubles et le sol des cafés – et celui où un évènement privé a lieu sur le carton, la toile ou le contreplaqué, autrement dit l’atelier. On devrait pour bien faire écrire deux histoires parallèles : celle, extérieure, du mur ou du trottoir, c’est-à-dire de la palette généreuse où toutes les formes et les couleurs se retrouvent, et celle, intime et postérieure, du lieu de travail proprement dit, où la générosité s’amenuise et où les trouvailles en papier refont leur vie.

Ce serait un travail de longue haleine dont j’ai donné un aperçu schématique. Certains pourront objecter qu’en le faisant, j’ai fini par traiter la peinture de Sirletti comme une peinture descriptive ou, pire, comme une peinture qui a le pouvoir d’évoquer. C’est une chose très mal vue par beaucoup de peintres et de critiques qui veulent au contraire que la peinture faite par les peintres et critiquée par les critiques ne renvoie qu’à elle-même et nous fasse réfléchir. Les premiers se défendent d’évoquer quoi que ce soit. Les seconds font bien attention à ne pas commettre d’erreur en laissant l’œuvre se dérouler dans un sens qui les impliquerait trop. Je soupçonne qu’ils ont tous peur de quelque chose.

C’est leur droit. Je crois pour ma part que ni la représentation ni l’évocation ne sont en cause ici, mais quelque chose de beaucoup plus simple qui a trait à la vie intérieure des animaux. Le chien de Léonard de Vinci – ou était-ce celui de Michel-Ange ? – aboyait devant les toiles de son maître lorsqu’il peignait d’autres chiens. Le chat de Sirletti rôde sur Broadway, glisse le long des murs de Palerme et, ne pouvant se faufiler dans les intérieurs du Caire, se prend à renifler en pointant son nez dans une direction bien précise.

Tout cela est parfait. Ce qui est gênant est de traiter la peinture abstraite comme la représentation sur une surface plane de parties d’objets ou d’objets entiers rencontrés au hasard qui, eux, ont du volume, mais qui, parce que fragmentés ou déformés, ne sont plus reconnaissables. L’erreur consiste à la traiter paradoxalement comme une peinture figurative et même, pis encore, comme de la figuration qui s’ignore. Croire que la peinture abstraite procède d’une telle méprise revient à la concevoir comme une mine de devinettes, de rébus et de jeux de pistes. Où est le Caire dans Le Caire et Palerme dans Le Mur Blanc ? Trouvez le foulard dans Pois Blancs, etc. Ce n’est pas ce qui est en jeu dans mes déplacements. Pois Blancs Sur Fond Bleu dit bien quelque chose. En remarquant qu’elle s’exprime, je la traite littéralement comme de la prose. Nous voilà loin de la peinture. Mais nous voilà également loin de la prose, cette poésie margée à droite.

Un pas de plus à partir de l’erreur dont j’ai parlé, et c’est précisément au moment où nous voulons reconnaître la qualité d’abstraction de la peinture abstraite que nous lui retirons. Nous voulons lui redonner ce qui lui est dû en faisant remarquer, par exemple, que la surface orange de cadmium dans Le Caire ne répond à aucune surface véritablement orange, ou à aucun orange extérieur à la toile que Sirletti se serait efforcé de copier ou de rendre. Conclusion : puisqu’à l’instar de cette surface, rien de ce qui est peint sur cette toile ni sur aucune autre ne renvoie à quoi que ce soit, tout est dit ou figuré sur et par la toile. La peinture, en somme, se suffit à elle-même. C’est un sophisme. Le cadmium pourrait n’être que du cadmium sur la toile et nous conduire ailleurs.

Un troisième pas et nous risquons une erreur plus profonde qui est de confondre le mot avec ce à quoi il renvoie. Il faut se garder de tomber dans l’erreur complémentaire qui consiste par exemple à faire remarquer que ceci n’est pas un mur blanc ou que ceci n’est pas une pipe. Ceci n’est effectivement pas une pipe. Si on a collé une vraie pipe sur la toile où cette phrase est peinte, ceci en est une. « Ceci n’est pas une pipe » énonce une vérité pleine de bon sens. « Ceci n’est pas Le Caire » aussi. C’est en pensant le contraire que nous nous mettons à confondre le chou acheté au marché avec le chou à l’huile ou à l’acrylique qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Comme si La Boîte de Sardines, en plus de représenter une boîte de sardines, en était une. Comme si Le Caire, en plus de représenter un mur du Caire, en était un, et Pois Blancs Sur Fond Bleu un foulard de chez Bendel incrusté de confettis avec un fil tiré et jauni par l’usure.

J’aimerais dissiper le soupçon selon lequel j’aurais fait cette erreur en donnant une preuve du contraire avec l’aimable concours de Cravate. Si je découpais avec une paire de ciseaux ce qui, dans Cravate, fait immédiatement penser à une cravate, et que je nouais ce découpage autour de mon cou, je ne porterais pas une cravate mais un Sirletti.

On peut bien porter une œuvre d’art, me direz-vous, et mon exemple est mal choisi. La différence est que lorsque vous portez un costume de chez Poole ou une montre dessinée par Van de Velde – et ce sont là des œuvres d’art – vous portez ce qui est conçu pour l’être. Pour porter un Sirletti, il faut le détruire.

Ce n’est pas gênant. L’art est friand de ce genre de paradoxe, dont le pire – certains l’ont noté – n’est rien moins que celui de la lumière. Il faut que les œuvres d’art soient éclairées, naturellement ou artificiellement, pour qu’on les voie. Cela les tue, chimiquement parlant. Une série d’équations exprime ce déclin de l’œuvre exposée à la destruction. Qui plus est, en les éclairant plutôt qu’en les mettant au cachot, nous les exécutons à petit feu. Sans la lumière, nous ne les verrions pas. Avec elle, nous nous faisons plaisir à leurs dépens.

Nous voici revenus au point de départ où il était question d’une boîte de sardines, vue et revue sous ses différents aspects sans aucun souci pour son bien propre. C’était dans la nature des choses. L’artiste rencontre son public et le public hésite sans cesse entre le blâme et l’éloge sans se soucier du travail difficile qu’il fait faire aux œuvres lorsqu’il jette un coup d’œil dessus en approuvant ou en désapprouvant.

Il est certain que si nous les enfermions dans des boîtes, elles dureraient plus longtemps, peut-être même éternellement. Elles seraient faites à l’intention de Dieu, nous continuerions à vaquer à nos affaires et nous dépêcherions les œuvres d’art toutes fraîches dans des grottes aménagées. Personne ne prendrait plus de plaisir à les voir. Personne ne se plaindrait non plus qu’il y en ait de ratées ou de mauvaises. On oublierait ensemble les croûtes, les chefs-d’œuvres et tout ce qui flotte entre les deux. Aucune personne fréquentable, je crois, ne désire cela, même lorsqu’elle sort d’une galerie ou d’un musée où on lui a assuré qu’une chose à laquelle elle n’a rien compris et pour laquelle elle se sent autant d’affinité qu’un fauteuil pour la personne qui s’assoit dedans, était de l’art et même du meilleur.

Il faut avouer qu’on s’ennuierait ferme dans ce monde sans public. Il vaut mieux continuer à aplatir du papier quand on en a le temps et, parfois, saisir l’occasion. Je voulais dire : acheter vite fait bien fait une boîte de sardines. On voulait une clef pour la peinture et on l’avait dans sa poche, mélangée avec les siennes.

@Fabrice Pataut. Paris, juin 1996