Rimbaud ou l’œil de la catastrophe

par Gérard Joulié

Passé le milieu du xixe siècle la poésie française éclate à l’irrationnel et Jean-Arthur Rimbaud éclate à la poésie. La poésie moderne doit exprimer au-delà du sensible et du connu, elle doit toucher du doigt le plafond tiepolesque de l’ineffable et d’un talon rageur le fond de l’enfer. Traduire ce qui ne se fixe point, «noter des silences, l’inexprimable ». Le poète-collégien aux airs de gavroche crânement poussé est en quête de sensations neuves «pas connues », insiste-t-il, qu’il se flatte de rencontrer dans le bazar des cités illuminées, lui fils de la campagne et vagabond des aubes navrantes, hanté par le désir, souterrain, peut-être de devenir quelque roi nègre à la tête d’or et au crâne de cristal. Rimbaud commence là où finissent strictement Les Fleurs du mal:

« Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu’importe, au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau».

Dans cet événement, qui voit le ciel et la terre s’ouvrir et «des cercueils sous leur dais de nuit dressant des panaches d’ébène, filer au trot des grandes juments bleues et noires », l’oeuvre de Rimbaud occupe une place essentielle et extraordinaire.

Pour l’intelligence de ce génie monstre et resté adolescent, le tracé violent d’une existence chaotique est requis. Jean-Arthur Rimbaud est né à Charleville le 20 octobre 1854 d’une mère dure et d’un père vite absent. Son enfance est le phénomène sordide traduit par Les Poètes de sept ans. En août 70, au début de la guerre, âgé de seize ans, il fait sa première fugue à Paris. En mars 71 éclate la Commune. Rimbaud brûle de se battre. « Des colères me poussent vers la bataille où tant de travailleurs meurent tandis que je vous écris. »

Les premiers vers datent de 1870. Verlaine les trouve d’une beauté effrayante. En septembre 71 est composé Le Bateau ivre. En mai 72 il commence les Illuminations. La liaison orageuse avec Verlaine est entamée. Belgique, Angleterre. Leurs vagabondages et leur misère lassent Rimbaud qui rentre à Charleville. Verlaine, par des lettres hystériques et injurieuses, relance son amant qui cède et revient à Londres. Querelles violentes. Rimbaud est décidé à la rupture définitive. Verlaine tire sur lui. Rimbaud publie à ses frais Une saison en enfer. L’hiver venu il brûle ses manuscrits et tous les exemplaires de la Saison qu’il a sous la main. En mars 75 Verlaine sort de prison et le rejoint à Stuttgart. Rimbaud règle à coups de poing à la campagne une affection haineuse vieillie et rance de quatre ans et laisse Verlaine ivre au fond d’un fossé. La vie de Rimbaud s’achève. La stérile aventure commence, et l’existence redevient quotidienne. Il s’échappe au Harrar. Et c’est pendant onze ans l’obscure vie d’un explorateur commerçant ponctuée par les communications techniques à la Société géographique et des lettres atroces. Malade, en 1891 il est amputé d’une jambe à Marseille, reçoit les sacrements et meurt.

Il y a deux phrases dans cette oeuvre qui surplombent mon esprit et qui roucoulent comme le tonnerre : «Je devins un opéra fabuleux », et plus tard : « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille charnelle, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul».

L’opéra fabuleux est la condition de l’art entré dans la source inconsciente féconde et bourbeuse et jouant avec ses abîmes et ses miroirs. C’est le filon qu’explorèrent les surréalistes. Le combat spirituel, c’est la quête de Dieu en dehors des voies balisées. Les deux chemins sont parallèles et ne se rencontrent qu’à l’infini. C’est pourquoi Claudel décrivit Rimbaud comme « un mystique à l’état sauvage ».

Le génie de Rimbaud est adolescent, il éclate comme une crise de puberté, comme le bourgeon au printemps, comme un coup de tonnerre ou de canon. A dix-neuf ans, il ne peut plus et ne doit plus écrire. Par son apparition il signale et annonce sa disparition même. Rimbaud est nu, il est éclatant de nudité ter-rible. Il n’appartient à aucune culture, même s’il souffre de son baptême chrétien comme un prince barbare passant sous le joug du vainqueur ou un chien sauvage au cou duquel on aurait passé un collier. Génie absolu et isolé comme la France en connut peu, Pascal excepté. Mais Pascal a Jésus dont le coeur brûle dans sa poitrine. Rimbaud n’a rien. Il est né seul, il parle seul, il meurt seul, la tête tournée vers le mur. Quand il meurt, il n’y a pas de Mémorial cousu dans ses habits. Il ne sait pas non plus que ces méchants papiers abandonnés à Verlaine le feront un jour entrer dans la gloire et qu’il sera lu et expliqué dans les écoles. Il en eût frémi. Car de cette oeuvre il pense que «c’était mal »…

A côté de Baudelaire, dandy citadin qui vit devant son miroir et scrute son âme avec la minutie et la science d’un casuiste, Rimbaud est le bandit qui hante la campagne et le vagabond qui dort dans les fossés. Culture, civilisation, mots creux pour ce sauvage qui entre dans la poésie comme Attila dans une ville pour en faire le sac et le pillage.

Rimbaud est l’oeil de la catastrophe. La défaite, la capitulation, la guerre civile, la Commune, le triomphe de la bourgeoisie d’affaires, voilà ce que vit son oeil nu d’enfant. L’éclosion de Rimbaud est celle d’une fleur désespérée et sublime du malheur français. A ce titre c’est un enfant de chez nous, oiseau fou qui chanta dans les aubes navrantes le plain-chant de la vie.

La catastrophe est contradiction du temps. En Rimbaud, survenu là comme poète-témoin, la catastrophe a pour effet la contradiction du temps historique dans le temps personnel, d’où son écriture sismographique, d’intensité démoniaque, à laquelle les surréalistes seront si sensibles, d’où l’arrêt brutal et le suicide intellectuel.

Symboliste, Rimbaud l’eût été en ceci que jamais il n’explique, ne raconte, ni ne décrit et qu’il ne fait jamais en effet que suggérer. Mais alors symboliste sans système : une totale liberté, plus encore une totale indiscipline, non seulement des inventions de choses, mais de mots, et volontairement les plus bizarres, et là-dedans cet admirable emportement qu’on sait et le lyrisme de ses pièces comme Le Bateau ivre où ses dégoûts éclatent comme des fruits mûrs, ou des crachats.

«Ô que ma quille éclate! Ô que j’aille à la mer ! » Et la quille a éclaté.

Car non seulement Rimbaud se tait, mais il renie ce qu’il a écrit (à l’instar de Jean Racine), comme si cette part de lui-même, son oeuvre, l’avait trahi, et comme si en la reniant il espérait retrouver l’intégrité de son être et restaurer son moi dans son unité.

C’est après la vie tout court qu’en a Rimbaud. Il ne l’a point encore vécue qu’il se refuse à la subir. Incapacité à se satisfaire du relatif. Fuite, évasion dans tous les Orients du rêve ou de l’Inconscient. Quelle clé nous ouvrira la porte du tombeau, la salle du festin?

G.J.

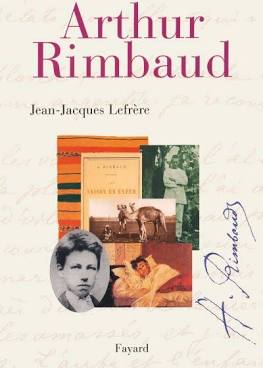

Jean-Jacques Lefrère, Arthur Rimbaud. Fayard, 1462 p.

(Le Passe-Muraille, No 51, Décembre 2001)