Max ah ah !

Schoendorff devant l’Éternité,

par Fabrice Pataut

Codicille 4

Et pourtant, comment ne pas retrouver dans les promenades publiques et les yeux pleins d’hypnose des jeunes paroissiennes une sorte de labyrinthe qui tient à la fois de la plus digne antiquité et de sa plus indigne parodie ? J’y pense de nouveau parce qu’à force d’avoir sous les yeux toutes sortes de matières dont on ne saurait trop dire si elles sont nobles ou ignobles, on finit par se méprendre. Par exemple une soie plissée, un papier froissé, des embrasses de rideaux avec des glands framboise. Mais aussi des fronces, des bouchonnages, des jabots tuyautés, une chéchia flaubertienne, des rinceaux avec feuilles de lierre. Une fois dans la rue : quelques affiches de théâtre arrachées avec leurs mots tronqués, des voyelles abusives, O, U, E qui flottent au vent. Autant de plis et de replis bons dehors comme dedans pour accueillir un pinceau, une craie, une mine.

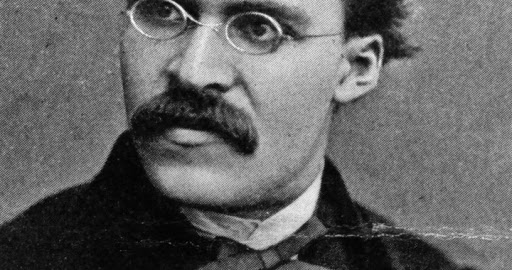

Il y a une manière impériale qui convient aux choses communes et ordinaires, une noblesse de la plèbe et du milieu, une beauté romaine des ustensiles. On ne voit en revanche aucune manière démocratique qui puisse s’accommoder du plaisir tragique, de la volonté libre, moins encore d’une monstruosité dionysiaque contre nature — ou mieux, contre l’histoire. Je tombai récemment sur une vieille édition de poche de Naissance de la tragédie annotée de gribouillis au stylo à bille l’année de mes seize ans. J’y retrouve notamment des considérations du jeune Nietzsche blotti à Bâle comme on peut l’être dans une pouponnière géante sur… quoi d’autre ?… les Allemands, autrement dit le mythe, les Grecs (« nos chefs radieux »), et Luther en habit de poète. La valeur d’un peuple consiste à imprimer à sa vie le sceau de l’éternité, note Nietzsche.

J’ai gribouillé dans la marge : * Hegel ha ha ! Max en aurait ri, lui aussi, qui n’avait que faire du sens historique, de la causalité psychologique et des explications excessivement socratiques. Plus à l’aise dans l’éternité que dans le contemporain. Je pourrais ajouter en marge aujourd’hui : * Max ha ha ! mais pour quoi faire ? Ce qui est fait est fait.

D’ailleurs la chose n’est pas si simple. Elle est à vrai dire si retorse que je regrette de ne pouvoir m’asseoir avec Max pour en débattre. Hegel, après tout, n’aurait pas renié la valeur mythologique de l’éternité, encore moins que toute chose doit pour bien faire être considérée sub specie durationis plutôt que æternitatis. L’histoire (historia) n’est pas une chronique (res gestae), et si l’homme cultivé est celui qui sait imprimer à toutes ses actions le sceau de l’universalité, alors pourquoi pas aussi celui de l’éternité ? Nietzsche, évidemment, pensait à tout autre chose qu’à l’État si cher à Hegel.

Bref bref bref… je remets à une autre fois et me dis patiemment sans trop insister qu’il vaut mieux se méfier de l’air du temps.