Marcel Moreau dieu verbal

À la rencontre, désormais posthume, de l’étonnant faune libertaire des lettres (1933-2020), évoqué en 1997 par son compatriote Nicolas Elders…

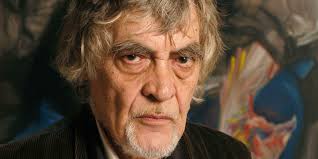

Moreau le fauve, moreau le faune, Moreau le Silène, nourricier de Dionysos. Le masque est puissant, l’œil sombre et scrutateur, la bouche sonore ou scandaleuse. Et sa profération semble épouser toute sa silhouette, massive, imposante et comme imposée. Il est grand, large et lourd. Il ne rit pas souvent, mais quand il rit, son rire effraie jusqu’à l’infini, défait même l’ordonnancement du monde. L’impression est forte, tout comme la première lecture. Pour moi, ce fut Incandescence qui rassemble, en un volume au format de poche, deux livres brûlants, dont Quintes, par quoi Marcel Moreau est entré dans la carrière en 1963. Marc Quaghebeur (repris en bibliographie critique) résume comme suit l’esthétique de ce premier titre: «Ici, point de fadeur crépusculaire ni de phrases lacunaires mais un torrent sombre et rageur.» Tout est dit, qui reste malgré tout à redire.

Marcel Moreau est né à Boussu (Borinage, Belgique) le 16 avril 1933. Qui dit Borinage dit charbon, mines et mineurs. Les Moreau, eux, sont couvreurs: ils s’élèvent vers le ciel, chevauchant les toits vers la nue, quand les autres s’enfoncent dans les entrailles de la terre. «Mon grand-père, qui fut victime, si je ne me trompe, d’une douzaine de chutes, mourut cependant de vieillesse, je veux dire d’épuisement. Mon père, lui, ne tomba qu’une fois, mais mal, si mal qu’il ne s’en releva jamais complètement. Il dévissa d’une hauteur de dix mètres, à la suite d’un glissement de l’échelle posée contre une gouttière défaillante. (… J’étais à son chevet lorsqu’il nous quitta, en 1948. Il avait cinquante et un ans, moi quinze.» (L’Ivre Livre.) Marcel Moreau doit abandonner ses études. Contraint par les circonstances, il travaille dans une robinetterie, puis devient, en 1953, aide-comptable au journal Le Peuple (socialiste), et en 1955, correcteur au journal Le Soir (de tendance neutre ou libérale, c’est selon). En 1968, il quitte la Pauvre B. de Baudelaire et s’installe à Paris, où il continue d’être correcteur dans divers journaux, dont Le Figaro à partir de 1972. Il voyage beaucoup, découvrant la Grèce, la Turquie, l’Amérique latine, l’Asie, bref: le monde en sa terrible diversité.

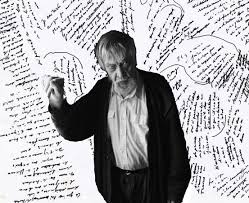

Terrible est le mot. Car l’œuvre de Moreau ne stagne pas dans les marais délétères de la littérature littéraire. Tout, ici, surgit des origines, origines de l’histoire, origines de l’être, origines du verbe. Entre le sexe et le silence, entre le silex et l’absence, gît la parole créatrice. Du magma souterrain jaillit la pure et noble et souveraine énergie génésiaque et génésique. Selon Marcel Moreau, «le classicisme est la sagesse des incertains». Seules certitudes dès lors, le rut et la création, viscérale destinée enchaînée au flux et au reflux, aux rythmes et au rythme, entre l’instant et l’instinct, entre l’intense et l’intérieur ou l’interminable. Dans L’Ivre Livre, autoportrait convulsif et gorgé de mémoire, il note: «En des lieux plus sauvages et sous des cieux plus cléments, j’aurais sans doute connu les joies conjuguées de la pine et de la rapine (…) Ce qui me fut donné dès ma naissance, c’est une espèce de volonté monstrueuse et insomniaque, une prépondérance des instincts me coupant de la connaissance des lois.» Plus loin: «Une trinité de pulsions aura régné sur ma sensibilité. L’instinct rutal (sur la voie publique, être à la femme ce que la chien est à la chienne); l’instinct destructeur (supprimer l’ennemi, celui qui me vole l’espace); l’instinct démentiel (vivre par l’esprit l’infini refusé au corps).» Spirituellement apparentée à Nietzsche et à Rimbaud, l’œuvre de Marcel Moreau prend un accent libertaire dans les grands essais que sont La Pensée mongole, Les Arts viscéraux ou le Discours contre les Entraves. Etre libertaire pour Moreau, c’est «restaurer la beauté en même temps que réduire les injustices» (Les Arts viscéraux). En affirmant avec force que «l’homme désire autre chose que de retrouver partout, dans la leçon politique, sociale, artistique, son image de vaincu» (Discours contre les Entraves), il donne un cours tout ensemble éthique et esthétique à la visée charnelle et sensuelle du dépassement de la limite et de la jonction du haut et du bas qui fondent l’essence de son écriture: l’étoile et l’ordure, l’étoile dans l’ordure et l’ordure dans l’étoile. Moreau le moral salue et bénit Moreau l’immoral: ce ne sont plus de beaux sentiments égarés dans la bauge des corps, c’est le corps ébloui par la beauté parfois répugnante de ses accès et de ses excès. «Chaque orifice a son prix», écrit Moreau dans Sacre de la Femme.

La femme est centrale dans l’œuvre de Moreau pour qui «les fièvres de l’écriture et les brûlures des femmes vont si bien ensemble». L’amour charnel et l’amour verbal se répondent et se correspondant; pour lui, est classique, ce qui est ordonné et tout en frisson, et baroque, ce qui est haletant et tout en chaleur. «Du sein qu’elle te tend comme une mère, aux fellations qu’elle te fait, comme une barbare, et autres heures savoureuses, les yeux dans les yeux, tu reçois de la femme ta recréation d’homme, ta naissance bissée, mais cette fois sans mesure. Oublie un instant l’offrande luxurieuse. Pense, écris, proclame que tu lui dois l’es-prit.» (La Compagnie des Femmes).

Marcel Moreau proclame encore sa rupture avec le rationnel, pauvre raison à jamais avilie. «Mort à ce qui te reste de volonté de rai-sonner !» souligne-t-il. Car Moreau, c’est aussi «Mort aux !», mort aux esprits petits, médiocres, raisonnables et raisonneurs. La tempête des éléments ne craint ni les contradictions ni les déboires; l’opiniâtreté sauvage du paroxysme adhère ainsi à l’opulente volupté de l’animalité. Et lorsque – sans un texte à paraître — Moreau raille «l’insigne aptitude de l’humanité technicienne à produire plus de disgrâce que de beauté» (La Vie de Jéju), l’on reconnaît le mouvement de celui qui notait, dans une carte blanche adressée au Carnet des Instants (octobre 94): «Les promoteurs et les architectes, ici, sont des obsédés de l’érection sans érotisme.»

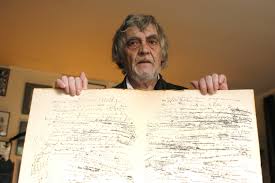

«Notre spiritualité n’est qu’un spiritisme», écrit-il tout uniment dans Monstre. Et dans Bannière de bave: «La culture, ce n’est pas ce que susurrent autour de vous les dépositaires de votre avenir, brillamment diplômés de l’école des dates et des faits, faux disciples, exégètes faiblards et savants de salon, admirateurs trahissant l’admiré et empressés de multiplier les traîtres, car loin de vous transmettre le feu des choses et des hommes dont ils prétendent vous instruire, ils ne vous en dispenseront que les cendres». En barbare saisi par l’écriture, Marcel Moreau, étranger aux modes et aux coteries aussi bien qu’au grand public, devient l’ogre qui dévore le réel aux accents de son verbe.

En Belgique francophone, il n’y a que deux vrais créateurs: l’autre se nomme William Cliff.

N. E.