Les beaux jours

(Suite autobiographique de Fabrice Pataut)

8

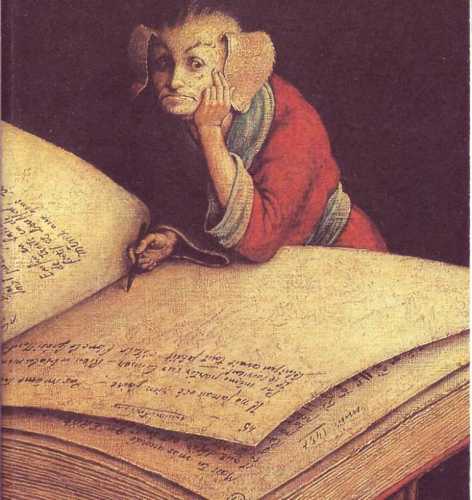

Lectures

J’aurais pu passer outre les chambres, les fenêtres et les chaussures. J’aurais pu faire fi de la rhétorique, mais la métonymie a des pouvoirs auxquels il eût été vain de résister. Ne rien dire des fenêtres qui ouvrent sur le monde aurait relevé du mensonge. Comme on dit d’un soulier qu’il nous chausse bien, je dirai que la profusion des cadeaux inutiles m’a bien chaussé. Le sentiment renouvelé de leur superfluité a fini par les métamorphoser en étrennes essentielles. Lorsque nous avons quitté la rue Delabordère pour nous installer au 38, quai d’Orléans dans l’Île Saint-Louis, j’avais pour tout bagage des cahiers de dessins et des lectures qui n’étaient pas de mon âge. Une grand-mère m’accompagnait, pour qui j’étais, selon ses propres mots, «son dernier homme», et une mère dont la tendresse, impossible à exprimer par les gestes prévus à cet effet, emplissait l’air d’une activité constante, réfléchie et calculée qui devait, pour des raisons esthétiques, prendre l’apparence de l’insouciance et du déni des conventions. Seuls ses yeux ne mentaient pas et un sourire en coin dessiné — je ne peux résister à l’envie de le dire comme ça — pour ma pomme. Ce déménagement était une imposture, mais une imposture si rondement menée, improbable et inattendue, que son rôle de révélateur s’est dénoncé par petites touches, en prenant son temps, une fois passée la surprise. C’est comme si une main invisible, aussi puissante que celle qui avait détruit le mur du chantier de la rue Delabordère, avait pris ses aises pour poser des couleurs. Une image latente a été révélée comme dans le dévelopement photographique, et l’image qui est apparue à la faveur de notre arrivée est celle d’une vie insulaire vers laquelle les regards convergent. L’espace de la rue Delabordère s’est rapetissé en partant du milieu ; il s’est replié sur lui-même et haussé au centre d’un espace hétérogène beaucoup plus vaste, sans l’aide de personne, comme un souverain déchu et abandonné part s’asseoir sur un vieux trône au milieu de nuages factices. Les lieux que nous habitons ont des motivations qui leur sont propres, semblables à ces raisons du cœur que la raison ne connaît pas. Lorsque, depuis le balcon du cinquième étage, nous profitions de la vue magnifique sur le quai de la Tournelle et le chevet de Notre-Dame, c’est nous-mêmes que nous observions sans le soupçonner, notre vie à trois dans ce nouveau décor si différent du décor d’origine, sans le calme démodé de Neuilly, sans son flegme bienveillant, comme si la cathédrale, le square Jean XXIII et l’ancienne passerelle de fer qui nous reliait à l’île de la Cité avaient été un miroir.

Ma nouvelle chambre avait, les premiers mois, une belle alcôve qui faisait presque une deuxième pièce, une sorte d’appendice. Mon lit, loin de la fenêtre qui donnait sur la Seine, s’y trouvait comme dans un écrin sombre. Puis l’alcôve, qui avait sa propre porte, fut transformée en penderie, mon lit déplacé, et le passage fermé par une bibliothèque murale qui accueillit les livres de ma mère. J’étais le seul à y avoir accès, comme on accède aux fruits défendus bien qu’aucun interdit n’eût été prononcé. Au contraire. Il y avait là plus de Verlaine que de Chateaubriand, et la vieille édition Pauvert des Onze mille verges de Guillaume Apollinaire. Du Cocteau, du Genet, du Henry Miller, du Céline. J’ai lu tous ces livres, je les ai bus comme on boit un vin rond et long en bouche et m’en suis enivré chaque soir avant de m’endormir. J’attendais le moment du coucher avec impatience et rêvais de pouvoir rester alité pour ne jamais les quitter.

Je n’avais pas l’impression de lire frénétiquement, ni même beaucoup, comme ces hommes dont on dit qu’ils aiment beaucoup les femmes ou les voyages, par ennui, surenchère et multiplication. Je ne cherchai pas à en lire le plus possible. Je n’allais même pas, je ne crois pas, d’un livre à l’autre. Mon sentiment était plutôt qu’en faisant un choix, en lisant de manière exclusive, en refusant certains livres dont la lecture, obligatoire et hâtive, gâtait le plaisir de lire les autres, je lisais un ouvrage unique. Je lisais Proust puis Gide, puis Cocteau, puis Larbaud, puis Genet comme on dit de quelqu’un qu’il lit l’allemand ou l’anglais. Le sentiment était qu’en lisant ceux-là et en laissant sur le côté ceux qui ne procuraient aucun plaisir — disons Vian ou Butor — je pénétrais une langue ou, mieux encore, un idiome, un parler propre à une région imperméable aux lecteurs fervents et inconditionnels de tous ces livres pauvres ou mineurs qui sont restés pour moi lettre morte.

L’expérience de la lecture ne porte pas à la communication. Je n’avais aucune envie de parler aux autres des auteurs que je fréquentais, sans doute par timidité, peut-être aussi parce qu’ils ne faisaient pas partie du canon des écoliers de l’époque qui ne désiraient rien tant que s’adonner au culte du choquant et du bizarre. J’aurais eu l’impression de trahir des proches, et le fait que Larbaud et Valéry fussent dédaignés par les garçons de mon âge me les rendaient plus précieux encore. Artaud a été une exception à la règle, mais uniquement parce que Jean-Charles en était fanatique. Qui peut être tiède avec Artaud ? Et puis Artaud avait été un dandy, ce que tout le monde avait oublié au début des années 70. On célébrait le poète maudit, le toxicomane ensorcelé. On aimait les déclamations hermétiques, la voix terrifiante et suraigüe dans l’enregistrement de Pour en finir avec le jugement de Dieu. J’aimais plutôt Artaud en Marat, le sublime repasseur de couteaux du Liliom de Fritz Lang, le théoricien du Théâtre et son double. Ricardo transporte un manuscrit sur Artaud-le-Mômo sous sa chemise à l’occasion du voyage au Mexique dans Valet de trèfle. Je me souviens de ce manuscrit de J.-C., oublié dans un hôtel borgne des Chiapas, exactement comme dans le roman. J.-C. en avait posté une copie 38 quai d’Orléans, qui n’est jamais arrivée. Il n’y était question ni d’hallucinations ni de visions ni même de souffrances, mais de cruauté et du moment délicat où l’inclémence poussée à son terme s’est défaite de la méchanceté, toujours psychologique, toujours médiocre et petite, pour atteindre une sorte de pureté. Malheureusement (àmoins qu’une drôle de faveur n’ait été accordée), ces mots-là sont à jamais perdus.

F.P.

Merci pour ce beau texte, et pour cette phrase « Les lieux que nous habitons ont des motivations qui leur sont propres, semblables à ces raisons du cœur que la raison ne connaît pas.. »

Bravo… ! Et comme j’aime entendre parler ainsi d’Artaud, le héros de mes 20 ans, celui dont mon deuxième fils porte le prénom !

Epatant,comme toujours! Et surtout pas conforme aux modes ! une insularité dédaigneuse comme je les aime …