Les beaux jours

(Suite autobiographique de Fabrice Pataut)

4

Mappemonde

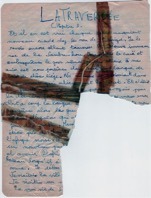

Il y avait une mappemonde lumineuse posée sur mon bureau dans cette chambre de la rue Delabordère. Elle pivotait autour d’un axe et je prenais soin, avant de me coucher, de la positionner de manière à m’endormir avec l’Afrique en face. Cette passion pour l’Afrique était livresque, artificielle et infantile, nourrie de la lecture de mauvais livres et de bonnes encyclopédies, au point que j’avais projeté de raconter une aventure qui devait prendre pour cadre la totalité du continent et de l’illustrer moi-même. J’avais inscrit mon nom deux fois sur la page de couverture, en tant qu’auteur et en tant qu’éditeur. Animalier et nocturne, voilà comment je décrirai ce récit perdu, raconté à la première personne, auto-édité et sobrement intitulé La traversée. Il m’en reste un minuscule fragment : le début du troisième chapitre, contourné et plein de grosses fautes [4].

4

L’idée de la voie maritime comme voie royale et, par extension, de la majesté des départs et des arrivées par voie navigable, m’est revenue des années plus tard à l’occasion de deux projets inachevés, La conversion du voyageur, partiellement écrit et dessiné à l’encre de chine et au crayon, et Wynton passes, ébauché sans complément graphique. Le premier requiert l’intervention d’une baleine, un thème biblique repris dans Reconquêtes; le second l’eau verte de la lagune vénitienne sur laquelle glisse Wynton en proie à la désillusion et qui sera aussi l’eau dernière de Pierre et Irène dans Demain. Il est question dans chaque cas, comme déjà dans La traversée, d’une chose que le narrateur voit ou revoit « pour la dernière fois », peu importe laquelle : une étoffe, un visage autrefois familiers à l’œil, une chose innocente dont l’esprit sait maintenant sans l’aide des sens, par le seul pouvoir de l’intuition pure, qu’elle est vouée à disparaître.

Je n’ai jamais lu, sinon les tous premiers livres de ma petite enfance, sans penser un jour écrire. La lecture a très vite convoqué l’écriture et provoqué naturellement un désir d’imitation. Et que désirais-je imiter ? Un style, un mouvement, une manière, une aspiration qui aurait la force de déposer le lecteur au cœur même de la fiction, in media res, sans prévenir, sans excuse, sans passer par un vestibule où l’on perd son temps en présentations.

« Suivez-moi, dit Verlaine en tortillant son derrière de gauche à droite en direction de la cuisine, nous devons parler ». L’incipit d’Aloysius lâche le lecteur au milieu du drame, d’une façon à la fois sèche et poétique, brusque mais lyrique. Le reste du roman commente cette phrase ironique et théâtrale. Ou bien, plus théâtral encore au sens où le motif est lancé devant les spectateurs sans préambule : « Si le Dieu de l’Exode et de la Passion venait à moi, s’Il me secouait de bon matin et me demandait : ‘Mon petit Patrick, qui entrera le premier dans mon Royaume ?’, je répondrais : ‘William’ sans hésiter ». Tennis, socquettes et abandon, sans ouverture ni déclaration, fait comme si la question avait toujours été posée — une question grave sur le destin, l’éternité et la brièveté de la vie. C’est prendre les choses en direct, et un roman n’est après tout qu’une petite partie d’un ensemble considérablement plus large qu’on ne peut embrasser dans sa totalité faute de temps et d’énergie, un ensemble vivant au sein duquel se développe, à un moment particulier ou dans un repli insoupçonné, une énigme, un paradoxe, un visage que l’écriture se charge de surprendre et auxquels elle donne la texture, la couleur et les limites qui leur seront propres ; avec l’aide du chat Verlaine dans Aloysius, avec celle de Dieu dans Tennis.

F.P