Le voyage du vaisseau à vau-l’eau

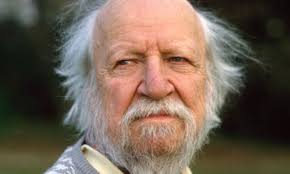

À propos de La Cuirasse de feu de William Golding,

par Rose-Marie Pagnard

Peu importe le temps qu’il fait, dehors; depuis deux, trois heures, vous lisez un roman, tournant les pages comme autant d’obstacles à votre impatience, les yeux vous brûlent, et bien que la raison vous souffle que vous devriez maintenant vous occuper de choses sérieuses, vous continuez, la tête cuisante, votre chère lecture… Chacun a fait l’expérience de cette délicieuse attraction. Peut-être en lisant Goldsmith, Sterne, Stevenson, Conrad, écrivains qui, chacun à leur manière, savent nous captiver par la trajectoire toujours inattendue de leur imagination. A ces noms s’ajoute, par filiation, celui de William Golding, auteur d’une trilogie dont le dernier volet, La Cuirasse de feu, a paru récemment.

Un jeune aristocrate anglais, Edmund Talbot, vogue vers l’Australie où l’attend une haute fonction dans l’administration de la colonie. Pendant son voyage de presque une année à bord d’un voilier chargé de marchandises et d’immigrants, il tient un journal destiné à son parrain et protecteur: c’est le fruit de son minutieux compte-rendu qui compose l’en-semble de la trilogie; La Cuirasse de feu, dont il est ici question, relate l’ultime et dramatique étape de la traversée. Les ingrédients sont donc en place, huis-clos, durée, échantillonnage humain — pour peindre une fois de plus la condition humaine et faire la démonstration que les apparences ne sont pas la vérité et que le danger «est à l’origine de cette évolution qui nous montre sous notre jour véritable». Oui, mais William Golding, en connaisseur des moeurs des hommes, ne nous a pas habitués à la moralisation simpliste, et avec lui tout aventure — et en premier celle de la narration — irradie dans une multitude de directions. Ici, l’oeil de son héros, l’intelligent et bouillonnant Edmund, est semblable à la lentille d’une lunette: tantôt bouché par un solide et encombrant préjugé de classe («la classe sociale est le langage britannique»), tantôt tendrement embué par la pensée de l’Objet Aimé, tantôt éclairé par la découverte de l’amitié et de l’estime. Les scènes qu’il relate allègrement, ses jugements, ses commentaires, varient au gré des événements, s’annulent, se superposent, créant peu à peu l’épaisseur quasi palpable de la vie. Celle-ci, à bord d’un vaisseau pourri, dont le mât de misaine est fendu à sa base et dont les montres marines sont détraquées, cette vie sous la voûte céleste aussi impénétrable que les pensées du capitaine Anderson, cette vie qui oblige Lord Talbot à se laver avec du savon à l’eau de mer (ce qui lui fait dire qu’il aurait pu intituler son journal «Savon à l’eau de mer, tout bonnement, mais hélas — étant donné la pusillanimité des éditeurs anglais, l’occasion ne s’est pas présentée»), cette vie, en quoi consiste-t-elle ? En événements. Après qu’ils eurent essuyé une tempête et survécu de justesse à un iceberg dont les blocs de glace étaient «de la forme du piano forte de Lady Somerset et d’une taille encore plus grande», Mrs. Prettiman le dit fort bien: «Non, ce ne fut pas une odyssée, pas le modèle, le symbole, l’image de la condition humaine. Ce fut ce que c’était. Une suite d’évènements. Pas un paradigme, ni une métaphore.»

Les événements du jour: intrigues et confidences dans le carré, jeux de portes ouvertes et fermées dans les coursives, mariage, éclats, chutes, malentendus et prises de bec, projets et promesses, réparation folle du mât de misaine (on comprendra pourquoi dans les dernières pages, et du même coup s’expliquera le titre du livre); mais aussi marches sur les ponts, dessous, dans les gréements où Edmund veut aussi poser ses nobles pieds, discussions autour de la couchette de Mr. Prettiman, philosophe social qui aime Pindare mais lui préfère Voltaire pour des raisons évidentes: l’Eldorado australien où il espère semer ses libres pensées en compagnie de son épouse et de sa machine à imprimer !

Les événements nocturnes basculent dans un autre éclairage. Tandis que s’accomplit le travail des marins, Edmund participe au quart de nuit aux côtés de son ami le lieutenant Summers; dans les silences de leurs veilles les pensées secrètes se dilatent à l’unisson des signes cosmiques, en prennent la mystérieuse profondeur, s’égarent parfois. La perception de la nature devient d’une qualité extrême: pendant une tempête, Edmund imagine que la nature de l’eau ne désire pas vraiment nuire à leur bateau, que simplement elle ne peut déroger à ses habitudes, et il lui semble, pendant un moment de folie, qu’il va «peut-être pouvoir entendre à l’intérieur même de sa masse le frottement des particules les unes contre les autres».

Si vous voulez en savoir plus, embarquez au point de départ. De dialogues pleins d’humour en descriptions pittoresques, de tirets sterniens en ellipses, vous traverserez ce récit d’aventures avec une tempête d’éclats de rire, avec une infinité de sourires (les sourires entendus de celui qui croit avoir compris par ses seules aptitudes que…), avec, aussi, l’accompagnement plus fin, plus durable sans doute, de la poésie et de l’intelligence. Et vous quitterez ce livre —comme ses deux prédécesseurs —avec l’impression que l’auteur s’est diverti en l’écrivant et que, par un bienveillant privilège, vous avez été invité à vous divertir avec lui, gravement, légèrement — une jambe raide, l’autre pliant au rythme du bateau…

R.-M.P.