Le passant du grand air

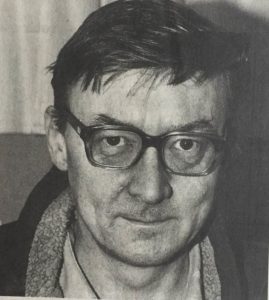

Hommage à Jean-Marc Lorétan (1940-1993)

par Claude Frochaux

Jean-Marc Lorétan, poète, chroniqueur est mort à Lausanne le 2 octobre 1993. Il laisse, comme un sillage, une oeuvre mince, délicate, pleine de pudeur et de sensibilité. Sa mort, même annoncée par une grave maladie, a été ressentie comme la perte d’un être rare et irremplaçable, inattendue, en dépit de tous les signes annonciateurs: ce qui prouve qu’on avait besoin de lui.

La nouvelle de la mort de Jean-Marc Lorétan attristera ses amis et ses amis se révéleront plus nombreux que ceux qu’il comptait de son vivant. Beau-oup de gens, beaucoup de ses lecteurs, des anonymes qu’il avait croisés dans des soirées littéraires, des bistrots, des conversations de rue ou de pas de porte se rappelleront sa longue silhouette longiligne d’éternel adolescent qui rêvait sa vie en même temps qu’il la vivait.

Jean-Marc Lorétan était de ces poètes pour lesquels on aurait voulu que la vie soit différente. On voyait bien qu’il était désabusé, toujours un peu triste, d’une tristesse générale qui n’était pas vraiment pour lui seulement. Non, il était triste pour les autres aussi. Il pensait que la vie était trop dure pour tout le monde, pas assez fraternelle et pas assez insouciante.

C’était un peu les gens qu’il n’aimait pas trop qui réussissaient et ceux qu’il aimait qui restaient derrière. Jean-Marc avait sa hiérarchie à lui, sa philosophie à lui, sa morale à lui. Ça ne coïncidait jamais avec la vie, avec ce qu’on appelle la réalité. Quand on l’entendait parler, on admettait vite que c’était la faute à la réalité. Mais ça ne changeait pas grand’chose.

Il était né à Sion en 1940 et avait passé son enfance au Cameroun. Cette enfance en Afrique devait détenir une clef quelque part de son errance par trop nonchalante en Europe. Il avait publié des poèmes, des nouvelles, il adorait les petites histoires comme celles du Grand Air (L’Age d’Homme). A cette époque-là, il vénérait Henri Michaux comme un dieu et il partageait avec Michaux sa fragilité nerveuse, une vulnérabilité de tous les instants et un besoin de sincérité presqu’éperdue. Comme si la sincérité devait fatalement rencontrer celle des autres.

Un de ses livres s’appelait: Je ne crois plus aux sept jours que Dieu fait (L’Aire). Chaque livre de Lorétan était un aveu, une confession. Sa fragilité était comme garante de l’accueil qu’on lui réservait. Il fallait jouer le jeu, accepter qu’on vous parle de cette voix un peu rauque, ironique, tendre, complice ,chuchotante. Si vous étiez d’accord avec l’ordre du monde, ce n’était pas la peine.

Son dernier livre fut un testament. On le savait, tout le monde le savait. Mais on ne voulait pas y croire. Il avait vécu étranglé, pas seulement lorsqu’il eut cette maladie qui le prit à la gorge. Comme pour l’empêcher de parler. Non, étranglé par une vie trop étroite. Rarement, pourtant, poète ne fut mieux entouré par une femme qui lui servait de monde entier. Dans Vivre étranglé (L’Age d’Homme), il dit sa vie d’un bout à l’autre, comme on déroule un ruban. C’était, comme toujours dans les livres de Lorétan, grave et léger, sur la pointe des pieds, comme pour ne pas déranger. Mais quand même, il ne pouvait pas s’empêcher de penser que… Peut-être, pensait-il, avoir pu faire mieux, plus. Sa dernière phrase, avant la page blanche, fut: «J’avais, par mon silence, laissé trop dériver les choses.»

C. F.

(Le Passe-Muraille, No 10, décembre 1993)