Impression du soleil

Un texte inédit de Saïd Fahran

Entre mes doigts, le livre somnole, ii comme le petit garçon étalé sur le siège voisin. Il pleut des rayons de soleil sur la vitre du bus, lumière qui se reflète sur nos visages, les grimant d’une blancheur mate. Je me souviens : j’ai voulu marquer la page à laquelle je m’étais arrêté ; le livre est tombé de ma main; j’ai fermé les yeux, me suis endormi.

— Vous la connaissez?

— La rue?

— Oui, Al-Sada.

— Je la connais.

Le garçon me dévisage ; ses yeux pers, striés d’émeraude, m’interrogent; sa main gauche, dans la lumière aiguë, semble étrangement maigre alors que l’autre tient un sac en plastique rose, bourré d’une multitude de choses que je ne distingue pas aisément.

Je tente de maintenir le livre perpendiculairement à mes yeux, le pouce horizontal et les autres doigts lui soutenant le dos, comme si je tenais un bébé dont je dois m’assurer à tous moments qu’il respire encore.

Les lignes bougent, suivant le rythme du car, son mouvement sur la route goudronnée; chaque fois qu’un passager monte ou descend, mes yeux suivent, tel un fil invisible, les mots traversés par les rayons.

Le petit garçon s’accroupit, les coudes sur ses jambes, le sac en plastique rose suspendu à ses petits doigts. Le bus s’engage dans le rond-point d’Al-Thawra à vive allure et en ressort tout aussi vite, nous gratifiant d’un jet blanc de lumière sur nos visages.

Il me fixe.

— Je vais chez mon oncle ; il habite la même rue…

— La rue Al-Sada?

— Oui… mais je ne connais pas bien l’endroit ; il vit avec ses enfants, une mai-son proche de la rue…

Mes yeux sautent les lignes et le bus tressaute sur la route bossue. Le garçon pousse ses genoux contre le siège devant lui; le sac de plastique rose se balance entre ses jambes. Au rond-point du quartier des Kurdes, pour la deuxième fois, le soleil nous tourne le dos, puis réapparaît, agressif et m’oblige à fermer les yeux.

— Je m’ennuyais chez mon père, avoue comme à regret le petit garçon; je n’ai ni frère ni soeur ; et puis, ma mère est morte dans l’incendie de la rue Mouraidi; vous en avez entendu parler ?

— De l’incendie?

— Oui…

— Oui, c’était un horrible accident, en plein mois de juillet ; je suis vraiment navré; il y a eu beaucoup de morts.

— Nous n’habitions pas là-bas ; ce jour-là, ma mère faisait son marché dans le souk du Mouraidi ; elle est restée coincée au milieu des étals des poissonniers. Les pompiers sont arrivés quatre heures après le début de l’incendie ! Mon père dit que le gouvernement ne nous aime pas; vous pensez comme lui?

— Nous ne le portons pas dans notre coeur non plus, mais il ne faut pas parler de politique, les autorités…

— Mais, je parle de ma mère!

— Je suis désolé; c’est… malheureux.

— Vous savez que le soleil était à l’origine du feu ?

— J’en ai entendu parler, oui; le soleil, chez nous, est si brûlant que c’est presque un ennemi… Je le dévisage comme si je parlais à un personnage du livre.

Je vais les trouver, hein ? Ils logent près de la rue; elle est grande?

— Qui ça ? — La rue? — Quelle rue?

— La rue Al-Sada!

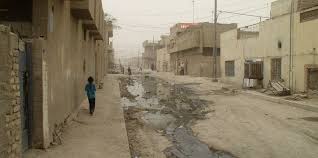

— Oh, ça oui ! elle est immense ; et tout au bout, très loin, se trouve l’hôpital psychiatrique.

— Où il y a les fous?! — Oui, où il y …

— Papa m’a dit qu’on les traite mal; l’eau glacée; l’électricité…

— Il parait… J’ai entendu…

Le soleil inonde le bus ; le métal des sièges brûle. Le petit garçon cache ses mains dans les plis de son dichdacha, le sac de plastique rose sus-pendu à son orteil droit, simple crochet qui informe le corps d’une présence, comme si ce bagage était le but ultime du voyage.

La chaleur suffocante refuse à mes yeux toute autonomie ; mes paupières se fer-ment, dociles ; la torpeur envahit mon corps.

Le soleil tombe, source vive de chaleur, il me pique le nez et la joue droite ; le bus s’est arrêté au terminus, à la dernière grande place d’Al-Thawra. J’aperçois le chauffeur, dans un café, une cigarette à la main. Tous les sièges sont vides. Depuis longtemps?

Par terre, à mes pieds, le sac en plastique rose ; deux livres ont glissé un peu plus loin ; et là, un pyjama, une photo encadrée. Le petit garçon a posé ses mains, comme des fruits frais, sur son dich-dacha; le soleil irradie ma joue gauche et me glace : le bras droit du petit garçon est atrophié, les doigts de sa main ressemblent à ceux d’un bébé; la lumière, féroce, éclaire l’infirmité, fait rougeoyer les veines des paupières. Je vois mon livre fermé, entre nos sièges. Le soleil nous a emportés ; à quelle page en étais-je?

Je secoue le petit garçon pour le réveiller. Je lui dis :

— Je la trouverai, elle est dans le livre.

S. F.