Entre l’élan vif et la pleine conscience

Entretien avec Etienne Barilier,

par René Zahnd

En suisse romande, Etienne Barilier est l’un des rares écrivains à se mêler des affaires de la Cité, en particulier par le biais de sa chronique dans L’Hebdo. Mais il est surtout l’auteur d’une des oeuvres les plus importantes de ce pays, non seulement par le nombre de titres qu’elle compte, mais aussi par l’ampleur des thèmes qu’elle brasse et par la qualité de son expression. Aux vingt-cinq livres déjà publiés viennent de s’ajouter, ce printemps, Un rêve californien (roman) et Contre le nouvel obscurantisme, éloge du progrès (essai).

— Vous considérez-vous davantage comme un essayiste ou comme un romancier ?

— Je me sens d’abord romancier, et d’ailleurs mes premières tentatives littéraires n’ont jamais été que des romans ou des fictions. J’ai ensuite écrit des essais, parce que l’aventure de l’intelligence m’intéressait autant que d’autres types d’aventures, cel-les de la passion ou des destins par exemple. J’ai toujours eu le sentiment profond d’une espèce d’unité de ce que souvent l’on sépare, à savoir précisément d’un côté le monde du roman, et de l’autre celui des idées, des pensées, de la réflexion. Et parce que j’ai le sentiment de cette unité, j’essaie de la restituer. Il se trouve que dans mes romans des personnages débattent souvent d’idées, mais c’est dans la seule mesure où les idées, pour moi, font partie du tissu même de la vie. Au fond, quand j’écris des essais, c’est à situer plutôt dans l’optique de ce que j’appellerais «l’engagement de l’écrivain», non pas au sens où on le définissait dans les années soixante, pas un engagement politique déterminé, plutôt un certain engagement dans la vie sociale, dans la vie de la Cité, une tentative d’apporter un éclairage personnel sur les problèmes que tous partagent. Mais que mon élan premier soit celui d’un écrivain, c’est-à-dire d’un homme qui a besoin de restituer le monde dans le langage, pour moi c’est clair depuis mon adolescence.

— Par rapport à cette notion d’engagement: quel rôle attribuez-vous à l’écrivain ou à l’intellectuel dans la société d’aujourd’hui ?

— La question est de savoir si un écrivain est bien placé pour s’engager dans des questions politiques, même au sens large du terme. J’ai la faiblesse de 12

penser que oui: l’écrivain est quelqu’un qui se passionne pour la vie en général, donc pour toutes les dimensions de la vie, qui a une approche intuitive et généraliste des problèmes et qui n’est pas, en même temps, limité dans sa perspective parce que pris dans telle profession ou dans tel groupe social. Hermann Broch affirme que l’écrivain est un personnage hors classe, ce qui ne signifie pas au-dessus, mais bien en dehors. Cette position à la fois insérée dans la vie (c’est son souci premier) et distante, puisqu’il n’est pas directement impliqué dans les intérêts d’un groupe, est une position privilégiée, qui devrait permettre un point de vue original, apportant quelque chose à l’ensemble de la société. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui que les intérêts sectoriels et les particularismes de tout genre renaissent ou se renforcent. Les gens ne pensent plus qu’au travers des intérêts de leur profession, de leur groupuscule, de leur nation, par exemple. On a plus de peine à avoir une réflexion de type général, qui prenne en compte les soucis que partagent tous les êtres humains. »Il faudrait aussi dire pourquoi l’écrivain, qui est l’homme de l’imaginaire, peut prétendre à s’intéresser au réel. Quand on est un homme de l’imaginaire, c’est qu’au fond on est un homme du possible, c’est-à-dire qu’on rêve à ce qui pourrait être une autre réalité. C’est aussi parce qu’on aime la réalité, qu’on voudrait la changer, qu’on se jette dans l’imaginaire. C’est une façon de lancer des ballons d’essai dans l’avenir, de pressentir l’avenir. La vie dans l’imaginaire n’est absolument pas une fuite. Il n’existe donc aucune contradiction entre l’imaginaire et le réel: l’un nourrit l’autre.

— En Suisse romande, on a l’impression qu’une sorte de méfiance et de silence entourent l’idée et le mot, comme si l’écrivain, le penseur ou l’artiste en général étaient juste un «mal nécessaire». Cela change-t-il le rapport à la société ?

— Il y a en effet une spécificité de l’artiste en Suisse. Il se trouve en face d’un public qui a priori ne reconnaît pas son importance, sa signification ou simplement son rôle. L’engagement, en l’occurrence, consiste à continuer à écrire, à essayer d’agir par l’écriture. Il est vrai qu’on est beaucoup moins stimulé qu’on peut l’être par exemple en France. Mais je ne sais pas si ça change la nature profonde du travail. Peut-être même, à certains égards, est-ce une chance supplémentaire. Je pense simplement au fait qu’en France, les intellectuels ont toujours tendance à se précipiter tête baissée dans des causes politiques, parce qu’on les attend tellement que, s’ils se taisaient, on le leur reprocherait. Voir l’ex-Yougoslavie, la Guerre du Golfe, et ainsi de suite. Souvent ces positions me paraissent hautement contestables, et souvent ces intellectuels me paraissent sortir de leur rôle, comme ils en étaient sortis dans les années soixante. Le contexte français les y excite peut-être. En Suisse romande, nous sommes dans l’autre extrême, qui consiste à se dire: mais à quoi bon ? ce que nous écrirons n’aura strictement aucun poids, nous ferions mieux de rester dans notre coin. J’essaie de lutter contre cette idée-là, parce que je reste persuadé qu’au fond il existe en Suisse une soif d’idées, une attente intellectuelle.

— J’ai l’impression que votre identité est plutôt européenne.

— C’est vrai, mais c’est peut-être la raison pour laquelle j’ai fini, paradoxalement, par m’intéresser davantage à la Suisse ces dernières années. A quarante ans, on se montre peut-être plus touché par les problèmes politiques et sociaux qu’avant. Je me sens européen, en ce sens que ce qui me définit, ce qui est presque mon pain quotidien, ce sont des oeuvres ou des réalités qui viennent de toute l’Europe. Je ne pourrais pas me concevoir sans cet univers-là. Mais dès lors qu’il est question d’une Europe politique, je ne peux pas m’empêcher de faire une relation entre l’Europe politique et l’Europe culturelle. C’est évidemment Denis de Rougemont qui est le grand promoteur de cette vision-là, qui consiste à dire que l’union politique n’aura de sens que si nous avons conscience de quelle culture, quelle conception de l’individu ou du droit de la personne nous unissent. Ce sont peut-être de grands mots, mais j’y crois. L’Europe, pour moi, bien sûr que ce sont des oeuvres d’art, des oeuvres littéraires ou des monuments, mais c’est aussi une certaine approche de l’être humain. Par ce maillon-là, on raccroche le problème politique. Donc, oui, je me sens d’abord Européen, mais ça ne m’empêche de me sentir Suisse et de me sentir concerné par les problèmes qui se posent à la Suisse et aux Suisses, puisque justement il s’agit de savoir quelle est notre place dans l’Europe.

— Votre dernier essai, très en prise avec le monde d’aujourd’hui, pose implicitement la question de la perception de la réalité par un intellectuel d’aujourd’hui. N’y a-t-il pas un danger, au fond, de ne percevoir la réalité que filtrée par les médias et par les livres ? Une réalité vue de sa table de travail…

— C’est une question que je ressens comme une provocation, mais comme une provocation heureuse et bienvenue! Je ferai d’abord une énorme différence entre la réalité qui nous parvient par les médias et celle qui nous parvient par les livres. Le travail de l’intellectuel ou de l’écrivain est précisément de prendre distance par rapport à ce simulacre de réalité qui nous est donné par les médias. Je crois que les vrais livres sont là pour nous permettre cette prise de distance et pour libérer notre regard, pour lever un certain nombre de voiles entre la réalité et nous. Si un écrivain ne croyait pas que la réalité est moins trahie par les livres que par les médias ou par le «Café du commerce», il n’écrirait jamais. Dans mon dernier essai, j’ai précisément tenté de décaper la réalité, de critiquer ce qui passe pour allant de soi, la doxa d’aujourd’hui, dont tant de gens n’ont plus conscience, même certaines personnes censées vivre dans les idées. Starobinski, parlant de cet essai, m’a fait un immense plaisir en disant qu’il n’était pas écrit à partir d’autres livres. Sous entendu: il y a beaucoup de références, c’est vrai, mais il y a d’abord un souci vital et personnel. Pour moi, ce qu’on peut appeler l’érudition, les lectures, la connaissance ne seraient rien si elles n’étaient pas au service d’un souci que je vis dans mes tripes. Il y a donc à la fois un souci humain, un souci éthique et là-dessus le plus de lectures possibles, qui permettent cette distance, extrêmement difficile à prendre par rapport à notre temps, par rapport à l’air du temps. Il faut presque se retenir de respirer un instant ou deux pour savoir ce qu’est l’air… du temps!

— Ce livre témoigne d’une foi profonde en la responsabilité et la liberté de la personne, mises en danger par des menaces contemporaines. N’aurait-on pas pu écrire ce type d’essai à toutes les époques ?

— A chaque époque, certaines exigences fondamentales doivent être reformulées, sans quoi elles ne sont plus entendues. Mais la reformulation et le fait que le propos se détache sur le fond de l’expérience présente, je pense que c’est irremplaçable. Les menaces qui pèsent, par exemple sur la conception de la personne, ne sont pas les mêmes aux différentes époques. Et l’irrationalisme d’aujourd’hui n’est pas le même que celui d’hier, la mauvaise foi est venue s’y ajouter. Il y a une tentation du reniement de soi qui me paraît vraiment contemporaine. Je ne crois pas que mon livre aurait pu être écrit il y a dix ou vingt ans. Et si on devait le faire dans vingt ans, il ne serait sans doute pas le même non plus.

— Parce que les menaces changent ?

— Le danger est de dire: bon, eh bien nous avons défini cette personne humaine, les droits de l’homme, tout cela est aussi solide qu’une chaise en bois, parlons d’autres chose. Mais au fond, ce n’est pas vrai: c’est le fruit d’une décision que chaque individu est amené à reprendre. Rien n’est acquis. Nous ne pouvons pas faire comme si les valeurs dites européennes étaient un trésor dans lequel on peut tranquillement puiser.

— Pour parler maintenant de votre roman, il me paraît marqué par l’ironie. Cette ironie participe-t-elle d’une prise de distance ?

— Tout à fait ! Je pense que c’est une dimension essentielle de mon écriture romanesque, mais je m’aperçois que cette dimension échappe parfois totalement à certains lecteurs. A la limite, je dirais qu’il n’y a presque pas une de mes lignes qui ne soit ironique. J’ai évidemment de la peine à l’analyser dans mes propres livres, parce que je ne peux pas dire jusqu’à quel point c’est accompli. L’ironie est exactement une forme de la conscience. C’est ce qui permet à l’auteur, et au lecteur ensuite, de regarder le livre. L’extraordinaire dans la littérature est que l’ironie n’empêche pas la passion, la foi, l’adhésion, le rêve. Toutes ces dimensions-là sont parfois mystérieusement conjuguées et parfois elles se répondent, elles créent des tensions fécondes. Il y aura un élan passionnel et ensuite un élan de distance. Il y a souvent, à l’intérieur même de la passion, ce regard de la conscience, qui est le propre et la gloire de l’être humain: la capacité de conscience au sein même de ses élans, sans que ses élans soient gâchés pour autant. Je crois que c’est là le grand mystère vers lequel je tends plus ou moins obscurément. C’est de préserver une chose que j’éprouve profondément, qui est l’élan irréfléchi vers la beauté, vers le sens, vers l’art, vers la vérité, tout en permettant, au sein même de ces bouffées de foi, au lecteur et à moi-même de garder pleine conscience. C’est un équilibre extrêmement difficile à tenir. Pour moi, cette ironie est essentielle.

— De livre en livre, avez-vous l’impression d’avancer vers quelque chose ? Avez-vous la conscience d’une continuité dans votre travail ?

— C’est une question difficile, qui implique de se juger soi-même, ce qui est quasiment impossible. Cette tentative d’unir la conscience à la passion représente probablement une sorte d’idéal auquel je tends et qui me pousse à recommencer un livre quand j’en ai terminé un, parce que justement il s’agit d’un idéal et non d’un accomplissement. Dans l’élan, je crois qu’il y a une cohérence. Quant à la cohérence des réalisations, j’ose espérer qu’elle existe, mais j’en suis difficilement juge. Tout ça me ramène à la question première sur les essais et les romans. J’ai tout de même le sentiment que les uns et les autres font partie de moi et qu’ils doivent être lus ensemble, ce qui est rare-ment le cas, si bien que je me sens souvent coupé en deux!

Propos recueillis par René Zahnd

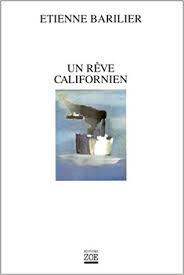

Etienne Barilier, Un rêve californien, roman, Zoé, 1995.

Contre le nouvel obscurantisme, éloge du progrès, essai, Zoé, coédition L’Hebdo, 1995.

(Le Passe-Muraille, No 18, Avril 1995)