Des mots pour se taire

Avec Jean Roudaut, une approche de Louis-René des Forêts,

par Olivier Blanc

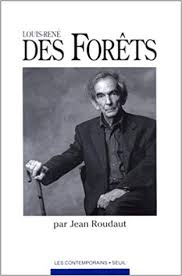

Denis Roche a décidément la main heureuse: inaugurée il y a sept ans par un essai de Lucien Dällenbach sur Claude Simon, la collection critique «Les Contemporains» qu’il dirige aux éditions du Seuil n’a cessé depuis de susciter de réjouissantes rencontres entre les grands écrivains de notre temps et les meilleurs critiques. La dernière en date nous permet aujourd’hui de cheminer à travers l’oeuvre de Louis-René des Forêts, guidés par Jean Roudaut.

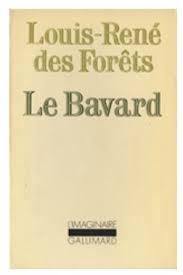

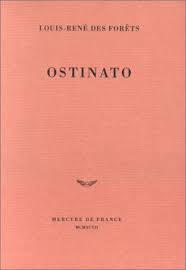

Exprimée métaphoriquement à l’orée de son essai, l’intention de Jean Roudaut est «d’écouter et de suivre, en vue de composer un paysage fait de haltes, de gouffres, de mer et de paroles, en quoi apparut un chemin». Cette promenade critique, précédée de repères biographiques et suivie d’une bibliographie étoffée, adopte tout d’abord une perspective surplombante, embrassant le temps d’un glossaire l’oeuvre toute entière en certains de ses lieux ou de ses mots; puis elle s’attarde, remontant le cours du temps, sur des récits — Les Mendiants (1943), Le Bavard (1946), La Chambre des enfants (1960), des poèmes — Les Mégères de la mer (1967), Poèmes de Samuel Wood (1988), et enfin sur les fragments d’un autoportrait «inachevable» — Ostinato (1984-1994).

Impossible ici de détailler le cheminement critique de Jean Roudaut, ses nombreux et féconds détours, son érudition buissonnière, ni de rendre compte dans toute son étendue de sa réflexion sur l’oeuvre de Louis-René des Forêts et, en écho à cette dernière, sur la littérature. Contentons-nous de rappeler, introduites par cinq vers des Poèmes de Samuel Wood, quelques étapes de ce cheminement:

Combien de fois encore rêver d’un langage

Non asservi aux mots comme en ces jours

Où tout tremblant d’un timide désir

On n’avait soif que d’étreintes silencieuses

Qui comblent mieux que les plus graves échanges

A l’instar de certains écrivains contemporains «soupçonneux», Louis-René des Forêts s’interroge sur le langage. A l’origine, il est perçu comme étant ce qui sépare, ce qui «arrache l’enfant au corps du monde». Une relation heureuse et directe du sujet au monde qui l’entoure est ainsi perturbée, rompue par le langage. Jean Roudaut perçoit chez des Forêts la nostalgie romantique d’ «un temps — naguère selon le coeur, mais jadis dans la mémoire — où fut connu le bonheur de l’union; les sens, fondus en un mais ouverts à toutes les sensations, assuraient une correspondance continue de soi et du monde».

Plus tard, le littérateur désespère de retrouver, par les moyens d’un langage commun, une vérité qui se trouve hors de lui. Les mots asservissent, sont un obstacle dressé entre l’homme et le monde. Tout effet littéraire semble dérisoire, et l’écrivain qui se laisse séduire par les charmes du langage fait preuve de complaisance. Et pourtant impossible d’échapper aux mots, de se passer du langage:

Nous n’aurons eu d’autres outils que les mots

Auxquels demander plus qu’ils ne savent faire

Conduit à désespérer de leur usage

Mais ils demeurent nos maîtres en toute chose

Puisqu’il faut en passer par eux pour se taire.

Portant en son coeur la nostalgie des étreintes silencieuses, «l’oeuvre chemine (…) d’un silence perdu à un silence retrouvé, comme la vie d’un néant antérieur à un néant à venir». Louis-René des Forêts a peu écrit. Il dit avoir connu dans sa vie de longues périodes de silence. Rien d’angoissé pourtant dans un tel aveu. Un silence plénier est la marque d’un accord paisible de l’homme au monde, et toute parole aspire au silence.

«La création littéraire consiste à mener jusqu’au chant l’élaboration de soi par le moyen du langage». L’écrivain, conscient des pièges du langage, travaille obstinément sa parole et cherche à dire, à chanter «la pulsation intérieure, la scansion de l’être».

Le mouvement de l’œuvre apparaît dès lors comme une «progressive épuration des particularités en vue de faire entendre l’organisation rythmique de notre vie (…). Cela par les moyens du langage, par ce qui fut l’instrument de la perdition». Ce qui la meut, c’est la quête d’un lieu d’existence sereine, «l’obstination à chercher, par l’agencement des mots et des figures, par l’ordonnance des cadences, « le souverain bien et la dernière félicité »».

Une telle quête implique l’inaccomplissement. Jean Roudaut le rappelle, et se garde bien de conclure. Dès les premières pages, il nous annonce en exergue: «J’ai commencé ce livre au bord de la mer, en juillet 1993. Je ne l’achèverai pas». A l’image de l’oeuvre dont il nous parle, le critique refuse la clôture, conscient de la subjectivité de toute interprétation. Les textes de Louis-René des Forêts restent ainsi ouverts à la pluralité des lectures, et le livre de Jean Roudaut nous invite à les parcourir en tout sens.

O. B.