Le coeur est enfant de bohème

En lisant Le cœur vert de JLK,

par Rafik Ben Salah

On se souvient que Jean-Louis Kuffer, sous le titre du Pain de coucou (1983), a évoqué l’univers de son enfance, son apprentissage des très austères enseignements du Bien et du Mal sous la férule de grands-parents dont on n’atteignait l’univers qu’ayant franchi le pont qui sépare la Romandie de la Suisse alémanique.

Dans Le Coeur vert, c’est aussi une passerelle qu’il faut franchir. Elle est à la fois plus courte mais aussi beaucoup plus longue et semée d’embûches. C’est que le narrateur va à la rencontre de l’Autre, dans sa double étrangeté de femme et de Sarrasine. Périlleuse entreprise comme on va le voir. Car la Sarrasine, compagne du narrateur, n’est pas seulement une femme venue d’Orient, fascinante et «fatale», mais une personnalité insondable et changeante, douce et amère, tendre et mordante.

Le livre de Jean-Louis Kuffer s’ouvre sur la rencontre entre le narrateur et la Sarrasine, rencontre aussitôt fulgurante et explosive entre un homme solitaire et bohème, «un nomade incessamment fantasque», et une femme qui proclame aimer qui l’aime, et pas n’importe comment, précise le narrateur, car «c’était chaque instant qu’il eût fallu porter à son point d’incandescence, pour faire chaque jour sans pareil».

La vie va alors se dérouler selon ce rythme endiablé où se succèdent les flamboiements intempestifs et les effondrements des deux amants qui, sans crier gare, passent de l’euphorie au désespoir.

Les deux seconds tiers du récit sont péripéties d’une relation mouvementée où le narrateur et sa compagne ne se rapprochent que pour prendre conscience de leur impossible quiétude en présence l’un de l’autre. Cette prise de conscience, plus aiguë chez le narrateur, nous vaut des aveux aussi abrupts que sincères de la veine de celui-ci: «Lorsque je me retrouvais dans ma soupente au milieu de mes livres, à respirer enfin plus librement…» ou encore au cours d’un voyage d’agrément avec la Sarrasine: «Mais revenant ensuite par la Seine (vers l’hôtel où il a délaissé sa compagne endormie), je m’étais rembruni à l’idée de ne pas pouvoir flâner tout seul tout le jour dans le dédale étourdissant». Or le narrateur s’obstine ensuite à jouer «le regain d’attachement», mollement et sans véritable conviction, provoquant ainsi la colère de la Sarrasine qui s’exclame: «Que n’ai-je un vrai mec pour chevalier servant»…

En guise de conclusion, je dirai qu’en lisant Le Coeur vert (titre dont le lecteur découvrira le sens à la lecture), j’ai souvent songé à Benjamin Constant, à Adolphe et Ellénore, aux ruades du héros et à ses lâches retraites, à ses innombrables justifications données au lecteur devant une effroyable tragédie. Chez Jean-Louis Kuffer, qui est en cela moins calviniste que Constant, nulle trace de remords, pas de regrets. Le héros s’en va son chemin, sa compagne aussi, mûris tous les deux l’un par l’autre. Le lecteur suit le nouvelle émergence à la vie du narrateur, d’une autre manière qu’incarne celle que le héros du livre nommera la femme de sa vie, en compagnie de laquelle le coeur s’apaise dans la contemplation de «ce qu’il y a de bel et de bon à regarder de par le monde».

Cela dit, Jean-Louis Kuffer n’échappe pas à la tradition helvétique de l’introspection ni à celle du rapport lyrico-mystique que l’Helvète entretient avec la nature. Enfin saluons, chez l’auteur, cette truculence de style, cette verve verbale, jubilatoire à l’envi, ces drôleries spontanées (il arrive qu’on éclate de rire), cette concision germinative – signe d’un grand talent.

R. B. S.

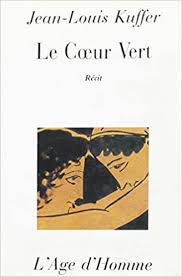

Jean-Louis Kuffer, Le Coeur vert, L’Age d’Homme, 1993.

(Le Passe-Muraille, No11,-12, Mars 1994)