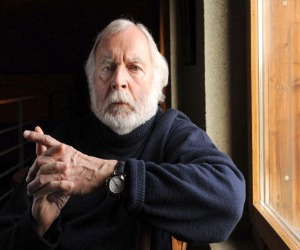

Jacques Chessex ou l’Éros calviniste

Par Jean-Louis Kuffer

Le plus fameux des écrivains romands de la fin du XXe siècle s’est effondré, au soir du 9 octobre 2009, dans le bourg vaudois d’Yverdon-les-Bains, durant une causerie consacrée à l’un de ses livres, La Confession du pasteur Burg.Une interpellation virulente d’un spectateur sur l’affaire Polanski, dont l’écrivain avait pris la défense, est à l’origine de son effondrement. Il avait 75 ans. Il s’appelait Jacques Chessex.

« La conduite d’un homme avant sa mort a quelque chose d’un dessin au trait aggravé », écrit Jacques Chessex dans le roman paru peu après sa mort, Le Dernier crâne de M. de Sade.«Il y acquiert un timbre à la fois plus mystérieux et plus explicite de son destin. Dans la lumière de la mort, dont le personnage ne peut ignorer entièrement la proximité, chacune des ses paroles, chacun de ses actes résonne plus fort, de par la cruauté du sursis».

À lire ces mots, la dernière scène du « roman » que constitua la vie de l’écrivain résonne étrangement, prolongeant les analogies entre la fin pressentie de Sade, à 74 ans, et la mort subite de l’écrivain.

On peut rappeler alors plus précisément que Jacques Chessex, venu à Yverdon-les-Bains au soir du 9 octobre 2009 pour y parler en public de La Confession du pasteur Burg,histoire d’une jeune fille abusée par un pasteur calviniste, fut soudain interpellé par un auditeur de la causerie à propos du viol commis par Roman Polanski sur la personne d’une adolescente, que Chessex, interrogé par les médias, avait réduit à « une affaire minime ».

Le contradicteur s’identifia comme médecin généraliste, familier des cas d’abus sexuels. Jacques Chessex commença de lui répondre sur un ton ironique, en disant exactement: voilà un généraliste qui généralise », puis il tomba comme une masse pour ne plus se relever.

On me dira peut-être qu’il est malséant de rappeler un tel épisode, mais comment ne pas voir que le thème de l’éros calviniste, tel que je vais essayer de l’illustrer, y est présent, avec cette double instance de la luxure et de la mort, du désir sexuel et de la transgression sociale, de la liberté artistique et de la censure morale, que nous retrouvons à tout moment dans l’œuvre de Jacques Chessex, autant que dans sa vie.

Nous également ces composantes dans le dernier roman de Jacques Chessex, paru deux mois après sa mort et lui aussi marqué par ce qu’on pourrait dire l’antinomie de l’érotisme et d’un certain puritanisme que figure, de façon souvent caricaturale, le calvinisme.

C’est ainsi que Le dernier crâne de M. de Sade, paru dans un climat de scandale annoncé, fut vendu en Suisse sous cellophane par crainte de suites judiciaires. Les mauvais esprits, dont je suis évidemment, auront pensé que la recherche de la publicité n’était pas étrangère à cette démarche, mais passons.

Et revenons plutôt à la littérature, ou plus précisément au noyau vif, ardent, incandescent même de l’écriture de Jacques Chessex, où le couple antinomique de la luxure et de la mort joue un rôle central, plus fondamental que celui du Désir et de la Loi.

Cette antinomie aura hanté Jacques Chessex jusqu’au dernier mot de son dernier roman.

En quatre lettres de feu et de glace : c’est le mot de MORT. Ce mot est tiré de deux vers du poète romantique Eichendorff que cite à la fin du livre une « rose doctoresse » de la clinique lausannois La Cascade, assise sur un mur dominant le lac Léman, le long du quai d’Ouchy, et tenant sur son ventre le crâne de ce M. de Sade qu’on appela le « divin marquis », tenu pour le Diable par l’Eglise et dont la mâchoire semble bouger encore:

« Comme nous sommes las d’errer ! Serait-ce déjà la mort ? »

La réponse du Commandeur, que représentait sans s’en douter évidemment, ce soir-là le pauvre généraliste, foudroya prématurément Jacques Chessex, mais la question demeure, qui traverse Le dernier crâne de M. de Sadeet cristallise en figure de contemplation que des siècles d’art et de littérature ont appelée Vanité : crâne exhumé de la tombe de Yorick, devant lequel Hamlet psalmodie son «être ou ne pas être », têtes de mort peintes ou moulées que le mortel contemple avec mélancolie.

La mort et le sexe, plus précisément ici le sexe à mort dont le plaisir est torture, constituent en effet la substance explosive du dernier roman de Jacques Chessex dont la fascination pour Sade, athée absolu, contredit absolument son propre « désir de Dieu » maintes fois réaffirmé et donnant son titre à l’un de ses plus beaux livres.

Le dernier crâne de M. de Saderelate les derniers mois de la vie du philosophe, de mai à décembre 1814, à l’hospice des fous de Charenton où il est enfermé depuis onze ans en dépit de son « âme claire ». Donatien-Alphonse François de Sade est alors âgé de 74 ans. Son corps malade est brûlé dedans et dehors, « et tout cela qui sert d’enveloppe, de support corporel déchu à l’esprit le plus aigu et le plus libre de son siècle ». Il n’en continue pas moins d’assouvir ses désirs fous. Or, « un vieux fou est plus fou qu’un jeune fou, cela est admis, quoi dire alors du fou qui nous intéresse, lorsque l’enfermement comprime sa fureur jusqu’à la faire éclater en scènes sales ».

Lesdites « scène sales » se multiplient avec la très jeune Madeleine, engagée dès ses douze ans, fouettée, piquée avec des aiguilles et qu’il force à dire « ceci est mon corps » quand elle lui offre ses étrons à goûter. Et Sade de se faire sodomiser par la gamine en poussant d’affreux cris. Et de la payer à grand renfort de « figures », comme il appelle, sur son Journal,les pièces de monnaie qui suffisent à calmer la mère…

Pour faire bon poids de perversité et de sacrilège, le « vieux fou » exige du jeune abbé Fleuret qui le surveille, autant que de ses médecins, de ne pas autopsier son cadavre et de ne pas affliger sa tombe d’aucune « saloperie de croix ». Et de conchier enfin la « sainte escroquerie de la religion »…

Alors le lecteur, et pas seulement le lecteur calviniste, de s’interroger : mais pourquoi diable Jacques Chessex est-il si fasciné par l’extravagant blasphémateur dont il compare le crâne à une relique, et dont il dit qu’il y a chez lui « la sainteté de l’absolu ».

Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, qu’il fait passer à travers son fétichisme personnel (très explicite dans sa peinture) et ses fantaisies baroques.

« M. de Sade parle, les murs tombent, les serrures et les grilles cèdent, la liberté jaillit des fosses », écrit Jacques Chessex par allusion évidente à sa propre liberté d’artiste, maître de style souvent éblouissant en ces pages, et à sa propre approche de l’absolu.

On l’aura déjà constaté dès cette première évocation :il y a du forcené en Jacques Chessex, et j’ajouterai, avec une liberté qu’on m’a parfois reprochée, à commencer par l’intéressé: pour le pire autant que pour le meilleur.

Pourtant je me garderai bien de classer les livres de Chessex selon les critères du « bon » et du « mauvais », tant la contradiction lui est inhérente, quasi consubstantielle, brassée par une écriture certes composite, souvent baroque, aux intensités très variables, mais finalement tenue ensemble comme un organisme vivant et résistant.

De fait, Jacques Chessex est écrivain sans discontinuer et depuis toujours à ce qu’il semble, à l’imitation d’un père fou de mots avant lui – Pierre Chessex était historien, rappelons-le, spécialiste des étymologies. Rien de ce qui est écrit n’est étranger à cet écrivain flaubertien par sa passion obsessionnelle, quasiment religieuse, du Monumentumlittéraire. Toute sa vie sera mise en mots et sa carrière d’homme de lettres fera l’objet d’une stratégie tissée de plans et de calculs, de flatteries et de rejets, d’avancées sensationnelles (le premier Goncourt romand, en 1973) et de faux pas signalant la passion désordonnée d’un grand inquiet peu porté, au demeurant, à s’attarder dans les mondanités.

Jacques Chessex carriériste, pour parler un peu vulgairement ? Jacques Chessex pontife des lettres vaudoises et romandes ? Jacques Chessex Commandeur du landerneau littéraire romand ? Tout, et son contraire, a été dit à son propos et lui-même a beaucoup fait, aussi, pour constituer une image qui relève plus du folklore que de la réalité. Or celle-ci est sans doute plus intéressante et complexe, que ce qu’en ont montré de multiples images médiatisées, surtout dans les dernières années d’une certaine gloire relancée.

Jacques Chessex s’est portraituré maintes fois en renard, et c’est en effet la figure de bestiaire qui lui convient le mieux.

On peut rappeler alors la distinction que faisait le critique anglais Isaiah Berlin, entre auteurs-renards grappilleurs, semblables par exemple à un Charles-Albert Cingria, et auteurs-hérissons concentrés sur leur table, qu’évoquerait plutôt un Ramuz.

Or Chessex a certainement du renard, par son œuvre de poète en prose qu’on peut rattacher à la filiation d’un Cingria, mais il y a aussi chez lui du hérisson bardé de piquants et rapportant tout à son Œuvre.

L’œuvre de Jacques Chessex n’a rien, pour autant de statique ni de prévisible: elle impressionne au contraire par son évolution constante et son enrichissement, sa graduelle accession à une liberté d’écriture aux merveilleuses échappées, rappelant à l’évidence le meilleur Cingria ou, parfois, les envolées lyriques d’un Aragon ou d’un Audiberti.

Aux sources de l’oeuvre

L’œuvre de Jacques Chessex tire l’essentiel de sa dramaturgie et de sa thématique d’un scénario existentiel marqué par le suicide du père, évoqué et réinterprété à d’innombrables reprises, à la fois comme une sombre nue zénithale et un horizon personnel dégagé, un poids de culpabilité et une mission compensatoire, une relation particulière avec la mort et un appel à la transgression.

La démarche de l’écrivain procède à la fois d’un noyau poétique donné et d’un gesteartisanal hors du commun, d’un élan obscur et d’un travail concerté sans relâche. Dès la parution du premier de ses recueils, l’année de ses vingt ans, et avec les trois autres volumes qui ont suivi rapidement, le jeune poète se montre à la fois personnel, déterminé et bien conseillé, visant aussitôt la double reconnaissance romande et parisienne. Après quatre premiers recueils de poèmes qui s’inscrivent sans heurts sur la toile de fond de la poésie romande, l’écrivain va s’affirmer plus nettement dans les récits de La tête ouverte, publié chez Gallimard en 1962, et surtout avec La confession du pasteur Burg,paraissant en 1967 chez Christian Bourgois et qui amorce la série des variations romanesques sur quelques thèmes obsessionnels, à commencer par celui de l’opposition de l’homme de désir et des lois morales ou sociales.

De facture plutôt classique, La confession du pasteur Burg, que l’auteur appelle encore récit, représente bel et bien le premier avatar d’un ensemble romanesque à la fois divers et très caractéristique en cela qu’il «tourne» essentiellement et presque exclusivement autour d’un protagoniste masculin constituant la projection plus ou moins directe de l’auteur.

Cette cristallisation, à caractère autobiographique, sera la plus dense dans Jonas, grand livre de l’expérience alcoolique, mais le romancier saura rebondir parfois à l’écart de l’autofiction, comme Le rêve de Voltairel’illustre de la manière la plus heureuse.

Ce qui me paraît en revanche limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du typeque de la figure romanesque autonome.

Le lendemain de l’attribution du prix Goncourt 1973 à L’ogre, un certain Jean-Louis Kuffer publiait, dans La Tribune de Lausanne, un article intitulé Un roman fait pour le Goncourt,dont le ton de juvénile impudence contrastait évidemment avec les vivats locaux, et pourtant il y avait du juste dans la mise en exergue du côté faitde L’ogre, et nous dirions plus précisément aujourd’hui, et sans intention critique malveillante pour autant: fait pour la France.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, de la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à nos yeux, la véritable pointede son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseauxou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudoisà L’Imparfaitsi délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabasà l’admirable Désir de Dieu;enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingriaqui a fait date et un très remarquable Flaubert, Les saintes écrituresconsacrées aux auteurs romands et nettement plus datées, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.

Un tempérament et un style

Jacques Chessex, pour l’essentiel, fut un styliste étincelant de la langue française, ainsi qu’un personnage quasi légendaire du monde des lettres romandes. Je veux évoquer, brièvement, le personnage. Cela aussi m’a été reproché au lendemain de sa mort : qu’on puisse parler de l’homme et non seulement de l’œuvre soudain exaltée, non sans hypocrisie tardive…

Or on peut rappeler que la querelle, l’invective dans les cafés et les journaux, voire la bagarre à poings nus, n’auront point trouvé de représentant plus acharné que le meilleur des prosateurs romands apparus dans la filiation directe de Ramuz.

Le dernier exemple d’un conflit spectaculaire auquel le Goncourt romand aura été mêlé remonte à la parution, en 1999, de son fameux pamphlet, Avez-vous jamais giflé un rat?, en réponse à un essai non moins virulent s’attaquant à lui sous la plume (à vrai dire médiocre) de l’enseignant lausannois Charles-Edouard Racine, intituléL’imposture ou la fausse monnaie.

Dans la postérité de Ramuz, l’œuvre de Jacques Chessex est incontestablement, avec celles d’Alice Rivaz, de Maurice Chappaz ou de Georges Haldas, des plus marquantes de la littérature romande et francophone. Du seul point de vue des pointes de son écriture, Chessex nous semble n’avoir qu’un égal, en la personne de Maurice Chappaz.

Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtesou dans Le Désir de Dieu,qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. Plus récemment, Jacques Chessex avait renoué avec la faveur du grand public au fil de narrations réalistes pleines de relief, tel Le vampire de Ropraz, en 2006, l’hommage émouvant intitulé Pardon Mère, en 2008, ou la reprise, en 2009, d’un récit consacré à un meurtre raciste des années de guerre en Suisse, intitulé Un Juif pour l’exemple…

Nous devons, assurément, une reconnaissance réitérée à Jacques Chessex. Pour l’illustrer, j’aimerais revenir à l’un de ses plus beaux livres, très personnel et très épuré, intitulé L’Imparfaitet paru sous l’appellation de chronique en 1996.

L’écrivain s’y retrouve comme à tâtons, comme dans un rêve, mais pour une ressaisie à la fois très concrète et sublimée, qui nous touche de près dès les premières lignes où affleure la maison de l’enfance et de l’adolescence – et d’emblée c’est la musique d’un poète : «À Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur en toute saison ».

D’emblée nous nous retrouvons en terre connue, du côté de Ramuz. Mais Chessex a sa voix propre, évocatrice pour tous. Nous nous rappelons tous, en effet, ce jardin « en petite pente » ? Ils sont aussi à nous tous, ces reflets de lac dans les chambres. Or nous voici à l’orée d’un monde dont les images vont émerger peu à peu comme d’une camera oscuraet nous relier à la vie et aux livres qui ponctuent cette vie, mais aussi à nos propres ombres et à nos propre lumières.

Tout à l’opposé de mémoires anecdotiques, l’œuvre déploie des images vivantes qui cristallisent les sensations primordiales autant que les questions essentielles : le vertige d’être, la souffrance du manque, le « sentiment aigu de l’inutilité de la vie » et, inversement, cette « force organisatrice de plaisir et de décision » qui va dresser la pyramide de l’œuvre dans le désert, et le sentiment de l’infini, enfin l’aspiration à l’allègement et à l’élévation : « Comme si j’étais capable à la fois de côtoyer le espaces les plus désolés et la clarté, le feu, le torrent, l’air ».

Tel étant le sol physique et métaphysique d’un Jacques Chessex élémentaire. Terrien. Mais esprit subtil. Style tantôt chargé, jusqu’au baroque, et tantôt fluide, voire cristallin. Poids du monde et chant du monde.

Il y a donc cette maison où l’adolescent apprend à écrire et à dessiner, à peindre, à écouter et à jouer le blues, mais sur laquelle pèse déjà le poids d’une menace.

Du moins le fils rend-il hommage au père initiateur : « Dedans, l’écriture, c’était mon père, ses livres d’étymologie et d’histoire, sa bibliothèque, ses corrections d’épreuves, le latin, la toponymie, les dossiers des contes, les dictionnaires. Il était mon encyclopédie bienveillante et mon initiateur à toutes sortes de formes et de sens. Je sais que si j’écris aujourd’hui, c’est parce que j’ai imité mon père dès que j’ai eu six ou sept ans ».

Plus tard, il dira sa reconnaissance, aussi, à l’aîné providentiel qui encouragera le garçon dans sa singularité d’écrivain déjà perceptible : le professeur de collège et l’écrivain Jacques Mercanton.

Reconnaissance encore, à l’autre sens du terme, de la terra incognitades parents. Et combien de détails déchirants remonteront alors des fonds obscurs. Tout un monde que filtre à distance, dans L’Imparfait,le regard d’un homme désormais plus âgé que son père suicidé.

Une remarque me renvoie ici à ma perplexité de naguère : « On a pu croire, à tel de mes premiers romans, que j’avais un problème littéraire avec mon père, ou que le thème du père était chez moi tout littéraire, et que j’exploitais en homme de lettres une mythologie balisée et confortable ».

Or j’en suis venu à croire, en lisant L’Imparfait, à l’entière sincérité de sa défense : « Il y a en moi un poids de douleur que rien, je le sais calmement, n’épuisera ». Et comment douter aussi bien, au regard des récits et des poèmes que Jacques Chessex a publiés depuis lors, tels L’économie du ciel, Le désir de Dieuou Pardon mère, qu’il n’a cessé de vivre la relation au père disparu « comme une élégie interminable ».

Quelque chose a été brisé qui instaure à jamais le règne de l’imparfait, et le ressouvenir du seul mot jardin suffit à exacerber la peine : « Mots douloureux : « Papa est au jardin », « on goûtera au jardin », « les premières cerises du jardin », toujours cette cloche grêle, fêlée, au fond de la phrase. À jamais le non-réalisé, l’interrompu, le non-vécu – l’imparfait ».

L’imparfait comme temps de l’enfance, mais qui détermine aussi le premier écart et la première entreprise personnelle. Je suis seul et vous êtes tous.

Telle sera la situation du solitaire qu’on regarde de travers à la pension de la respectable veuve Augustine Lequatre, dans La Tête ouverte, et telle aussi la situation du pasteur Burg et tous les avatars romanesques de l’auteur, de Carabasà Aimé Boucher.

L’imparfait, Jacques Chessex l’évoque en poète aux vertiges physiques et métaphysiques à la fois. Plutôt que le temps sentimental de la mélancolie, c’est celui d’un « vertige nauséeux » dont on doit s’arracher pour survivre.

« Autrefois les dieux se faisaient comprendre par des signes, puis Dieu devint parole dans un homme. Puis il y eut l’orgue, le violoncelle, il y eut « Ich hab genug », Don juan et ensuite il y eut le blues. Et un samedi d’hiver, à une heure de l’après-midi, la vrille entra dans les os d’un enfant de douze ans, alors qu’il faisait morne sur le lac et dans la maison, froide lumière de décembre, soleil pâle, traits accusés des meubles dans la pâleur de la chambre, et tout à coup il y a cette trompette et ce chant, et les tambours qui battent au fond de son corps et coulent un violent flux chaud dans son torse, torrent, concert de joie blessée et ardente, plainte et cri, appel et écho de l’appel et la résonance encore de cet appel et de ce chant qui ne se taira plus, qui module sa propre enfance à lui, le garçon de douze ans dans la grisaille froide de la famille qui se déglingue et de la trop belle maison trop aimée et qui craque déjà sur ses ruines et de sa vie qu’il faudra inventer sur ces ruines et l’amour blessé et la solitude à marcher au plus près et à persévérer sur les confins, et le père qui va mourir, la mère qui se tait, la lumière froide monte du lac, vient dans les chambres, met ses reflets aux parois, aux miroirs, aux plafonds blafards comme les figures des morts pas encore morts, des déchus, des aimants qui hantent le passé du garçon tout à coup ivre de ce blues, et le présent au désert et le triste avenir.

« Comme si le blues à la seconde même récupérait tout l’imparfait, et l’abrogeait, l’anéantissait, installant à sa place, une fois pour toutes, l’élégie de l’origine exactement reconnue, fondée, accusée dans la musique la plus douée de regret qui fut jamais ».

Autre plongée. Car le temps de la maison sur le jardin « en petite pente » est aussi celui des premières échappées du corps à la recherche d’une certaine odeur entêtante. Dès l’enfance s’est ouvert cet autre à-pic, mais à présent c’est dans le temps que va se prolonger cette fringale d’une nourriture terrestre aux implications quasi sacrées. C’est que là aussi s’est révélé le sentiment d’une séparation initiale : « Le corps des femmes est autarcique. C’est-à-dire qu’il est un monde, ou un territoire, un lieu, une circonstance, une évidence qui se suffit à soi-même. Ainsi sa supériorité, sa nuit, sa gloire ».

Ce que nous devons à Jacques Chessex

L’œuvre de Jacques Chessex s’est construite, de part en part, sur une faille. Mais celle-ci n’est-elle pas notre part à tous ? D’où peut-être, aussi, le rejet que suscite cette œuvre ? Ainsi son mimétisme fait-il de l’écrivain un médium de nos exultations et de nos misères, de nos appétits multiples et de nos angoisses exorcisées par le verbe.

Mais il faut dire, également le courage, l’obstination et la santé de cette œuvre. Si l’imparfait subi est le temps de l’enfance, l’imparfait retourné sera celui du baroque et de la vie profuse, du mouvement et de la lumière, des ombres mais signifiant aussi la vie, du chaos vivant mais sublimé par le style.

Reconnaissance alors à Jacques Chessex pour notre langue qui est celle à la fois de Pascal et d’Agrippa d’Aubigné, de Rousseau et de Benjamin Constant, de Ramuz et de Chappaz, de Mallarmé et de Gustave Roud.

Reconnaissance aussi pour notre pays, non pas au sens d’un esthétisme du repli, mais dans la présence proche du Jorat et l’ouverture européenne qui associe Jacques Mercanton et Vladimir Nabokov, Flaubert et Cingria qu’il prolonge également, ou cet ouvert obscur très suisse « par en dessous » qui lie Robert Walser et Louis Soutter, ou Wölffli et Jean-Marc Lovay à l’enseigne de la « société des êtres » dont parle Georges Haldas.

Reconnaissance enfin pour ce que Jacques Chessex nous fait reconnaître en nous. À tout instant la même ruine nous menace, mais il y a le blues et le psaume, et le poète « plein de Dieu » qui n’en finit pas de conjurer l’imparfait : « Me suivra-t-on si j’affirme y voir une vraie résurrection de l’être à l’instant même où il croyait se perdre ? Je me défaisais dans le spectacle du non-visible et l’esprit me revient comme une gorgée neigeuse qui me soulève au-dessus de l’indistinct. Le doute, à chaque fois, cède à cette force et fait place à une joie tout de suite habitable ».

Sur Sosie d’un saint

Dans son Sosie d’un saint, l’écrivain pousse à l’extrême son autoportrait en gloire. De belle pages, et pas mal de pacotille, émaillent cette célébration du vide.

Que sera-t-il jamais arrivé de plus divin à Jacques Chessex ? Son dernier livre nous l’apprend: c’est de s’être rencontré lui-même. Ses ennemis l’avaient prophétisé en le figurant naguère, par le truchement d’un montage photographique, qui s’étreignait «parmi» avec adoration. Mais aujourd’hui c’est l’écrivain, dans la nouvelle donnant son titre à son dernier livre, Sosie d’un saint, qui nous révèle la félicité avec laquelle il rencontre son double dans notre bonne ville. Le bienheureux clone en question n’est pas à vrai dire écrivain, mais chômeur en fin de droit auréolé d’un coquet casier judiciaire, incarnant un «admirable homme» à l’état de spectre lumineux et renvoyant au littérateur s’observant l’observer cette image ravissante: «Un vrai plaisir de me voir ainsi écrivant avec plaisir, en plein air comme je le fais souvent, et apparemment inspiré, car je ne cessais de noircir mes petites pages avec une régularité enviable. Et je me félicitais d’être mort pour avoir l’occasion de me voir vivant à ma propre place.»Il ne faut pas ricaner de cette sublime vision: l’Ecriture elle-même le recommandait, ainsi que nous le rappelle le pasteur (un autre saint à l’exercice, soit dit en passant) de la nouvelle intitulée Le rabais: «Tu ne t’assiéras pas au banc des moqueurs.» Il est vrai que le saint de Jacques Chessex n’est que de papier, qui figure en somme l’accomplissement de l’homme de lettres jadis portraituré par Jules Renard dans Eloi, homme de plume: «Il examine les peignes, les brosses, la culotte pendue, la savate», tout cela qui sera mangé par le littérateur prompt ensuite à le restituer en fines crottes d’encre mêlées (parfois) d’or et de fumées (plus ou moins) angéliques. C’est ainsi que Chessex bouffe lui-même de la culotte et ce qu’il y a dedans, c’est ainsi qu’il se peigne et se brosse et chausse ses magistrales savates avant de penser à la mort devant un crâne peint au pinceau surfin (hommage en passant à son ami Olivier Charles) puis écrit, plus crack encore que Paul Léautaud observant son père mourant et en tirant le poignant In memoriam: «J’ai souvent imaginé qu’au moment de la mort, s’il a la chance d’être lucide, un écrivain doit épouvantablement regretter de ne pouvoir dicter la seule page ou le seul poème qui valût d’être encore donné.» Il y a là comme une grandeur dans la misère papivore et qui englobe toute vie aux yeux de Chessex se prenant à un moment donné pour Hemingway: «Ce qu’il avait vécu? Rien, se disait-il à cette heure. Ou rien qui pût le faire vivre encore contre la solitude, la platitude des honneurs, la vieillesse du corps et de l’âme.»

Jacques Chessex s’est toujours gobé: c’est sa force et son faible. Lorsqu’il publia La mort d’un juste, énième autofiction romanesque où il apparaissait en mystique érotomane, il invoquait le «désencombrement» en supposant, dans sa candeur matoise, que l’incantation du mot suffirait à faire éclore la Chose. Bien entendu, notre désencombré de papier a continué de mener sa carrière avec tous les fils à la patte que suppose pareil exercice, l’oeuvre elle-même se poursuivant avec des hauts (la magnifique prose jazzy de L’imparfait) et des bas (la fabrication pénible de L’imitation) comme il y en a toujours eu dans son travail (l’admirable Jonas ou tant de merveilleuses proses, et ce bijou qu’était Le rire de Voltaire) et comme il y en a dans Sosie d’un saint.De fait, nous aurons trouvé, dans ce recueil, le meilleur et le pire.

Le meilleur est d’un vrai poète que son chant porte à célébrer la «bonne vie» avec une sorte de grâce dansante et un bonheur d’écrire évoquant l’imitation heureuse d’un véritable «saint» de notre littérature, en la vélocipédique et légendaire personne de Charle-Albert Cingria. Buffet de gare en juillet nous vaut par exemple ce bonheur, et maintes autres pages en soudaines échappées délivrant le lecteur de la pesanteur et du temps avec des phrases de cette eau: «Le paradis c’est l’instant qui dure sans plus de menace, comme la lumière aujourd’hui, comme le sommeil que nous aurons cette nuit dans notre clairière de draps et d’ombre.»La preuve par le videQuant au pire, à la fois du point de vue de la poésie et de la position existentielle, religieuse (non au sens des paroisses mais de «ce qui relie») ou simplement humaine, il procède de l’incapacité émotionnelle de Jacques Chessex à nous faire vivre la Chose du sexe ou de la mort lors même qu’il en ressasse les figures obsessionnelles et qu’il en mâche les mots en boulettes. Hanté par son reflet, prenant la pose à n’en plus finir, Chessexse rêve en grand fauve à la Hemingway quand il lui suffirait d’être lui-même, et pourtant c’est ce mimétisme qui lui souffle une vérité qui n’est (peut-être) pas que de papier: «Imaginez-vous ce que c’est d’être seul, pour un homme qui a vécu de l’image qu’il donne de lui-même.»Un autre fantasme de Chessexle fait se rêver en grand prêtre du sexe dont l’Exercice de sainteté amènerait les donzelles qu’il léchote et suçote à la Vision suprême. Hélas la face n’est jamais que la sienne («En vérité je me ressemble», me dis-je.»), jamais vraiment émue par la présence d’autrui. Une nouvelle est pathétique à cet égard, qui montre l’écrivain en ses murs, que visite une femme qui lui confie que la mort est «en elle» depuis que lui a été arraché son fils de 7 ans. Or que lui répond notre rôdeur qui n’aura jamais fait, de son propre aveu, que de «tourner» autour de la mort au lieu de la «vivre»: il l’envoie, littéralement, se faire pendre, sans trace de compassion ni ça de tendresse. Et de conclure justement: «Ô nada. Ô vide où je me précipite avant de m’y résigner comme un débris.»Est-ce à dire que le vide soit la fin dernière de l’écrivain? Sans doute est-ce plus compliqué, car le Chessexmasqué en cache un autre, qui refuse de «casser le morceau». A cet égard, la pacotille bavarde de la plus longue nouvelle du recueil, intitulée La paix des morts et multipliant les redites et les autocitations, constitue la preuve par le vide de la stérilité de cette répétitive et pseudo-sainte imitation. «Il faut vivre l’autre plaie pour partager dans le rien», lit-on au fil de cette histoire flasque jouant des petits trucs du polar sans la moindre conviction.Autant dire que le grand Chessexde Jonas ou de Reste avec nous n’est plus ici que son grimacier faiseur, mais qui oserait dire qu’il en restera là? Pour notre part, nous rêvons de voir notre saint de papier se consumer enfin dans un vrai feu des mots. Qu’il s’oublie une bonne fois, nom de Dieu, et l’aura d’un possible grand livre lui tiendra lieu d’auréole. Amen.

Jacques Chessex, Sosie d’un saint. Grasset, 284 pp.

Sur L’Imitation

Jacques Chessex se délecte de la morosité fin de siècle. Somme des contradictions assumées et dépassées de l’écrivain, L’imitation est le roman hyperlittéraire de la vanité des lettres. Un (anti) héros de notre temps y traque sa vérité au miroir de Benjamin Constant. Jacques Chessexest-il en train de devenir le grand paria des lettres romandes? Et ne rêve-t-il pas, aussi, de tenir cette position en pratiquant le baudelairien «plaisir aristocratique de déplaire»? Telles sont les questions que nous nous posons en constatant, d’une part, la nullité de l’accueil fait, en pays romand, à la publication monumentale de ses Poésies complètes et, d’autre part, en voyant rebondir le plus insulté des écrivains de ce pays.Traité successivement de traître à son canton et d’imposteur, déclaré «littérairement fini» par un Georges Borgeaud, Jacques Chessexne nous revient pas moins, après le nettoyage printanier de son pamphlet et un été à travailler beaucoup aux 1500 pages de ses poésies, avec un livre déroutant à première lecture mais qui fait valdinguer les objections pour peu qu’on s’affaire à le lire sérieusement et à supposer, aussi, qu’on ne soit pas foncièrement allergique à l’univers chessexien.

Loin de se plier aux conseils de ses détracteurs (parlez moins de vous, soyez moralement plus correct avec les dames, etc.), Jacques Chessexse montre en effet, dans L’imitationplus lui-même que jamais, avec un mélange paradoxal de savoir-faire et d’abandon, d’impertinence et de sérieux, d’intelligence et d’autodérision qui tonnent sur fond de décadence et de mort. Le roman finit sur le mot «rire», et certain humour alerte, à résonances sadiennes, est de la partie. Mais plus qu’un livre drôle, c’est un drôle de livre que L’imitation. Disons plus précisément que c’est un essai-roman baroque, c’est-à-dire tout mouvement, jeu de masques et de miroirs, machine subtile construite sur le vide.

Au premier regard, le livre paraît un peu fabriqué et comme épars, cousu de morceaux dont on ne comprend pas tout de suite ce qui les unit, avec un côté «visite guidée» un brin fastidieux. Egalement déroutante, l’alternance du récit de Jacques-Adolphe, écrivain raté et personnage assez douteux de gigolo claquant l’argent de ses femmes au jeu, qui vit par procuration dans l’ombre de son Modèle, Benjamin Constant, et la voix de celui-ci, ou des extraits de son journal, qui se greffent progressivement à la pensée la plus intime du protagoniste ou s’entremêlent à des débuts de romans bientôt abandonnés par Jacques-Adolphe.

Celui-ci, de plus, est tout proche de l’auteur lui-même. Ainsi pourrait-on dire que le miroir du roman se déplace à équidistance des deux oeuvres, Jacques-Adolphe étant à la fois le double de Chessex, le singe de Constant, et un personnage autonome en quête de lui-même, un homme-creux de notre temps, selon l’expression de T. S. Eliot, mais aussi un nostalgique de la grandeur que hante une grande admiration, un héros virtuel désenchanté que ronge le ver de la mélancolie, un homme aussi mal aimé que mal aimant, un mortel habité par la conscience de sa fin, un paria comme le fut Constant en dépit de son éclat, un fou lucide dont le cabanon où il est finalement jeté évoque une cellule de contemplatif.

Or ce qui apparaît, à lire et relire L’imitation,c’est que sa forme composite reproduit, comme par mimétisme, le caractère épars du personnage, et les antinomies qui le font toujours «plus compliqué» qu’on ne croirait. Espérant se libérer de la «servitude d’être soi» par l’imitation de Benjamin Constant, Jacques-Adolphe s’y aliène évidemment tout en se révélant à lui-même. Résolu à lutter, à l’instar de Benjamin, contre la bêtise et l’inconséquence du monde, il est inconstant autant que son Modèle et trouve dans le jeu et l’érotomanie un exutoire à son angoisse native. La relation à la mère, scellée par la culpabilité (Benjamin a coûté la vie à la sienne, et celle de Jacques-Adolphe lui a toujours seriné l’horreur de sa venue au monde), explique en outre le frénétique besoin de femmes de l’un et l’autre. Marié à une femme plus âgée que lui dont la figure évoque Germaine Staël, en plus sensuelle, Jacques-Adolphe a détruit une autre amante qu’il appelle Ellénore, au fil d’une liaison toute pareille à celle d’Adolphe.De même qu’à Coppet l’hamlétien Benjamin voit «l’os sous le bel état», note quelque part qu’il ne se sent «pas tout à fait un être réel», se trouve sans cesse tiraillé entre l’action et l’irrésolution ou la passion et l’ennui, Jacques-Adolphe se perçoit lui-même comme un «nuage» emporté par le vent de l’Ecclésiaste, un être de «peu de poids», un romantique né à la mauvaise époque (imaginez Julien Sorel se pointant au Colloque de Davos sur l’économie mondiale!), mais également une espèce de mystique tordu qui joue au casino «par désespoir de n’être pas immortel» comme Benjamin Constant jetait son argent pour «fusionner avec l’au-delà», et vivant comme son Modèle «dans le consentement et la rébellion contre le consentement», ou se campant par défi dans le «camp des détestables», décelant la plus haute vérité littéraire dans les constats nihilistes que distillent les carnets de Benjamin comme autant de gouttes de tonifiant arsenic, enfin cherchant Dieu à l’instant même de le nier.Or glissant de l’insaisissable Benjamin (jamais le même sur ses portraits) au fuyant Jacques-Adolphe, l’auteur de L’imitation ajoute des retouches à son propre autoportrait en creux et en mouvement, comme porté par le «bruit» sourd de l’oeuvre.

A un moment donné, après une belle page consacrée au blues, Jacques Chessexrapproche Oscar Peterson de Benjamin Constant en ces termes qui pourraient désigner son propre dessein et résument ce dernier roman d’une formule: «La rapidité et l’inquiétude sur fond de désespoir et d’errance. L’art mobile et secret de sa propre clarté»…

Jacques Chessex.L’imitation, Ed. Grasset, 1998

Œuvres poétiques de Jacques Chessex

Chessex n’a jamais tenu de journal intime, mais c’est comme un immense carnet de bord que se développe son oeuvre poétique dont les trois volumes, magnifiquement édités par Bernard Campiche, sous de belles jaquettes aquarellées par Pietro Sarto, se déploient aujourd’hui sous nos yeux.

Quatorze recueils parus en quarante-cinq ans, à quoi s’ajoutent des poèmes inédits ou épars, et autres morceaux inspirés par des peintres ou des écrivains: cet impressionnant ensemble forme, plus qu’un monument, une vaste chronique visitée, de loin en loin, par la bonne fée d’un authentique génie poétique. Nous ne dirons pas, cependant, que Chessex est inspiré à flot continu, pas du tout, et moins encore qu’il nous touche tout le temps.

Or l’intérêt, précisément, de ce recueil chronologique, est de réinscrire l’oeuvre dans le temps d’une vie, avec ses vides et ses pleins, la basse continue d’un chant d’origine (doublement ancré dans l’angoisse et l’effusion lyrique) et les ponctuations de ce qu’on appelle l’inspiration.

Inspiré, le jeune Chessex l’a été dès ses premiers recueils, si émouvants à redécouvrir, puis l’art s’est parfois substitué à l’émotion (L’ouvert obscur, si beau qu’il soit, nous laisse de marbre), puis la veine élégiaque a resurgi et s’est combinée à une sorte de liberté narrative rare en poésie et aux thèmes entremêlés à la manière baroque (dans sa double veine huguenote et sadienne) du sexe et du divin. Du Calvinisteaux Aveugles du seul regard, ou des Elégies de Yorickà Cantique, le poète n’a cessé d’élargir son registre et d’affiner ses pointes; et la muse suivait avec sa jolie palme, dont la grâce touchait parfois son fidèle serviteur.

Pour éclairer la trajectoire poétique de Jacques Chessex,Christophe Calame, préfacier des trois volumes, a trouvé des mots simples et justes, ne craignant pas de mêler anecdotes biographiques, traits de caractère, éléments de portrait et notations critiques. Rien par conséquent de la solennelle mise au tombeau, mais le plus bel hommage à un poète vivant.

Jacques Chessex: Poésies I, II, III. Editions Bernard Campiche, collection L’Oeuvre, 1404 pp.

Sur Un Juif pour l’exemple

Jacques Chessex a signé, avec Un Juif pourl’exemple, un livre qui fera date au double titre de la littérature et du témoignage «pourmémoire».

Lorsque l’écrivain nous a annoncé, en décembre dernier, le sujet de ce nouveau roman, nous avons un peu craint la «resucée» d’un drame déjà évoqué sous sa plume, notamment dans Reste avec nous, paru en 1965. C’est donc avec une certaine réserve que nous avons abordé sa lecture, pourl’achever d’une traite avec autant d’émotion que d’admiration. La terrible affaire Bloch pourraitcertes faire l’objet d’un grand roman plus nourri que ce récit elliptique, mais le verbe de Chessex, son art de l’évocation, sa façon de réduire le drame à l’essentiel, touchent au cœur.

Cela étant, avec tout le respect que mérite l’écrivain, et même à cause de l’estime que nous portons à son œuvre, comment ne pas réagir à certaines postures que nous lui avons vu prendre ces jours au fil de ses menées promotionnelles, et notamment en s’arrogeant la «paternité» du crime de Payerne (lire 24 heures du 18 février), traitant avec dédain le travail documentaire qui aboutit à une édition de Temps présent, en 1977, réalisée par Yvan Dalain et JacquesPilet, et au livre de celui-ci sous-intitulé Un Juifpourl’exemple ?

Que JacquesChessexne mentionne pas cette double source dans son roman n’est pas choquant à nos yeux. Un grand sujet n’appartient pas à tel ou tel, surtout dans un travail de mémoire. Cependant, affirmant lui-même qu’il était «sur le coup» avant Dalain et Pilet, JacquesChessexpourraitfaire croire qu’Un Juifpourl’exemplen’est qu’un «coup», et qu’il s’agit d’occulter tout concurrent. Or, son livre vaut mieux que cela!

Une scène saisissante, dans Un Juifpourl’exemple, évoque le triple aller et retour d’Arthur Bloch, attiré dans une écurie par ses assassins, qui hésite avant de conclure le marché fatal. Nous imaginions cet épisode inventé par l’écrivain. Or, c’est du film de Dalain et Pilet qu’il est tiré. Il va de soi que ce détail n’entache en rien le mérite de Chessex, mais que perdrait celui-ci à saluer le travail d’autrui?

A cet égard, la posture de Chessexnous a rappelé celle du cancérologue médiatique Léon Schwartzenberg qui, un soir, après une émission de télévision à laquelle participait un jeune romancier médecin de notre connaissance, lui téléphona pourlui dire: «Cher confrère, le cancer à la télévision, c’est moi!»

Dans le même élan écrabouilleur, JacquesChessexs’est répandu récemment, dans l’émission radiophonique Le grand 8, en propos consternants sur l’état de la littérature romande actuelle, concluant à son seul mérite exclusif et à l’inexistence d’aucune relève. Ainsi, le même écrivain qui prétend défendre la mémoire collective piétine ceux qui, à leur façon, contribuent à la culture commune.

Plus rien ne se fait après nous: telle est la chanson triste des grands créateurs de ce pays virant aux caciques, de Tanner et Godard à Chessex. Or, nous osons dire à celui-ci: cette posture est indigne de toi, frère Jacques, ton œuvre vaut mieux que cela!

Sur Le vampire de Ropraz

Jacques Chessex se la jouant Dracula dans les forêts du Jorat: cela pourrait tourner au grotesque si le maître de Ropraz, drapé dans sa toge de brouillard, la barbe chenue aussi givrée qu’il est sobre désormais, ne montrait autant de magistrale autorité dans son écriture. Superbe de lyrisme dans l’ouverture du Vampirede Ropraz, filant ensuite son récit à l’efficace comme dans une espèce de chronique policière, d’une précision flaubertienne dans son tableau d’un pays et de ses gens dont il force les traits à la manière des grands puritains antipuritains (de Nathanaël Hawthorne à Ingmar Bergman), Jacques Chessex revisite l’histoire épouvantable de Rosa Gilliéron avec une sorte de détachement ou de juste distance palliant le défaut d’inconsistance esthétisante qui marquait L’économie du ciel, autre petit livre au thème «énorme».

Comme dans l’admirable Rire de Voltaire, autant que dans ses nouvelles d’Où vont mourir les oiseaux ou du Séjour des morts, le conteur virtuose et le moraliste développent ici une variation sur le thème du bouc émissaire. De fait bien plus qu’au sort des victimes des trois viols de mortes cannibalisées entre Ropraz, Carrouge et Ferlens, en ce sinistre printemps 1903, c’est à celui du jeune Favez, violé en son enfance et voué à la misère sexuelle, tenu pour coupable idéal quand on le surprend cul nu sur une génisse, que l’écrivain s’intéresse. Le valet de ferme «innocent», en tout cas incapable de telles abominations, rejoint alors la cohorte des irréguliers chessexuels dont la frise souttérienne hante l’œuvre. Quant au dénouement à la Cendrars, il enrichit la légende helvète de manière plaisante. Le pauvre Favez, charcuté à son tour, méritait aussi bien cet hommage du scribe vampireen veine de malice, et que les vertueux saluent sa flamme…