Nécessité de Gide

Contre un jugement trop hâtif de Philippe Sollers,

par Christophe Calame

Philippe Sollers, en voulant sauver Claudel, veut se convaincre que Gide n’est rien. Il ouvre donc les Caves. Noms ridicules, insectes dégoûtants, atmosphère pesante: le procès est vite bouclé. Je ne me consacrerai pas ici à la défense d’un roman qui continue d’enchanter les adolescents et qui est bien assez fort pour avoir le temps devant lui (de toutes façons, rien de vraiment bien n’échappe à Sollers, quand ses démons de stratégie lui en laissent le loisir, preuve en est son heureuse palinodie sur Heidegger).

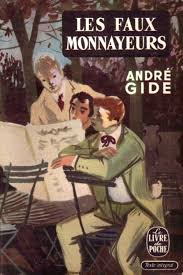

Je voudrais plutôt essayer de formuler (ne serait-ce que pour moi-même) pourquoi André Gide a pris de plus en plus d’importance pour moi, lors de cette dernière décennie, si conclusive pour bien des aspects du siècle. D’abord Gide, contrairement à Sollers, est une personnalité entièrement reconstruite, qui n’a jamais pu s’appuyer sur rien, ni terroir, ni parents, ni culture. Sa fortune considérable lui fut comme un œuf protecteur, une bulle de neutralité, qui lui permit de ne pas s’adapter trop vite à la réalité, de cultiver sa névrose en paix, jus-qu’à cette libération personnelle tardive, qui coïncide avec la frénésie des années 20. Gide a pris le temps de s’expliquer intérieurement avec tous les obstacles qui étaient sur sa route. Il naît véritablement à 56 ans, avec les Faux-Monnayeurs, au terme de cette longue autogestation romanesque.

Contrairement à Proust, qui sombre avec son monde, André Gide poursuit son évolution jusqu’à sa mort, en 1949, toujours en prise immédiate avec l’actualité sur tous les plans. Malheureux pendant la Belle Epoque, encore occupé à liquider le passé pendant les années vingt (ce mariage blanc impossible avec sa cousine, qui devait servir de pendant clair à des épisodes jugés plus sombres), André Gide ne devient vraiment prince de l’intelligence que dans les années 30. L’hitlérisme combattu dès le début sans démonisation de l’Allemagne, le piège soviétique déjoué sans sous-estimer la révolution, la bourgeoisie bien-pensante court-circuitée («Plus le Blanc est bête, plus il juge que le Noir est bête», formule inoubliable), Gide traverse tout l’épicentre du cauchemar avec la simplicité et la douceur de l’homme qui est enfin parvenu à l’évidence. Peu importe qu’il passe pour le diable un peu partout, on ne lui enlèvera pas cette liberté de jugement qui éclaire tout le siècle.

Ensuite, André Gide est un écrivain érotique. Pas une seule fausse note dans ce domaine. La pédophilie ? Malgré ce grand sophisme de Corydon, dont personne ne voir la profondeur (la plupart des hommes sont incapables d’aimer les femmes), notre époque se prononce sur ce point pour le refoulement et la répression. Accordons tout à la nécessaire protection de l’enfance, non sans remarquer le déchaînement publicitaire dans l’autre sens. Encore une fois, la société se veut plus vertueuse qu’elle ne l’est. Mais même si la pédophilie avait disparu de la réalité (et de l’imaginaire), il resterait dans les textes de Gide l’éblouissement avoué devant le corps, et la défense intraitable du plaisir. Comme le bonheur des Anciens, qui ne saurait venir par hasard, le plaisir gidien doit se mériter, par une recherche passionnée, par une intelligence aiguë des circonstances et des êtres humains. En ces temps de chute du désir, Gide ne perdra pas de son intérêt. Ressusciter Claudel sera, à cet égard, plus diffiile…

Avant même de devenir lentement et difficilement un écrivain, André Gide était un grand professionnel des lettres. Ecarté de tous les circuits de consécration en place (ô Bourdieu), il a tout simplement fondé les siens: revue, maison d’édition, théâtre, lieux de rencontre, amitiés internationales. Le «parti nrf» devient tout simplement le shadow cabinet de la littérature française. Pendant l’Occupation, les Allemands ne se soucient pas trop de l’Académie, mais bien de la nrf (le greffon est immédiatement rejeté: éreintement de Chardonne par Gide, depuis Alger). Toujours en mouvement, l’auteur «absent de Paris» exerce, par Paulhan ou Malraux interposés, un véritable gouvernement des lettres. Or, de ce réseau, rien n’existait au début du siècle. Tout a été mis en place soigneusement, en contournant toutes les places fortes des grands intérêts en place. Peut-on imaginer aujourd’hui un auteur tirant à 300 exemplaires fonder en vingt ans un empire littéraire ?

Enfin, André Gide est un écrivain classique, qui s’interroge inlassablement sur l’unité et la continuité de la grande coulée littéraire française, et sur sa propre place durable au sein de cet ensemble dynamique et toujours instable. Pourtant, il ne songeait pas tant à l’éternité, mais toujours à l’instant. Il avait parfaitement diagnostiqué l’épuisement du style «artiste» et la froideur glacée de la recherche de l’excès. Gide aujourd’hui s’amuserait bien de cette rentrée littéraire exacerbée, où le sexe ne signifie plus rien. (Le mauvais goût endémique du milieu éditorial sera toujours en cause). Ses propres livres, pendant vingt ans, ne pouvaient tout simplement pas se lire. Ils étaient trop lisses et trop polis pour accrocher le lecteur. Mais la revanche sonna lorsque le goût reprit ses droits, et que l’on s’aperçut que la grande qualité d’un livre ne le rendait pas ennuyeux.

En attendant cet inévitable retour, on peut finir le siècle en redécouvrant à petites gorgées les essais, articles et préfaces de Gide, qui ont balisé cet itinéraire si prudemment audacieux et si sincèrement construit.

Ch. C.

André Gide, Essais critiques, éd. Pierre Masson, La Pléiade, Gallimard, Paris 1999.