Anges et grands fantômes

À propos d’une biographie pesante non moins qu’indispensable de Rainer Maria Rilke,

par Christophe Calame

La biographie à l’anglo-saxonne est un genre à la fois désespérant et inéluctable. Paradoxalement, elle se lit très vite: comme toute la littérature anglo-saxonne sauf Shakespeare, elle est destinée aux jours de pluie et de solitude. Dans les dernières semaines, la pluie n’a pas manqué. Je suis donc arrivé sans peine à la fin de la biographie de Rilke par Ralph Freedman, scholar américain qui est aussi l’auteur d’une biographie de Hesse, que je ne connais pas.

Les lois du genre sont ici parfaitement respectées, avec néanmoins quelques incursions dans l’œuvre, poétique en particulier, qui ne sont d’ailleurs éclairantes ni pour la poésie ni pour la vie. Mais là n’est pas l’essentiel: les biographes de Rilke n’ont jamais assez de distance avec leur objet, et pour cause: les évocations biographiques de Rilke ont commencé par les souvenirs des dames charmées, et continué par les correspondances de ce charmeur qui, selon la Fürstin Thurn und Taxis, était «pire que Don Juan».

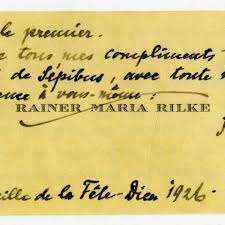

Il n’en reste pas moins que, sans aucun doute, c’est bien par ce type de souvenirs et de lettres qu’il faut découvrir Rilke, aujourd’hui encore. Le poète, lorsqu’il s’installait quelque part, commençait toujours par reprendre sa vaste correspondance amoureuse et amicale, et n’écrivait qu’ensuite comme si tout poème n’était au fond qu’une lettre sans adresse. Pas de meilleure biographie donc que la correspondance. Pas de meilleure introduction au poète non plus.

Ralph Freedman, pourtant, présente le curieux avantage de ne pas avoir beaucoup de sympathie pour Rilke. Il le déclare grand poète, mais on ne sait trop pourquoi, puisque chaque analyse de texte poétique vise plutôt à en montrer les limites, même idéologiques (comme le fameux Kornett, traité de militariste, ce qui est abusif pour un texte d’inspiration baroque: dirait-on que le récit de Néron voyant Junie levant au ciel ses yeux mouillées de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des armes est «militariste»?).

Mais le genre de la biographie à l’anglo-saxonne, dont se moquait déjà Lytton Strachey, suppose cette distance, moralisante, et même un peu bourrue parfois. On dirait que le biographe, qui a méticuleusement reconstitué l’emploi du temps du poète, aurait préféré au fond le voir s’occuper de sa famille et de sa fille (il l’abandonne véritablement à six mois, n’assistera pas à son mariage, et ne viendra jamais voir son petit-fils).

On nous dit bien que le poète était très dépensier, mais on ne fait pas assez explicitement le lien pour autant avec son comportement éditorial, assez désinvolte pour ses premiers éditeurs. Quant au vagabondage érotique du poète et à la pluralité de ses amours, la gêne du biographe est plus que sensible. Sa prudence le retient d’affirmer ou de nier, comme s’il n’avait jamais lu les auteurs du temps. L’extrême liberté de mœurs de la Belle Epoque ne s’accorde manifestement pas avec la correction morale qui sévit à Princeton.

Ralph Freedman ne pratique donc pas l’apologie mesurée à la Philippe Jaccottet et, comme Sollers n’a pas encore découvert Rilke, nous mettrons vraisemblablement du temps avant de lire quelque chose d’un peu dessalé, ou de pas trop confit sur cette époque et ce milieu qui, décidément, n’avait pas froid aux yeux. Mais je ne vais pas à l’essentiel, à ce qui fait de cette biographie, aussi pesante qu’elle soit, un livre indispensable.

Ce livre fait voir le refoulé de la légende, et nous oblige à constater qu’on a toujours dissimulé l’importance de la biographie du poète. Ainsi l’enfance de Rilke n’a jamais été vraiment comprise. On minimise toujours les affirmations pourtant fort claires de Rilke lui-même. Il faut le prendre au sérieux: son père, le raté, était vraiment un brave homme, mais sa mère avec toutes ses prétentions mondaines et mystiques, une furie. L’éducation dans l’internat militaire, vraiment une horreur. Tout travail bourgeois, pour lui, vraiment la négation de l’art (Rilke n’est pas Kafka, malgré Prague: toute sa vie, il est hanté par l’inévitable emploi de bureaucrate qu’on lui destine, et ne peut s’y faire d’aucune manière, même secrétaire de Rodin à Paris).

Rilke est né entre deux Prague: celle, noble, des officiers de la Kakanie schizophrénique et celle, ignoble, des pauvres ruelles tchèques. Le père du poète, n’ayant pu être officier, était inspecteur des chemins de fer et, toute sa vie, réprouva l’existence de son fils (Toi qui trouvas saveur si amère à la vie en goûtant à la mienne, père). Pourtant, Rilke tira de cette personnalité bornée une virilité conquérante et l’amour des êtres simples. Dans ses lettres au jeune poète Kappus, il lui demande de ne pas terroriser ses parents, mais de respecter leurs limites.

Quant à la mère, venant d’une famille à prétention, elle ne supportait pas le caractère paisiblement prosaïque de son mari. Abandonné à lui-même, l’enfant apprend à la fois qu’on ne peut plaire aux femmes en étant simplement un homme, au sens de l’internat militaire, en faisant de la gymnastique et des mathématiques, comme tant de garçons le font encore aujourd’hui. Pour plaire aux femmes, il faut être leur enfant merveilleux, leur ange, leur poète, représenter l’infini, l’émotion, la compréhension tendre, bref tout ce qu’on n’enseigne pas à l’école militaire: «J’estime que je n’aurais pu réaliser ma vie si je n’avais pas renié et refoulé tous mes souvenirs de ces cinq ans d’école militaire.»

Etre donc un «nouvel homme», qui puisse être aimé des femmes, et peut-être échapper aussi à cette catastrophe collective qui menace la virilité bornée, la guerre. A 21 ans, devant Lou Andreas-Salomé, l’une des plus libres des femmes du temps, Rilke n’est encore rien, ni un vrai poète, ni un bon amant. Leurs voyages en Russie les sépare sexuellement (il pleurniche trop) mais donne au jeune homme la clef de sa poétique, et donc de son charme ultérieur, qui ne va pas tarder à s’exercer sur tous les marginaux de l’art d’abord (pieds nus, nourriture végétarienne, blouses russes, bref le tolstoïsme pratique), sur les dames de l’aristocratie ensuite (châteaux et fantômes).

Rilke sait qu’il ne peut tirer du naturalisme la substance de son art (que faire des pauvres venelles de Prague ?). Il ne peut le tirer du langage lui-même (Stefan George, le Mallarmé allemand, ne veut pas de lui: trop sentimental). Il va le tirer de ce qui reste de grandeur dans les passions et dans l’art de l’Europe au bord de la catastrophe. Il va, le premier peut-être, voir tout ce que nous perdons chaque jour à cause des gros garçons qui ont fait des mathématiques et du sport à l’école.

Il va voir, seul peut-être, l’Europe des grands fantômes et des anges, dressée comme un cri contre la Technique mondiale.

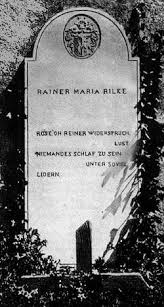

Ch. C.