De la profondeur d’un sillon

Georges Haldas et le Christ,

par Serge Molla

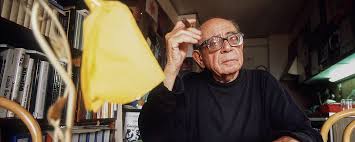

La remarque prend les allures d’un refrain : depuis quelques années Georges Haldas se répète et son christianisme devient envahissant. Il est des refrains que l’on aime ressasser pour éviter la chanson, des opinions que l’on affirme péremptoirement pour faire croire que l’on a lu. C’est parfois pratique de dénoncer le calvinisme de l’un (Chessex) ou le Christ de l’autre (Haldas), tant cela permet de s’abstenir d’être atteint par les questions soulevées. Or, chez Haldas, elles ne manquent pas. Ce « paysan du ciel » épierre son champ depuis bien longtemps. Et il n’a pas attendu ces dernières années pour se montrer attentif à la figure christique. Son regard et son écriture sont dès le premier jour «religieux», au sens où la notion de «relation» est au coeur de l’émotion poétique, « cette fille des noces du dehors et du dedans», qui ne cesse de l’habiter.

En février 1953, en réponse à une sollicitation de Pierre Seghers, le poète publie un court essai intitulé Les Poètes malades de la peste. Il y prend ses distances d’avec ses compagnons d’écriture que sont les poètes politiques engagés ou les poètes esthétisants qui, selon lui, érigent le style en maître. Les premiers, « progressistes », lui apparaissent comme des idolâtres du fait, et les seconds du langage. En 2005, Haldas publie un opuscule, peu remarqué mais essentiel pour la compréhension globale de l’oeuvre, Les Sept Piliers de l’Etat de poésie, sorte de testament qui apparaît comme la suprême expression de sa geste poétique. Il y développe ce qui était déjà en germe — cinquante ans plus tôt ! — lorsqu’il dénonçait alors la « peste » qui menace tout poète, « comme si le langage n’était pas substantiellement lié à la vie intime des personnes, physique et intérieure (cette vie intérieure si longtemps régie par le principe sacrificiel et qui continue et continuera de l’être quand bien même on essaie de l’y soustraire volontairement) ».

En quelques pages lumineuses s’énonce la vocation du poète – « il ne faut pas vouloir, il faut être appelé» —, qui précise combien son expérience se différencie de l’expérience religieuse, quand bien même quelques correspondances se font écho. Aussi n’est-ce pas par hasard que dès ses tout premiers écrits, de quelque nature qu’ils soient, Haldas évoque la figure du Christ, et cela hors de toute confession ou de tout lien avec quelque institution que ce soit. Il le fait parce que l’humain dicte chacun de ses mots, sous sa plume ou sur ses lèvres. Et s’il médite plus explicitement le mouvement du Christ, c’est qu’au fil des années ses réflexions sur le sacrifice et l’anti-meurtre, sur le fait d’être en porte-à-faux avec la société, sur le Verbe et le sujet, sur la genèse d’un poème et la mémoire, sur l’espace et le temps et ce qui les dépasse, sur le visible et l’invisible, l’y ont conduit. Tout cela creusant de plus en plus profond le sillon, non pas d’une confession de foi — comme le croient certains de ses critiques peu attentifs —, mais celui d’une terre humaine à ciel ouvert. Et cela hors de toute volonté esthétique.

« J’aspire à rejeter de moi toute syllabe qui ne vient pas de la combustion de mes os », disait le poète mexicain Lopez Velarde. On ne pou-vait mieux dire à propos du poète qui dit la vie, ma vie. Seulement, mais pleinement. Je lui en suis profondément reconnaissant.

S. M.

(Le Passe-Muraille, No 72, mai 2007)