Cathédrale de l’humain

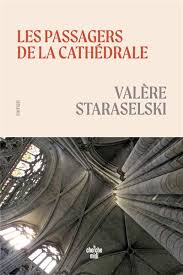

Un nouveau roman de Valère Staraselski à découvrir: Les Passagers de la cathédrale.

Un roman du regard, à la croisée du transept, à la voûte de la cathédrale. Ne vous méprenez pas, celle de Meaux, avec les passagers de la cathédrale qui, dans l’après-dire du récit de Valère Staraselski, rappellent l’ultima verba du très beau texte que l’auteur a consacré à Notre-Dame de Paris pour les raisons que le monde entier découvrait hébété le 15 avril 2019.

Des raisons de lire le livre de Valère Staraselski. La première, celle d’accompagner un auteur – romancier de son état puisqu’il signe là son neuvième roman – que l’on a lu précédemment avec cette curiosité qui porte tout élan pour un livre à découvrir, de sorte que naît une proximité, une non-distance, une intimité reconnaissables aux jalons jetés par l’auteur, autant d’amers pour le lecteur naviguant dans le récit dont il tourne les pages. La seconde est pour la manière de se laisser cueillir à l’improviste, d’accepter d’être étonné moins par la nouveauté que par la constance avec laquelle un vrai auteur persiste et signe. Car c’est de cela dont je voudrais vous entretenir, moins par réaction de lecture ou compte-rendu, ou paperolles même si depuis Marcel Proust on sait combien elle sont importantes, combien elle participe de la finalité du texte.

D’une certaine manière, il y a chez tout écrivain un effet palimpseste tout à fait reconnaissable. On ne saurait lire un roman tel que les passagers de la cathédrale en jetant aux orties, ceux qui l’ont précédé car il faut le dire haut et clair, ce livre s’innerve et palpite effrontément du travail précédent du romancier qui n’a eu de cesse de mettre en mots sa vision du monde et sa visée humaniste – Il est vrai que certains mots ont pu être enfouis au plus profond comme s’il y avait un déshonneur à être profondément humaniste au jour d’aujourd’hui -. N’empêche Valère Staraselski l’est sans se cacher, sans employer des faux-fuyants ou masques, il l’est avec une profonde certitude qui l’aura fait avancer de ces croyances à lui vers celles des autres. J’emploie le mot à dessein pour dire à la fois la finitude de l’homme et l’infinitude de l’écrivain dès lors qu’il s’attèle à se dire lui et à nous dire nous. Car nous sommes dans le livre de Valère Staraselki au travers des cinq personnages rappelés en quatrième de couverture : Louis, l’ancien fantasque – François, le secret et l’amoureux- Darius, le blessé – Thierry, le Chéri -Bibi affamé et Katiuscia, la lumineuse auxquels j’ajouterai la petite chatte Cannelle. Et voilà qui suffit à faire roman, à dérouler le récit par la méthode Staraselski – car il faut bien que le roman s’écrive, qu’il aille de la première à la dernière page sans autre concession que de nous éclairer comme la lanterne vacillante du poète, – qui toujours va chercher dans ce qui a été écrit précédemment, toujours en rappel, à la cordée des mots et de l’histoire même qui nous est racontée.

Dès lors le roman décline ses moments, sa temporalité du 28 août 2017 à la Noël 2018, ses rencontres ( celles de François et de Louis, celle de François et de Katiuscia…), les retrouvailles (celles de François et de Darius…), les moments partagés et surtout, surtout, les conversations et les confrontations lors de longues promenades où le monde se décrypte au travers des souvenirs, des expériences, des interrogations, des drames et du tragique, de l’histoire. Valère Staraselki laisse aller sa plume au gré de son sentiment amoureux pour la vie et ses surprises, au fil de ses réflexions et de ses maturations et de son engagement citoyen vers lesquels toute vie d’homme à l’affût du monde, tout esprit en quête de lumière, devraient conduire. La chair, le sang du livre nous sont donc donnés et il y a dans ce roman des emportements et des apaisements, des douleurs et des joies, tous ces contraires qui profilent l’âme humaine, en connaissance de cause pour certains, en méconnaissance absolue pour d’autres. Mais le romancier est habile à nous conduire vers les chemins qu’il ouvre devant nous, lecteurs. Ceux de la pensée, de la spiritualité consenties nous faisant faire un pas après l’autre, nous mettant en marche vers l’autre, tous les autres. Et voilà que dans la nef des fous car toute cathédrale est folie si l’on songe aux bâtisseurs d’antan, il nous échoie de se laisser prendre par la main et qu’importe alors nos aptitudes à croire ou à ne pas croire lorsque le romancier fait entendre sa controverse de Meaux, n’oublie pas ceux qui sont tombés avant nous, effacés d’eux-mêmes comme Brice Beaulieu ou ceux que l’oppression a biffé d’un seul trait en des temps qu’on disait noirs, c’était hier et c’est toujours aujourd’hui que cela se passe, que les atteintes à la dignité et à la vie de l’homme et au vivant restent assourdissantes, que la nature n’en peut mais d’être toujours aussi attaquée, lacérée, meurtrie en dépit des alertes généralisées réitérées année après année. De cette surdité caractérisée sourd une volonté pour retrouver du sens, accorder son attention, se raccorder aux autres comme une ultime possibilité d’une île où l’harmonie, qui sait, deviendrait maison commune.

Ainsi nous allons de territoire en territoire dans une géographie dessinée par des instants de solitude et des moments partagés, Meaux et sa cathédrale, Meaux et son canal, Paris et sa gare de l’est, Paris et son institut médico-légal, Paris et ses environs avec le cimetière de Thiais, où il est question de quais et de transiliens et des morts dans la rue et des animaux martyrisés. Nous devenons les passagers du roman de Valère Staraselki et, à notre tour, nous nous joignons à ces belles âmes dont il parle en dépit des horreurs qui toujours remontent à l’esprit simple, l’anéantissent. Un roman qui interroge tout à la fois l’action et le recueillement, la perspective à redonner et à partager, en communion presque : « En cette fin d’après-midi automnale d’une inhabituelle douceur, Thierry puis François, à sa suite, avaient imité Louis, qui venait tout juste de s’accouder au parapet. Tous les trois étaient postés là, en cet endroit du quai Jacques-Prévert, à mi-chemin entre le Pont-neuf et le vieux pont du marché. Leurs rares gestes étaient alentis par la fatigue. Une longue promenade dans le parc aux miroirs d’eau du Pâtis les avait exténués. La nature y était si prenante qu’ils avaient fait « le grand tour ». A présent leur regards erraient sur la surface miroitante de la Marne. Ils demeuraient à offrir leurs visages aux caresses de la brise vespérale afin qu’elle sèche leur sueur. Puis relevant la tête d’un même mouvement, tous les trois semblèrent mesurer la hauteur des grands arbres de l’autre rive, là où le soleil dispensait une belle couleur jaune orangé sur les façades des immeubles. »

Avec la soirée de Noël, la messe de minuit, Valère Staraselski nous assoit dans les travées de la cathédrale de Meaux, il opère une ultime liturgie, pour se convaincre et nous convaincre que la foi en Dieu pour le croyant, que la foi en l’homme pour celui qui n’y croyait pas, nous relèvent les uns et les autres de nos erreurs, de nos fautes, de nos… péchés pour peu que l’alliance sacrée des textes bibliques ou l’entente cordiale entre les hommes naissent indifféremment dans les cœurs, pour que l’inatteignable se rapproche à portée des mains implorantes, sans doute, mais ouverte, sacrément ouvertes aux autres et que la conscience soit. « Il n’écoutait plus rien de la messe, le vieux Louis, ça défilait dans sa tête. Plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Une tension… Quelque chose qui n’était pas l’absolu, mais qui prétendait à l’infini. Ce vers quoi tendaient tant d’êtres, en premier lieu les adeptes d’une religion, comme les artistes qui appartenaient eux aussi à la race des croyants. Quelque chose à la fois d’inatteignable et qui se trouvait pourtant à la portée de tous. »

Francis Vladimir