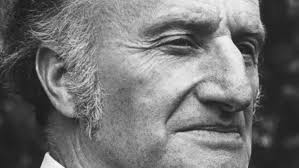

Visite à Gerhard Meier

À Niederbipp, au cœur d’un monde enchanté, rencontre d’un grand écrivain à découvrir,

par René Zahnd

C’est un village du pied du Jura bernois, entre Olten et Soleure. Niederbipp: curieux mélange de fermes traditionnelles et de villas dites familiales, alors que déjà quelques immeubles y pointent leur béton.

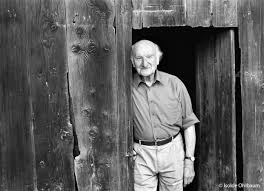

La maison de Gerhard Meier est sise en retrait de l’agglomération, contre la chaîne moutonnée, au pied d’une pente en herbe qui s’élève vers les forêts de conifères et de sapins mêlés. Ce jour-là souffle la bise, un bise qui enlève leur sérénité aux milans et qui fait ondoyer les champs de graminées. L’homme surgit du coin de la demeure. Grand geste de bienvenue, visage rude, qui porte la marque des origines terriennes.

Elle – il l’appelle simplement et joliment «Dorli» – vient aussi dire bonjour. Tablier et sourire, elle ressemble à une de ces grand-mères dont rêvent tous les petits- enfants…

En allant chez un écrivain dont on ne connaît souvent que l’œuvre, on ne sait en général pas trop à quoi s’attendre. Chez Gerhard Meier, pas de protocole. Pas de visite de la bibliothèque ou du cabinet de travail. L’homme commence par questionner, puis propose un tour du jardin, fier de montrer les merveilles qui y fleurissent, comme la glycine sur la façade méridionale. Tout naturellement, il s’absente plusieurs fois, abandonnant le visiteur aux beautés du lieu pour aider Dorli à la cuisine. Ainsi c’est là, dans ce cadre simple, que vit un célèbre écrivain de langue allemande. C’est là aussi que quelques télévisions étrangères viennent braquer leurs objectifs. Pour l’heure, il vaque aux affaires ménagères, portant les couverts, échangeant quelques mots («J’ai mis un linge propre à la fontaine, si vous voulez vous laver…»). Rien de l’homme de lettres, décidément. Et pourtant, que de distinctions prestigieuses sont venues couronner son travail, Peter Handke décidant même, en 1979, de partager son Prix Kafka avec lui.

Le repas est marqué par une conversation chaleureuse, qui roule sur les sujets les plus divers. La littérature y jouit à peine de quelques mentions, entre des considérations sur des fricandeaux fameux et la manière un peu barbare qu’ont les habitants du village d’à côté (d’un autre canton) de prononcer certains mots dans leur dialecte. Et il y a aussi la merlette, qui vient picorer dans le gazon, ramassant de la nourriture pour sa progéniture. Une amie de la famille, qui a installé sa nichée sur une poutre en saillie, à l’abri de l’avant-toit.

Après le café et un moment de sieste, on entre à l’intérieur, dans une chambre discrète: «Ici, j’écoute de la musique, le dimanche surtout. Je suis probablement un musicien refoulé.

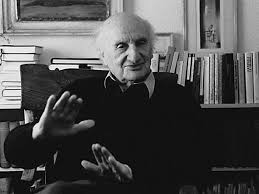

J’entends le monde plus que je ne le vois.» On prend place autour d’une petite table de bois. «Alors vous voulez que je vous dise deux ou trois choses sur moi ?» Il faut presque insister. Mais par la suite, les mots coulent, les phrases s’enflent parfois en torrents grondants, dont le cours donne naissance à des digressions. La parole devient un art en soi.

«Je suis né écrivain. Ça paraît curieux de le dire ainsi, mais c’est vrai. Enfant, j’écrivais des poèmes et des textes, et très tôt j’ai senti que la littérature serait ma patrie, même si je ne parvenais pas à le formuler ainsi. J’ai vécu une enfance incroyablement préservée, paisible. Pour lui rappeler l’île de Rügen, dans la mer Baltique, dont elle était originaire, ma mère s’ était entourée de dindons, d’oies, de poules et de canards. Ainsi, j’ai presque été élevé à l’île de Rügen. A la mai- son, il n’y avait pas de livres, même pas la Bible. Ma mère était une personne admirable, mais il ne fallait rien lui demander du côté de l’art ou de la littérature. Mon grand-père, lui, était berger. Il avait la responsabilité d’immenses troupeaux, et comme il les fai- sait paître dans des terres souvent plates, il évoluait sur des échasses pour pouvoir surveiller toutes les bêtes. Aujourd’hui encore, quand je passe près de moutons, je pense à lui. Depuis ma plus tendre en- fance, j’ai donc été un garçon de la campagne, proche de la terre, déjà presque un contemplatif. Je restais des heures assis dans les arbres…»

Adolescent, Gerhard Meier se sentait déchiré entre deux vocations: l’architecture ou la littérature. La vie lui indiquera une troisième voie. «A vingt ans, pour- suit-il, j’ai connu ma femme, Dorli. Nous avons eu des enfants, et je suis entré dans une fabrique de lampes, ici au village, pour gagner l’argent du ménage. C’était les années de crise économique, il ne fallait pas faire n’importe quoi. D’abord ouvrier, je suis devenu dessinateur, puis designer, avec un poste à responsabilité. Et de cette manière je suis resté croché 33 ans à l’usine. Pendant vingt ans, je n’ai pas écrit une seule phrase à caractère littéraire, par peur de la littérature. Il fallait subvenir aux besoins de la famille, et la littérature ne fait pas bouillir la marmite, à moins qu’on s’appelle Dürrenmatt ou Konsalik. Jusqu’à quarante ans, je n’ai donc rien écrit d’ autres que quelques rares lettres et je n’ai pas lu de livres. Et puis j’ai dû arrêter de travailler pendant une année, à cause d’une maladie des poumons. Pendant ma cure, dans une station au-dessus du lac de Thoune, j’ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que maintenant les enfants étaient grands, que la situation n’était plus aussi dangereuse et qu’il était peut-être temps, pour moi, de renouer avec la littérature. Je me suis alors astreint à réapprendre à écrire, faisant des exercices de langue avec un entêtement qui m’ a presque effrayé moi-même.»

Les premiers textes né de ce travail furent des poèmes, publiés plus tard sous le titre Das Gras grünt («L’herbe verdit», inédit en français). Le problème de la relation à l’ entreprise s’ est toutefois rapidement posé. «Pendant douze ans, j’ ai mené les deux activités de front. Le soir, après le travail, je rentrais, je me lavais, et ma femme ne préparait pas tout de suite à manger. Comme ça j’avais une heure pour écrire, à jeun.» Mais la littérature habitait toujours davantage l’ employé de la fabrique de lampes. Et suite à un concours de circonstances, il décida, avec le soutien de sa femme, de quitter son emploi. Une vie nouvelle commençait, à 54 ans. «Pour moi, se souvient-il, Dorli est allé travailler, et la seule place que nous avons trouvée pour elle a été celle de vendeuse dans un kiosque. Moi, je me suis mis à faire la cuisine, et j’ apportais les repas au kiosque, et nous y mangions sur une petite table, pendant que Dorli continuait à servir la clientèle. Et le soir, j’allais ba-layer autour du kiosque, et je grat- tais les chewing-gums collés au sol, et les gens qui passaient, en me voyant, disaient: quel idiot, celui-là, lui qui avait une si bonne place… Ils ne pouvaient pas comprendre !»

Une fabrique pour université…

Lorsqu’il pense à sa trajectoire, Gerhard Meier n’ éprouve aucun regret. «La fabrique a été mon université. J’ étais plongé dans le monde du travail, parmi des gens modestes, et moi-même, je me suis toujours senti une modeste personne. Je n’ étais pas fait pour travailler dans l’industrie, et j’y ai passé 33 ans. Je n’étais pas fait pour être soldat, et j’ai été mobilisé trois ans. Ces deux expériences ont été déterminantes pour moi, dans ma manière de voir le monde et d’ écrire, même si je n’ en ai jamais parlé directement. Quand je regarde en arrière, je ne suis donc pas du tout mécontent de la tournure des événements. Je suis convaincu qu’un écrivain, un peintre ou un compositeur doivent partager la vie des gens. Et pas seulement des gens, mais aussi des hirondelles, des pâquerettes, des arbres… Nous devons garder notre cœur, nos yeux, nos oreilles et tous nos sens ouverts, nous devons être aussi ouverts que possible, sinon nous pensons faux, nous parlons faux et nous écrivons faux.»

«Ce qu’on voit dans mes livres, c’est cet entrelacement de l’art et de la vie, de l’art et du quotidien, de la foi et du fait de manger, de boire, de regarder les nuages: tout cela prend une même valeur pour moi. J’ai vécu avec des musiques et des chants, avec des images comme on vit avec des gens. J’ai vécu avec des textes comme on vit avec sa femme. Il n’y a jamais eu de frontières dans mon rapport au monde. Ça paraît étrange d’avancer des affirmations de ce type. Mais vous vouliez que je parle de moi… Je n’ai jamais su séparer, je n’ai jamais voulu séparer, c’est ce qui m’a toujours démarqué, parce que la majorité des gens ne le conçoivent pas ainsi et ne le vivent pas ainsi. Lorsque j’ai commencé à prendre conscience de cette différence, je ne m’en suis pas offusqué. C’est ainsi chez moi, voilà tout. De toute manière, mes écrits, certains les apprécient et d’ autres non. C’ est comme à table: il y en a qui mangent de la cervelle, et moi, ça me ferait vomir… »

Actuellement, trois livres de Gerhard Meier ont été traduit en français. Ils forment une trilogie, à travers laquelle deux personnages cheminent et conversent. Pérégrinations enchantées, où tout paraît toujours remis en question, où tout vibre aussi dans un tourbillon de phrases, et qui s’ achèvent, en apparence tout au moins, sur un lit d’ hôpital, lorsque l’ un des deux promeneurs meurt.

«J’ai une sainte horreur des auteurs contemporains qui, à la manière des écrivains souvent magnifiques du dix-neuvième, savent tout et s’érigent quasi en dieux. Ils n’ ignorent rien de ce que pense Samuel, de ce que Lili fait au même moment, de ce que Hanneli endure, de ce que Fritz prévoit, et ainsi de suite… Dans le couple de Baur et Bindschädler, j’en laisse parler un, sans qu’il y ait jamais une phrase sur ce qu’il pense. Il bavarde simplement. Baur bavarde. Et Bindschädler, en quelque sorte le narrateur, s’exprime à la première personne, peut dire ce qu’il sent, ce qu’il pense ou espère…

Ainsi, j’ai la possibilité d’ appréhender un être de l’ intérieur et un autre de l’extérieur. A ce moment-là, on est presque dans la réalité, quand bien même je ne considère le réalisme qu’avec effroi. La réalité est une vue de l’esprit. Il y a une multitude de réalités. La réalité n’est pas saisissable. Et si nous parlons de réalité, je crois davantage à la réalité intérieure qu’à la réalité extérieure. Qui nous dit que la réalité extérieure est la vraie réalité ? Après tout, nous la percevons par nos sens, et nos sens s’entremêlent. Ce qui est certain, c’est que la réalité intérieure, ce que nous pensons et percevons, est plus réelle que la réalité extérieure. Tout ce qui est extérieur produit une sorte de vérité intérieure.»

Déjà on considérait la trilogie comme un classique de la littérature d’expression allemande lorsque, ô surprise, une quatrième volume, Land der Winde («Pays des vents», inédit en français) est venu s’ajouter à l’édifice. «Je me suis toujours demandé comme cela se présentait lorsqu’on était mort. C’est clair, quelqu’un peut venir et affirmer: tu n’ es qu’un idiot, il y aura le matin et le soir, le vent soufflera du nord, de l’ ouest, du sud, de l’ est, exactement comme pendant ta vie. Mais ce n’est pas si simple…» Ainsi, dans Land der Winde, Bindschädler parcourt une fois encore le décor dans lequel il évoluait avec Baur, revoit des lieux, se laisse gagner par la songerie, et lorsqu’il visite la tombe de son ami défunt au cimetière, il l’entend à nouveau parler.

Le village dans lequel évoluent Baur et Bindschädler s’ appelle Amrain. Le modèle de l’agglomération est évidemment Niederbipp, où Gerhard Meier est né, où il a travaillé, où il vit encore. «Mais, s’empresse-t-il d’ajouter, je ne suis pas un chroniqueur, je ne suis pas un écrivain de village.» Il a choisi ces lieux parce qu’ ils lui parlent, parce qu’il en est imprégné, jusqu’en ces fibres les plus intimes. Cet ancrage n’empêche pas une étonnante ouverture au monde: l’ écrivain avoue porter en lui une sorte de nostalgie des grands espaces, steppes de Russie ou prairies d’ Amérique du Nord.

Et la lecture ? «J’ai peu lu dans ma vie. D’abord je n’avais pas le temps, ensuite je lis très lentement. Mais il y a Proust: j’en suis à ma quatrième lecture de la Recherche». Puis les noms se suivent, évoqués avec flamme: Claude Simon, Virginia Woolf, Uwe Johnson, Fernando Pessoa («Je lis chaque jour quelques phrases du Livre de l’ Intranquillité»), et surtout Robert Walser: «Il est, dans la littérature mondiale, pour autant que je la connaisse, un cas unique. Il agit souvent dans le sens où je me figure que la littérature doit aller, mais par ailleurs, il me rend aussi furieux, parce que je me sens beaucoup trop proche de lui. Il est d’ un incroyable fragilité, et je crois que je ne suis pas non plus très robuste. Je ne lis Robert Walser que de temps à autre, après de longs intervalles. »

Des gestes de la mains viennent parfois souligner les propos. Il arrive aussi qu’un rire fuse.

« L’écriture et l’art sont d’abord une question de grâce »…

Tout est calme autour de la maison. «Ça paraît pompeux et mystificateur de le dire. Mais je n’ai jamais écrit dans ma vie que par nécessité. Je ne m’assieds pas à ma table le matin parce que je suis écrivain en reposant le crayon le soir. J’ai toujours commencé à écrire lorsque les choses s’étaient assemblées en moi. L ’ écriture et l’art sont d’abord une question de grâce. Nous pouvons apprendre à écrire, nous pouvons étudier la littérature, mais cela ne nous rend pas encore écrivain. L’essentiel et l’originalité d’une œuvre viennent de la grâce. C’est un cadeau. La finition, la manière de mettre en forme, d’ achever l’ouvrage, de polir le manuscrit nécessitent énormément de travail, de discipline, de larmes et de sang pourrait-on presque dire. Cela ne va pas tout seul. Mais la tonalité, la lumière, le parfum d’ une œuvre doivent nous être donnés: nous ne les fabriquons pas, ils nous sont offerts. Et même dans le travail ensuite la grâce intervient. Oui: même là, dans la peine et la douleur. Vous comprenez ? Les idéologues croient que tout peut se fabriquer, qu’il suffit de le faire, de donner les bonnes directions, les bons guides, et qu’alors on réalise tout: l’homme nouveau, la vie libre, le droit au bonheur, le droit au travail, et ainsi de suite… C’est insensé ! Ce que nous pouvons faire, eh bien faisons-le. Sans ignorer que l’essentiel, nous ne pouvons pas le faire: nous ne faisons pas notre vie, nous ne faisons pas les pâquerettes, ni les hirondelles, ni le soleil, ni donc la lune… Et un jour les hommes ne seront plus là, et malgré tout, je l’espère, le soleil et la lune continueront de tourner…»

(Archives du Passe-Muraille, No 2, Juin 1992)