Une paix à la Tchekhov

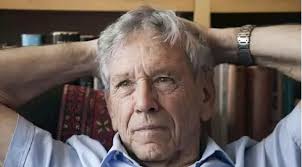

À propos de Seule la mer d’Amos Oz,

par JLK

Amos Oz écrit au bord du désert, son dernier livre est un poème traversé par le grand souffle de l’Ecclésiaste, il nous parle de gens comme les autres et des petites choses de notre ici-bas, mais il a l’immensité derrière lui, il a la mer de pierraille émergée de la mer originelle, il a les siècles et il a la Bible derrière lui, on pourrait craindre que tout de ces vies de rien du tout qu’il évoque soit réduit en poussière par le grand vent surgi de nulle part et courant on ne sait où, et c’est le contraire qui se produit: ces vies de rien du tout cristallisent sur la rive émergée de la page comme autant de poèmes, la vie du conseiller fiscal Albert Danon qui vient de perdre Nadia (cancer) et se demande ce que fiche leurs fils unique au Tibet (trek existentiel de l’enfant prodigue) est un poème, sous les histoires qui se mêlent à la sienne couve celle du Roi David et se mêlent les échos du Cantique des Cantiques et des Psaumes, Bush bis n’a pas encore fait ses dernières propositions et la guerre semble absente du livre remontant à 1999, donc avant la deuxième intifada et la nouvelle escalade des abominations de part et d’autre, mais la guerre est dans nos malentendus de famille et dans nos voisinages avant d’éclater aux frontières des jardins et des quartiers, et voici que le romancier se fait poète pour nous rappeler la musique du monde sous le chaos des hommes, et le chaos du monde sous les poèmes.

Contre ceux qui savent, nous sentons que personne n’a raison, et moins que quiconque ceux qui font du Livre une arme de guerre. Amos Oz fut certes des premiers à réclamer La Paix Maintenant, mais ce n’est pas le militant qui nous parle dans La Même Mer (traduction littérale, en anglais The same Sea, du titre hébreu Oto Ha-Yam), ce n’est pas le professeur ou l’intellectuel, ce n’est pas celui qui n’espère aujourd’hui au mieux qu’une « paix à la Tchekhov», décevante pour tous mais seule accessible aux vivants tandis qu’une fin glorieuse « à la Shakespeare » ne laisserait sur scène que des cadavres, le romancier poète de Seule la mer est ici un homme vieillissant et toujours « matineux», du côté d’Arad, qui se lève à quatre heures et demie de ce « matin de bonheur orange», boit son café et « reçoit», à cinq heures, « deux phrases parfaites» qui lui viennent « presque instantanément, tel un chaton se glissant hors d’un fourré de sa foulée élastique, et maintenant on dirait qu’elles n’ont jamais été écrites, qu’elles existent de toute éternité, qu’elles ne sont pas ma chose et n’appartiennent qu’à elles-mêmes », et le monde entier, l’oiseau qui a voleté de page en page et la mère décédée qui cause encore à son fils par télépathie affective (de bons conseils bien chauds, contrastant avec la mora-le un peu coince-coince du paternel travaillé par de secrets désirs), la jeune scénariste Dita et le pro-duc mal dans sa couenne qui la convoite en douce — le monde entier se déploie, « la lumière des collines, à l’est, a les mains qui la démangent, elle pelote sans vergogne les parties intimes, les respirations s’accélèrent alentour, les arbres, les cimes, les bourdons, et il n’est pas encore six heures que tout le monde quitte joyeuse-ment le bureau pour aller travailler au jardin», et trois heures ou trois mille ans plus tard ce Magnificat d’un matin du monde s’achèvera sur ces mots d’un frère du docteur Anton Pavlovitch qui est aussi le nôtre : «Assez bourlingué, il est temps de faire la paix »…

JLK

Amos Oz, Seule la mer. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Gallimard, Du monde entier, Paris, 2002

(Le Passe-Muraille, No 53, Juillet 2002)