Polyphonies de la condition humaine

Une approche des romans d’Antonio Lobo Antunes, une rencontre et un entretien,

par JLK

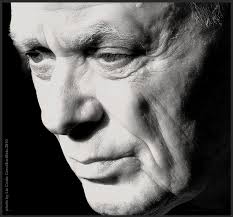

Il est peu d’œuvres contemporaines dont la traversée procure, autant que celle des romans de l’écrivain portugais Antonio Lobo Antunes, le sentiment de s’immerger en eau profonde et d’avancer comme en apnée dans une sorte de rêve éveillé. Un jeune drogué est en train de mourir dans un hôpital de Lisbonne. La science a déjà établi son bilan fatal tandis que la technique et la chimie le retiennent plus ou moins en vie. Or ses derniers instants constitueront l’une des sphères temporelles qui s’interpénètrent dans La Mort de Carlos Gardel, dernier roman d’Antunes paru en traduction, où la voix du garçon se mêle à celle de son père divorcé et à des multiples autres murmures qui s’entrecroisent et s’éclairent mutuellement, pour constituer une sorte de lancinante polyphonie du manque d’amour dont chaque chapitre porte en exergue le titre d’un tango du mythique Carlos Gardel.

A première approche, force est de convenir qu’un tel livre peut dérouter, tant sa trame en est serrée et comme couturée de ruptures. De fait, une page d’Antunes combine souvent plusieurs plans de réalité et plusieurs temps, plusieurs niveaux de pensée ou de parole, plusieurs systèmes de dialogues, sans que la cohérence de l’histoire en train de se raconter ne soit pourtant entamée. L’impression d’un fouillis peut néanmoins se faire jour, surtout faute d’attention de la part du lecteur, à qui il incombe de «construire» à l’unisson de l’auteur. Déchiffrement fastidieux alors ? Nullement, car si complexe que soit la phrase d’Antunes, les éléments constitutifs de ses romans sont si «concrets» et si «directs», si fortement lestés de substance existentielle, affective et psychologique, sensuelle et sexuelle, si «physiques» et si «métaphysiques» à la fois, si profondément en consonance avec la souffrance quotidienne de tout un chacun, mais également si sublimés par la forme et la musique de la langue que jamais on n’a le sentiment d’une complication gratuite.

La meilleure introduction à l’œuvre d’Antunes reste sans doute, au demeurant, son premier livre, Le Cul de Judas, dont la forme monologuée et l’éclat célinien de l’écriture ne posent aucun problème de lecture. Publié en 1979, Le Cul de Judas, dont le titre évoque en portugais un trou pourri, ou l’opprobre frappant le traître ressaisit, sous la forme de la confession à laquelle un homme se livre une nuit durant dans un bar, en même temps qu’il séduit son interlocutrice, le voyage au cœur des ténèbres qu’a représenté, pour le jeune officier-médecin-écrivain, la guerre en Angola à laquelle il a participé vingt-sept mois durant, de 1971 à 1973. Bien plus qu’un témoignage «sur» la guerre coloniale, Le Cul de Judas se déploie comme une superbe incantation, véhémente et lyrique à la fois, où le rescapé de la sale guerre exorcise le cauchemar de toute une génération.

Issu de la bourgeoisie cultivée du quartier de Benfica qu’il a maintes fois évoqué dans ses livres, petit-fils d’un Brésilien marié à une Suisse allemande, élevé dans un milieu de médecins et lui-même psychiatre (Conhecimento do Inferno, publié en 1983 mais non traduit, raconte sa plongée dans l’univers des malades mentaux), Antunes s’est colleté, dans ses premiers livres, avec les grands thèmes de l’histoire portugaise récente. Les séquelles de la guerre coloniale sont ressaisies dans le grand débat de Fado Alexandrino (1983), où quatre anciens de l’Afrique se retrouvent lors d’un banquet de bataillon pour une confrontation révélatrice sur fond de révolution en cours d’accomplissement. D’une tout autre tonalité, plus onirique et baroque, mais non moins mordante, Le Retour des Caravelles (1988) brosse un tableau démythifiant des conquêtes du Cinquième Empire et de la décolonisation.

Il y a de la vision à la García Márquez dans cette évocation grinçante du retour des conquérants où les figures mythiques de l’histoire portugaise des XVe et XVIe siècles croisent les dépossédés récents de la décolonisation, où caravelles et cuirassés modernes mouillent dans les mêmes eaux, où jusqu’au langage du chroniqueur, revisitant à sa façon le premier des dix chants épiques des Lusiades de Camoës, multiplie les anachronismes et les allusions ironiques. Plus qu’un García Márquez, cependant, Antunes vise la vérité humaine et non la seule critique idéologique ou politique, portant l’accent sur le désarroi des individus emportés comme fétus dans le maëlstrom de l’Histoire.

Dans cette perspective, c’est avec Explication des Oiseaux, nous semble-t-il, datant de 1981, que la forme novatrice des romans d’Antunes a trouvé sa première cristallisation. Au fil de quatre journées à la continuité rompue par la mort annoncée du narrateur, le lecteur participe littéralement à la lente et inexorable noyade d’un brave prof d’Histoire empêtré dans ses déboires conjugaux successifs. Au fil d’un récit baigné de lancinante mélancolie, l’on assiste alors, simultanément, à la phase finale de la vie d’un couple mal assorti (le fils de bourgeois rêveur et l’intellectuelle communiste agressive, pour simplifier), aux séances de tribunal oniriques durant lesquels le protagoniste s’imagine jugé tantôt par les siens et tantôt par les camarades prolétaires de sa femme, ou encore à de multiples remémorations de toutes les périodes d’une vie foisonnant de personnages malmenés par l’existence.

«Toutes ces angoisses devant la cruauté de la vie ne peuvent laisser le lecteur indifférent», écrivait à ce propos la traductrice et préfacière du Retour des Caravelles, Michelle Giudicelli, «car, à travers ces cas particuliers, et indépendamment de la personnalité de chacun, Antonio Lobo Antunes met à nu l’humanité dans son ensemble. Pour ce faire, il s’aide de tous les moyens que le langage met à sa disposition et qu’il utilise pour créer cette écriture baroque qui lui est si particulière. Afin de rendre le récit plus présent, plus sensible, il n’hésite pas à bouleverser la structure habituelle des phrases, parfois interminables, à y faire alterner le style indirect et le style direct, à passer brusquement d’une narration à la troisième personne à une narration à la première personne, où le héros de l’histoire que l’on est en train de conter réagit devant nous aux événements qu’il vit en un discours intérieur dans lequel il dévoile tout ce qu’il ressent, les souvenirs qui le hantent, les images qui l’obsèdent.»

Cette narration labyrinthique, qu’on pourrait dire également «organique», ce concert de voix aux développements proprement symphoniques, nous les retrouvons plus amplement maîtrisés dans le Traité des Passions de l’Ame (1990), ou plus encore dans L’Ordre naturel des Choses (1992) dont la forme est explicitement calquée sur celle de la Cinquième Symphonie de Gustav Mahler. Par ailleurs, la technique du romancier ne laisse de faire penser à tout moment, aussi, aux procédés de montage, d’emboîtements ou de flash back du cinéma. Mais rien, pour autant, de mécanique dans la progression de ces romans qui paraissent au contraire couler comme de lents fleuves moirés, charriant une multitude d’images singulières qui s’incorporent naturellement à la substance du texte. Voici «l’odeur d’alcool, de peur et d’espoir propre aux hôpitaux» qui avance et recule dans les couloirs «semblable à celle d’une mer endormie». D’une vieille mourante Antunes parle du «sommeil d’écureuil», le bruissement d’un envol d’oiseaux lui évoque «les petites feuilles min-ces, innombrables, d’un dictionnaire», un poisseux brouillard marin enveloppe la ville «dans un linceul de larmes immobiles» tandis qu’une livide mouette sur l’eau lisse est «couleur de paupière retournée». Ou bien il parle du «feu lent et amer» dans lequel les couples en désaccord se consument, et l’on pourrait multiplier ces notations qui, jamais, au demeurant, ne font trop recherché. D’ailleurs les ressources imagières de l’écrivain ne se bornent pas à de telles «formules» mais tendent de plus en plus à tout rendre plastique, comme si telle esthétique du «tout dire» devait inscrire dans l’écriture le grand projet du jeune auteur, formulé dans Le Cul de Judas, de déchiffrer «le secret de la vie et des gens» et de résoudre «la quadrature du cercle des émotions».

D’un livre à l’autre, et notamment après La Farce des Damnés (1985) la propension satirique et grinçante de l’écrivain tend à s’adoucir au bénéfice d’une empathie de plus en plus proche de la compassion. Or cet aspect tché-khovien des romans d’Antunes, qui nous attache particulièrement à certains personnages désarmés, ne dilue jamais le tableau clinique des observations du romancier, à la fois moraliste et poète.

Dans L’Ordre naturel des Choses, dont le titre évoque une expression qui l’exaspérait en son enfance (sa mère lui faisant valoir que la mort est, précisément, «dans l’ordre naturel des choses»), Antunes met en scène une série de personnages qui incarnent tous un certain état de déréliction, comme il en va des protagonistes de La Mort de Carlos Gardel. Il y a là un vieil homme amoureux d’une jeune fille diabétique, laquelle lui offre son lit en échange du paiement de son loyer. Sous le même toit vivent la tante de la jeune fille, en train de mourir du cancer, et son père qui a travaillé dans les mines du Mozambique. A ceux-là s’ajoutent un ancien agent de la police politique de Salazar reconverti dans l’hypnotisme, un officier libéral torturé pour complot contre le dictateur (il parle d’outre-tombe) et son frère toujours vivant, rejeté par son père et ruminant le ratage de sa vie marqué dès son enfance… et tels personnages d’en susciter d’autres comme une frise d’un seul tenant se prolongeant dans le cœur et l’âme de chaque lecteur.

Telle est, aussi bien, l’étrange et profonde qualité d’absorption et de diffusion sensible de l’œuvre d’Antonio Lobo Antunes, frère à la fois de Marcel Proust et du Simenon de la quête de «l’homme nu», qu’elle nous trans-met comme un trésor de bonté et de beauté à l’instant même de nous rappeler les cruautés de la vie, et que sa descente au cœur des ténèbres est à la fois appel de lumière.

Ce que m’a dit Lobo Antunes ce jour-là…

Du travail

«Le plus important est le travail. Je travaille très lentement, à la main, dix à douze heures par jour, tous les jours, et je ne vois pas pour moi d’autre solution. Je me souviens toujours de ce que Bach disait: «Si vous travaillez autant que moi, vous parviendrez au même résultat.» Ce n’est pas tant une question de modestie que d’humilité. Je suis un auteur très commode pour les éditeurs, car je ne revois jamais les épreuves, ni ne relis mon livre. Tout mon travail se fait en amont: je fais une première version, puis une deuxième, puis une troisième, puis je fais dactylographier le manuscrit que je corrige une dernière fois et basta!»

De la lecture

«Nous avons eu la chance, avec mes six frères, d’entendre mon père nous lire à haute voix, tous les samedis soir, les auteurs français, anglais, ou russes qu’il aimait. Il n’émettait jamais de jugement, nous invitant plutôt à écouter et à nous former notre propre opinion. J’ai beaucoup de pitié pour les gens qui ne lisent pas, car la lecture est pour moi un plaisir presque sensuel, comme la musique et la peinture. De surcroît, la lecture des grands vous rend plus humble. Avec Le Traité des passions de l’âme, j’ai pensé que j’avais découvert un moyen de faire avancer l’action par le dialogue qui innovait. Et puis, un jour, je me suis mis à relire Jane Austen – et tout était là ! Sabato me disait qu’il ne fallait pas lire beaucoup mais souvent le même livre. Il y a ainsi trois livres de Faulkner que je lis et relis: c’est Le Bruit et la fureur, Go Down Moses et Tandis que j’agonise. Quand les romans sont très bons, ils ont une qualité magique. Et Faulkner a sur moi un effet catalyseur: il me donne envie d’écrire.»

Du roman

«En tant que lecteur, j’aime les gros livres. J’ai besoin de m’attacher aux personnages. Et puis un roman c’est très curieux, parce qu’on ne peut pas avoir un orgasme pendant quatre cents pages, il a ses propres lois, qui rejettent tout ce qui ne lui appartient pas. J’ai en outre appris, en travaillant, que la première version contient toutes les solutions techniques à développer ensuite.»

De la composition

«J’ai d’abord une idée vague. C’est très étrange. Ce sont de petites bribes, des trucs informes qui lentement cristallisent et se combinent. Puis une idée plus précise des personnages et de l’intrigue se forme, et c’est parti. Le même problème se pose avec la fin des livres: je me souviens toujours de la formule de Freud qui disait qu’une analyse est terminée quand l’analyste et le patient sont satisfaits du résultat. C’est la même chose quand l’écrivain et le livre sont eux aussi satisfaits…»

Des influences

«Dans chaque pays on me trouve d’autres oncles et cousins. En Suède par exemple, on m’a rapproché de Claude Simon, que je connais mal. En France, c’est à Céline qu’on m’a comparé. Si je devais me choisir des parents, je dirais: Gogol, ou Faulkner. Par certains côtés, Zola a beaucoup compté pour moi. J’aime, en outre, beaucoup Simenon et Graham Greene, quoique je n’aurais pas aimé écrire leurs livres. La capacité évocatrice de Simenon est fantastique, qui arrive à créer une atmosphère en trois mots. Il a des qualités de concision que je n’ai pas du tout.»

De la langue

«La langue française est très difficile, beaucoup plus que le portugais, langue plus ductile et plastique, enrichie par beaucoup de mots arabes, nègres, juifs, dont vous pouvez bousculer la syntaxe et le lexique. Même la conception du temps en est changée. Il n’y a pas pour les Portugais, comme dans le reste de l’Europe, une séparation nette entre présent, passé et futur, mais une sorte d’immense présent élastique. Le problème du temps est un problème majeur du roman. Je me suis demandé pendant de longues années comment je pourrais le résoudre. J’ai utilisé certaines techniques de la psychanalyse, où les champs se mélangent. D’autre part j’ai utilisé les personnages comme miroirs, pour se refléter les uns les autres. C’est comme ça que je pensais pouvoir refléter l’extrême complexité des hommes et des femmes, et le caractère souvent paradoxal de leurs émotions et de leurs sentiments.»

De son prochain livre

«C’est le début d’un nouveau cycle. Cela s’intitule Manuel des Inquisiteurs. J’en ai emprunté le titre à un livre français du XIVe siècle.»