Le sourire de Stefan Zweig

À propos du Monde d’hier et de demain,

par Christophe Calame

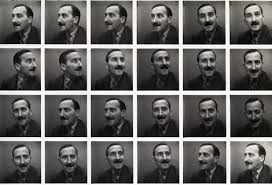

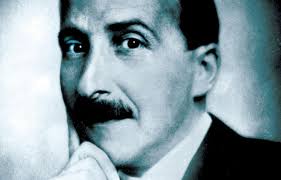

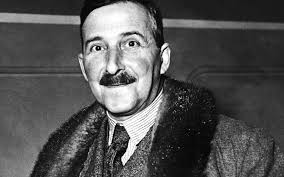

Sur toute ses photos, Stefan Zweig sourit. En 1901, sous son pince-nez d’étudiant et sa première moustache indécise, il sourit. En 1927, sous ses grands yeux sombres et sa moustache noire bien affermie, auteur comblé par le succès, il sourit. A travers la fumée d’un cigare à la robe très sombre, conférencier en tournée signant ses livres, il sourit. Avec Maxime Gorki à Sorrente en 1930, il sourit (la tête est un peu penchée cependant. Révélations sur le stalinisme commençant ?). Au Festival de Salzbourg avec Arturo Toscanini et Bruno Walter, il sourit. En 1935, moustache noire sous un chapeau d’été blanc, à la fenêtre d’un wagon qui est peut-être celui de l’ exil définitif, il sourit encore. En costume léger et chaussures bicolores pour franchir la «ligne» sur le pont du paquebot Alcantara qui l’emmène à Rio de Janeiro pour la première fois, il sourit.

Sur la dernière photographie où l’ inquiétude tout autant que la rhétorique photographique des années 40 se sont donné le mot pour creuser son front et altérer son regard, il sourit toujours. Le 22 février 1942, Stefan Zweig et sa jeune femme se suicident dans leur maison de Petrópolis, le faubourg allemand de Rio.

Comme c’est aussi le cas pour le Wendepunkt de Klaus Mann (trad. fr. Le Tournant, Solin), l’autobiographie de Stefan Zweig est également son testament. Composée d’ un seul jet, sans archives, sans documentation et sans notes prépa- ratoires, elle a aussi la valeur d’un bilan. Jusque dans le choix du titre, ce Monde d’hier est un aveu autant qu’un adieu. Privé par les nazis de ses lecteurs germanophones et de son petit monde autrichien, de sa maison, de son passeport, de ses collections de manuscrits précieux, Zweig n’a plus de présent. Le témoignage autobiographique est comme déjà posthume.

Le monde d’hier présente l’enfance sinistre de l’auteur dans une famille bourgeoise sévère, le lycée atroce dans une société où seule la vieillesse est valorisée, à l’ image de la Cour présidée par le vieil empereur solitaire («Un homme “posé” évitait avec soin, comme inconvenants, les gestes et la pétulance de la jeunesse»). Personne n’avait l’idée qu’un jeune homme puisse écrire, publier librement, s’affirmer en dehors des lieux consacrés et des reconnaissances nécessaires. Pas de passéisme chez Zweig: l’hypocrisie du discours, le vêtement informe et surdécoré, la peur du corps, la prostitution omniprésente, l’ esprit de caste, tout ce qui caractérise la fin du siècle est analysée sans la moindre complaisance. En revanche, il célèbre l’importance et la qualité du théâtre, de l’opéra, de la musique, dans cette même société où rien n’osait se dire.

Que n’a-t-on entendu sur Vienne et la culture viennoise ? Des vaticinations d’Hermann Broch sur le «vide des valeurs», on a tiré l’expression fâcheuse de joyeuse apocalypse, reprise avec complaisance par les mornes études des puritains universitaires américains (au bord du marxisme avec trente ans de retard). Les spécialistes parisiens qui se sont fait une spécialité de l’évocation de Vienne confondent l’ assassinat d’ une culture avec leur propre déliquescence. Avec Paris, Vienne avait passionnément voulu rivaliser. Pour cela, elle a eu la ressource d’ inventer les choses les plus contradictoires, la psychanalyse et le positivisme logique, le roman dissertatif et l’aphorisme poétique, l’État multinational en Europe centrale et le marxisme bourgeois (l’austro-marxisme, seul marxisme humain, profondément anti-bolchévique). La peinture viennoise a célébré – sans une seconde de dadaïsme facile – la fidélité du sujet à son désir, et la littérature viennoise – sans une seule faiblesse formaliste – la dissolution schizophrénique du moi. L’épreuve de vérité étant arrivée avec le traité de Versailles, on a vu la petite Autriche nouvelle assumer bien mieux l’ héritage culturel de la monarchie que les nouvelles nations taillées dans les dépouilles de l’empire.

Pour Stefan Zweig, la libération des tabous, l’émancipation des corps, l’expérience des plaisirs, le goût des découvertes psychologiques n’ ont pas attendu la guerre pour se produire. C’ est même le début de notre siècle qui, autant que les années 20 selon Zweig, représente ce précieux monde d’hier qu’il veut défendre contre la régression et la barbarie nazie. Dès lors, c’est bien plutôt un monde de demain que représente cette éclaircie de l’ Histoire où les écoliers se passionnaient pour les jeunes poètes, où les bourgeois allaient au théâtre pour apprendre les bonnes manières, où les sexes ont supporté de se baigner ensemble, où les nominations des musiciens comptaient plus que les élections des politiciens, où les livres se lisaient et les écrivains collectionnaient, avec leurs profits, les manuscrits précieux de leurs prédécesseurs. Vous avez dit apocalypse, vraiment ?

Dans ses Heures étoilées de l’humanité, ce n’ est pas l’histoire de l’ expédition d’Amundsen à la conquête du Pôle Sud que Stefan Zweig a choisi de raconter, mais bien l’autre, celle qui a échoué en arrivant au but un mois après le Norvégien, celle du capitaine anglais Scott qui mourut dans les glaces avec ses compagnons. Le Norvégien vainqueur n’ a pas manqué de raconter son expédition, mais aucun de ses récits n’a la valeur des dernières lignes du journal de Scott s’adressant à la nation anglaise: «…notre fin prouve que l’ esprit du courage et la force d’ endurer n’ ont pas encore dis- parus de notre race». Pour Stefan Zweig, c’ est la mission manquée – à l’heure solitaire de la mort – qui est une leçon de courage pour l’humanité, un véritable exemple.

Et lui-même, par sa mort volontaire à l’heure la plus incertaine d’une guerre terrible qui ne le menaçait pas, mais semblait le nier à travers son œuvre interdite et ses valeurs bafouées, nous confie en guise de leçon de grandeur la figure de l’ écrivain assassiné par un hiver de l’Histoire.