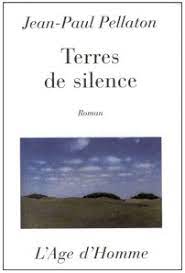

La mémoire dans le placard

La pittoresque Espagne peut en cacher une autre. Et la Suisse bien sous tous rapports est une fois de plus en cause. Jean-Paul Pellaton ne «dénonce» pas pour autant…

par Pascal Ferret

Il n’était pas rare, dans les années de l’après-guerre, de voir des gens de gauche refuser de passer leurs vacances en Espagne sous prétexte qu’un dictateur fasciste y régnait. Nous nous rappelons, plus précisément, qu’un professeur du gymnase de la Cité, à Lausanne, l’écrivain engagé Jeanlouis Cornuz, soutenait ouvertement cette position devant ses élèves. L’époque était pourtant à la première vague touristique, et nombreux sont les Helvètes qui auront choisi l’Espagne ou l’Italie pour y séjourner sans l’ombre d’un scrupule.

Or c’est avec la même «innocence» que s’y est plus ou moins établi le jeune Biennois Matthieu, aquarelliste à ses heures et croquant un paysage de la Costa Dorada au moment où l’aborde un compatriote d’âge plus mûr, Sylvain Barraud de son nom et sculpteur de son état, développant un négoce assez juteux d’objets d’art et partageant la vie d’une galeriste française. Insoucieux de politique, Mathieu Ver- nier ne voit de Barraud que l’histrion accueillant et l’artiste exigeant, «nonchalamment actif», en compagnie duquel, un soir, il rencontre une danseuse de caractère qui va lui faire découvrir une autre réalité.

Amparo, de fait, est étroitement liée aux réseaux anarchistes catalans, ce qui lui vaut à un moment donné d’être sauvagement agressée, avant qu’elle ne quitte son jeune amant tout bouleversé; et de même Sylvain Barraud va-t-il disparaître de sa vie pendant de longues années, attiré aux Etats-Unis par des conditions favorables au déploiement de sa carrière artistique.

Dévoilement progressif

Lorsque commence le roman de Jean-Paul Pellaton, des années se sont écoulées depuis cette période de Castelldefels où s’est nouée l’amitié de Mathieu et de Sylvain. Un vernissage de celui-ci, qui se fait appeler Bard depuis son retour d’Amérique, est l’occasion pour Mathieu de revoir le sculpteur et de raviver leur relation, mais tout se passe comme si Barraud tenait à préserver sa nouvelle vie d’artiste confirmé et mondainement prisé et, peut-être, à couper avec son passé. Diverses circonstances, que le lecteur découvrira, amènent cependant Mathieu à s’interroger sur la trajectoire personnelle de Sylvain Barraud, et notamment sur ses accointances de jeune homme avec les milieux de l’extrême droite vaudoise.

Au fil de son enquête, en effeuillant les journaux de l’époque (du Pilori d’Oltramare à L’Ordre national neuchâtelois ou à L’Action nationale dans laquelle le jeune Barraud a signé des papiers de critique d’art), Mathieu découvre divers aspects et épisodes survenus dans la nébuleuse fasciste de Suisse romande.

A côté d’événements aujourd’hui connus de tous, tel le sinistre crime de Payerne, en 1942, où des jeunes gens endoctrinés lynchèrent un marchand de bétail juif, il tombe ainsi sur le compte-rendu du procès d’un commandant de compagnie de l’armée suisse engagé dans la Waffen-SS et condamné à son retour en Suisse, en octobre 1945, à deux ans d’emprisonnement. Dans la foulée, il découvre que Sylvain Barraud lui-même a été traduit en justice pour avoir trempé dans une obscure affaire d’espionnage au profit de l’Allemagne. Tous mouillés Comme bien l’on pense, Mathieu Vernier va demander des explications à son ami, songeant que celui-ci n’a peut-être pas été étranger à l’attentat visant sa maîtresse anarchiste. Or loin de jouer les innocents, le sculpteur reconnaît sa fascination de jeune homme pour l’ordre fasciste, rempart présumé contre le bolchevisme. De la même façon, il justifie l’attentat visant la danseuse par le fait que les Espagnols «en veulent à ceux qui s’obstinent à perpétuer le combat». Et de révéler alors l’identité de l’agresseur, en la personne d’un ami commun, ancien officier de Franco devenu promoteur immobilier, avec lequel Mathieu réalise depuis des années de bonnes affaires…

Du coup, l’«innocent» Mathieu va s’empresser de demander de nouvelles explications à son collègue espagnol, qui le confronte à «une Espagne de sang, de cris et de fracas» où Amparo elle- même, à peine adolescente, a peut-être trempé dans un crime? Ce qui est sûr, c’est que Mathieu Vernier, dépassé par l’énormité de la tragédie, décide finalement de «laisser à son silence cette terre maintenant apaisée. Silence bienheureux, silence respectable dans lequel viennent s’engloutir les turpitudes et les cruautés des hommes, le temps qu’il faut pour oublier.»

Du moins, ce silence, Jean-Paul Pellaton a-t-il choisi pour sa part de le revisiter, sans juger les uns ni les autres, en romancier du parti de Tchékhov ou de Simenon, s’attachant à montrer les hommes tels qu’ils sont et se gardant de «dénoncer» à la trop confortable manière des idéologues bien assis aujourd’hui au tribunal de la vertu historique. □

Jean-Paul Pellaton

Naissance: à Porrentruy, en 1920. Carrière parallèle dans l’enseignement, à Delémont et à Berne, et la littérature. Œuvre: il excelle dans de multiples genres, et particulièrement dans la nouvelle. Ses meilleurs recueils s’intitulent Les prisons et leurs clés (L’Age d’Homme, 1973; Quelques oiseaux étourdis (L’Age d’Homme, 1981, Prix de la Bibliothèque pour tous), et Poissons d’or (L’Age d’Homme, 1984, Prix Schiller et Prix littéraire du canton du Jura). Egalement romancier, il a notamment signé Ces miroirs jumeaux (Poche suisse, 1991) et Le Mège (L’Age d’homme, 1992, Prix Schiller). Poète, il a publié Coplas (L’Age d’Homme, 1979) et D’ici-bas (Empreintes, 1998). L’écrivain est décédé en avril 2010.