Faces. Autour d’un portrait de Raymond Depardon

Texte inédit de Louis Imbert

Je forme depuis juillet 2006, l’été de la dernière guerre menée par Israël au Liban, une collection d’images de presse: ce sont essentiellement des visages. Je passe de l’un à l’autre par capillarité, je bats les buissons, je sais qu’ensemble ils travaillent. Je reviens régulièrement sur mes classeurs pour y cerner quel-que chose qui muettement me regarde. Il n’est pas facile de se décharger d’un regard.

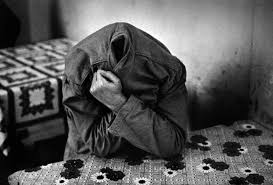

Voyez ce fou du Piémont, de Turin. Il est assis à table, sur la toile cirée imprimée de larges trèfles et pâque-rettes il fait peser ses cou-des: dans cet appui une distance s’installe, premier rapport entre lui et moi qui le regarde de face, depuis un coin opposé de la table, depuis l’autre bord de la nappe de plastique trouée encore de plus petites fleurs, der-rière Raymond Depardon qui est le photographe. Des deux poings l’homme ferme sa veste, il la serre. Il a caché sa tête entière à la place des omoplates, il tire sur les coutures aux épaules, au col.

Derrière lui il y a une autre table, une autre toile cirée, elle est dans le flou, nous sommes probablement au réfectoire.Tête dans la veste le tissu fait une bosse, c’est son crâne et c’est comique: il est là, on peut demander à un enfant s’il le devine. On a longtemps cru, avec le psy-chologue suisse Jean Piaget, qu’il manquait aux plus jeunes enfants un sens de la permanence des objets: cachez la tête du monsieur sous sa veste ou le stylo sous le tapis et le monsieur n’a pas de tête, le stylo n’existe plus. En laboratoire avec films, jouets, boîtes à double fond, pièces rondes et carrées, armoires à vitres, une autre psychologue, Elisabeth Spelke, a démontré le contraire: nous naissons avec quelques structures de base en tête qui organisent notre perception, avec un sens justement de la matière. Les objets ne dis-paraissent pas, la balle qui roule continuera de rouler à moins qu’un obstacle ne l’en empêche. De même les nombres, comme les couleurs nous les appréhendons instinctivement avec justesse, selon elle, au moins les premiers mois de notre existence, avant de nous efforcer à faire passer ces notions dans la partie consciente de nos crânes.À Turin, donc, le fou nous regarde depuis le fond de sa veste. La photo est célèbre: il y a le trou noir du col avec rien dedans, il y a plus d’expression dans ce visage-là que dans l’essentiel de ma collection.

Je dis: c’est un fou, mais je n’en suis pas sûr. Depardon a photographié, il a filmé en Italie, à Venise un hôpital psychiatrique. Il a travaillé sur les hôpitaux italiens à Naples et à Turin. Ces images se sont greffées au souvenir d’une visite faite avec mon père dans cette ville, où une partie de notre famille avait été surprise par la Seconde Guerre mondiale et forcée de passer six ans – une après-midi par temps couvert et l’air poisseux, je m’en souviens, collait aux bras, aux jambes.

Quoi qu’il en soit, il y a du drame dans ce jeu de la veste raidie, qui presque seule se tient à table, dans ce poing gauche qui en émerge et la serre, dans les plis de l’aisselle. Hommes-vêtements, hommes-enveloppes: c’est très concret tout ça, ce ne sont pas seulement des images.

C’est sur la pelouse d’un parc à Tanger un dormeur qui attend de passer en Europe, son visage est recouvert d’une manche de blouson, d’un carré de tissu blanc contre le soleil tôt le matin, il a enroulé son corps, chevilles et poignets dans le tissu pour ne pas se réveiller humide. Creusez deux trous dans un mur noirci, qui rendent un peu de lumière et déjà c’est un visage qui vous regarde. Un seul trou fait aussi bien l’affaire: l’impor-tant est qu’il y ait un point d’accès et que cela vous ob-serve.

Face à une photographie, les yeux de celui dont on tire le portrait, parfois sa bouche, pourquoi pas une oreille (celle d’un futur fusillé à Vienne, en France, en octobre 19, un éclat de chair disproportionné et le trou qu’il laisse voir dans son crâne), ces points noirs sont nos vagues accès à cela qui se tient en face de nous, pour que nous y sentions si-non un semblable, du moins le signe d’une vie intérieure.

Avançons encore un peu: nous sommes dans la neige. C’est une série d’Alex Majoli, réalisée en 200.

L’agence Magnum faisait le tour des nouveaux entrants dans l’Europe unie, il choisit la Lettonie – en anglais Latvia et le temps qu’il me faut pour situer ce son-là sur la carte. J’imagine qu’il n’avait pas idée de ce qu’il y trouverait, sauf peut-être la mer. Ce sont des images de route. C’est le ballast d’une voie ferrée, de traverse sur la photographie et pas un brin de ciel, sale, le flou qui fait vibrer ça comme neige à la télévision, avec sur le remblai des plaques d’her-be noire. C’est un chien le long d’un autre rail, noir, du type passé par-delà les races qui de croisement en croisement atteint ce même format oblong, ventre creux et pattes longues, jaune si l’image est en couleur. Ce sont des lignes empilées de pneus comme des grumes couvertes de neige.Puis entre deux pans de neige, il y a ces gueules. Ces faces de jeunes hom-mes, à peine des hommes, fixes et sorties de l’ombre à peine, l’écran des faces, les balles devinées des crânes, l’un heurté, frappé, pas fier mais présent.

Pourquoi cet ensemble: portraits et neige cisaillée de paysages vaguement urbains, de silhouettes emmitouflées dont pas une n’a de visage ou presque?

Il y a qu’il me regarde, cet ensemble. Il y a qu’il me dissout, que je perds énormément à parcourir ces photographies, comme en toute face je crois fermement que l’on s’absout, que l’on dispa-raît, que l’on s’évase.

Le jeune homme à tête battue: sa paupière droite supérieure, la plus proche de nous a triplé de surface ou plus ou moins. Son ombre pèse sur l’inférieure, dont on distingue un léger bourrelet, qui tire sur une couleur indistincte mais sombre. Dans un creux d’ombre à l’instant je distingue une lueur – la pupille gauche. Sous ses narines encore sales, de la part de peau qui fait saillie sur la lèvre supérieure, deux traînées de sang parallèles filent vers l’oreille droite, longue, qui poursuit l’arête de la mâ-choire longue. Une frange de cheveux plate, sage, inégale-ment coupée par une main non-professionnelle ferme tout cela par le haut.

Et à côté de lui, encore, je me répète mais il y a essentiellement cela et certains mots ne ferment pas l’image en redondance: il y a la neige. Il y a quelque chose qui rôde ici, c’est une instance d’effacement qui du doigt négligemment, d’évidence nous désigne.

L.I.