Retour au livre total. Premières notes.

De L’Enfer et du chemin. (1)

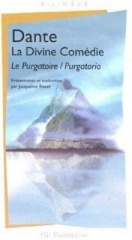

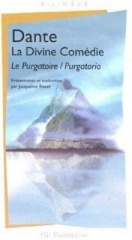

Je reprends ici et maitenant, une fois de plus, la lecture suivie et le commentaire de La Divine comédie de Dante, initialement fondée sur le coffret contenant les trois volumes de la traduction de Jacqueline Risset en édition bilingue – la plus recommandable il m’a semblé, pour notre langue, même si de nouvelles traductions de L’Enfer ont paru ces dernières années, sous les plumes de Danièle Robert (2016) et de Michel Orcel (2019) alors que René de Ceccaty publiait (en 2017) une nouvelle version de l’intégrale Commedia en octosyllabes…

J’y reviens également, mais avec un regard plus sceptique, dans la foulée de Philippe Sollers en son dialogue avec Benoît Chantre, intéressant quand Sollers oublie de tout ramener à lui ; et, aussi, dans un tout autre climat d’humble ferveur, en compagnie du bon François Mégroz, qui nous y a introduit vers 1966-67 au Gymnase de la Cité de Lausanne et dont la traduction très littérale, et le commentaire benoît, sans nulle prétention littéraire, sont pourtant appréciables et souvent éclairants.

C’est notre cher prof, d’ailleurs, qui nous a parlé le premier, à propos de La Divine Comédie, d’un « livre total », comme il n’y en a que quelques-uns dans l’histoire de la littérature.

Or ce qui m’intéresse plus précisément, à présent, c’est que ce livre-somme soit, comme le note Jacqueline Risset, encore «en avant» de nous. Du dehors, et notamment à travers la perception qu’il nous en reste du XIXe siècle, l’œuvre peut sembler anachronique et relevant en somme du musée. Du dedans, en revanche, et dès qu’on y pénètre, dès qu’on se plonge dans ce fleuve verbal, dès qu’on est pris dans le mouvement irrépressible des vers, un nouveau présent s’instaure bonnement, que la traductrice a raison de comparer avec le présent en marche du Temps retrouvé de Proust.

C’est en outre la base, pour moi, d’une nouvelle réflexion sur la vision panoptique. Tout part de l’enfer mais tout porte à en sortir, dès le début.

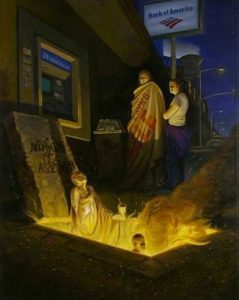

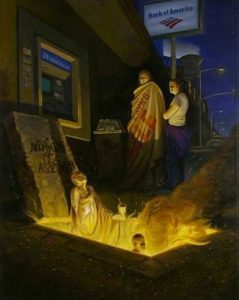

Dès le début on sait d’ailleurs que Dante en est sorti. Dès le début l’œuvre est donnée pour travail de mémoire. D’emblée on sait que l’Aventure, contenant la matière d’une vie entière, a duré peu de temps. Plus précisément : un rêve de trois jours, entre le jeudi saint et Pâques 1300. Ainsi tout le poème apparaît-il comme un fantastique compactage. Or, on pourrait dire que ce condensé est à la fois celui du Moyen Âge et de notre temps, et que le chemin de l’Enfer passe par Auschwitz. Question d’Organisation.

« La grande réserve du mal dans l’univers : L’Enfer de Dante joue dans notre culture un rôle de référence absolue, et curieusement ambiguë », note encore Jacqueline Risset. Au titre de l’ambiguïté, ou plus précisément de l’équivoque à son plus bas niveau, on peut citer évidemment le jeu vidéo lancé sur le marché où L’Enfer est prétexte au déchaînement de toutes les violences. Mais il va de soi que cette réduction n’est qu’une récupération débile de la dramaturgie superficielle de l’ouvrage, excluant sa compréhension par sa conclusion pavlovienne que ce sont les violents qui l’emportent – pure négation du Chemin.

« Nel mezzo del cammin di nostra vita », lisons-nous au premier vers du premier chant, et le quatrième vers du deuxième chant dira : «Je m’apprêtais à soutenir la guerre du long parcours et de la compassion »…

Et tout est là: le chemin, le parcours, et c’est un travail de chaque jour, et quelle lecture engageante aussi. Andiamo…

L’Enfer au fond de soi (2)

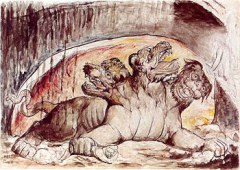

Enfer, Chant I. Les trois bêtes. Apparition de Virgile.

On ne sortira pas de son enfer sans le traverser de part en part ni sans l’exprimer à sa façon. C’est le sens et l’enjeu de la Commedia : dire ce chemin et passer outre.

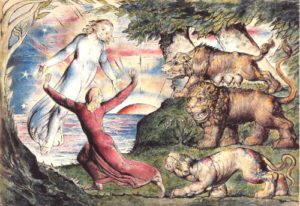

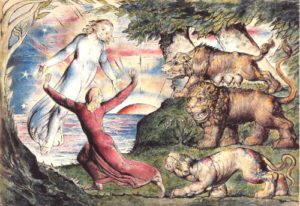

Or, ce chemin nous convoque à l’instant même, mais pas tout seul : ce serait trop. Parce que même seul on a ce cloaque en soi grouillant de toutes les créatures mauvaises, à commencer par la triple Bête.

Et voici précisément paraître, au début de la montée, la « lonza leggera e presta molto », cette espèce de gracieuse panthère « légère et très agile » qui symbolise l’immanence sensuelle autant que la luxure et plus encore. Puis c’est un lion qui fait rage de sa « tête haute », symbole lui d’orgueil, emblème d’hybris et d’amor sui. Et enfin c’est la louve insidieuse, la « lupa » dite aussi «bestia sanza pace », chargée de la foultitude de nos envies et qui porte en elle toutes les virtualités de conflit personnel et collectif, qu’un René Girard pourrait dire l’incarnation du mimétisme, et que Dante commet finalement à l’agitation des traîtres, les pires pécheurs selon lui, voués aux flammes glacées du plus bas enfer.

Tout cela qui fait beaucoup pour un seul bipède, mais voilà qu’au moment de ressentir autant de terreur que d’accablement, le poète perçoit une présence, une « figure » traduit Jacqueline Risset, une espèce d’ombre d’homme («od ombra o d’omo certo ») s’identifiant de la voix comme poète lui aussi « qui chanta le juste fils d’Anchise », à savoir Enée, et se trouve donc illico reconnu par Dante comme son « maître » et même son « auteur », en la personne de Virgile, le seul où, dit-il, il a puisé son « bello stilo ».

Et Dante, pour expliquer son mouvement de panique et de retrait, d’évoquer la dernière bête aperçue dont « jamais son envie ne s’apaise », au point que sa faim se creuse à mesure qu’elle se repaît – splendide image de l’inassouvissement, de celles qui font la saisissante et perpétuelle actualité de la Comédie ; et Virgile de lui dire alors qu’il lui faudra emprunter un autre chemin sur lequel il le guidera jusqu’à un certain lieu, par delà ces eaux sombres et les cercles du grand entonnoir, où « une âme » plus digne que lui, première allusion à Béatrice, le conduira plus haut et plus loin – et la vaillante paire de se mettre en marche de concert…

Nous sommes alors dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 avril 1300 et Dante Alighieri a 35 ans, l’âge auquel j’ai compris, à la naissance de notre premier enfant, que nous étions mortels…

Rouages de l’Amour (3)

Enfer, Chant II. De l’intercession. Trois Dames à la rescousse. Désarroi de Dante. Virgile le secoue.

Rien ne se fera sans intercession. Il n’en va pas que d’une filiation poétique mais de tout un engrenage créateur dont l’Amour est le moteur et le mobile central – et par Amour on verra qu’il s’agit d’autre chose que de ce que l’affreux Céline appelle « l’infini à portée des caniches ».

Or, je ne cite pas Céline au petit bonheur, dont le style n’est pas tout à fait étranger au « bello stilo » qu’invoque Dante, affaire de musique et de rythme et de plastique et de tonne verbale dans le vortex infernal du siècle. Mais on a trois fois trente-trois chants pour préciser cette notion d’Amour, en deça et au-delà de la vision catholique thomiste évidemment centrale dans la Comédie.

Pas de trek infernal possible, on l’a vu, sans guide, mais ce guide n’est là que par intercession et saintes suppliques féminines. Virgile lui-même explique alors comment, en son séjour des Limbes où reposent les âmes non baptisées, enfants petits ou non chrétiens, Béatrice est venue le prier d’aider son «ami vrai» , en précisant qu’«Amour m’envoie, qui me fait parler. » Et comme Virgile s’étonne un peu qu’elle ne vienne elle-même en aide à son protégé, Béatrice lui confie alors par quelles voies supérieures elle a été mandée après que «noble Dame», qu’on suppose Marie, a alerté Lucie, martyre et sainte, «ennemie de toute cruauté» et que Dante vénérait particulièrement.

Ainsi donc se meut le rouage de l’intercession que la poésie huile pour ainsi dire – l’intercession elle-même relevant d’un mouvement qui va de bas en haut et retombe de haut en bas par le truchement du super-rouage de l’Amour.

Or, on comprend que tout ce branlebas céleste et limbaire en impose terriblement à Dante, au fil des explications que lui en donne Virgile, tant que son hésitation pusillanime fait se récrier son guide d’impatience : «Allons : qu’as-tu, pourquoi, pourquoi t’attardes-tu, pourquoi accueilles-tu lâcheté dans ton cœur, pourquoi es-tu sans courage et sans tranquillité », ce qui se dit en vers très allants : « Dunque : che è, perché , perché restai, perché tanta viltà nel core allette, perché ardire et francheszza non hai », c’est vrai quoi « pourquoi es-tu sans courage et sans tranquillité puisque les trois dames bénies ont souci de toi dans la cour du ciel et que mon parler te promet tant de bien ? »

Alors, comme les fleurs figées, prostrées par le gel nocturne se redressent au premier soleil, Dante se retrouve tout encouragé par la parole de Virgile et disposé, comme à sa première impulsion, à s’engager dare-dare « sur le chemin dur et sauvage »…

Train fantôme (4)

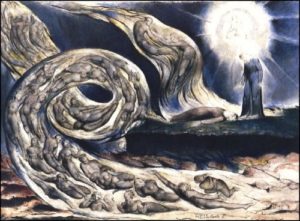

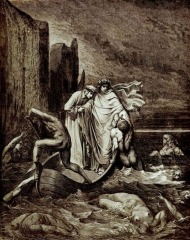

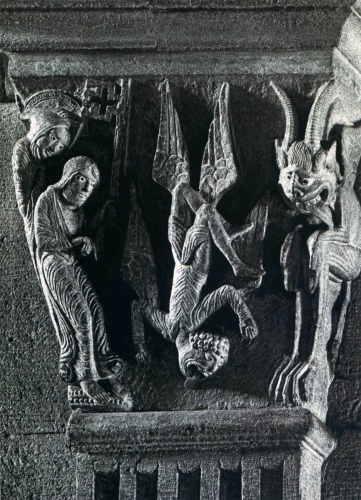

Chant III. Portail de l’Enfer. Sarabande des nuls et autres morts-vivants. Apparition de Charon. Dante perd connaissance une première fois…

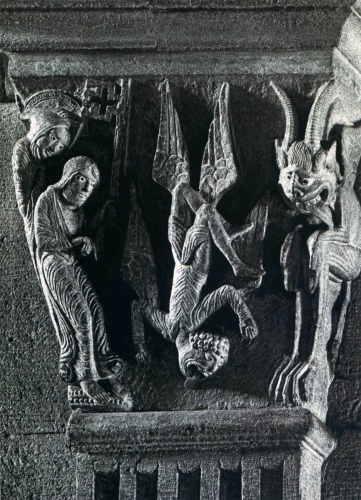

Le portail de l’Enfer, sur lequel s’ouvre la suite de séquences carabinées du troisième chant, tient quasiment du monument historique, avec référence obligée à Rodin, et pourtant c’est un exercice intéressant que de s’efforcer d’en oublier toute représentation d’art pour retrouver cette sensation d’effroi primal que peut rappeler la porte, en enfance, de notre premier train fantôme, qui se referme en claquant sur le plus effroyable tintamarre.

On entre ici dans le vertige tourbillonnant de la vision dantesque, non sans avertissements terribles inscrits en « lettres sombres » dont la célébrité autorise la citation en v.o. : « Per me si va ne la città dolente / per me si va ne l’eterno dolore / per me si va ne la perduta gente ».

Et tout aussitôt est relevé le caractère excellent du «sublime artisan» de cette institution de bienfaisance fondée sur la «puissance divine», la «haute sagesse et le «premier amour», dont une inscription non moins fameuse porte le dernier coup de massue à l’arrivant : «Vous qui entrez laissez toute espérance »…

Ce qui sonne, évidemment, le pauvre Dante, auquel Virgile répond que «tout soupçon» et «toute lâcheté» sont à laisser au vestiaire vu qu’on touche au lieu où se précipitent «les foules douloureuses » qui ont perdu le «ben dell’intelletto», cette expression appelant évidemment à des gloses à n’en plus finir et sur quoi je reviendrai quand le boucan sera calmé.

Car le train fantôme s’annonce à grand braoum, alors qu’un geste apaisant de Virgile, la main posée sur celle de son compère, est souligné par «un visage gai»…

On voit ça d’ici alors que se déchaînent les premières troupes de damnés qui ont pour point commun, en ces lieux indéterminés où ils virevoltent en nuées comme des feuilles mortes, d’avoir vécu précisément dans l’indéterminé, sans passions bonnes ou mauvaises, également rejetés par le Bien et le Mal pour leur encombrante nullité, et du coup je me rappelle ce que nous disait le bon François Mégroz à propos du mal, selon lui l’expression même du «non-être».

Ainsi, et ce sera une règle de l’Enfer, les damnés sont-ils châtiés par cela même qui a caractérisé leur faute – ceux-là rejetés dans une sorte d’agitation sans douleurs et sans fin pour avoir vécu «sans infamie et sans louange» et n’ayant jamais, somme toute, été vraiment vivants.

Mais voici qu’une autre rumeur gronde au loin, que Virgile identifie comme celle du fleuve Achéron, dont on s’approche donc et sur lequel une barque s’avance conduite par un vieillard vociférant et gesticulant qui n’est autre évidemment que le passeur d’âmes Charon dont, autre souvenir fugace, Dominique de Roux me disait que Céline était la réincarnation contemporaine…

Or, ce qui est sûr, en l’occurrence, c’est que c’est trop d’émotions pour le pauvre Dante, qui perd connaissance, et plutôt opportunément puisque cet artifice «surnaturel» lui permettra d’entrer en enfer sans monter sur la barque dudit Charon…

Le club des poètes disparus (5)

Chant IV. 1er cercle de l’Enfer. Les Limbes. Esprits vertueux non baptisés. Compassion de Dante, qui se sent bien avec les Classiques…

Faut-il être catholique, et j’entends bien strictement : baptisé catholique et si possible sachant son Credo par cœur et tout le tralala, plus encore fidèle à la Sainte Messe, pour apprécier et bien comprendre La Divine Comédie de Dante ?

Cela se discute, et moi qui n’ai jamais été qu’une espèce de crypto-catho littéraire (par Léon Bloy, Georges Bernanos, Flannery O’Connor et Annie Dillard, surtout), résidu d’éducation protestante et très marqué par le personnalisme orthodoxe de Berdiaev (surtout pour Le Sens de la création), je suis ce matin une preuve vivante, en tant que chrétien mécréant, de ce qu’on peut éclairer et vivifier son ben dell’intelletto sans considérer que la foi de Dante, même fondamentale évidemment, soit la seule clef de la Commedia et son exclusif emblème.

Plus encore, il me semble que réduire La Divine Comédie à une œuvre d’apologétique ou à une sorte de Traité du Bon Chemin Moral serait aussi limitatif et faux que de n’y voir qu’un chef-d’œuvre du passé classé qui n’a plus rien à nous dire.

Ma conviction est que le ben dell’intelletton’est pas une exclusivité catholique, et que le poème de Dante a autant de choses à nous dire, hic et nunc, que toute la poésie du monde se concentrant dans quelques grandes œuvres, d’Homère à Shakespeare ou, à l’état diffus dans toutes les œuvres habitées, précisément, par le ben dell’intelletto, toutes spiritualités confondues…

Or, tout ça ne peut se discuter qu’avec de exemples, et ceux-ci devraient être chanté, mais on se contentera de faire appel à son imagination et nous revoici donc en cet antichambre de l’Enfer que forment le Limbes où va se déployer, une première fois, la compassion frottée de mélancolie du poète.

Les lieux sont à la plainte et non aux cris. On y soupire sans torture. Virgile apprend bientôt à son disciple que là séjournent des êtres de qualité supérieure dont le seul tort est de n’avoir point été baptisés selon la foi chrétienne. Il y a bien eu une séance de rattrapage, si l’on peut dire, marquée par le passage en enfer d’un certain « puissant », couronné d’un « signe de victoire », qui n’était autre que le Christ en personne, une certaine nuit, où il emmena avec lui quelques saints personnages de la Bible, d’Abel à à Moïse et de Noé à Abraham, plus Rachel pour le quota féminin. Mais pour les saints d’autres traditions spirituelles : bernique.

Suit une série de rencontre qui fleurent plutôt le Purgatoire, voire le Club des poètes disparus, éclairés par un feu et qui se pointent en aimable procession appelant de loin « le très haut poète » qu’est pour eux leur pair Virgile. Il y a là Homère et Horace, Ovide et Lucain et sans doute y en a-t-il plein d’autres que Dante ne cite pas – il précise d’ailleurs que son «dire souvent saute les faits»…

Mais il n’oublie pas de relever, dans la foulée, qu’il se situe lui-même dans ce prestigieux aréopage classique.

Sur quoi l’on se dirige vers un joli château, symbole de la citadelle philosophique, « sept fois entouré de hauts murs » mais accessible et même accueillant en l’ émail vert du pré à la fraîche verdure qu’il y a là où tout un monde tient sa garden party dont Virgile détaille les participants.

On reconnaît donc Electre et Enée, dont les noms font toujours tilt chez les bacheliers d’aujourd’hui, mais également Penthésilée et Martia, moins connus au box office, et toute la smala des philosophes, des présocratiques Démocrite et Héraclite aux grands esprits des siècles suivants, de Socrate et Platon à Sénèque, Ptolémée et la belle paire de l’antique feuilleton Urgences que forment Hippocrate et Galien, plus Avicenne et Averroès pour la touche multiculturelle.

Bref, c’est le tout beau casting des « sans salut » que Dante salue néanmoins bien bas avant de passer de ce lieu tout de calme à l’air qui tremble où «la lumière n’est plus », à savoir le 2e cercle des luxurieux gardé par le redoutable Minos…

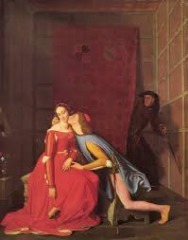

Panique à la Love Parade (6)

Chant V. Cercle des luxurieux. Tourbillons des damnés emportés par les airs.

Rencontre émouvante de Francesca da Rimini. Dante flageole derechef…

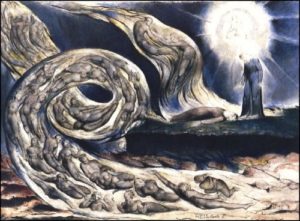

On arrive maintenant au lieu « où la lumière se tait », gardé par le redoutable Minos qui désigne, par le nombre de cercles qu’indique sa queue enroulée, à quel cercle de l’Enfer précisément est affecté le damné qui se pointe.

Dans la foulée, ce sont les luxurieux que Dante va rencontrer en foules virevoltant dans les airs comme de folles bandes d’étourneaux. L’image est d’ailleurs précise et d’une extraordinaire plasticité quand on suit le déploiement du texte original, plus proche de Lautréamont que du dolce stil nuovo, non sans se rappeler le sort récent de la foule multitudinaire de la Love Parade allemande se précipitant dans un tunnel pour s’y piétiner.

De la même façon, les damnés sont emportés, littéralement malaxés par les zéphyrs du Désir, et souffrant physiquement à proportion inverse des jouissances qu’ils ont connues sur terre – ce qui ne laisse évidemment de plonger Dante dans la perplexité navrée, et le peinera plus profondément un peu plus tard.

Dans l’immédiat, il identifie quelques célébrités historiques connues pour leurs débordements sensuels ou leurs amours entachées de violence, telles Sémiramis et Cléopâtre, mais également Hélène et Achille, Pâris et Tristan, « et plus de mille ombres » tournoyantes.

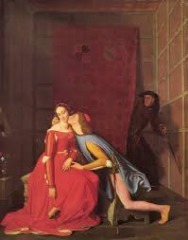

Mais la rencontre d’un couple moins tourmenté, auquel Dante demande à Virgile de pouvoir parler, va marquer l’un des épisodes les plus fameux et les plus émouvants de la Commedia, avec Francesca da Rimini, que le poète a connue de son vivant, et du beau Paolo Malatesta, couple adorable que Gianciotto Malatesta, époux épais de Francesca et frère de Paolo, a trucidés.

Or, Dante a beau se consoler à l’idée que l’affreux fratricide se torde désormais dans les flammes de la Caina, neuvième et dernier cercle de l’Enfer où sont précipités les traîtres et les meurtriers de même sang : le sort si cruel de Francesca et de Paolo ne laisse d’attrister et d’intriguer notre chantre de l’amour courtois.

Pour mieux démêler la question de la paradoxale damnation des amants, qui ne tient évidemment pas qu’à leur état d’adultères, notre bon François Mégroz (dans L’Enfer, p.50) rappelle alors les concepts liés sous l’appellation d’Amour, combinant amour humain et divin, noblesse et perfection. Plus troublant, et René Girard l’a souligné dans Mensonge romantique et vérité romanesque, citant précisément cet épisode comme une scène primitive du mimétisme amoureux : c’est en lisant ensemble un texte évoquant l’amour de Lancelot pour la reine Guenièvre, que Francesca et Paolo ont « craqué », comme on dit…

Bien compliqué tout ça, voire tordu ? C’est évidemment ce qu’on se dit en jugeant de ce récit avec nos critères contemporains, mais là encore François Mégroz nous conseille de suspendre notre jugement en replaçant celui de Dante (ou de Dieu imaginé par Dante) dans le contexte, non tant de la morale médiévale que d’une métaphysique de l’amour dont nous n’avons plus la moindre idée de nos jours.

Bien entendu, le lecteur émancipé de 2020 se récriera: enfin quoi, ce Dante ne fait que relancer la malédiction de la chair et du plaisir en disciple de Paul et de toute la smala des rabat-joie. Quel bonnet de nuit ! Mais La Divine Comédie, une fois encore, ne se borne absolument pas à un traité de surveillance et de punition. À cet égard, une relecture de L’Amour et l’Occident de Denis de Rougemont serait aussi opportune. Passons pour le moment.

Et constatons du moins que Dante n’a pas supporté cette épreuve non plus, puisque le revoici tombé raide évanoui. Décidément…

Le Dévoreur (7)

Chant VI. Les gourmands. Lamentations de Ciacco. Florence la ville divisée. Aspects historiques et politiques de la Commedia.

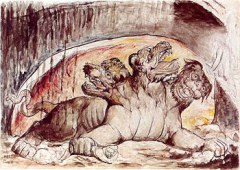

L’intensité émotionnelle de la lecture varie évidemment, au fil des chants de la Commedia, comme on le voit particulièrement en passant de la rencontre touchante de Paolo et Francesca, sous le ciel tourmenté par les passions du 2e Cercle, au cloaque répugnant et glacial du 3e Cercle des gourmands pataugeant dans la boue fouettées par de méchantes pluies, sous la garde de l’affreux Cerbère à triple gueule de chien monté sur un corps de ver dégoûtant…

Comme on s’en doute, le sort lamentable des gourmands ne tient pas qu’à la propension à se délecter des bonnes choses de la table, mais vise la voracité sous ses aspects les plus vils, ainsi que l’illustre le nom du damné qui s’adresse alors à Dante, lui rappelant leur commune citoyenneté florentine et s’identifiant sous le surnom de Ciacco, à savoir le cochon.

Or, c’est par celui-ci que Dante va prendre des nouvelles des mortels qui furent ses amis ou ses adversaires en la « cité divisée », pour apprendre avec tristesse que certains de ses estimés concitoyens lui réapparaîtront bel et bien enfer.

De moral ou métaphysique, le poème devient donc, en ces pages, très précisément historique et politique, truffé d’allusions aux événements que Dante a vécus peu avant de se faire exiler et de composer sa Commedia. Au passage, il faut alors noter le caractère tout à fait nouveau de ce « miroir du temps présent » dont les héros ne sont plus des

Dante « juge » ainsi, indirectement, les grands personnages de son époque, dont Ciacco lui apprend qu’il les retrouvera tantôt dans le cercle des hérétiques (tel Farinata, chef gibelin bien connu) ou des sodomites (tel Tegghiaio, podestat de San Gimignano), entre autres figures notoires.

Dans la foulée, il faut rappeler plus précisément que le sort réservé aux damnés se trouve fixé selon le critère dit du contrapasso qui fait du « goût » coupable un motif avéré de « dégoût ». Ainsi, ceux qui n’ont vécu que pour leurs aises de pachas sont-ils condamnés à tâter de l’inconfort absolu…

Or, cette triste condition ne manque d’inquiéter Dante, qui demande alors à Virgile ce qu’il adviendra de ces malheureux après le « grand jugement» supposé advenir pour l’éternité. Hélas, le docteur latin ne voit pas vraiment l’avenir définitif de ces malheureux en rose : « ce qui les attend est plutôt plus que moins », précise-t-il sans craindre d’inquiéter son compagnon avec lequel il continue de parler (« bien plus que je ne dis », souligne Dante) tout en se dirigeant vers les cercles inférieurs où se trouvent avares et coléreux soumis au règne de Pluton le dieu des enfers, confondu au Moyen Âge avec Ploutos le dieu des richesses…

Rapiats et colériques (8)

Chant VII. 5e Cercle. Avares et prodigues. Coléreux trépignant dans le Styx.

On n’en est encore qu’au 5e Cercle de l’Enfer et déjà l’on se dit qu’il y a, chez ce sacré Dante, comme un fonds de sadisme qui n’a rien à envier au divin Marquis, si ce n’est que nous savons déjà que la Commedia ne se borne pas qu’à l’exploration des bas-fonds infernaux.

En attendant, c’est bel et bien physiquement, et dans le texte original bien plus que dans sa traduction française, que nous ressentons cette descente dans les séquelles torturantes des turpitudes humaines, à commencer par les avaricieux et les prodigues se heurtant les uns contre les autres et se glapissant au mufle injures et reproches, dans la sarabande desquels Virgile cite «papes et cardinaux» chez lesquels l’avarice atteignit « tous les sommets ».

Cependant, à Dante qui cherche alors à savoir de qui il s’agit plus précisément, son guide lui répond qu’une telle curiosité ne sera pas satisfaite en l’occurrence, vu que le vice répugnant de ces ladres les a rendus « impénétrables maintenant à toute connaissance ».

« Mal donner et mal garder » les a privés du « beau séjour», leur a ôté le moindre espoir d’accéder au Paradis et les a placés dans ce cirque, Dante écrit « a questa zuffa », et Virgile de conclure que « tout l’or qui est sous la lune » ne saurait assouvir ces affamés jamais satisfaits de ce que la « fortune » leur a concédés – puis, à Dante qui veut en savoir plus sur les aléas de ladite» fortune », son maître de lui répondre par toute une argumentation sur la distribution des «biens» de ce monde qui ne sont, en réalité, que ce que nous en faisons dans nos réalisations bonnes ou mauvaises.

Sur quoi l’on va descendre vers une « plus dure angoisse» encore, dans les eaux putrides d’un affreux marais où grouillent méchamment les coléreux se frappant eux-mêmes et se mordant férocement et se lamentant, tout plantés comme ça dans la boue et la déglutissant et la régurgitant à grands bavements : «Tristi fummo / ne l’aere dolce che dal sol s’allegra /portando dentro acisiosi fummo / or ci attristiam ne la belletta negra », ce qui signifie dans la langue de Rabelais dûment ajournée : « Nous étions tristes / dans l’air doux que le soleil réjouit, / ayant en nous les fumées chagrines : / à présent mous nous attristons dans la boue noire »…

Autant en emportent les violents (9)

Enfer, Chant VIII. 5e Cercle. Aux portes de la cité de Dité. Orgueilleux et colériques. Fronde des démons.

Plus on descend, de cercle en cercle, vers le Bas Enfer, et plus se déchaîne la violence reflétant celle qui s’est endiablée sur terre par la faute de certains hommes.

Or, plutôt compatissant jusque-là, Dante va changer tout à coup d’attitude à l’égard d’un damné qu’il reconnaît en traversant le marais fangeux du Styx sur la barque de Phlégyas qui l’a accueilli, le prenant pour un damné quelconque, d’un vitupérant : « Or te voilà enfin, âme scélérate ! », que Virgile désamorce aussitôt en annonçant la mission spéciale de son protégé.

Celui-ci, de la barque du nocher, identifie donc un « être plein de fange » qui l’apostrophe, lui demandant ce qu’un vivant vient faire en de tels lieux, identifié du même coup par Dante qui le taxe alors d’ « esprit maudit » alors que Virgile le repousse loin de la barque en l’enjoignant d’aller « vers les autres chiens »…

Mais qui visent donc ces amabilités ? Nul autre que Filippo Argenti, chevalier de Florence dont le nom lui vient d’avoir mis des fers d’argent à son cheval, connu pour son orgueil et sa violence. Et Virgile de préciser que «la bonté n’orne pas sa mémoire; aussi son ombre est ici furieuse ». Puis de moraliser : « Combien là-haut se prennent pour de grands rois, /qui seront ici comme porcs dans l’ordure, /laissant de soi un horrible mépris ».

Et Dante d’en rajouter une couche : « Maître, je voudrais tant /le voir plonger dans le bouillon », tandis que de toute part les embourbés s’exclament : « sus à Filippo Argenti ! » qui se met lui-même à se dilacérer de ses propres dents…

On ne sait exactement ce qui est reproché à ce Filippo Argenti, Jacqueline Risset ne donne guère plus de détails que François Mégroz, mais sans doute les commentateurs savants se sont-ils attardés à ce personnage dont l’abjection fait ici l’unanimité des voyageurs et des damnés du Styx, et cela importe peut-être plus que le détail de ses forfaits : savoir qu’un être concentre toute la vilenie de la suffisance et de la violence, véritable symbole de cette zone de l’enfer. Du même coup, on observe que les lois de celui-ci obéissent à ce que je disais plus haut une Organisation, comme les grands systèmes du Mal, au XXe siècle en particulier, en ont imaginé et développé.

Ainsi le Bas-Enfer, et ses premières marches de la Cité de Dité, apparaît-il comme un monde très structuré dont les créatures réagissent dans un apparent chaos qui est cependant régi par un ordre logique dont le mortel est ici exclu de la pénétration mais qui peut être le sujet d’une «négociation» avec un être « intermédiaire » tel que Virgile, descendu des Limbes sur intervention supérieure. Autant dire que l’Organisation n’est pas blindée absolument contre toute initiative des puissances bonnes.

Pour l’instant, cependant, les deux compères vont s’approcher de la cité de Dité aux tours flamboyantes « comme sorties du feu » et autour desquelles volent mille démons visiblement furieux de ce qu’un vivant s’aventure en ces « régions obscures », prenant ensuite Virgile à parti et provoquant autant de terreur chez le pauvre Dante qui se voit déjà abandonné tandis que son guide s’attarde en force palabres avec les vigiles infernaux…

À tombeaux ouverts (10)

Chant IX. Approche du Bas Enfer. Passage de l’Archange et premiers hérésiarques.

Plus on approche du Bas Enfer, dont la Cité de Dité marque le seuil sommé de tours de flammes, et mieux apparaît la loi de l’Antimonde et de l’Antisystème de bruit et de fureur qui régit ces lieux.

On a vu que même Virgile était paniqué par la fronde des démons s’opposant au passage du Vivant, et voici que surgissent les furies du monde antique familières au poète latin, des Erinnyes à la Gorgone en passant par Méduse. Dans la foulée, on aura noté que les récits antiques se prolongent dans le poème dantesque, avec leurs figures et leurs croyances reprises avec autant de variations.

En outre, Virgile en a vu d’autres, qui aurait déjà fait le voyage au tréfonds du dernier cercle, à en croire Dante, pour sauver un damné jeté par erreur au milieu des traîtres. Et puis il se rappelle l’intercession de Béatrice, promesse de lumière prochaine, et l’on sent qu’il appelle de ses voeux l’intervention de quelque autre puissance supérieure, qui se manifeste bientôt sous la forme d’un être puissant et lumineux – peut-être Saint Michel archange, supposent les exégètes – qui déboule par là, clame sa colère aux démons puants de la Cité tout en ayant l’air d’être préoccupé par autre chose de plus important, sans un signe de connivence à l’adresse des deux pèlerins. Impénétrables décidément sont les voies du Très-Haut…

Or donc lesdits pèlerins, au pied des murailles de la Cité plongée dans les ténèbres et le boucan, longent à présent une espèce de lugubre terrain vague aux multiples tombes ouvertes dans lesquelles gémissent et se lamentent autant d’âmes d’hérésiarques. On se trouve alors en ce qu’on pourrait dire le vestibule du Bas Enfer, qui se creuse comme un formidable entonnoir d’où montent les mille rumeurs rageuses des fauteurs de malizia, grande notion caractérisée par la violence contre autrui ou contre soi-même (7e cercle), la fraude défiant toute vie communautaire (8e cercle), et enfin la trahison (9e cercle) marquant, avec Judas, le tréfonds de l’infamie.

Pourtant on en est encore loin avec les hérétiques, auxquels Dante accorde un statut spécial, comparable à celui des «tièdes» ignavi du premier vestibule, juste avant l’Achéron. Plus précisément, les hérétiques que nous allons rencontrer au Chant X sont essentiellement ceux qui ont vécu comme si Dieu n’existait pas, épicuriens ou athées. Autant dire que ça fera du monde, au milieu duquel apparaîtront de grandes figures, à commencer par celle du considérable Farinata, qui a sauvé Florence de la destruction et prédit au poète son prochain exil, dans une de ces distorsions temporelles troublantes qui caractérisent la Commedia…

Amis et autres ennemis (11)

Chant X. Hérétiques. Epicure & Co. Dante compatit avec un ennemi avant de navrer un ami.

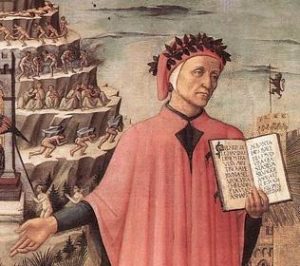

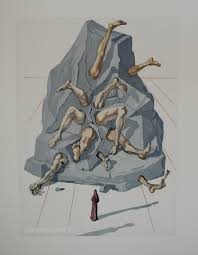

On néglige parfois, ou l’on ignore, une dimension importante de la Commedia de Dante, qu’on pourrait dire sa part affective. Le monumental Poème en impose, dont l’effet s’accentue par les gravures fameuses, de Botticelli à Salvador Dali, via Gustave Doré. Or, ces peintres ne montrent rien du drame intime vécu par Dante , qui prend au chant X de L’Enfer un relief particulier.

De quoi s’agit-il plus précisément ? Il s’agit de personnes : il s’agit d’un ennemi privilégié, si l’on ose dire, en la personne de Manente di Jacopo degli Uberti, dit Farinata, chef des gibelins de Florence qui a chassé de cette ville les guelfes, au nombre desquels Dante comptait, et d’amis aussi, tels Cavalcante Cavalcanti, père de Guido Cavalcanti le « premier ami » de Dante, que leur philosophie personnelle a détourné de la « voie droite », adeptes qu’ils furent de l’épicurisme.

Or, en quelques vers prodigieusement concentrés et foisonnants de résonances sensibles, on va comprendre le trouble profond que va revivre le poète florentin au souvenir de tout ce qu’il a vécu durant ces années de conflits sanglants entre factions, où Farinata fut à la fois persécuteur des siens et protecteur de Florence que son clan vouait à la destruction.

La vraie lecture suppose un effort d’imagination que les grands textes stimulent évidemment par ce qu’on a appelé, à propos de la Commedia de Dante, la pléthore du signifié. Or il faut jouer avec cela, par exemple en alternant les vitesses et les intensités de son implication personnelle de lecteur, précisément.

En l’occurrence, chacun peut faire retour à soi pour imaginer ce que Dante, personnage très engagé dans la vie de la Cité, en exil au moment où il écrit ce chant, se raconte à lui-même et démêle pour la postérité ce qu’il ressent à l’approche de ces malheureux damnés qu’il a connus de leur vivant sur les terres ensanglantées de la douce Toscane, ennemis et amis admirés et honnis et maintenant condamnés par une Justice dont il est à la fois le témoin impuissant ( !), le scribe ( !!) et le juge embusqué ( !!!) lors même qu’il brasse et rebrasse ce magma pour le filtrer dans son poème purifié de tant de scories politiques ou psychologiques – et quelle émotion partagée, cependant, à l’instant où le vieux Cavalcante Cavalcanti demande des nouvelles de son fils, supposé vivant, à celui qui est son « premier ami »…

Et Virgile de rappeler, à son protégé de nouveau secoué (on le serait à moins…), que toutes ces tribulations et turpitudes revisitées devant ces tombeaux lui apparaîtront tout autrement quand il sera « devant le doux regard de celle dont les beaux yeux voient toute chose » et grâce à laquelle il saura le sens de « tout le voyage de sa vie ».

Si dice cosí nella lingua del Dante :

«quando sarai dinanzi al dolce raggio

Di quella il cui bell’occhio tutto vede,

Da lei saprai di tua vita il viaggio »…

Virgile, au parfum (12)

Enfer, chant XI. Sixième cercle : ordonnance de l’Enfer

Le Bas Enfer s’annonce par une puanteur immonde, montée des profondeurs de l’abîme au bord duquel arrive les deux pèlerins, lesquels découvrent une roide pente couverte de rochers disposés en cercles concentriques dont l’ordonnance figure pour ainsi dire les cercle du Mal dans lesquels sont enclos et s’agitent les damnés.

Or, le choc est tel, et telle la puanteur, que Dante et Virgile se réfugient derrière un tombeau contenant, comme c’est écrit, les restes d’un pape au nom d’Anastase, qui a vécu au cinquième siècle et aurait été dévoyé par un certain diacre grec au nom de Photin lui-même connu pour avoir douté de la naissance miraculeuse du Christ ; et c’est là que, pour s’accoutumer un peu à l’atmosphère, pestilentielle, ayant proposé une petite pause, Virgile s’attache à décrire la topologie du Bas Enfer où va se poursuivre, de mal en pis, la déambulation des deux pèlerons.

Le Mal est en effet le thème explicite du moment, et dûment explicité par Virgile, décidément au parfum et qui éclaire alors son compagnon sur ce qu’on peut dire l’amour du mal, la fascination et la pratique du mal apprécié en tant que tel et conduisant à l’injustice, celle-ci étant lié à une « malice » spécifiquement humaine qui se manifeste au triple point de vue d’un mal commis contre soi-même, contre son prochain, et contre le ciel.

Plus précisément les terme d’injustice et de malice sont envisagées sous le triple aspect moral, métaphysique et social, en cela que le désordre personnel provoqué par la « malice » rejaillit dans ses relations avec les autres et trahit le projet divin qui est « tout amour » comme n sait…

L’ordonnance topologique des lieux est alors détaillée en fonction de la gravité, des fautes, commises par les damnés, où la ruse, la tricherie, le mensonge, la tromperie sont jugées et punies, bien plus sévèrement que les péchés de la chair évoqués plus haut

Ce qui est dit alors de la ruse fait penser à celle du serpent de la Genèse biblique, que Virgile le Latin cite dans la foulée, comme il cite Aristote – le poète se présentant alors en double médiateur «théologique et philosophique, rappelant à son disciple la sagesse des Classiques et la sainteté inaltérable du Livre…

Bouilleurs de sang (13)

Chant XII. Violents contre le prochain.

Les effets de réel sont souvent troublants dans la Commedia, et notamment par les détails géographiques liant le paysage de l’Enfer et celui de l’Italie contemporaine de Dante.

C’est ainsi que la côte rocheuse et sauvage que celui-ci désescalade avec son guide, dans sa progression vers le Bas-Enfer, est comparée à la montagne effondrée, probablement à la suite d’un tremblement de terre, dans la vallée de l’Adige.

Or, cette proximité dans l’espace va de pair avec des rapprochements dans le temps qui font se télescoper les époques, comme il en va ici de l’apparition de « l’infamie de Crète », en la personne du Minotaure qui se mord lui-même de colère bleue quand il voit apparaître ce mortel bien vivant. Autre effet de réel alors: quand le poids du corps de Dante, qui reste fait de chair et d’osses, se fait remarquer par les petits éboulements que provoque son pas, tandis que Virgile avance sans effet visible, léger comme une ombre…

Une nouvelle fois, c’est à l’imagination active du lecteur que Dante fait appel pour le sensibiliser, physiquement pourrait-on dire, au sort des « violents contre le prochain » désormais plongés dans le Phlégéton, fleuve de sang bouillant autour duquel galopent des centaures armées d’arcs et prêts à cribler de flèches les damnés cherchant à se sortir de l’affreux bouillon. Imaginons donc le fleuve du sang versé par les violents sur cette terre qui est parfois si jolie, dira-t-on plus tard, en un siècle de massacres de masse…

Comme souvent dans la Commedia, les références à l’Antiquité fourmillent, et par exemple, à ce moment, celles qui renvoient aux figures de la mythologie par les noms de Minos, juge infernal, et de ses employés centaures Chiron et Nessus, lequel est chargé en l’occurrence de conduire les deux voyageurs de l’autre côté du fleuve de sang où sont immergés pêle-mêle les tyrans de tous les siècles, tel ce vicaire impérial d’une cruauté particulière, contemporain du poète, se débattant à proximité de potentats grecs ou romains de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ou voici Guy de Montfort qui, en 1272, à Viterbe, assassina en pleine messe le fils d’Edouard Ier d’Angleterre.

Grâce au centaure Nessus, le poète et son guide accèdent bientôt à un gué après qu’ils ont reconnu au passage, plus ou moins immergés selon le poids de leurs péchés, Attila dit aussi « le fléau de Dieu » et divers grands malfaiteurs toscans de l’époque, tels Renier da Concreto et Renier Pazzo, « qui firent sur les chemins tant de ravages » et dont les yeux pissent le sang à jet continu, autant que leurs victimes ont suscité de pleurs…

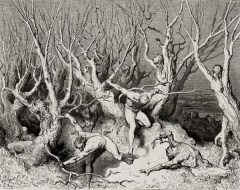

Suppliciés volontaires (14)

Chant XIII. Suicidés et dilapidateurs.

Autant que celles de tout un chacun, les réactions de Dante sont très variables à la découverte du sort frappant certains damnés de sa connaissance. On l’a vu bouleversé de retrouver Francesca da Rimini en enfer (Chant V), autant que d’y approcher le vieux Cavalcante, père de son proche ami Guido, mais il s’est montré capable aussi de cruauté, voire de sadisme en assistant aux tribulations d’un Florentin qu’il détesta visiblement de son vivant.

Or, ce qu’il va ressentir dans la terrifiante forêt des suicidés montre de nouveau de quelle compassion le poète est capable, tant du fait de l’horreur des peines subies par ceux qui ont attenté à leur propre vie, qu’en raison de la personnalité de l’un d’eux, Pier della Vigna, ce Pierre des Vignes (1190-1249) qui fut à la fois chancelier de l’empereur Frédéric II et poète lui-même, suicidé après avoir été aveuglé et emprisonné par son souverain sur de calomnieuses accusations.

Or, au sort misérable subi par le délicat poète de l’école sicilienne, précurseur du dolce stil nuovo cher à Dante, dont le corps a été transformé en tronc dans ce bois lugubre peuplé de repoussantes harpies mi-femmes mi-volatiles, s’ajoute la blessure soudaine faite par le poète lui-même en cassant une des branches de l’arbre en question, qui se met à gémir affreusement avant de raconter ses malheurs.

De fait, touché par la compassion de Dante, Pierre des Vignes va narrer, par le détail, comment telle « prostituée » enflamma contre lui tous les esprits jusqu’à transformer la faveur du prince en malédiction, et comment par orgueil il préféra échapper à l’humiliation par la mort volontaire, faisant de lui, le juste, un injuste au regard de Dieu. Dans la foulée, Pier della Vigna évoque le sort définitivement horrible qui attend les suicidés après le dernier Jugement, voués à traîner leurs ombres et à être pendus aux arbres qui les symbolisent à jamais…

Mais l’attention de Dante, tout ému qu’il soit par les paroles du malheureux, se reporte bientôt sur des ombres nues fuyant dans les broussailles et s’y déchirant, poursuivies par des chiennes noires. Après les suicidés, le même cercle accueille en effet les dilapidateurs qui ont été violents contre eux-mêmes en gaspillant leurs biens et se trouvent condamnés à se déchirer aux épines des buissons morts tout en blessant douloureusement ceux-ci au passage.

Pour mémoire, on rappellera que le motif de l’arbre-humain est déjà présent dans

L’Enéide de Virgile qui, au chant III, évoque le sang noir jaillissant des branches qu’Enée a coupées pour orner un autel de sacrifice, et les gémissements sortis des entrailles de la terre à l’endroit précis où un Troyen fut tué…

Où l’on voit donc, une fois de plus, que la Commedia fait sang de tout bois…

Sous une pluie de feu (15)

Chant XIV. Violents contre Dieu. Sable ardent et céleste fureur…

Comme il en va de tout voyage, le parcours de Dante en enfer passe par des moments d’intensité variée, mais les sensations restent toujours à vif, activées par des images qu’on pourrait presque dire expressionnistes – Doré en tirera d’ailleurs parti.

Après les griffes de la broussaille aux suicidés déchirant les flancs des dilapidateurs, c’est ainsi aux franges d’un désert incandescent qu’on parvient, où mille mains et mille membres de mille corps se contorsionnent à fleur de sable brûlant sur lequel choient lentement de gros flocons de feu.

Dans la nuit « réelle » du poète, nous sommes alors à l’aube du 9 avril 1300, donc un samedi saint dont la nuit s’éclairera du feu pascal. Mais pour lors, c’est dans le 3e « giron » du 7e cercle qu’il crame tout vif, ou presque, avisant « plusieurs troupeaux » d’âmes nues torturées par le feu de Dieu, au milieu desquelles l’une semble défier crânement son sort, que Virgile identifie sous le nom de Capanée, l’un des sept rois qui assiégèrent Thèbes et se signala, plus particulièrement, par son mépris prométhéen de la divinité.

Maints lecteurs actuels, dont je suis évidement, buteront sur les multiples allusions à des figures ou des thèmes mythologiques, et particulièrement dans ce chant où Dante se réfère aux anciennes représentations de l’Âge d’or, situé en Crête et symbolisé par tel vieillard à couronne d’or, torse d’argent et pieds de fer et de terre cuite, des blessures duquel ruissellent des larmes vouées à grossir les fleuves de l’enfer.

Au passage, Jacqueline Risset précise utilement, en note, que les deux pieds du « vieillard de Crète » – lui-même ressurgi du songe biblique de Nabuchodonosor, et tournant le dos à l’Orient pour regarder « Rome comme son miroir » -, pied de fer et pied de terre, symbolisent respectivement l’Empire déchu de de son autorité, et le pape corrompu.

Or, malgré tant de sens et de significations cachés, la force expressive du texte est telle – surtout si l’on revient souvent à la langue originale de la page de gauche, pour la garder bien « en bouche » -, que le lecteur perçoit sur son propre corps cet affrontement des ombres damnées et du feu à peine atténué par les vapeurs montant du ruisseau de sang promis à devenir fleuve roulant…

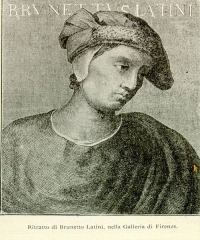

Le mentor damné (16)

L’Enfer. Chant XV, 7e cercle. Sodomites à la cuisson. L’ombre chère de Brunetto Latini. Tristesse de Dante et prédiction de son vieux maître.

Pour bien lire Dante, conseille John Cowper Powys dans la magistrale synthèse de sa lecture de La Divine comédie que nous trouvons dans Les plaisirs de la littérature, il faut « débarrasser son esprit de toute une masse de commentaires moralisateurs, et je dirais même pernicieusement moralisateurs », qui limitent la Commedia aux dimensions d’un prône catholique.

Et de viser plus précisément ses compatriotes: “À la suite de Carlyle, les commentateurs victoriens de Dante ont pris la déplorable habitude de parler de lui avec une espèce de respect religieux qui nous fait regretter l’ironie de Voltaire, la santé de Goethe et surtout la générosité de Rabelais.

Car il y a pour tout “esprit bien né” – selon l’expression même de Dante -, infiniment plus de magnanimité, d’humanité et de charité évangélique, au sens fort du mot, dans la moindre parole sortie de la bouche de Gargatua ou de Pantagruel que dans toute La Divine Comédie“.

Or, si Powys exagère comme souvent, il y a du vrai là-dedans, qui nous éloigne de l’Eglise pour nous rapprocher de l’Evangile…

Comme je l’ai noté déjà, on ne peut pas se poser en disciple de Dante, au sens théologique ou métaphysique du terme, sans adhérer au catholicisme. En revanche on peut suivre Dante en tant que poète, artiste et amoureux, dans la mesure où son génie déborde largement des cadres de la philosophie médiévale et de la foi catholique.

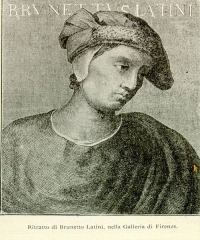

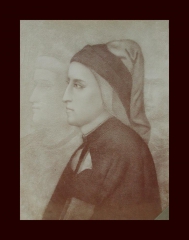

Or, on le sent à tout moment partagé et, quoique soumis à la terrible « justice divine », ou à ce qu’en ont fait les hommes, saisi de très humaine tristesse à la vue de ceux-là même qu’il « case » en enfer par soumission à sa foi, comme on l’a vu avec Francesca da Rimini et comme on va le voir, de façon plus lancinante encore, quand, le long du fleuve de sang au-dessus duquel il chemine avec son guide, il sent soudain le pan de sa robe tiré par une ombre en laquelle il reconnaît son mentor, le grand « humaniste » Brunetto Latini (1230-1294) qui a laissé au jeune Dante « la cara e buona imagine paterna », quand le savant homme lui enseignait « comment l’homme se rend éternel ».

Brunetto aura-t-il serré de trop près les éphèbes dont il avait la charge ? On n’en saura guère plus en l’occurrence, mais le fait est que son brillant élève le range au nombre des sodomites condamnés à processionner la queue basse dans la fournaise (un seul arrêt lui vaudrait un siècle de tortures particulières, précise Brunetto lui-même…), quitte à lui faire sentir sa compassion.

Quant à Brunetto, qui fut une grande figure du parti guelfe et qui s’est exilé en France après la défaite des siens, il prédit à Dante « tant d’honneur /que les deux partis auront faim de toi », tout en le mettant en garde contre la « gent avare, envieuse, orgueilleuse » qui pullule dans les allées du pouvoir.

Plus émouvante encore que cette sollicitude de vieux savant diplomate (Brunetto a été ambassadeur), la requête que fait le damné avant de rejoindre ses semblables : « Je te recommande mon Trésor / en qui je vis encore / et ne veux rien de plus », dit-il ainsi au seul mortel vivant de ces lugubres parages, faisant allusion à son œuvre principale, rédigée en français et intitulée Li Livres dou tresor et constituant une manière d’Encyclopédie ».

En marge de cet épisode si poignant, il faut revenir un instant sur la relation délicate que le poète entretient avec sa foi, constamment dépassée par son génie poétique, telle que la décrit Powys en imaginant, par contraste, un Dante agnostique.

« Ce qui échappe à sa philosophie médiévale et à sa foi catholique, c’est son génie imaginatif, sa façon particulière de réagir aux impressions sensuelles, au drame de l’histoire, aux phénomènes de la nature, à la psychologie mortelle de l’amour et de la haine ainsi qu’à cette dangereuse « pulsion sexuelle » qui en chaque être humain est excitée par la cruauté. Ce qui en revanche n’aurait pas changé, s’il avait été un libre penseur comme Lucrèce, avec une philosophie complètement étrangère à toute religion, c’est sa personnalité unique, avec sa pénétration inquiétante et surhumaine, son exquise tendresse, son réalisme féroce, son dédain sauvage, son imagination intense, sa cruauté sadique, et, par-dessus tout, son goût aristocratique de la perfection intellectuelle, de la politesse chevaleresque et de l’amour courtois ».

Et Powys de rappeler aussi, comme s’y emploie à tout moment un Philippe Sollers, que L’Enfer de Dante n’est qu’une étape, au-delà de laquelle s’ouvre ce lieu de pondération qu’est le Purgatoire, tout à fait étranger aux protestants, et le Paradis où Béatrice tricote un nouveau bonnet pour son poète méritant…

John Cowper Powys, Les Plaisirs de la littérature (de fabuleuses synthèses sur La Bible, Homère, Dostoïevski, Rabelais, Saint Paul, Shakespeare, Cervantès, Nietzsche, Proust, etc. ). Traduot de l’anglais par Gérard Joulié. L’Age d’Homme, 1995.

Florence et le veau d’or (17)

L’Enfer, Chant XVI. 7e Cercle. Violents contre la nature (sodomites). Décadence de Florence consécutive à la cupidité du capitalisme naissant…

L’extravagant culot de Philippe Sollers, consistant à signer de son seul nom un ouvrage intitulé La Divine Comédie, alors qu’il ne s’agit en somme que d’entretiens sur Dante avec Benoît Chantre, contraste de beaucoup avec l’humilité immédiatement affichée par Giovanni Papini au début de son admirable Dante vivant, où il s’excuse de n’être qu’un pou devant le poète.

Très intéressante aussitôt : la façon de l’écrivain italien de battre en brèche, comme l’a fait John Cowper Powys, l’image d’un Dante magnifié et glorifié jusqu’à l’idéalisation, avant d’être dénigré par contrecoup, pour en dégager le mélange de génie poétique incontestable et de probable misère humaine, avec le portrait d’un homme immensément orgueilleux, intransigeant à outrance, ombrageux et misanthrope, au moins dans son âge mûr, après avoir été un jeune homme dissipé et volage dont les frasques de jeunesse laissent à penser qu’il sait de quoi il parle quand il détaille les multiples penchants de la nature humaine.

On voit bien que Sollers est mal à l’aise devant le puritanisme de Dante, comme pourraient l’être une foultitude de sodomites de notre temps constatant le sort que le théologien-poète furieux leur réserve, les faisant courir affolés entre sables brûlants et fleuve de sang, sous un ciel d’où pleuvent les flammes du feu de Dieu…

Dante fut-il une sorte d’homophobe à la sévérité exacerbée par ses propres désirs, comme on l’a dit de l’apôtre Paul à propos de ses fulminations de la lettre aux Romains ? C’est plus que douteux. Sa condamnation de la violence « contre la nature », que représentent les sodomites, est certainement d’ordre métaphysique plus que moral, même si sa conception de l’ordre communautaire, essentiel, participe de la morale sociale dont il va fustiger, dans ce Chant XVI, la décadence en sa chère Florence. Par ailleurs, on ne manquera une fois de plus de remettre les jugements de Dante « dans leur contexte », comme on dit.

De même que l’hérésie est condamnée par lui sans appel (à commencer par l’épicurisme…) pour des motifs essentiellement théologiques, sur fond de bûchers, la luxure en général (avec pas mal de nuances au demeurant) et la sodomie en particulier, autant que la simonie et la sorcellerie, sont jugées à l’aune de la présumée « justice divine » déclinée par Rome. Dès lors, on serait bien sot de lui en faire le reproche « politiquement correct », comme certaines lesbiennes anglaises ont reproché à Shakespeare de prôner la seule hétérosexualité en offrant une Juliette à Roméo et pas un partenaire bisexuel ou homo à option…

Ensuite, ce qu’on constate une fois de plus dans le fracas grandissant du Chant XVI (une cataracte d’abord mugissante comme un rucher d’abeilles, devenant ensuite tonitruante), c’est que les damnés du 3e « giron », jetés là pour le même péché « contre la nature », n’intéressent pas tant le poète pour ce détail que pour leur qualité de grands Florentins qu’il a parfois admirés de leur vivant et qui l’interrogent sur le sort actuel de leur cité.

Or l’un des grands thèmes de Dante, touchant à la vie organique de la communauté humaine et à son salut, ressurgit ici dans l’évocation par le poète de la décadence florentine liée à l’apparition du nouveau capitalisme, avec le « florin », qui lui fait répondre à ses concitoyens de la manière la plus claire : « La gent nouvelle et les gains trop soudains / ont engendré orgueil et démesure, / Florence, en toi, et déjà tu en pleures »…

Fraudeurs et rapiats (18)

Chant XVII. De la fraude.

Le passage par la prose, et par exemple dans la version du chevalier Artaud de Montor que la bonne vieille collection Marabout géant illustré propose avec les gravures de Gustave Doré, est un exercice intéressant, même éclairant, comme il est intéressant et éclairant de laisser de côté quelques temps la lecture de la Commedia, et de vivre des tas de choses dans l’intervalle, puis de la reprendre de plus belle.

C’est cela même la lecture à mon goût : ce n’est pas de suivre un programme fixé une fois pour toutes, comme je m’étais fixé, sans y croire un instant, la tâche de lire un chant de La Divine Comédie par jour, jusqu’à ce que mort s’ensuive, mais c’est de vivre une lecture en résonance avec les aléas de la vie, qui en modifient d’autant la perception prochaine…

Or la reprise d’une telle lecture, dont tous les points de la circonférence se relient à tout moment au noyau, qui est un moyeu de grande roue et un foyer de lumière, on le verra finalement après l’occultation des ténèbres et du ramdam infernal – cette reprise est un retour au plus-que-présent qui fait échec à la fuite en avant du temps perdu.

Comme le dit Philippe Sollers dans sa Divine comédie à lui à laquelle on peut également revenir de loin en loin : « Le Mal travaille sans cesse, mais le Bien l’interrompt. Ainsi va le tourbillon des mortels ».

Donc j’en étais resté au bord du gouffre au fond duquel nos poètes vont descendre à califourchon sur une créature monstrueuse à tête de juste et à queue de scorpion, ce Géryon qui figure aux yeux de Dante la fraude : « Voici le monstre qui pourrit le monde entier »…

Mais avant le terrifiant plongeon, Dante va pouvoir s’entretenir brièvement, encore, avec quelques damnés cuits au feu de sable sur le bord du 7e cercle, qu’il identifie grâce aux bourses armoriées que chacun porte au cou, et qui ont pour point commun d’avoir péché « contre l’art », et par conséquent contre l’harmonie, en usuriers avares ou rapaces. Si Dante ne les reconnaît pas personnellement, il en cite les noms plus ou moins illustres avec certain dédain (le fameux dédain digne de Dante…) et ne s’attarde point.

Beaucoup plus digne alors d’attention, et sujet de quel effroi : la suite du périple sur le dos de Géryon, gardien du 8e Cercle aux allures de dragon ou de vouivre à tête humaine qui, en deux temps trois coups de queue, va transporter les deux pèlerins au fond du terrifiant précipice aboutissant aux Malebolge, littéralement les « mauvais fossés », au nombre de dix fosses circulaires où les supplices vont croissant et se multipliant…

Tout cela, en termes de prose, et si évocatrice que fût celle du chevalier de Montor, pourrait se réduire à une séquence de conte fantastique ou de film d’angoisse.

Or, comme le rappelle très justement Benoît Chantre, l’interlocuteur avisé de Sollers, la version bilingue de Jacqueline Risset ne cesse de nous faire entendre la tonne musicale du texte, lugubre poésie encore mais non moins phénoménale.

De façon beaucoup plus radicale, mais j’y reviendrai, le poète russe Ossip Mandelstam, dans son Entretien avec Dante, caractérise le génie constamment inventif, métaphysique évidemment mais aussi très physique, à fleur de langue et dans le corps même de l’italien en formation, qui défie alors toute traduction dans l’absolu…

Simoniaques au supplice (19)

Chant XIX. Simoniaques & Co. Les terrifiantes punitions du Très-Haut. Un Jean XXIII en cache un autre…

Plus le Jugement de Dieu, ou prétendu tel par l’auteur de la Commedia, se montre ingénieux dans la cruauté, et plus le poète s’en félicite, au dam de nos petites natures de lecteurs contemporains…

Ainsi Dante applaudit-il à tout rompre en découvrant le sort des simoniaques du 8e cercle plongés la tête en bas dans ces étroites cavités creusées dans le rocher et d’où ne sortent que le bas de leurs jambes et leurs pieds cramés par les flammes d’alentour.

Il y a là quelque chose de terrifiant et de presque comique à l’instant où s’élève la louange du visiteur : « Ô suprême sagesse, qu’elle est louable, la justice sévère que tu déploies dans le ciel, sur la terre et dans l’empire des crimes ! »

Il est vrai que les suppliciés ne sont pas traités ainsi pour des broutilles, et qu’un protestant devrait se réjouir de voir punis des actes qui provoqueront, justement, la colère des fidèles contre les princes de l’Eglise. La simonie, dont Simon le Magicien est le «patron», lui qui a tenté d’acheter les apôtres avec de l’argent, et qui s’applique à toute forme de prostitution des Biens de l’esprit, est en effet l’une des formes de la trahison cléricale de l’esprit évangélique, dont la gravité est telle aux yeux de Dante qu’elle légitime son intransigeance absolue, qui n’épargne pas les plus hautes autorités de la hiérarchie romaine où surabondent, à l’évidence, les plus fieffées canailles.

La première ombre de ceux-là, les pieds gigotant sous les yeux de Dante, à qui Virgile apprend qu’il s’agit du pape Nicolas III, est un simoniaque parmi d’autres, dont son successeur Boniface VIII, rapace s’il en fut et assoiffé de pouvoir qu’il évoque lui-même du fond de son trou – tous coupables de s’être enrichis en monnayant leurs bénéfices ecclésiastiques.

Par la suite, au fil de ce chant éminemment allusif en matière historique et politique, nécessitant alors le recours aux notes détaillées que fournit la version prosaïque de François Mégroz, Dante impliquera encore l’empereur Constantin lui-même pour sa prétendue « donation » au pape Sylvestre Ier, après sa conversion au christianisme, croyance médiévale en laquelle Dante voit l’origine de la confusion entre le temporel et le spirituel. Or cette prétendue donation était un faux, fabriqué au VIIIe siècle, auquel le poète a prêté foi par erreur d’époque…

Pour mémoire, et non sans ironie, l’on rappellera que la simonie fut l’un des péchés majeurs du redoutable Jean XXIII, non pas le bon pape débonnaire du XXe siècle (1958-1963) mais l’aventurier Baldassare Cossa (1410-1415), duquel celui-là a repris le nom (on se demande un peu pourquoi) et qui aurait acheté sa charge après un passé de piraterie et qui fut déchu pour indignité…

L’avenir à reculons (21)

Chant XX. Devins et astromanes. Une imagination punitive frottée de sadisme.

Plus on descend vers le bas-fond de l’enfer selon Dante, et plus on constate à quel point les critères de jugement du poète, inspirés par la morale et la métaphysique thomiste, différent de nos conceptions contemporaines.

C’est ainsi que le châtiment qu’il réserve aux devins et autres faiseurs de prédictions, au VIIIe Cercle, est d’une cruauté qui peut nous sembler disproportionnée, et d’un sadisme assez caractérisé une fois encore.

Conformément au principe dit du contrapasso, qui veut que le pécheur soit puni d’une manière qui mime pour ainsi dire sa faute – celle-ci consistant ici en la prétention de percer le secret du temps à venir -, les devins se trouvent littéralement distordus, physiquement, puisque leur tête est vissée à l’envers et qu’ils sont contraint d’avancer en arrière, pleurant sur leurs propres fesses. Et Dante de se fendre d’un commentaire candide en affirmant qu’on n’aura jamais vu ça dans l’harmonieuse nature conçue par le Très-Haut, à quoi l’on pourrait objecter qu’il est des malformations congénitales bien pires que celles-là, infligées par Dieu à des innocents avérés, mais passons…

Pour sa part, Dante est tout de même effleuré par la compassion, au point que Virgile son guide le rabroue en affirmant, lui le païen, que « la piété ici veut que toute pitié soit vaine ». C’est cela même : c’est la piété pieuse que les devins défient, étant établi que percer le secret du Temps relève de l’orgueil humain, voire du blasphème.

Or il y a là de quoi méditer sur l’ordre naturel du temps humain, qui nous concerne évidemment jusqu’en notre XXIe siècle, à la fois impie et crédule jusqu’à l’imbécillité. De fait, que voit-on dès qu’on ouvre le premier tabloïd venu : que les prédictions font florès à l’enseigne des horoscopes et des sentences plus ou moins charlatanesques de tout acabit pseudo-scientifique ou sectaire, de Dame Soleil en Mage Astromane.

L’Avenir appartient à Dieu seul, sous-entend le poète sagement soumis à l’Ordre cosmique présumé, mais on verra plus loin, au Purgatoire et au Paradis, quelle énergie libératrice recèle cette apparente « soumission », en phase avec le potentiel poétique des zones supérieures.

Le lecteur d’aujourd’hui se sentira, comme souvent au fil de la Commedia, un peu perdu dans la foison des références historiques, mythologiques (ici avec l’apparition du bisexuel Tirésias) ou politiques du récit, et particulièrement dans un chant comme ce vingtième, saturé d’allusions et encore corsé par le discours explicatif de Virgile sur l’origine de Mantoue, en son pays natal. On se rappelle alors, une fois de plus, la formule de je ne sais plus quel critique contemporain parlant de « pléthore du signifié » dans La Divine Comédie, et l’on se contente alors de psalmodier les vers originaux dont la musique passe le sens. Avec un tambourin, ce peut être d’un chic effet…

Sources (extrait)

Dante. La Divine comédie. Présentation et traduction de Jacqueline Risset. Garnier Flammarion.

Philippe Sollers. La Divine comédie. Entretiens avec Benoît Chantre. Gallimard. Folio.

François Mégroz. La Divine comédie. Traduction et commentaire littéral. L’Age d’homme, en trois volumes.

Dante. Enfer, traduit de l’italien, préfacé et annoté par Danièle Robert, édition bilingue, Actes Sud, 2016.

Dante, La Divine Comédie, nouvelle traduction de René de Ceccaty. Points/Poésie, 2017.

Dante, L’Enfer, traduction nouvelle de Michel Orcel. La Dogana, 2019.