Des larmes retenues

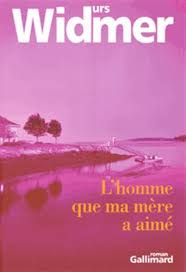

À propos de L’Homme que ma mère a aimé, d’Urs Widmer

par Elisabeth Vust

Lors de sa parution en allemand, ce texte aurait créé des remous parmi la bourgeoisie zurichoise, en particulier dans la famille d’un chef d’orchestre réputé, sûrement outrée devant ce portrait de leur parent en artiste de génie, certes, néanmoins égotiste et autoritaire. Ces vagues d’irritation risquent d’emporter avec elles le qualificatif de «roman», qui n’est pas là pour rien sur la couverture d’un ouvrage dont l’intérêt n’est pas d’identifier les protagonistes, mais d’approcher l’énigme d’une femme qui n’en pouvait plus.

S’il y a scandale, il ne se trouve pas « autour» du livre mais en ses pages, parce que le désespoir est toujours inacceptable, insupportable à vivre, et à observer, qui plus est pour un gosse qui a dû, j’imagine, se sentir coupable de ne pas parvenir à rendre heureuse sa mère. Aurait-elle un fondement, ma supposition n’intéresse pas pour autant cet enfant, aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années, le narrateur (double fictionnel d’Urs Widmer) qui efface ici presque toutes traces de lui — les rares qui survivent étreignent doublement — et qui permet à la passion de sa mère d’exister enfin en la recréant par la littérature.

Un lourd secret

Pendant sa vie entière, sa mère a aimé un homme qui n’éprouvait pas de sentiments, ou si peu, pour elle, collaboratrice de l’orchestre qu’il dirigeait. Si ce célèbre acteur de la scène musicale, économique et poli-tique suisse avait écrit son autobiographie, cette fidèle — elle ne manquait aucun de ses concerts —n’y occuperait sans doute pas plus d’une ou deux lignes, alors que lui hante ce récit. Sa présence rend virevoltante la jeune femme, puis son souvenir et ses apparitions publiques nourrissent le culte qu’elle lui voua cinquante ans durant. Et cela, dans un secret partagé uniquement par son fils, et dans une souffrance que ce dernier évoque sans dolorisme et sans oublier les instants de douce euphorie. Or, à supposer que cette oeuvre ne doive pas beaucoup à l’imagination, elle s’imprègne cependant de l’imaginaire d’un enfant qui se racontait la vie avec les mots du conte.

Drôlerie et tragédie

Conte enchanteur lorsque sa mère rit parmi ses oncles (des géants de la montagne), terrifiant lorsqu’elle se sent possédée par une force qu’elle ne maîtrise pas. Du coup, elle s’habitue à bondir dans ses paysages intérieurs pendant que son enveloppe de chair, soit gît dans un coin, soit agit de manière impeccable — reçoit les invités, gère son ménage —, voire excessive. Tantôt fragile et égarée dans les flots de l’angoisse, tantôt résolue et exemplaire. Le coeur rivé à un musicien qui galope vers le succès, sa folie côtoie de façon saisissante celle de 39-45 : lancée à corps perdu dans le jardinage, elle répand de l’insecticide; Hitler bombarde Coventry. Elle plante des oignons ; il envahit la Russie.

Il faut dire que les bonheurs d’écriture abondent dans cette histoire qui est à la fois éternelle (amour non partagé, poids de la relation parentale sur le destin), peu commune (parti de rien, un homme conquiert la société zurichoise), culturelle (chronique musicale avant et après-guerre), tragique (elle mène de la bour-geoisie aux électrochocs) et drôle (esprit de l’auteur). Surtout, sa beauté m’ahurit, sa tristesse me magnétise, sa pudeur m’affole («il y a de quoi avoir les larmes aux yeux », glisse Widmer) et ses échappées loufoques ravivent mes rires de petite fille. Pour certains, elle n’est qu’une ombre sur un cliché photographique. Pour le narrateur, elle est sa mère; il la rend ici inoubliable.

E.V.