Augiéras le dandy des cavernes

Retour à un grand méconnu,

par Antonin Moeri

Ce qui manque considérablement aux écrivains actuels, c’est le lyrisme. «Style élevé et hardi», dit le Robert qui ajoute: «manière passionnée de sentir, de vivre.»

Les chevaux et les styles de race ont du sang plein les veines. La vie ! La vie ! Tout est là ! C’est pour-cela que j’aime tant le lyrisme. Il me semble la forme la plus naturelle de la poésie, disait Haubert. Le lyrisme tue l’écrivain, par les riels, par les artères et par l’hostilité de tout le monde, disait Céline. On pourrait parler d’un souffle divin qu’on retrouve par exemple dans les Chants de Maldoror, La Saison en enfer ou le Van Gogh d’Artaud.

Les auteurs actuels ne peuvent être lyriques, car on leur demande trop de choses: savoir bien ficeler une histoire adroitement structurée, fabriquer un livre agréable et plaisant de rentrée littéraire, faire la cour aux journalistes, tisser des liens avec les personnes influentes. En d’autres termes: chercher l’exercice d’un pouvoir. Pour réussir dans le milieu, fadeur, ruse, habileté, arrogance et sens de la stratégie sont les qualités requises. Exactement toutes celles qui faisaient défaut à François Augiéras qui préféra s’abandonner au flux de sa vie intérieure. Recherchant cette intimité avec soi-même qu’on retrouve chez la plupart des mystiques.

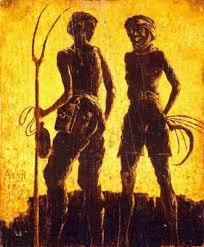

Le héros du premier récit d’Augiéras vit dans le désert algérien, chez un colonel à la retraite qui l’a recueilli, dont il sera à la fois l’élève, l’amant et l’esclave. L’officier apprend le français au petit voyou qui pleure d’avoir trouvé un père. Il lui apprend à dessiner, à calculer, à écrire, à observer les astres et les oiseaux, à lire L’Odyssée et Robinson Crusoé, à faire l’amour dans la nuit froide. Le scandale de cette relation ne passe pas inaperçu. Le narrateur, menacé de mort, sent la nécessité de s’expliquer devant son Créateur. Il décide de prendre l’univers à témoin de sa détresse et de son humiliation.

Ce texte d’une incomparable perfection littéraire raconte la découverte panique d’ une écriture hantée par Dieu sous le ciel étoilé d’Afrique. Qu’ai-je fait si loin des écrivains de mon temps ? se demande Augiéras. Ayant accepté l’horreur de sa condition, il relève la tête, il sait qu’à travers les mots, il pourra désormais transformer sa défaite en victoire sur la mort.

«Mais l’oeuvre véritable demeurait à écrire». Dans Le Voyage des morts, il reprend et développe cette expérience fondamentale. Il approfondit l’énigme de cet amour fou ressenti pour un homme qui fut en réalité son oncle. Il nous emmène dans une autre conquête: celle d’un style.

De retour en France, le garnement brûlé de soleil, vêtu de loques, accompagne des marchands ambulants. Il dort dans les granges et les hangars. Il s’éprend d’un peintre d’une réelle laideur, le nez gros et vulgaire, le front bas, le cou puissant. Les tempes bourdonnantes, bouche ouverte, la poitrine pleine d’une joie immense et sauvage, le bel adolescent danse dans les guingettes,au bord de l’eau, sous les ampoules multicolores. Un jour, il poursuit une jeune paysanne parmi les épis roux, sous le ciel tendre et bleu. Il la prend sous lui et s’enfonce doucement dans sa chair rose. L’amour se moque de la mort.

Cette sexualité indifférenciée se retrouve chez le narrateur indigent, incurable et seul du dernier livre d’Augiéras. Au fond des bois du Périgord, à l’écart d’une société qui lui est étrangère, il décide d’inventer un autre monde, un art, une musique, une civilisation inconnus. Sur cette antique terre de magiciens, de sorciers et de saints, il vit dans la seule compagnie des oiseaux et des serpents. Devant sa caverne, il lit le Livre des morts thibétain, les Upani-shads. Il tremble d’émotion en apercevant Céline, une femme-enfant sortie de la nuit des temps, féline, douce et dangereuse. Il pleure lorsque Krishna dépose sur ses cuisses une brassée de fleurs et baise ses pieds. Je n’invente rien et ne lâche jamais le réel, qui dépasse souvent la fiction.

L’oeuvre d’Augiéras se présente comme un voyage initiatique. Passer pour un artiste n’a pas été son obsession. Il s’est efforcé de trouver à ses risques et périls un style de vie qui tienne face à la splendeur des astres. Pour cela, il devait traverser le désert, loin du «petit homme» actuel au psychisme étroit, dépourvu de sens méta-physique, cette caricature d’être humain.

A.M.

François Augiéras: Le Vieillard et l’enfant, Minuit 1985, Le Voyage des morts, Fata Morgana 1979, Les Noces avec l’Occident. Fata Morgana 1981, Une adolescence au temps du Maréchal, Fata Morgana 1988, Domine ou l’essai d’occupation, Editions du Rocher 1990.