À la (re)découverte de Jean Malaquais

Marseille, Cap de Bonne Espérance,

par Jean Malaquais

Coude au corps, poing fermé sous le menton pour soutenir le poids de mes pensées, je me penche sur un grand atlas bariolé de routes et de rivières, de montagnes et de vallées —et je ne m’y reconnais pas. Ça ne correspond à rien, à aucun souvenir que j’aie de la terre, de l’eau, et ça fait penser à une écorce d’arbre vue de près, à une fourmilière vue de loin. Pourquoi me trompe-t-on ? J’ai été sur les falaises de Douvres, dans les fjords de Bergen, entre les piliers de la Tour Eiffel, et j’ai failli me noyer dans le Rhin et j’ai navigué au large de Tamatave et j’ai grimpé la colline du Parthénon et jamais je n’ai eu le sentiment de me balader sur une peau de momie, sur le dos d’une main rongée de sclérose. C’est à ça que me font penser les cartes de géographes-traceurs de méridiens et de longitudes, à ça ou encore à l’épiderme gras et fripé des poivrons, c’est sans doute très décoratif mais je me méfie. Que sait-il des lagunes de Venise, des pins parasols inclinés sur le Golfe du Lion, de l’index du Christ immobile sur la baie de Rio, — et qu’en sait-il mon géographe, lui qui peut-être est mort en travers de sa planche à dessin, lui qui peut-être n’a jamais été cueillir une marguerite ?

Ainsi, sur la gauche de ma mappemonde, côté coeur, côté Amérique, ce qu’il détache en éclaireur, en signe de fraternité de l’Europe à l’hémisphère d’en face, c’est une presqu’île d’Irlande, c’est un rocher du Portugal, mais naturellement c’est faux, cela j’en suis sûr, comme je suis sûr que l’arbre se pare de feuilles pour faire la cour au rouge-gorge. C’est faux, je le sais, parce que l’extrême pointe, l’extrême avancée de terre que le Vieux monde pousse à la rencontre du Monde nouveau comme s’il aspirait à retourner dans le sein maternel, à rejoindre le primaire géologique de la préhistoire quand l’Europe ne faisait qu’un avec l’Amérique — c’est ici qu’elle est, à Marseille, Marseille-sur-Rhône. Urbi et orbi.

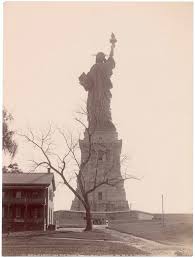

C’est tellement vrai, que les moineaux qui nichent dans l’unique platane de la Canebière se le racontent à l’heure de la sieste. Avant la guerre c’était peut-être bien le Cap Saint Vincent qui, du littoral européen, enfonçait l’ultime coup d’éperon dans les eaux de l’Atlantique lesquelles, à l’autre extrémité de leurs vagues, expirent dans la baie d’Hudson, mais maintenant c’est d’ici, de Marseille, que l’on peut encore adresser un adieu à la statue de Bartholdi ; avant la guerre, je veux dire avant que les stukas n’aient démoli le sommeil des stratèges et que le monde n’ait pris une grande secousse dans les reins. C’était il y a longtemps. Depuis, la mer a bu beaucoup de jeunes vies, la terre s’est creusée de beaucoup de tombes, et dans les remous et dans les entonnoirs pas seulement la science des géo-graphes s’est engloutie. On ne reconnaît plus les Scandinaves, les Espagnols ont d’un bond rejoint Torquemada, les Polonais ne peuvent plus faire le zouave à cheval, les Grecs ont été défaits devant Troie. Les agences Cook sont sur les dents, pas un indicateur de chemin de fer qui soit à jour, pas un Baedecker qui dise vrai, et il n’y a pas que le tracé des pays qui ait été effacé à grands coups de gomme. On demande des arpenteurs, des mesureurs en long et en large, des européologues munis d’une boîte à compas. Car outre que la chenille des panzers a dévoré les frontières et la pluie des obus noyé les villes et que les mines dérivantes ont obstrué les ports, c’est la configuration géologique même de l’Europe qui a subi un bouleversement fondamental. La preuve, c’est que les navires ne savent pas trop comment s’y rendre ni quelle route emprunter pour s’en revenir. L’Europe, on veut dire l’Eurafrique, ne ressemble plus du tout à l’image qu’en donnent les manuels scolaires, elle a dorénavant l’aspect d’un tube de shaving cream pressé à sec et dont seul le goulot fileté garde trace de l’ancienne splendeur : un tube orienté est-ouest, le bout dirigé vers l’Amérique comme une bouche grande ouverte sur un cri.

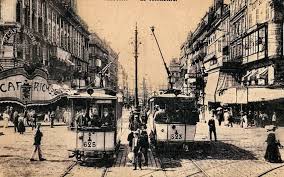

Et tout en regardant mon atlas je pense que pas plus que les hommes les villes ne sont responsables de leur destin. Avec son boulevard central si semblable à n’importe quel boulevard de n’importe quelle ville de province, avec ses bas quartiers aux inépuisables relents de peste et de mort aux rats, Marseille n’était désignée en rien pour devenir le Cap de Bonne espérance de l’Europe.

Grand port paresseusement couché au soleil de la Méditerranée, sentant le fricot et la sueur nègre que le mistral sauvage même ne peut dissiper, Marseille s’était toujours contentée d’être un carrefour, lieu de relâche entre une arrivée et un départ, où matelots malais et chinois laissaient leur part de dollars, emportaient leur part de gonocoques. Singapour de l’Ouest, sûr bordel sur les routes du monde, elle détenait le monopole du vrai pastis, de la vraie bouillabaisse, et avec ses marchandes de poisson à la voix enrouée et ses joueurs de boules dominicaux, elle tenait dignement son rang sous l’oeil bienveillant du bon Dieu. Et voici qu’à la suite de toutes sortes de perturbations dont on connaît — ou ne connaît pas — le déroulement, les navires ne touchent plus quai à La Joliette, le pastis est interdit, la bouillabaisse introuvable, les marchandes de poissons sont tout à fait aphones, les mai-sons closes — closes sérieusement ; seules les parties de boule — tant qu’il reste des boules — rappellent l’ancien climat. Mais, par contre, Marseille a été promue au rôle de suprême tremplin d’où ce que l’Europe compte de plus authentiquement humain espère s’élancer au-dessus de la vaste pièce d’eau de l’Atlantique : seul grand port laissé libre — relativement libre — sur le Continent, la cité phocéen-ne s’est vue élevée au destin unique de l’unique observatoire resté intact, et de ce promontoire providentiel une humanité traquée prie face aux quarante-neuf étoiles de la constellation.

Il est doux, étant homme, de participer au destin des hommes. Il est doux, la guerre étant, de payer chacun sa pinte de bon sang vermeil. Loin d’être un mythe démocratique, u la loi égale pour tous », quand bien même elle consisterait à trépasser de peste écarlate, tient aux sources mêmes des rapports sociaux. Mourir sous les décombres de sa maison ou sur le versant d’une tranchée ou encore sous les douze balles d’un peloton d’exécution, l’acceptation en somme passive d’un destin qui tout à l’heure sera peut-être celui de Pierre, de Paul, implique pour une grande part un ineffable sentiment de justice — affect hors de tout rapport avec le code criminel ou la peur du gendarme. Parce que si indiciblement misérable que soit le lot de la femme, de l’enfant, dont la vie saigne sur le noir tranchant d’un éclat d’obus, ce lot est tout de même à la mesure de notre destin, puisque aussi bien les hommes n’ont pas encore appris à fonder une humanité ; parce que quel que soit le rôle de l’individu dans la hiérarchie sociale, celui-ci se sent avant tout membre de la Cité, solidaire des autres membres de son groupe, responsable des lois qui régissent le monde. Nul n’a vraiment le désir d’échapper à la loi commune, nul n’en a en tout cas le pouvoir, et aussi iniques que soient les souffrances, toujours elles sont à l’échelle de l’homme si l’homme y reconnaît une part de douleur commune à tous. Hors cette identification, hors la Cité, la vie n’est ni possible, ni pensable. Tomber, l’écume aux lèvres, est la loi de la guerre. Nous sommes dans la loi. Aussi il n’est pas de cruauté plus raffinée que celle qui s’emploie à faire déchoir l’individu de ses prérogatives de membre de la tribu. Et les gens à qui l’on ôte le droit de crever fraternellement sous les décombres de la maison commune et que l’on met au ban de la Cité et que l’on met hors la loi, hors l’espérance, hors la mort — que veut-on qu’ils deviennent sinon le remords, sinon le cilice de l’humanité?

Ces déracinés, ces extirpés de leur lieu natal, traînant chacun son fardeau de conscience universelle, ces hommes de rien ont pourtant fait la gloire de l’Europe. Savants austères, peintres de talent, médecins fameux, poètes de génie, ce que des millénaires de culture et de sélection ont produit de plus noble, les voici donc frappant aux portes des Etats-Unis comme une cohorte de dam-nés au guichet de saint Pierre. Ils étaient professeurs de neurologie à Vienne, astronomes à Varsovie, metteurs en scène à Berlin, physiciens à Amsterdam, ils cultivaient les sciences et les arts et les méta-physiques avec un amour et une piété sans égal, et maintenant ils sont là, debout dans un méchant veston, faisant la queue devant le consulat américain, eux dont la pensée et les spéculations et le verbe sont connus de milliers et de milliers d’Américains. Ils sont là, seuls mais très grands dans leur solitude, seuls et sans pays et sans toit, avec plus rien dans leurs mains parce qu’un immense ouragan a démoli les quatre murs de la maison, parce qu’on leur trouve le crâne de l’homo palestinus, la dentition de l’australopithecus africanus. Ils sont là, debout sous la hampe du drapeau américain, légion d’excommuniés par-delà même l’enfer, combattants de l’intelligence, combattants des armées, hier encore au faîte des honneurs, aujourd’hui souillés dans leur dignité qui est notre dignité, dans leur âme qui est notre âme.

Mais Marseille a beau être l’ultime bouée qui surnage dans les eaux folles du continent, le superlatif absolu qui seul encore permette d’imaginer une levée d’ancre à destination de l’Amérique, le chemin reste long et dur qui mène aux débarcadères des E.U; des Etats-Unis parce que jamais terre n’a symbolisé avec pareille intensité un idéal de liberté, jamais, pas même aux yeux des pionniers aventureux des siècles perdus. De Portland à Galveston, de San Diego à Seattle, tout au long de l’axe du 40e parallèle qui depuis New York traverse d’outre en outre les E.U., la grande République de Franklin et de Lincoln est devenue le point de mire de l’apatride humanité. A tort ou à raison, tous ceux que les événements ont ravalés à l’état de parias y tournent le visage, espérant que là-bas est la délivrance, là-bas le refuge. Car si pour l’émigrant de jadis l’Amérique signifiait richesse, pour l’émigrant d’aujourd’hui elle concrétise un bien autrement précieux que l’or: la solidarité humaine.

Et, de fait, le sauvetage a lieu. Oh, sans doute bien lentement au gré de ceux que la détresse empoigne à la gorge, mais c’est que l’entreprise on l’imagine difficile. La tempête fait rage, le canot des rescapés ballotte sur la vague, les câbles de transbordement se rompent qui ont été amorcés du navire U.S.A. au radeau des survivants. Des organisations comme The Emergency Rescue Committee, la HIAS – JCA Emigration Association, la YMCA, The Unitarian Service Committee, les Quakers, etc., se dépensent sans limite, soutenus dans leur effort par de nombreuses personnes dont on ne saura jamais le désintéressement. Et devant le gris immeuble du consulat des E.U. à Marseille, silencieuse et grave, patiente, une foule que chaque jour qui se couche sur la vaste terre enlise un peu davantage dans l’irréparable, dans l’irrémédiable, une foule depuis longtemps privée de sol et d’air et d’espace. Il faut vaincre quels obstacles, traverser quels purgatoires pour avoir raison des affidavits, des visas d’entrée, des visas de sortie, des visas de transit, des visas — des visas — des visas!

Des navires chargés de vêtements, de lait condensé, de vitamines, traversent l’Atlantique. Les pauvres, les faméliques journaux d’Europe se pâment d’aise : les écoliers du Vieux monde ne grandiront pas les jambes torses, les bras décharnés, les poumons en lambeaux. Ah, mes petits enfants, le bon oncle Sam, le brave oncle Sam pense à vous. Il n’a pu empêcher la guerre, il voudrait au moins que vous ne deveniez pas des cadavres ambulants.

Je parcours les pauvres, les faméliques journaux d’Europe et je pense que c’est tant mieux pour les petits enfants, tant mieux pour l’oncle Sam. Et je pense tout à coup qu’il faut neuf mois pour faire un petit enfant, et quarante ans pour faire un homme; qu’il faut des générations d’hommes de quarante ans pour faire un grand pianiste, un grand écrivain. Et je pense que l’on ne fera jamais assez, que vous ne ferez jamais assez pour ceux-là qui sont la noblesse de la lignée des hommes. Car c’est un grand privilège, un grand honneur que d’avoir été choisi par le destin pour manifester face au monde ce qu’il y a de plus divinement éternel dans l’homme : la fraternité.

Jean Malaquais

Sauvé de l’oubli

La redécouverte de l’ oeuvre de Jean Malaquais (né Ian Malacki en 1908, à Varsovie, et mort à Genève en 1998), dont nous proposons ici un inédit et une présentation générale, doit beaucoup à l’éditeur Jean-Pierre Sicre qui a réédité chez Phébus ses deux ouvrages majeurs, Les Javanais et Planète sans visa, ainsi que de passionnants carnets (Journal de guerre et Journal du métèque), la correspondance avec André Gide et un dernier roman, Le gaffeur. Nul doute que, sans cette relance éditoriale qui mobilisa l’énergie de l’écrivain, perfectionniste s’il en fut, jusqu’à son dernier souffle, l’oubli eût effacé toute trace de ce très remarquable auteur, chroniqueur puissant et intègre d’une époque tourmentée, et créateur d’une langue formidablement vivante et vibrante.

Nous remercions vivement Elisabeth Malaquais, veuve de l’écrivain, et les chercheurs Geneviève Nakach et Georges Millot, pour l’aide généreuse qu’ils nous ont apportée dans l’élaboration de ce fronton.

JLK

(Le Passe-Muraille, Hommage à Jean Malaquais, No 58)