Antonin Moeri satiriste larigot

À propos des nouvelles du Sourire de Mickey,

par JLK

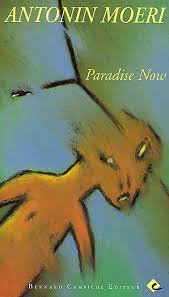

Antonin Moeri poursuit, depuis bientôt une quinzaine d’années, un travail littéraire des plus singuliers dont l’évolution constante et l’ouverture progressive, du solipsisme exacerbé de ses premières autofictions (Le Fils à maman, Vile intérieure et Les Yeux safran) à l’observation élargie par les nouvelles d’Allegro amoroso (gratifiées d’un Prix Schiller) et à l’avancée plus marquante encore de Paradise now, aboutissent aujourd’hui à un livre foisonnant, drôle et tendre, où l’esprit critique appliqué au Brave New World actuel se distribue d’une façon qui rompt avec toute convention, qu’elle relève du «politiquement correct » ou de son contraire.

On pense au premier livre de Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, en pénétrant dans le labyrinthe social et mental du Sourire de Mickey, et d’abord parce que Moeri travaille lui aussi sur les mécanismes et les clichés de la nouvelle langue de bois en vigueur dans nos sociétés dites évoluées. Le monde qu’il observe en entomologiste à forte loupe est aussitôt perçu comme un univers en apesanteur, où règne une irritabilité latente et une insidieuse insatisfaction, également camouflées par un sourire dicté par une «dure loi». Forcés à « positiver », les gens y sont « astreints à la bonté » et n’ont «droit à l’expression que la générosité du coeur, les émotions liées à l’enfance et la compassion pour les exclus ». L’observateur laisse cependant filtrer une hésitation : « Ils avaient visiblement des certitudes », précise-t-il à propos des gens qu’il observe, « ils avaient tous l’air d’avoir le même ennemi ». Et c’est dans cette zone ambivalente que le narrateur, lui-même à plusieurs masques, va puiser ses observations modulées par autant de voix constituant en somme le Discours de l’époque.

La grande affaire d’Antonin Moeri a toujours été le langage, mais ici le Discours, dit convenu ou non convenu, commande aux rôles et aux dialogues, avec des failles cependant par lesquelles s’engouffrent et le tragique et le comique de la vie non codifiée. Un couple à la coule (dans No lirnit) justifie à mots couverts, dans un restau à sushis, sa décision (à la fois « bagatelle» et « truc inconcevable ») de procéder à un avortement jamais désigné par son nom. Une femme plus ou moins frustrée (dans S’en aller) intrigue, dans une entreprise où elle a charge de « modeler les comportements », pour que le patron vire un collègue par trop séduisant et libre dans ses actes et paroles. Une femme plus ou moins libérée (dans Claire) en découd verbalement avec son père plus ou moins vieille garde sur ses choix de vie. Un prof à bout raconte à un flic (dans Le Sourire de Mickey) ses tribulations d’enseignant confronté à la zizanie souriante d’un fils à maman et au harcèle-ment de celle-ci. Deux frères (Mammy blue) se retrouvent auprès de leur mère victime d’un accident de santé. Telles sont, entre autres, les situations observées dans cette suite de nouvelles dont le narrateur embusqué (derrière un journal ou une haie) marque tantôt la distance de l’analyste et tantôt s’implique lui-même (avec Rails.’ notamment) dans le rôle d’un personnage, à moins que ceux-ci ne deviennent eux-mêmes narrateurs ou commentateurs.

Le sentiment d’un égarement collectif est à tout moment perceptible dans Le Sourire de Mickey, dont l’auteur pratique une sorte de phénoménologie mimétique aux dehors tour à tour sentencieux et burlesques, incantatoires ou paniques. Dans une société où l’on affiche le mot parce que la chose n’y est plus, le discours du faux-semblant est ici réinvesti avec une sorte d’humour ahuri sans que soit phagocyté pour autant l’élément émotionnel, qui donne au livre sa palpitation et sa chaleur particulières. Parfois un peu trop démonstratif à notre goût, Le Sourire de Mickey regorge cependant d’observations pénétrantes et marque une nouvelle évolution de l’auteur dont il y a, sans doute, encore beaucoup à attendre.

JLK

Antonin Moeri, Le sourire de Mickey, Campiche, 2003.

(Le Passe-Muraille, N0 58, Octobre 2003)