Le trésor de Maeterlinck

Sur la Belgique fin de siècle, le symbolisme et le génial Gantois,

par Philippe Thirard

Un grand mouvement de réévaluation du symbolisme agite cette fin de siècle. Les éditions Complexe viennent d’y apporter une magnifique contribution, fruit de la complicité entre l’éditeur belge André Versaille et l’universitaire français Paul Gorceix. Celle-ci ne date pas d’hier. Elle nous a déjà valu un volume de romans, nouvelles et essais, La Belgique fin de siècle, un autre de poésie de la même période ou encore la réédition des livres de Maurice Maeterlinck consacrés à ses observations de naturaliste qui, en dépit de leur colossal succès à l’époque de leur parution, ne se trouvaient plus que sur les éventaires des bouquinistes. Il en allait de même pour l’ensemble du théâtre et des autres écrits du Gantois et c’est cette lacune que viennent combler trois volumes réunis sous coffret. Publiées grâce à l’aide du ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique, ces Œuvres, tomes I, II et III, rassemblent quelque deux mille pages et permettent de (re) prendre la mesure de l’apport de Maeterlinck au patrimoine littéraire mondial.

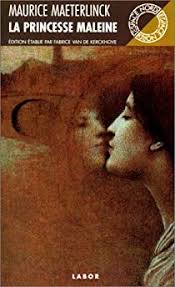

Non que la renommée l’ait boudé de son vivant. Remarqué par Stéphane Mallarmé en 1889, son recueil de poèmes Serres chaudes prélude au succès critique retentissant de sa pièce La Princesse Maleine, que le même Mallarmé fit parvenir à Octave Mirbeau l’année suivante. Dans un article sur deux colonnes en première page du Figaro du 24 août 1890 – à cette époque, la vie de l’esprit avait sa place à la devanture de ce qu’on n’appelait pas encore les médias – le redoutable polémiste s’enthousiasmait: M. Maurice Maeterlinck nous a donné l’œuvre la plus géniale de ce temps et la plus extraordinaire et la plus naïve aussi, comparable et, oserai-je le dire ? Supérieure en beauté à ce qu’il y a de plus beau dans Shakespeare. Cette œuvre s’appelle La Princesse Maleine. Existe-t-il dans le mon-de vingt personnes qui la connais-sent ? J’en doute. Depuis plus de six mois que ce livre a paru, obscur, inconnu, délaissé, aucun critique ne s’est honoré en en parlant…

Tandis que cet étonnant papier lançait définitivement l’écrivain dans la carrière internationale des lettres, le jeune auteur de 28 ans recevait un exemplaire justificatif du Figaro, en plein repas familial dans la maison de campagne des parents Maeterlinck. Le passage sur Shakespeare dut faire terriblement plaisir à l’auteur – admirateur du théâtre élisabéthain, n’avait-il pas traduit John Ford, mais aussi Macbeth ? – tout en semant une sérieuse pagaille dans sa vie. En cette dernière décennie du XIXe siècle, en Belgique, la littérature n’était pas vraiment considérée comme une activité digne d’un bourgeois convenable: la poularde fut gâchée et, dans les jours qui suivirent, les amis de son père le regardaient avec une commisération déférente, comme s’il y avait eu un mort dans la maison; chacun soupçonne une mystification et attend un démenti cinglant; son exploit lui coûte la modeste place de juge de paix qu’il briguait afin de pouvoir tranquillement poursuivre ses travaux d’écriture.

Comme il le précise dans Bulles bleues – le recueil de ses «souvenirs heureux» qu’il consigne un an avant sa mort survenue en 1949 – ce ne fut pas davantage l’occasion d’un succès de librairie: La Princesse Maleine n’avait été tiré qu’à une cinquantaine d’exemplaires. Le temps de le réimprimer et la curiosité du public s’était déjà orientée dans d’autres directions. Mais l’impact de l’article fut énorme. Vingt et un ans plus tard, Maeterlinck reçut le seul Prix Nobel de littérature jamais attribué à un écrivain belge. Ses livres se vendirent à des centaines de milliers d’exemplaires. Meyerhold montait ses pièces à Moscou, comme il ferait plus tard pour Fernand Crommelynck, autre dramaturge belge majeur du XXe siècle.

Mystique flamande et romantisme allemand

Le rappel de cette success story n’a évidemment d’autre intérêt que de planter le décor. La vraie aventure de Maeterlinck est d’abord intérieure et littéraire. Pour Paul Gorceix, germaniste de formation que sa thèse sur Les Affinités allemandes de Maurice Maeterlinck a conduit à devenir un spécialiste de la littérature belge des vingt dernières années du siècle passé, l’auteur de Pelléas et Mélisande et de L’Oiseau bleu a réussi ce que n’est pas parvenu à faire Mallarmé: imposer les recherches du symbolisme au grand public cultivé. Les pièces statiques, immobiles, pessimistes et angoissées du Gantois vont faire le tour du monde, apportant la contradiction esthétique au naturalisme psychologisant qui règne sur les scènes de théâtre.

Pourquoi ? Maeterlinck a eu très tôt la révélation d’une tradition à peu près inconnue dans le domaine francophone, la mystique rhéno-flamande. Fasciné, il traduit brillamment mais à grand peine L’Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck l’Admirable, avant même d’avoir écrit ses propres premiers chefs-d’œuvre. Il y est venu grâce à la tradition du romantisme allemand, celui de Novalis – son éblouissante traduction des Disciples à Saïs est encore celle qui figure dans les deux volumes que la Pléiade consacre aux romantiques allemands – et aussi grâce à son exploration des écrits d’un Jakob Böhme ou d’un Ralph Waldo Emerson.

Cet univers du mystère, de la quête de l’Inconnaissable, de la vie symbolique, de la pensée analogique plutôt qu’allégorique, voilà l’énorme héritage que Maeterlinck introduit dans les consciences, à l’époque même où Nietzsche proclame la mort de Dieu. Croyant, éduqué dans un collège jésuite, Maeterlinck n’est ni un initié ni un thuriféraire du catholicisme, comme en témoignent les lignes qui closent Bulles bleues: La mort n’ouvrira-t-elle rien et fermera-t-elle tout ? Voilà les premiers souvenirs avec lesquels je me présenterai devant Dieu. Il me dira sans doute qu’ils ne sont pas remarquables, que ce n’était pas la peine de vivre si longtemps pour lui offrir si peu de chose. Je répondrai que, du moins, il n’y trouvera rien d’injuste ou de déshonorant. C’est tout ce que peut lui apporter un homme de bonne volonté qui n’est pas un héros, un martyr ou un saint. Ceux-ci sont très rares, et, je pense, eurent des occasions qui me manquèrent ou que je ne sus découvrir. En tout cas, pourrais-je ajouter, le souvenir auquel je tiens le plus, Seigneur, est celui des heures où je vous ai cherché, où j’ai pensé à vous, où j’ai essayé de vous comprendre, de vous pénétrer, de vous justifier, afin de pouvoir vous adorer sans mensonge et sans rien demander. L’homme eut ses doutes et ses tourments intérieurs, preuve que si Dieu pouvait ne pas exister, l’âme humaine qui le cherche est bel et bien une réalité objective…

La voie symbolique

De Maeterlinck (1862-1949), on dit souvent qu’à l’instar du peintre James Ensor (1860-1949), il ne commit plus rien d’intéressant après la quarantaine, se contentant de jouir de la renommée mondiale acquise par les fulgurances de la jeunesse. Et il est vrai qu’après 1917, la manière semble s’assagir. Mais, souligne Paul Gorceix dans le vivant et pénétrant appareil critique qui entoure les textes, la quête de l’écrivain ne se dément jamais et une profonde parenté lie les préoccupations apparemment disparates qui requièrent sa plume.

Le premier des trois volumes de cette édition indispensable, sous-titré avec à propos Le Réveil de l’âme, rend compte de la formidable diversité de sa production, tout en jetant des ponts entre le dramaturge et l’essayiste. Si Maeterlinck refuse résolument la théorie et la systématique, il ne renonce en rien à la pensée. Celle-ci s’affirme dans une esthétique du fragment, clairement revendiquée: ses Pensées, parfois qualifiées d’«écrits pascaliens», n’offrent avec celles du grand prosateur de Port-Royal que des ressemblances typographiques, ironise-t-il. La grande affaire de Maeterlinck, c’est de suggérer l’invisible sous le visible. Platonicien, ses considérations sur l’ésotérisme, la vie des insectes ou la mystique flamande renvoient à l’Unité d’un monde dans lequel la tâche de l’Homme est de tenter de se rallier au cosmos.

La voie royale pour y parvenir est le symbole. Ambivalent, jailli spontanément des profondeurs de l’instinct, fruit de la pensée analogique, l’approche du symbole selon Maeterlinck annonce l’œuvre d’un Carl Gustav Jung voire du Claude Lévy-Strauss de La Pensée sauvage et d’un structuralisme dont la définition n’a jamais été plus claire que celle du symbolisme lui-même. A la différence d’un Freud qui démystifie, classe et inventorie, Maeterlinck revendique le droit à la contradiction et entend sauver le mystère et la beauté du monde. Comme Jung, il cherche un principe unificateur qui permette d’englober mais de laisser vivre, loin d’une nomenclature qui fige ce qu’elle nomme, la multiplicité des devenirs humains, collectifs et singuliers. Longue méditation s’alimentant aux rêveries, à l’entrechoc des idées, au flottement de la pensée (on songe à Bachelard), l’œuvre de Maeterlinck traque inlassablement les signes de l’unité fondamentale entre la matière et l’esprit.

Le théâtre de l’Innommable

Paul Gorceix a réuni aussi une série d’écrits sur le théâtre, d’où se dégage l’image d’un dramaturge visionnaire mais lucide, préfigurateur d’un Artaud dans ses con-sidérations sur la cruauté, d’un Beckett dans sa volonté d’une réduction drastique de l’intrigue et surtout du dialogue, indispensable outil d’une sensibilité vouée à faire jaillir l’innommable. On ne peut plus radicale, sa vision de l’art théâtral va jusqu’à la mise en cause de la présence de l’acteur – n’a-t-il pas écrit plusieurs pièces pour un théâtre de marionnettes ?: Hamlet entra. Un seul de ses regards me montra qu’il n’était pas Hamlet. Il n’y était pas pour moi. Il n’était pas même une apparence. Il allait dire ce qu’il ne pensait pas. Il allait s’agiter tout un soir dans le mensonge. Je voyais clairement qu’il avait ses formidables destinées, ses destinées à lui, et celles qu’il voulait représenter en ce moment m’étaient indiciblement indifférentes à côtés des siennes. Je voyais sa santé et ses habitudes, ses passions et ses chagrins; il apportait devant moi et autour de lui sa naissance et sa mort, ses récompenses et ses châtiments, son enfer et son ciel; toute son éternité, et il essayait vainement de m’intéresser aux vibrations d’une éternité qui n’était pas la sienne, et que sa seule présence avait rendue fabuleuse. Et maintenant, la porte d’ivoire est à jamais fermée sur Hamlet, et il en est ainsi de tous les chefs-d’œuvre que j’ai vus sur la scène.

Heureusement, il n’a pas toujours été entendu sur ce chapitre… Dans le courant des années 70 et 80, des metteurs en scène comme Henri Ronse ou Claude Régy ont montré les mondes fabuleux que pouvaient susciter les textes de Maeterlinck. Ici intervient le reproche principal qu’on fera à cette édition : elle ne donne qu’un faible reflet des réalisations scéniques engendrées par l’œuvre de Maeterlinck. Cette carence d’une chronique proprement théâtrale est le travers habituel des histoires de la littérature dramatique, d’ailleurs assumé en pleine connaissance de cause par Paul Gorceix. L’important est que l’œuvre soit à nouveau disponible. L’essentiel du théâtre peut à présent à nouveau être lu, jusqu’aux deux pièces de propagande anti-allemandes écrites pendant la Première Guerre mondiale. Paul Gorceix explique ses choix – une intégrale était inenvisageable pour d’évidentes raisons de volume: il a voulu donner une image à la fois des contrastes et de la cohérence de l’écrivain, en écartant les textes de qualité inférieure.

A la lecture de ce qui nous est donné dans ces trois tomes, on se dit, avec un siècle de recul, que Mirbeau a eu raison d’évoquer Shakespeare – quand bien même l’appellation de «Shakespeare belge» put irriter Maeterlinck de son vivant. Si son œuvre n’a pas l’ampleur de celle du barde de Stratford, elle va aussi profond, avec les mêmes moyens d’investigation, à savoir le cœur, les sens, l’esprit, l’intellect et tout ce que l’on ne peut nommer et qui entre dans la totalité de l’intelligence créatrice. Les anciens parlaient, tout simplement, de poésie.

Ph. T.