Selfie au miroir à deux faces

par Francis Vladimir

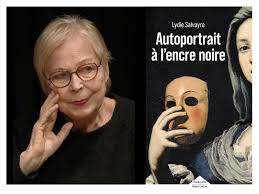

J’écris parce que je ne sais pas parler. La quatrième de couv’ reprend cette phrase de l’écrivaine en page 31 de cet autoportrait déroutant en diable. On devinait Lydie Salvayre portée sur l’insolite voilà qu’elle confirme qu’un auteur se repère à sa veine singulière de dire les choses de la vie sans tout à fait les dire mais en les disant toutefois. Son œuvre en atteste où elle n’aura cessé de dire le monde pour lequel elle a des attitudes de Captain Lydie ou de Captain Salvayre, c’est selon. Si je dis cela c’est que, pour des raisons qui n’appartiennent qu’à elle et qui s’explicitent dans les égarements ou doutes qui semblent l’avoir saisie à la demande qui lui a été faite d’écrire son autoportrait, elle nous embarque dans ce qui finalement plus qu’un autoportrait s’apparente à une stratégie de l’araignée dont la proie au beau milieu de la toile serait l’écrivaine elle-même. Rassurons-nous Lydie Salvayre se dédouble puisqu’elle est arachnéenne à souhait et proie en même temps, ce qui d’une certaine manière neutralise tout risque de la voir se démettre avant la fin du livre. Ajoutons, comme entrée en matière que, craignant une trop forte solitude dans cette plongée en elle-même, elle recourt à un stratagème simple et convaincant, celui de sa jeune voisine Albane (réelle ou fictive ?) révélant ce qui l’anime au plus fort de son « métier » – qu’on me pardonne le mot – d’écrivaine. Bref, nous entrons ici dans une propriété privée qui, par les effets d’une bonté éclairante, est la marque de fabrique, le sceau de notre autrice, revenant sur les tenants et aboutissants de ce qui fonde une écriture vive, enlevée, pétillante, taquine, rieuse et profondément touchante.

Je mentirais si je ne vous disais que les premières pages m’ont dérouté. Mais je suis passablement têtu et voilà qu’une magie sournoise a opéré, en dépit et contre soi, se jouant du lecteur et de ses préventions. Qu’est-ce qui fait que mon attention ait été cernée, piégée et captivée ? La reconnaissance, la proximité que le livre opère pour qui, comme ma grande famille, partage avec l’écrivaine le fait d’avoir eu des parents aux destins similaires (la guerre, la retirada, les camps d’internement). Et le livre de Lydie Salvayre, dès lors, de résonner comme un tam tam africain, chambre d’écho dont le lecteur ne peut se retirer avant qu’il n’en ait lu la dernière page.

Est-il vraiment très utile de rendre compte d’un livre ? Question que le livre soulève d’ailleurs. Ma foi, je crois bien que non et ce serait, peut-être la dernière chose à faire. Mais c’est moins du livre, finalement que l’on s’approche que de cet état si particulier que la lecture provoque chez celui ou celle qui se laisse prendre à ses rets. Que Lydie Salvayre s’interroge : « Saurais-je, me demandai-je encore, en me penchant sur ces quelques événements du passé qui me semblent disjoints, épars, disparates, affadis par le temps et dont la couleur changeait avec les saisons, saurais-je dénouer leur écheveau et leur trouver une trame lisible, une ligne de vie, un sens, une fin ? Saurais-je coudre ensemble les loques de ma mémoire pour me confectionner un bel habit. », et voilà qui complaît à notre attente et qui nous installe dans un no man’s land, la zone franche de la mémoire qui surfile (pour reprendre l’apprentissage en couture reçu de sa mère Montse), par à coup et petits bouts ce que le temps a justement éparpillé pour opérer ce regroupement familial qui va du père abhorré du temps de son vivant, le perdant, ce père du désastre (p149) – duquel elle avoue : « Je suis de père lasse »(p86) jusqu’à rappeler ce mot de Dostoïevski : « Qui ne désire pas la mort de son père ? » (p.90), détestation, point fixe immuable, dit-elle aussi -, et à une mère unique à la présence intemporelle. Et c’est sans aucun doute cette effraction de l’intime et de tout ce qui accompagne l’enfant, la jeune fille puis la femme qui s’affirme dans une simplicité de la réminiscence qui va droit au but, sans fioritures et dit, à sa manière ténue mais non moins affirmée, ce que fut, il y a bientôt cent ans, la guerre civile espagnole, l’exil des républicains et qui suggère les questions d’aujourd’hui face à une Espagne qui n’a point remisé le franquisme au musée des horreurs. Bref ce détour historique ne saurait prendre le pas sur ce qui est aussi, ailleurs, dans le livre de Lydie Salvayre. La bienveillance et la chaleur du souvenir, je ne sais s’il est bien de causer ainsi, des êtres qui lui furent et lui sont chers. Des bribes qui s’agencent revenues des anciennes douleurs dont elle laisse entendre que jamais elles ne s’éteignent, elle qui exerçât dans sa formation de psychiatre du côté de Marseille et très précisément ensuite à Bagnolet. Et là encore, il me faut bien avouer que mon cœur a eu des élans de tendresse pour l’écrivaine, qu’elle me pardonne si j’avoue que je fréquentais de mon côté et dans le même temps la chorale Pablo Neruda de Bagnolet. Que cela vous paraîtra dadais, n’est-ce pas, Madame ? Mais sans doute suis-je à glisser aux côtés de votre interlocutrice Albane, tenante des histoires feel good, des romances, contre laquelle vous vous échauffez, au quart de tour, face à ses argumentations et ses conseils que vous réfutez à votre grand désespoir, au nom de votre état de femme des lettres auquel vous n’accordez qu’un passable intérêt – la gloire est le soleil des morts -. Et pourtant vous l’êtes, femme des lettres, et n’avez-vous pas reçu, en dehors des prix littéraires de haut lignage, oui n’avez-vous pas reçu une reconnaissance posthume de Mme Yourcenar Marguerite herself avec l’attribution du prix de même nom, ce qui, croyez m’en si vous le voulez bien, vous situe dans mon cœur de lecteur, plus qu’en bonne place de récipiendaire, au tout premier rang d’écrivaine. Ne m’en veuillez pas d’être à mon tour taquin, vous l’êtes si prestement vous-même dans cette manière si libre qui vous caractérise lorsque vous plagiez à dessein Paul Valéry « Il y a des moi plus moi que d’autres » et que tout en vous, dit par vos mots, et ce que vous offrez au lecteur, est aussi d’un ordre qui sans être distance est de cet autre ordre pudique dont il faut relever que les batailles pour nombre d’écrivains ou dits tels semblent avoir été perdues.

S’il me plaît de vous dire, à ma façon irrévérencieuse, en tant que lecteur, tout comme vous qui, de votre côté le fîtes, en réponse à une demande éditoriale, c’est qu’au fil des années, et depuis votre entrée en écriture pour ne pas préciser en littérature, vous ne laissez pas insensible votre lecteur. Vous accommodez vos récits de tout un arrière-plan, d’un décor qui n’est jamais théâtral mais qui interroge le réel, relève l’obscur pour mieux nous éclairer, et nous accompagner. Il y a du Quichotte en vous, c’est certain et vous l’avez montré non avec l’improbable des aventures du Chevalier errant mais avec la constance qui était la sienne, cette manière têtue de passer les obstacles ou de s’y empaler avec sa lance, qu’importe puisque le but est de dire et de faire savoir que la bonté première existe, cette bonté primitive, celle de votre mère, toujours en éveil comme celle de Cervantès. Car vous n’aimez pas » les profiteurs d’abîmes », tout comme Artaud, et vous nous le faites bien sentir lorsque vous écrivez pour « aller droit au vrai jusqu’à l’insupportable » car vous revendiquez la sincérité excessive de Marina Tsvétaéva.

« J’écris entre deux langues » – dites-vous encore et aussi pour « me défaire de la pauvreté, de l’imperfection et de la trivialité à quoi me conduit inévitablement la langue orale », (le fragnol, sacré mélange de vos deux langues, création linguistique de vos parents exilés en France), c’est de cette aspiration, passé quarante ans, dont le livre nous entretient et vous précisez, de cette nécessité vitale ( p.148). Ainsi se joue la vie d’une écrivaine, de la naissance des mots sur la page et vous évoquez votre professeur de 6ème M. Filhols, le soutien, le révélateur, le généreux : « le professeur modèle, le professeur de mes commencements, celui dont je bois les paroles, celui qui a décidé en quelque sorte de l’orientation de ma vie et que je ne remercierai jamais assez, celui dont le seul exemple rachète à mes yeux les faiblesses et tous les travers de l’humain troupeau ». Et comment ne pas m’attendrir à nouveau devant ce nom quand j’ai au cœur et dans la mémoire, Mme Fillols, infirmière et sage-femme à Elne (où je suis né, où j’ai grandi à un jet de pierre de l’Espagne) qui a mis au monde non seulement des générations et des générations d’Illibériens ( c’est ainsi qu’on nous nomme), qui les garda sous son œil vigilant lorsque plus tard ils fréquentèrent le Cinéclair, notre cinéma de quartier dont elle s’était rendue propriétaire, mais aussi, durant la période tragique de 1939-1944, où elle fit naître les centaines et centaines de bébés des femmes réprouvées et réfugiées à l’époque en cette fameuse maternité d’Elne, en plein champ, sous la direction et l’humaine protection d’Elisabeth Eidenbenz de la Croix-Rouge suisse, revenue elle-même des terrains de combat d’une Espagne républicaine martyrisée. Pardon, encore une fois de m’égarer, d’être aussi dadais…

Tant de choses sont intriquées dans vos pages Chère Lydie Salvayre, au style si classique mais toutefois si aventureux, si… si… qui s’emballe au premier grain de sable pour mieux s’apaiser par la tendresse de votre regard acéré, qu’il serait vain d’en brosser un tableau exhaustif. Il suffit de vous suivre dans votre tentative d’Autoportrait à l’encre noire pour se laisser émouvoir à l’évocation d’un soir de juillet 2004 d’un tablao de flamenco (chant, danse, guitare) à Mont de Marsan, de votre désarroi soudain, cette sensation d’être ôtée de l’instant présent, d’être dans l’incompréhensible de soi, de se retrouver seule au monde. Oui, il faut lire cet autoportrait fourmillant d’apartés, de moments hilarants, de rencontres, de réflexions graves, d’humanimalité vécue (ah ! Nana… je veux bien t’accueillir sur mon lit, en cas de nécessité affective, comme je le fais déjà pour mes deux petits chiens Soutine El rubio et Vania El negrito), d’instants suspendus et qui, comme d’autres auteurs encore qui s’y essayèrent, n’est ni journal, ni carnet, un livre peut-être avec une déambulation, une errance consentie, une esquisse qui dit sans le dire vraiment mais le dit tout de même, une vérité humaine dans ce soupçon d’ironie décalée et d’enchantement des mots, nous fait sourire, la larme à l’œil, dans cette expérience d’une vie. Arbalétrière aux flèches qui font mouche, Lydie Salvayre nous conquiert à la bonne cause de son livre, au rebours très souvent du monde littéraire, et surtout, surtout nous met en rappel de la si rapide et si fragile condition humaine. Merci à elle.

Lydie Salvayre, Autoportrait à l’encre noire. Robert Laffont, coll. Pavillons, 2025

F. V.